Комбинированный

Суть комбинированного метода очистки сточных вод состоит в одновременном использовании двух или более методов очистки для достижения наилучшего результата.

Выбор методов очистки и порядка их использования зависит от конкретных особенностей водоёма и степени загрязнения воды.

Как правило, в первую очередь используется механическая очистка, удаляющая основную массу нерастворимых неорганических загрязнений.

Вторым этапом становится биологическая очистка.

В качестве последующей дезинфекции используются методы физико-химической очистки, такие как ультразвук, озонирование, электролиз.

Мокрая газоочистка.

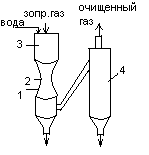

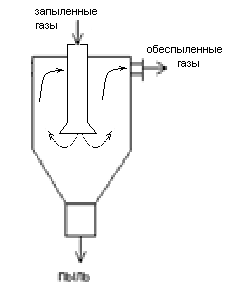

В аппарате мокрой газоочистки циркулирует водный раствор минеральных веществ, улавливающий пыль дымовых газов. Способы мокрой газоочистки подразделяются в основном на три группы. К первой относится процесс очистки газа от сероводорода без утилизации серы. Этот процесс характеризуется регенерацией отработанного раствора воздухом низкого давления с выбросом в атмосферу разбавленного сероводорода. Из-за существенных недостатков этого процесса он интереса не представляет.

мокрая газоочистка— частицы тв. примесей улавливаются в результате их взаимодействия с водой или другими жидкостями и осаждения в виде пульпы. Различают неск. способов мокрой очистки газов: запыленный газовый поток поступает в аппарат (скруббер или абсорбер) и промывается вводимой в него жидкостью, в результате частицы пыли удаляются из газ. потока при столкновении с каплями воды; жидкость орошает поверхность аппарата, с к-рой соприкасается запыленный газ. поток, в результате частицы пыли захватываются пленкой жидкости и выводятся из газ. потока; запыленный газ. поток вводится в жидкость и дробится на пузырьки, внутри которых заключены частицы пыли. При движении пузырьков через слой жидкости частицы подводятся к внешней, влажной поверхности пузырьков, смачиваются и вымываются из газа;

Напорная флотация сточных вод

Флотация является одним из самых эффективных физико-химических методов разделения нерастворенных частиц от жидкости, в которой они находятся. Чаще всего такой жидкостью бывает вода, хотя может быть и любая другая. Нерастворенными частицами (взвесями) бывают как твердые, так и жидкие частицы. Метод флотации известен еще в девятнадцатом веке и применялся издавна для обогащения руд, например разделения крупиц золота от песка.

Суть его в том, что в воду с взвесями пропускают мельчайшие пузырьки воздуха, которые за счет смачиваемости прилипают к взвешенным в воде твердым частицам или капелькам жидкости, например нефти, и увлекают эти частицы за собой вверх. Не прилипшие к пузырькам воздуха частицы оседают на дно. Так за счет разности смачиваемости обогащают руды, отделяя частицы руды от пустой породы.

Метод флотации широко применяется и для очистки промышленных стоков. Для этой цели сточные воды продувают воздухом, который увлекает за собой нерастворенные в воде частицы. Задача инженеров состоит в том, чтобы пропустить через очищаемую воду как можно больше воздуха, но как можно меньшего размера пузырьками.

Оказалось, что самые мелкие пузырьки воздуха появляются при выделении из воды растворенного в ней воздуха. А растворимость газа (воздуха) в воде прямо пропорциональна давлению.Так родилась идея создания метода напорной флотации. Суть его заключается в том, что в загрязненную воду закачивается под высоким давлением воздух, который растворяется в ней. Затем эта смесь поступает в открытую емкость с большим объемом. Давление падает до атмосферного и происходит дегазация растворенного в воде воздуха. Образуется гигантское количество мельчайших пузырьков, которые, поднимаясь вверх, захватывают с собой все, даже мельчайшие нерастворенные частицы. К тому же пузырьки воздуха при дегазации образуются преимущественно на границе сред, т. е. на плавающей в воде частице, и ее же вытягивают из воды вверх. Примитивно явление напорной флотации можно наблюдать, налив в стакан газированной воды или налив в бокал шампанского. Бросьте в бокал шампанского кусочек шоколада, увидите, что со временем он поднимется к поверхности.

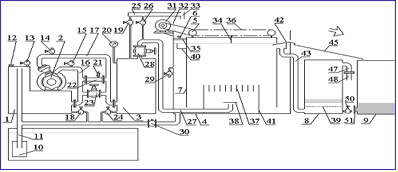

При помощи насосного агрегата (2) загрязненная жидкость из приемной емкости по всасывающему трубопроводу (11) поступает во всасывающую емкость (1). Часть ее насыщается воздухом через игольчатый вентиль (21) в эжекционной катушке (22) и нагнетается в напорную емкость-сатуратор (3). Давление в сатураторе устанавливается вентилем (23) и визуально отслеживается по манометру (20). Производительность установки регулируется задвижкой (28). Далее по трубопроводу (27) загрязненная жидкость поступает в камеру флотации (4), где распределяется внутри флотационной камеры (41) и равномерно выходит из нее через решетку (37). Одновременно с этим происходит резкое падение давления жидкости. Возникает активный процесс десорбции воздуха, растворенного в жидкости под давлением внутри сатуратора, что приводит к образованию огромного количества различных по величине пузырьков, которые "прилипают" за счет сил поверхностного натяжения к находящимся в жидкости примесям и флотируют (поднимают) загрязнения на поверхность с образованием шлама (пены).

Осветленная жидкость проходит под переливной мембраной (7) и равномерно по всему периметру переливается в карман (40). Оттуда по трубопроводу 43 попадает в первую секцию фильтра (8), затем через решетку (39) во вторую секцию, далее через фильтрующий материал (46) и отвод (47) чистая вода самотеком удаляется из установки по трубопроводу чистой воды (48).

Образованная в процессе флотации пена удаляется при помощи системы удаления шлама (5, 31, 32, 34, 36,), через шламовый карман (45) в шламовую емкость (9), откуда через присоединительный фланец (51) после отстоя может быть выведена на дальнейшую переработку или утилизацию.

Нормативы ПДВ.

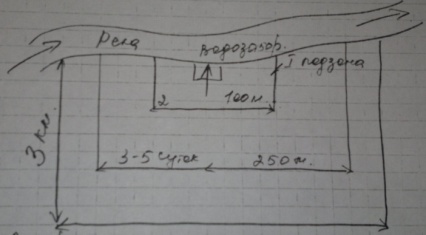

ПДВ (предельно допустимые выбросы) – это норматив выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу, который устанавливается с учетом фонового загрязнения воздуха и технических нормативов выбросов при условии соблюдения данным источником экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, а также предельно допустимой нагрузки на экологическую систему.

Под ПДВ принято понимать:

ГОСТ 17.2.3.02-78, определяющий ПДВ как количество загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, которое запрещено превышать.

Нормативы допустимых сбросов в атмосферный воздух, устанавливаемые для стационарных источников загрязнения с учетом фонового загрязнения атмосферы и технических нормативов выбросов.

Норматив, который задает массу выброса вредного вещества в единицу времени, при которой обеспечивается соответствие санитарно-гигиеническим нормативам.

Нормирование качества атмосферного воздуха.

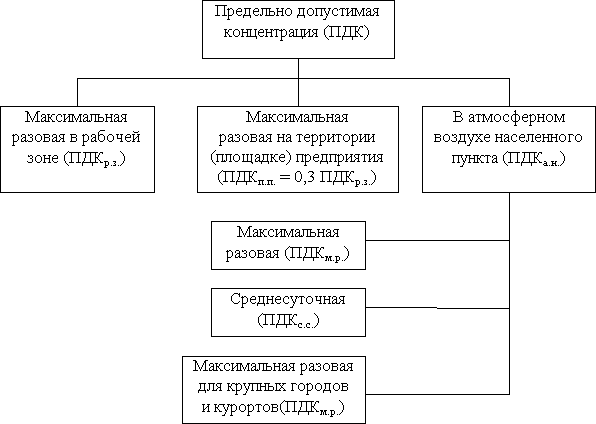

Качество атмосферного воздуха — это совокупность его свойств, определяющая степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом. Качество атмосферного воздуха может считаться удовлетворительным, если содержание примесей в нем не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). ПДК — это максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного воздействия, включая отдаленные последствия. Под прямым воздействием понимается нанесение организму человека временного раздражающего действия, вызывающего ощущение запаха, кашель, головную боль. При накоплении в организме вредных веществ выше определенной дозы могут возникать патологические изменения отдельных органов или организма в целом. Под косвенным воздействием понимаются такие изменения в окружающей среде, которые, не оказывая вредного влияния на живые организмы, ухудшают обычные условия обитания: поражаются зеленые насаждения, увеличивается число туманных дней и т.д. л*Основным критерием установления нормативов ПДК для оценки качества атмосферного воздуха является воздействие содержащихся в воздухе загрязняющих примесей на организм человека.Для оценки качества атмосферного воздуха установлены две категории ПДК: максимально разовая (ПДКмр) и среднесуточная (ПДКСС).ПДКМ р — основная характеристика опасности вредного вещества. Установлена для предупреждения рефлекторных реакций у человека (ощущение запаха, световой чувствительности, биоэлектрической активности головного мозга) при кратковременном воздействии атмосферных примесей. По этому нормативу оцениваются вещества, обладающие запахом или воздействующие на другие органы чувств человека.ПДКС с — установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вещества на организм человека.

Н ормирование

качества источников водоснабжения

ормирование

качества источников водоснабжения

Подкачеством воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования (ГОСТ 17.1.1.01-77), при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым производится оценка качества воды.

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования(ПДКв) - это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр) - это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых.

Нормирование качества воды состоит в установлении для воды водного объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта.

Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы качества воды водоемов и водотоков для условий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования. Вещество, вызывающее нарушение норм качества воды, называют загрязняющим.

Нормирование предельно-допустимых выбросов.

Нормирование деятельности предприятия при данном виде экологического сопровождения заключается в разработке и согласовании проекта нормативов предельно допустимых сбросов ЗВ в водные объекты и получении разрешения на сброс.

Цель нормирования - государственное регулирование сбросов ЗВ в водные объекты, стимулирование предприятий к снижению объемов и токсичности ЗВ, сбрасываемых в водоемы, переход на замкнутые водопотребляющие технологии и поддержание качества вод в районе расположения объекта на нормативном уровне.

Реализация этой цели достигается путем решения следующих основных задач:

проведения анализа предприятия как источника загрязнения водных объектов (инвентаризация, типизация источников сброса по их пространственному положению, периодичности, объемам, характеру выбросов, физико-химическому составу ЗВ и др.);

расчета и анализа уровня загрязнения водных объектов при существующих объемах сброса;

подготовки предложений по установлению нормативов ПДС и при необходимости лимитов временно согласованных сбросов (ВСС) по каждому источнику (выпуску) и ЗВ;

разработки плана мероприятий по снижению сбросов ЗВ с целью достижения нормативов ПДС, если концентрации ЗВ с учетом фона в контрольном створе или на контролируемом участке водоема превышают ПДК;

организации контроля за соблюдением нормативов ПДС (ВСС).

Нормирование радиоактивного загрязнения

В нормальных (безаварийных) условиях облучение человека создается космическим излучением, естественными и искусственными радиоактивными веществами, содержащимися в теле человека и окружающей среде.С целью предупреждения соматических (самого облучаемого) и сведения к минимуму генетических (наследственных) последствий необходимо ограничивать дозы внешнего и внутреннего облучений населения.В настоящее время все страны, использующие атомную энергию, имеют национальные нормы и правила радиационной безопасности, основанные на рекомендациях Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ). Есть такие нормы и в нашей стране. Это «Нормы радиационной безопасности НРБУ-97», которые основаны на следующих принципах радиобиологии: непревышение установленного основного дозового предела; исключение всякого необоснованного облучения; снижение дозы излучения в любой ситуации до возможно низкого уровня. НРБУ-97 установлены три категории облучаемых лиц:

А — персонал, т. е. профессиональные работники, которые постоянно или временно работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений;

Б — ограниченная часть населения, т. е. лица, которые не работают непосредственно с источниками ионизирующего излучения, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию радиоактивных веществ или других источников излучения, применяемых в учреждении или удаляемых во внешнюю среду;

В — все остальное население (страны, Республики, края, области, района)'.

В силу того, что при радиоактивном облучении биологическая поражаемость органов тела человека или отдельных систем организма неодинакова, их делят на группы:

I (наиболее уязвимая) — все тело[1], гонады и красный костный мозг (кроветворная система);

II — хрусталик глаза, щитовидная железа (эндокринная система), печень, почки, легкие, мышцы, жировая ткань, селезенка, желудочно-кишечный тракт, а также другие органы, которые не вошли в I и III группы;

III— кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы и голени.

Необходимо уменьшить поступление радионуклидов с водой, воздухом и пищевыми продуктами людям, проживающим на загрязненной территории.Для защиты населения и охраны окружающей среды необходимо принимать меры по предупреждению и ограничению образования радиоактивных отходов и уменьшению их количества.

Нормирование содержания вредных веществ в атмосферном воздухе.

загрязнением атмосферы называется изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей. Загрязнение, обусловленное деятельностью человека, называется антропогенным загрязнением. Под примесью тот же ГОСТ понимает рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе. Таким образом, к примесям могут относиться не только токсичные, но и нетоксичные вещества.Для каждого вещества, загрязняющего атмосферный воздух, установлены два норматива:1) максимальная разовая предельно допустимая концентрация за 20 минут измерения (осреднения) - ПДКм.р., мг/м3;2) среднесуточная предельно допустимая концентрация, осредненная за длительный промежуток времени (вплоть до года) - ПДКс.с., мг/м3.ПДК вредного вещества в атмосфере - это максимальная концентрация, отнесенная к определенному периоду осреднения (20-30 минут, 24 часа, месяц, год), которая не оказывает ни прямого, ни вредного косвенного воздействия на человека и санитарно-гигиенические условия жизни.При действии на организм одновременно нескольких вредных веществ, обладающих суммарным действием, сумма отношений фактических концентраций каждого вещества (С1, С2,... Сn) в воздухе и его предельно допустимой концентрации (ПДК1, ПДК2,... ПДКn) не должна превышать единицу: С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +... + Сn / ПДКn_ 1.Гигиеническое нормирование сталкивается с существенными затруднениями организационного, технического и физиологического характера. Экологическая ниша человека неизменна, поэтому условие - концентрация загрязняющего вещества должна быть меньше или равна ПДК - должно соблюдаться в любых местах пребывания человека. Это означает, что для каждого вредного вещества устанавливается несколько максимальных разовых предельно допустимых концентраций в воздушной среде, классификация которых приведена на рис.6.1.

Рис. 6.1. Классификация предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухеНаряду с предельно допустимыми концентрациями существуют временно допустимые концентрации (ВДК), иначе называемые ориентировочно безопасными уровнями воздействия (ОБУВ). Предельно допустимые концентрации устанавливаются на основе экспериментов с подопытными животными, что требует достаточно длительного времени. На первом этапе установления ПДК определяются основные токсикометрические характеристики исследуемых веществ, и фактически установленные в результате экспериментов нормативы считаются временно допустимыми концентрациями. На втором этапе эти исследования продолжаются и носят проверочный характер, а на третьем - осуществляются клинико-статистические исследования работающих в течение трех лет для проверки правильности полученных в экспериментах на животных значений. Только после второго этапа полученные нормативы могут быть утверждены в качестве ПДК.Для регулирования качества окружающей среды введен и строго контролируется предельно допустимый выброс (ПДВ), который является научно обоснованной технической нормой выброса вредных веществ из промышленных источников в атмосферу, определяемой на основе различных параметров источников, свойств выбрасываемых веществ и атмосферных условий.

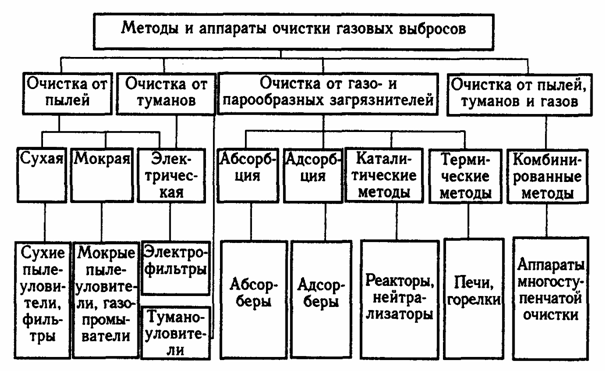

Обезвреживание газовоздушных выбросов Наиболее рациональным направлением охраны воздушного бассейна от загрязнения являются технологические процессы, обеспечивающие минимальный объем газообразных отходов, локализацию токсичных веществ в зоне их образования и значительную замкнутость газовых потоков. Однако до настоящего времени основным способом снижения вредных выбросов в атмосферу остается внедрение систем газоочистки. Техника газоочистки весьма многообразна как по методам улавливания и обезвреживания вредных примесей, так и по конструкции газоочистных устройств. Классификация методов и аппаратов очистки технологических и вентиляционных газовых выбросов приведена на рис. 10.5. Для улавливания аэрозолей (пылей и туманов) используют аппараты сухой, мокрой и электрической очистки. Работа сухих пылеулавливающих аппаратов основана на различных механизмах осаждения взвешенных частиц: гравитационном (под действием силы тяжести), инерционном, центробежном или фильтрационном. В мокрых пылеуловителях осаждение происходит вследствие контакта взвешенных частиц с жидкостью, чаще всего водой. Метод электрической очистки основан на ионизации газа в электрическом поле высокого напряжения и осаждении заряженных частиц пыли на электродах электрофильтра. Для очистки газов от содержащихся в них газообразных и парообразных примесей применяют методы абсорбции, адсорбции, каталитические и термические методы. Способы очистки газовых потоков характеризуются составом используемого оборудования, необходимыми ресурсами для его работы, параметрами входного и выходного потоков, влиянием на основной рабочий процесс. На выбор метода влияют состав, физико-химические свойства и концентрация извлекаемых компонентов, температура газа, наличие сорбентов, требуемая степень очистки, возможность рекуперации уловленных веществ.

Ориентировочно безопасный уровень и его применение.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВА (ОБУВ)

Временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом для целей проектирования промышленных объектов

- Разрабатывается в соответствиями требованиями законодательства РК

- Данный гигиенический норматив действует по всей территории страны и устанавливает ориентировочно безопасный уровень воздействующего веества на атмосферу

- Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с контролем качества окружающей среды и профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих и населения, проектированием производственных знаний, технологических процессов, оборудования и вентиляции, расчетом площадей зон защитных мероприятий в районах размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Основа расчета нормативов ПДВ для холодных выбросов

В основу расчетов рассевания выбросов загрязняющих веществ положена "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)" Госкомгидромета. Результаты расчетов загрязнения атмосферы необходимы при установлении нормативов ПДВ (предельно-допустимого выброса) вещества для действующих, реконструируемых и проектируемых предприятий. Поэтому такие расчеты входят в состав томов ПДВ (для действующих предприятий) и разделов проектов по охране окружающей среды (для проектируемых предприятий).При проведении расчетов загрязнения атмосферы под приземной концентрацией вредного вещества понимается концентрация вещества на высоте 2 м от поверхности земли. Как правило, концентрация измеряется в мг/м3, либо для удобства используется концентрация в долях ПДК (предельно-допустимой концентрации) вещества.

Исходные данные для расчета

Данные о вредном веществе.

1. ПДК или ОБУВ вещества, мг/м3

2. Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в атмосферном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, скорость упорядоченного оседания которых практически равняется нулю, принимается равным 1, для остальных мелкодисперсных аэрозолей принимается в зависимости от степени очистки 2, 2.5 или 3 (см. п. 2.5 ОНД-86).

Метеопараметры местности.

1. Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы. Значения коэффициентов для различных регионов перечислены в п. 2.2 ОНД-86.

2. Средняя температура воздуха самого жаркого месяца в регионе проведения расчета, 0С (для котельных, работающих по отопительному графику, в расчете учитывается средняя температура воздуха самого холодного месяца).

3. Скорость ветра, превышаемая в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев (значение определяется по климатическому справочнику).

Данные о выбросах (информация о каждом источнике выброса).

1. Тип источника - точечный, линейный или неорганизованный (в программе имеются 7 разных типов источников, но по набору исходных данных их можно разделить именно на эти 3 группы).

2. Высота источника над уровнем земли, м.

3. Диаметр устья источника, м (для точечных источников).

4. Температура выбрасываемой газовоздушной смеси, °С.

5. Скорость выброса газовоздушной смеси, м/с (для точечного и линейного источника).

6. Расход газовоздушной смеси, м3/с (для точечного и линейного источника1).

7. Мощности выбросов веществ, г/с (для каждого вещества).

8. Координаты источника на карте-схеме предприятия или местности

Для линейного источника в обязательном порядке заносятся расход и скорость выброса газовоздушной смеси. Для точечного источника заносятся любые два параметра из следующих трех: диаметр устья источника, расход и скорость выброса газовоздушной смеси. Для расчета важно взаимное расположение источников, поэтому для расчета рассеивания от одиночного источника в ряде случаев координаты можно не заносить.

Основы расчета нормативов ПДВ.

ПДВ устанавливают из условия, что выбросы вредных веществ от данного источника в совокупности с другими источниками не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК за пределами санитарно-защитной зоны: С+Сф< ПДК, где

С – концентрация вещества в приземном слое от расчетного источника при сохранении нормативов ПДВ;

Сф – фоновая концентрация этого же вещества.

Расчет нормативов ПДВ производится на ЭВМ по специально разработанным программам , утверждаемый Министерством охраны окружающей среды.

Основные источники загрязнения воды.

Природные воды могут быть загрязнены самыми различными примесями, которые разделяют с учетом их биологических и физико-химических свойств на группы. К 1 группе относятся вещества, растворяющиеся в воде и находящиеся там в молекулярном или ионном состоянии. 2-я группа примесей — те, что образуют с водой коллоидные системы и взвеси. Основными источниками загрязнения являются промышленнные и коммунальные канализационные стоки, смыв с полей части почвы, содержащей различные агрохимикаты, дренажные воды систем орошения, стоки животноводческих ферм, попадание в водоемы с осадками и ливневыми стоками аэрогенных загрязнений. Годовой объем промышленных коммунально-бытовых и сельскохозяйственных стоков в мире достиг 6,7%, или около 2,5 тыс. км естественного речного стока на планете. Антропогенные загрязнения воды по сравнению с природными водами (растворы и взвеси) более опасны и во много раз сильнее снижают ее качество. Среди загрязнителей воды наибольшую опасность представляют фенолы, нефть и нефтепродукты, соли тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды и другие органические яды, биогенная органика, насыщенная бактериями, минеральные удобрения и т. д. Общая масса основных антропогенных загрязнителей гидросферы достигла 15 млрд т в год.

Основные принципы защиты атмосферы

Защита атмосферного воздуха от загрязнений включает следующую систему мероприятий.Группа санитарно-технических мероприятий: установка газопылеочистного оборудования, герметизация технологического и транспортного оборудования, сооружение сверхвысоких дымовых труб. Одна из основных мер предотвращения загрязнения атмосферного воздуха — строительство газоочистных сооружений и устройств. Наиболее распространены сухие инерционные золоулавливатели (батарейные циклоны) и электрофильтры. В мокрых инерционных золоулавливателях процесс осаждения частиц летящей золы осуществляется с участием воды.При невозможности или нецелесообразности использования пылегазоулавливающих устройств применяют прием рассеивания загрязняющих веществ через высокие и сверхвысокие дымовые трубы. Этот метод не позволяет защищать воздушную среду от поступления токсичных примесей, но дает возможность существенно снизить их приземную концентрацию до уровня ПДК. Сущность метода заключается в том, что мощные потоки дымовых газов, двигаясь в трубе с высокой скоростью за счет естественной тяги, рассеиваются на значительном расстоянии от источника загрязнения.Группа технологических мероприятий: улучшение технологии производства и сжигания топлива; создание новых технологий, основанных на частично или полностью замкнутых циклах, при которых исключаются выбросы вредных веществ в атмосферу. В то же время решается важная задача — утилизация и возвращение в производство ценных продуктов, сырья и материалов.Группа планировочных мероприятий: оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом «розы ветров», создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, вынос наиболее токсичных производств за черту города, рациональная планировка городской застройки, озеленение городов. Планировочные мероприятия по оздоровлению окружающей среды включают также приемы застройки и озеленения территории города, функциональное ее зонирование, учет местных природно-климатических факторов, сооружение транспортных развязок, кольцевых дорог, использование подземного пространства и др. Большое значение для защиты атмосферного воздуха имеют мероприятия по озеленению городов и пригородных зон. Известно, что зеленые насаждения — «легкие» города. Группа планировочных мероприятий: оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом «розы ветров», создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, вынос наиболее токсичных производств за черту города, рациональная планировка городской застройки, озеленение городов.

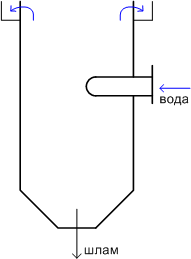

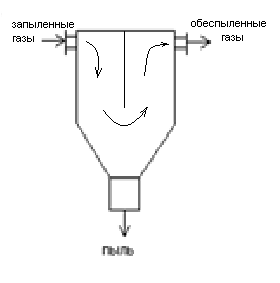

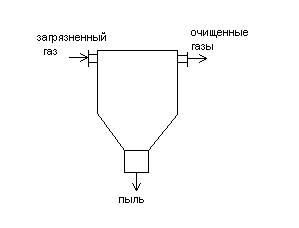

Очистка воды в гидроциклонах.

Сточные воды очищают в открытых и закрытых (напорных) гидроциклонах. Открытые гидроциклоны обычно проектируют для очистки сточных вод от тяжелых примесей. Обычно гидроциклоны применяют в комплексе с другими очистными сооружениями.

Решающее влияние на рабочий эффект открытого гидроциклона оказывают физические свойства частиц (размер, форма, плотность и др.), для задержания которых он предназначен, а также геометрические размеры гидроциклона и гидравлический режим его работы

В напорные гидроциклоны вода подается через тангенциально направленный патрубок в цилиндрическую часть. В гидроциклоне вода, двигаясь по винтовой спирали наружной стенки аппарата, направляется в коническую его часть. Здесь основной поток изменяет направление движения и перемещается к центральной части аппарата. Поток осветленной воды в центральной части аппарата по трубе выводится из гидроциклона, а тяжелые примеси вдоль конической части перемещаются вниз и выводятся через патрубок шлама.

Для грубой очистки применяют гидроциклоны больших диаметров. При целесообразности глубокой очистки сточной воды используют схему последовательного соединения различных типоразмеров гидроциклонов. При такой сложной схеме соединения гидроциклонов подача воды может осуществляться от одного насоса или от ряда насосов, установленных перед последующими гидроциклонами.

Твердая частица, попадая в цилиндрическую часть гидроциклона, под действием центробежных сил перемещается вдоль стенки и опускается вниз.В центре гидроциклона образуются восходящие потоки легких фракций, которые удаляются через патрубки. Чем меньше глубина погружения патрубка, тем больше и крупнее идет по нему в слив.

Частицы, не вынесенные потоком через патрубки, оседают на дне конической части гидроциклона и удаляются через песковой штуцер.

Очистка воды от нефти

Современные методы очистки воды от нефтяных загрязнений подразделяются на механические, химические, физико-химические и биологические. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется источником и характером загрязнения, площадью загрязнения, количеством нефти и др.

1. Механический метод

Сущность механического метода состоит в том, что нефть удаляется из воды путем её отстаивания и фильтрации с последующим её улавливанием специальными устройствами - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками или вручную. Нефть не смешивается с водой и образует на поверхности масляное пятно. Она собирается порциями в полимерные контейнеры (полиэтиленовые пакеты) и затем сжигается. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%. Однако механические устройства не обеспечивают достаточную эффективность очистки воды от нефти.

Сложность сбора нефти с водной поверхности заключается в том, что нефть разливается тонким слоем. При ее сборе неминуемо захватывается и вода. Проблема со сбором нефти вручную состоит в том, что для того, чтобы эффективно собрать нефть необходимо, чтобы ее было много, т.е. чтобы она лежала на поверхности толстым слоем, а это случается крайне редко при крупных техногенных катастрофах.

2. Химический метод

Химический метод очистки от нефти заключается в том, что в воду добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с нефтью и осаждают её в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%. Данный способ заключается в основном, либо к к созданию на поверхности нефтяного пятна с помощью поверхностно-активных веществ и эмульгаторов водонефтяных эмульсий, либо к поглощению нефти различного типа адсорбентами, например, алюмосиликатными микросферами или оксидом алюминия и последующее выжигание нефти из пор сорбента путём горения. Адсорбционная способность алюмосиликатов составляет 800 мг/г (470 мг/см3). Степень очистки воды от нефти этим способом достигает не менее 98%, но это метод лимитируется площадью очага нефтяного заражения. Метод применим для очистки локализованного количества воды от нефти.

3. Физико-химический метод.

При физико-химическом методе очистки воды от нефти из воды удаляются тонко дисперсные и растворенные примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества нефти. Чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, адсорбция, экстракция и т.д.

4. Биологический метод

Среди методов очистки воды от нефти самую большую играет биологический метод, основанный на использовании специальных микроорганизмов, питающихся нефтью и разрушающих её. В настоящее время известно более тысячи микроорганизмов, способных перерабатывать углеводороды различных классов. Наиболее продуктивные из них - культуры дрожжей рода Candida, для которых источником углеводородов служат парафины нефти. Они дают большой выход биомассы с высоким содержанием белка и витаминов.

Очистка газов фильтрацией.

Фильтрационный способ очистки газа (воздуха), основан на фильтрации газа (воздуха) с использованием бумажных, керамических, тканевых, полимерных и иных материалов.

Принцип действия: газовый (воздушный) поток направляется в фильтр пылеуловитель, в котором влага и взвешенные частицы осаждаются на фильтрующем элементе.

Конструкция: конструктивно фильтры пылеуловители представлены мешочными и рукавными фильтрами

Механической фильтрацией газов называется их очистка от пыли или других мелких частиц при прохождении через пористые материалы. Эти фильтрующие материалы представляют собой сетку, образованную или волокнами ткани, или зёрнами каких-либо веществ. При прохождении газа через такой тканевый фильтр происходит осаждение присутствующих в нём частиц пыли или жидкости на волокнах фильтрующего материала, а молекулы газа свободно проникают через его поры. Чем больше волокон в структуре фильтрующего материала, тем эффективнее работает фильтр. Однако такое повышение эффективности работы фильтра приводит к увеличению его сопротивления потоку газа, а это нежелательно.

Электростатический метод фильтрации газов.

Применение этого метода основано на способности электростатических заряженных волокон фильтрующего материала притягивать противоположно заряженные частицы пыли, тем самым происходит очистка воздуха (газоочистка). Электростатические фильтры, имея одинаковое с обычными тканевыми фильтрами количество волокон, обеспечивают более высокую степень очистки газов и низкое сопротивление газовому потоку.

Помимо тканевых фильтров для очистки газов широко применяются инерционные (циклотроны) и фильтры, в которых используются физико-химические способы удаления нежелательных примесей. Очистка газов (воздуха) от пыли, дымов, туманов и примесей востребована в различных областях промышленности, при производстве различной продукции и при обеспечении безопасных для здоровья сотрудников условий труда. Известно, что частицы пыли различных веществ величиной меньше 10мкр при вдыхании свободно проникают в лёгкие человека. Применение тканевых механических фильтров – это сравнительно простой и недорогой способ профилактики профессиональных заболеваний и сохранения здоровья сотрудников, работающих на производстве с вредными условиями труда.

Все фильтры по эффективности очистки газов делятся на три группы: грубой, тонкой и высокой (сверхвысокой) очистки. Фильтры, обеспечивающие грубую очистку газов (G1…G4) обеспечивают удаление из газов частиц крупной пыли, мелкого песка, пуха растений, сажи, частиц масляных аэрозолей. Фильтры тонкой очистки (F5…F9) удаляют из газов химическую пыль, различные туманы и дымы. Фильтры HEPA и ULTRA (высокой и сверхвысокой очистки) удаляют из газов до 99,99995% различных примесей.

ОЧИСТКА ГАЗОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

На отдельных предприятиях промышленности вместе с отработанным воздухом в атмосферу могут выбрасываться большие количества микроорганизмов-продуцентов. Большая запыленность воздуха белковыми и другими и другими продуктами микробного синтеза отмечается на стадиях сушки, упаковки и погрузки в вагоны. Значительная запыленность воздуха питательными солями и сырьем (опилки, отруби, мука и др.) имеет место в отделениях и цехах приготовления питательных сред.

Одним из важнейших мероприятий, снижающих выброс микроорганизмов в окружающую среду, является герметизация ферментеров, флотаторов и оборудования узла сепарации. На ряде предприятий высокоэффективная очистка отработанного воздуха из ферментаторов, флотаторов, узла, сушильных установок и упаковочного отделения осуществляется с помощью скрубберов Вентури. Он состоит из трубы Вентури (турбулентный промыватель), предназначенной для коагулирования мелких твердых частиц, инерционного аппарата и центробежного скруббера для отделения газа и укрупненных частиц и капелек жидкости. Запыленный газ подается вентилятором в трубу Вентури и смешивается с водой. Скоагулированные частицы пыли с мелкими капельками воды и газа поступают в инерционный аппарат, где газ частично отделяется от жидкости. Окончательное отделение жидкости от газа осуществляется в центробежном скруббере. Очищенный газ выбрасывается в атмосферу, а вода с твердыми частицами выводится из инерционного аппарата и скруббера в сборник. Вода из сборника многократно используется для орошения трубы Вентури и может направляться в производство с целью утилизации уловленных частиц. Представляет интерес мокрое улавливание пылевидных частиц концентрата лизина, уносимых с газом из циклонов распылительной сушилки. В этом случае потери лизина на стадии сушки сводятся к минимуму в связи с хорошей растворимостью лизина в воде и возвратом его в производство в концентрированном виде с последующей сушкой на предприятиях, со сравнительно небольшими объемами загрязненных воздушных выбросов. Очистку воздуха до чистого или стерильного состояния можно осуществлять с помощью фильтров грубой и тонкой очистки ли путем сжигания. В ряде случаев снижения вредных выбросов в атмосферу можно достичь путем совершенствования технологии.

Очистка сточных вод в фильтрацией.

Одним из наиболее распространённых на сегодняшний день вариантов водоочистки жидкости для промышленного и хозяйственного использования, является механическая очистка сточных вод. Само же механическое очищение можно разделить на несколько методов: фильтрование, осаждение и флотация стоков.

Применение механических и химических методов очистки сточных вод позволяет отделять от бытовой жидкости около 60 – 70 процентов нерастворимых вредных примесей, что показывает важную сущность механической очистки сточных вод фильтрованием и её влияние на экологию. Именно гидромеханический метод очищения Н2О применяется в качестве первого этапа очистных мероприятий, в процессе которого удаляются все крупные и практически все средние частички инородных примесей. А если речь идёт о промышленной загрязнённой жидкости, то применение этиго способа позволяет практически полностью очистить жидкость для ее дальнейшего использования. Именно поэтому так широко применяется механическая очистка производственных сточных вод на НХЗ и других промышленных предприятиях. Как и в любом другом методе водоочистки стоков, можно выделить плюсы и минусы очищения сточных вод системой механической очистки. Преимущества применяемого метода заключаются в следующем:

Пожалуй, одним из наиболее излюбленных и популярных среди потребителей способов очищения является фильтрация. Фильтрация, как способ механической очистки сточных вод, осуществляется с помощью пористых или сетчатых материалов с пространственным рейтингом определённого количества и размера, получившего название фильтра.

Метод осаждения в основном используется для жидкости, загрязнённой тяжёлыми взвешенными веществами. Применение этого метода возможно в двух альтернативных формах:

1. Фильтрация под воздействием силы тяжести. В этом случае осуществляется простое отстаивание жидкости, в результате которого тяжёлые загрязняющие вещества отслаиваются и остаются на дне отстойника. 2. Фильтрация под воздействием центробежных сил. Однако, сооружения для очистки сточных вод механическим способом путем осаждения могут очищать стоки лишь от более или менее крупных частиц, имеющих размеры в пределах нескольких миллиметров. В таком случае, специалисты рекомендуют проводить многоступенчатое очищение, сущность которого заключается в том, что частично очищенная жидкость после первой обработки поступает на следующий этап восстановления своих свойств, и так раз за разом, пока вода не достигнет совершенной чистоты в соответствии с установленными нормами.

Очистка сточных вод отстаиванием.

В результате механической очистки удаляется до 60–70 % минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.

Метод осаждения может использоваться, например, для очистки сточных вод от взвешенных веществ. Фильтрация сточных вод при помощи данного метода можно организовать двумя различными способами: либо под действием силы тяжести – при отстаивании сточных вод, или же под действием центробежной силы. Установки, очищающие сточные воды такими способами, как правило, могут удалять нерастворимые взвеси размером более нескольких долей милиметра. При фильтрации сточных вод нередко используют многоступенчатые отстойники. При этом частично очищенная на первой ступени сточная вода под напором подается в следующие отстойники.

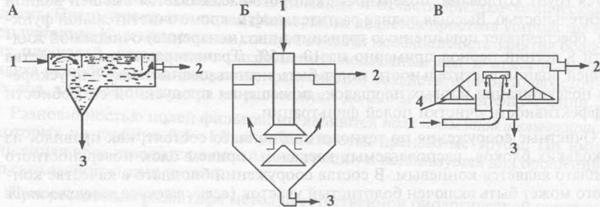

Отстойники – основной и наиболее распространенный тип очистных сооружений. В них оседают нерастворенные взвешенные частицы как органического, так и минерального происхождения. Отстойники бывают с горизонтальным движением воды – горизонтальные и с вертикальным движением воды – вертикальные.

При больших расходах сточных вод применяют отстойники непрерывного действия. При расходе сточных вод не более 50000 м3/сут используют вертикальные отстойники. Сточная вода подводится по лотку и центральной трубе в нижнюю часть отстойника. Выходящая из центральной трубы вода движется снизу вверх к сборным лоткам и отводящему лотку. Во время движения «сточной воды из нее выпадают взвеси, – удельный вес которых больше удельного веса воды. Отстойники рассчитывают по заданному расходу Q и времени отстаивания t, которое определяют на основании результатов опытов по отстаиванию данной или аналогичной сточной жидкости

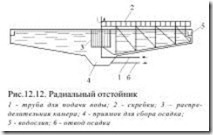

Кроме этого бывают радиальные отстойники, в которых вода движется в радиальном направлении. Расчет отстойников для хозяйственно-фекальных вод выполняется с наибольшим приплывом сточных вод.

Отстойники могут быть первичными и вторичными. Первичные отстойники устанавливают перед сооружениями биологической очистки, а вторичные – устанавливают для вторичного просветления воды после сооружений биологической очистки. После биофильтров вторичные отстойники одновременно являются и контактными. Если местные условия позволяют выпускать сточные воды после первых отстойников в водоемы, то в схеме механической очистки должно предусматриваться обеззараживание (хлорирование) в контактном резервуаре.

Осадок, полученный в первичных отстойниках, перегнивает, а затем его высушивают на специально отведенных площадках и используют в качестве сельскохозяйственного удобрения. Вертикальные отстойники могут быть прямоугольными или круглыми в плане.

Чаще всего используются круглые отстойники, которые представляют собой резервуары со срезанным коническим днищем. В центре отстойника устанавливается труба, по которой сточные воды поступают к нижней части отстойника. По периферии отстойника устраивают сборные желоба. Осаждение суспензии в отстойнике осуществляется тогда, когда сточная вода отбивается от зонта и центральной трубы и со скоростью 0,7 мм/сек поднимается вверх. Образовавшийся в отстойнике осадок удаляется иловой трубой под действием столба воды.

Горизонтальные отстойники представляют собой резервуары, длина которых в 4–5 раз больше их ширины. Устраивают их преимущественно из железобетона, кирпича, камня и других водостойких материалов. Резервуары имеют наклон в сторону приямка, который устраивают вначале отстойника (за потоком воды). Такая конструкция обеспечивает наиболее интенсивное осаждение суспензии.

Для равномерного распределения потока сточных вод по ширине отстойника вначале и в конце его устраивают желоба. Для распределения жидкости по всей глубине отстойника в начале на некоторую глубину устанавливается отбойная доска. Чтобы предотвратить вынос на поверхность жидкости веществ, которые всплывают, в конце отстойника устанавливают плавающую доску.

В больших отстойниках для удаления осадка устанавливают механические скребки, с помощью которых осадок подается в приямок, а оттуда удаляется иловой трубой. Радиальные отстойники являются разновидностью горизонтальных. В плане они представляют собой круглые железобетонные резервуары, в которых жидкость движется в горизонтально-радиальном направлении от центра к периферии.

Понятие об эффекте суммации вредных веществ

Понятие об эффекте суммации и фоновой концентрации. Если в воздухе присутствует одно загрязняющее вещество, то должно соблюдаться условие: Ci ПДКi где Ci и ПДКi соответственно – концентрация и предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества. Эффект суммации – это однонаправленное неблагоприятное влияние на организм нескольких разных веществ. Однонаправленное в том смысле, что вызывает одни и те же заболевания. В таком случае говорят, что вещества входят в одну группу суммации. Существует несколько десятков групп суммации, в одну из которых, например, входит фенол и ацетон, а в другую аммиак, диоксид азота и диоксид серы. В том случае, когда в воздухе присутствуют несколько веществ, входящих в одну группу суммации, неравенство преображается к виду : , где – количество веществ в группе суммации. Фоновая концентрация (СФ) – это концентрация загрязняющего вещества, без учёта вклада исследуемого источника или группы источников загрязнения. С учётом фоновой концентрации неравенство преобразуется к виду: В том случае, если мы имеем несколько источников выброса, которые загрязняют атмосферу одним и тем же веществом, то на территории предприятия должно соблюдаться следующее соотношение: , где – количество источников выброса, Сi – концентрация выброса i-го источника. Неравенство для населённого пункта имеет вид: , где Сmaxi – максимальная концентрация i-го источника. Расчёт предельно допустимого выброса вредного вещества в атмосферу. Концентрация загрязняющего вещества распространяется по факелу выброса, причём наибольшее значения концентрации достигается на оси факела выброса (оси ). Нарисуем график зависимости концентрации загрязняющего вещества по оси факела выброса от расстояния до источника выброса. - максимальная приземная концентрация. Расчёт предельно допустимого выброса состоит из нескольких частей и первая часть – расчёт максимальной преземной концентрации. Все формулы даются для двух вариантов: горячего выброса и холодного выброса. 1) (горячий выброс) , где - безразмерный коэффициент, зависящий от температурного режима атмосферы. (грамм/секунда) – мощность выброса или количество вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени. - безразмерный коэффициент, зависящий от скорости оседания вредного вещества. и - коэффициенты, зависящие от условий выхода газа воздушной смеси из устья источника, рассчитываются по специальным формулам и имеют сложную размерность. - безразмерный коэффициент, зависящий от рельефа местности. (метр) – высота источника выброса. - разность между температурой выброса газа и температурой окружающего воздуха. (кубический метр/секунда) – объёмный расход газовоздушной смеси. , где (метр) – диаметр устья источника. (метр/секунда) – линейная скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника. 2)(холодный выброс) Второй этап расчёта определяется опасностью расстояния от источника выброса. Опасное расстояние – это такое расстояние от источника выброса по оси факела выброса, на котором достигается максимальная приземная концентрация. 3) Расчёт предельно допустимого выброса (ПДВ).

Понятие о биологическом и химическом потреблении кислорода.

Биологическое потребление кислорода (БПК) — количество кислорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисление под действием микроорганизмов и разложение нестойких органических соединений, содержащихся в исследуемой воде.

Химическое потребление кислорода(ХПК)

количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием окислителей. Правила охраны поверхностных вод устанавливают норматив ХПК для водоемов и водотоков в местах хозяйственно-питьевого водопользования - не более 15 мг О2/л и в местах коммунально-бытового водопользования - не более 30 мг О2/л.

Предельно-допустимый сброс веществ в водные объекты

Предельно допустимый сброс (ПДС) - экологический норматив: масса вещества в сточных водах , максимально допустимая к отведению в установленном режиме в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте; ПДС - лимит по расходу сточных вод и концентрации содержащихся в них примесей - устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водопользования (в зависимости от вида водопользования), ассимилирующей способности водного объекта, перспектив развития региона и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды (ГОСТ 17.1.1.01-77).

Преимущества и недостатки гравитационной очистки газа.

Преимущества: низкое гидравлическое сопротивление и охлаждение газов, простая конструкция устройства, низкое аэродинамическое сопротивление, простота и выгода в эксплуатации устройства. Недостатки: громоздкость устройства и низкая степень очистки, устройства пригодны для грубой предварительной очистки газов.

В пылеосадительных камерах эффективные очистки газов при крупности включения свыше 50мкр составляют 40%. Достоинствами гравитационного и инертного газа методов является низкое гидравлическое сопротивление в охлаждающих газов. Устройства для гравитационной очистки просты по конструкции, но пригодны главным образом для грубой предварительной очистки газов. Достоинствами пылеосадительной камеры является то, что она имеет низкое аэродинамическое сопротивление, проста и выгодна в эксплуатации. Недостатками являются – громоздкость и низкая степень очистки. Эффективность камеры можно довести с 40 – 50 % до 80%, если сделать внутри камеры перегородки. Эффект улучшения пылеосаждения достигается за счет увеличения пребывания газов в камере.

Преимущества и недостатки инерционных пылеуловителей.

При инерционном методе газоочистки его эффективность составляет от 40%-70%, так же при крупности включений свыше 50 мкр. Достоинствами гравитационного и инертного газа методов является низкое гидравлическое сопротивление в охлаждающих газов. Поэтому недостатками названных методов явл-ся невозможность очистки газов с тонко- дисперсными включениями.

Преимущества и недостатки отстойников сточных вод

Отстойник - технологическое оборудование для очистки сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Отстойники бывают первичными, для использования перед промышленными или биологическим очистными сооружениями, а также вторичными, используемыми для извлечения активного ила. Отстойники подразделяются на вертикальные, горизонтальные и радиальные в зависимости от направления движения потока жидкости. К отстойникам также относятся осветлители, где одновременно с отстаиванием производится фильтрация сточной воды через слой взвешенного осадка, и осадкоуплотнители, в которых одновременно с очисткой воды производится уплотнение образовавшегося осадка.

Для увеличения эффективности осадкообразования в сточную воду добавляют различные флокулянты, способствующие росту скорости осаждения взвешенных веществ. Скорость можно рассчитать по формулам (2) и (3), действительную скорость осаждения на практике определяют экспериментально.

Расчет отстойников производят с учетом обеспечения требуемой эффективности очистки сточных вод.

Радиальные отстойники применяют при расходах сточных вод более 20 тыс. м3/сут. Эти отстойники по сравнению с горизонтальными имеют некоторые преимущества: простота и надежность эксплуатации, экономичность, возможность строительства сооружений большой производительности. Недостаток - наличие подвижной фермы со скребками.

Первичные радиальные отстойники оборудованы илоскребами, сдвигающими выпавший осадок к приямку, расположенному в центре. Из приямка осадок удаляется насосом или под действием гидростатического давления. Вторичные радиальные отстойники оборудованы вращающимися илососами, которые удаляют активный ил непосредственно из слоя осадка без сгребания его в приямок. Частота вращения илоскребов и илососов 0,8-3 ч"1.

В отстойниках с периферийным впуском воды достигается в 1,2-1,3 раза большая эффективность очистки и в 1,3-1,6 раза большая производительность, чем в обычных радиальных отстойниках, при той же продолжительности отстаивания. Отстойник с периферийным впуском имеет распределительное устройство, представляющее собой периферийный кольцевой лоток с зубчатым водосливом или щелевыми донными отверстиями и полупогруженную перегородку, которые образуют с бортом отстойника кольцевую зону, где происходит быстрое гашение энергии входящих струй, выделение и задерживание плавающих веществ. Вода входит в рабочую зону отстойника через кольцевое пространство, образуемое нижней кромкой перегородки и днищем. При движении воды от периферии к центру из нее выпадают оседающие вещества. Осветленная вода отводится через выпускные устройства. Расчетная продолжительность пребывания воды в отстойнике принимается равной не менее 1 ч.

Отстойники с вращающимися сборно-распределительными устройствами (рис. 2) используют для очистки бытовых и производственных вод, содержащих до 600 мг/л взвешенных веществ. Отстаивание воды в отстойник происходит практически в статических условиях, хотя пропускная способность их приблизительно на 40% выше, чем обычных радиальных отстойников.

Отстойник имеет вращающийся желоб шириной 0,5-1,5 м, разделенный перегородкой на две части. Сточная вода поступает в одну часть желоба из центрально расположенной водоподающей трубы и через вертикальные щели сливается в отстойник. Очищенная вода поступает в другую часть желоба через сливной борт и отводится из отстойника.

Преимущества и недостатки очистки газов фильтрацией

Фильтрация – весьма распространенный прием тонкой очистки газов.

Преимущества: 1 сравнительная низкая стоимость оборудования (за исключением металлокерамических фильтров). 2. Высокая эффективность тонкой очистки. 2. Эффективность метода - до 99%. 3. небольшая чувствительность фильтров к фракционному составу

Недостатки: 1. высокое гидравлическое сопротивление. 2. быстрое забивание фильтрующего материала пылью. 3. быстрый износ материала рукавов (что может вызывать ненадежность работы фильтров) 4. аппарат является периодически работающим (так как нуждается в регенерации встряхиванием) 5. неравномерность очистки в течение некоторого времени после регенерации 6. неравномерность гидравлического сопротивления в ходе работы фильтра

Плюсы электрофильтров:

- высокая степень очистки для мелкодисперсных примесей

- низкое гидравлическое сопротивление аппарата

- возможность очистки горячих газов температурой до 6000С.

Минусы электрофильтров:

- сложность и высокая стоимость аппаратов

- высокий расход электроэнергии.

По величине электрического сопротивления пыль делится на:

с малым удельным электрическим сопротивлением (<100 Ом·см) - они легко перезаряжаются

с удельным сопротивлением (104 - 1010 Ом·см) - такая пыль лучше всего очищается электрофильтрами

с сопротивлением больше 1010 Ом·см - такая пыль хуже всего задерживается в электрофильтрах (так как они медленно разряжаются на корпусе). Можно понизить удельное сопротивление частиц пыли легким увлажнением газа.

Преимущества и недостатки работ скруббера Вентури.

Скруббер (англ. «scrubber», от англ. scrub — «скрести», «чистить») — устройство, используемое для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах.

Скрубберы Вентури – наиболее распространенный тип мокрого пылеуловителя; они обеспечивают эффективную очистку газов от частиц пыли практически любого дисперсного состава.

Скруббер Вентури — устройство для очистки газов от примесей. Работа его основана на дроблении воды турбулентным потоком газа, захвате каплями воды частиц пыли, коагуляции этих частиц с последующим осаждением в каплеуловителе инерционного типа.

Преимущества:

1. Скрубберы Вентури могут быть использованы как для очистки газа от мелких частиц, так и для очистки от загрязнений в виде инородных газов. Однако они наиболее эффективны для очистки газа от частиц, чем для очистки от инородных газов.

2. Можно обеспечить любую требуемую концентрацию пыли в очищенном газе, рассчитав режим работы скруббера Вентури (скорость газа в горловине трубы и удельный расход воды).

3. Мокрые фильтры отличаются сравнительно небольшой стоимостью и более высокой эффективностью улавливания взвешенных частиц по сравнению с сухими механическими аппаратами.

4. Некоторые типы мокрых фильтров (турбулентные газопромыватели) могут быть применены для очистки газов от частиц размером до 0,1 мкм.

5. Мокрые пылеуловители не только могут успешно конкурировать с такими высокоэффективными пылеуловителями, как рукавные фильтры, но и использоваться в тех случаях, когда рукавные фильтры не применяются, например, при высокой температуре и повышенной влажности газов, при опасности возгораний и взрывов очищаемых газов или улавливаемой пыли.

6. Аппараты мокрой очистки газов одновременно с взвешенными частицами могут улавливать парообразные и газообразные компоненты.

Недостатки:

1 Главный недостаток аппаратов мокрой очистки газов состоит в том, что использованная в них жидкость тоже нуждается в очистке, для чего нужно строить отстойники, тратить энергию на перекачку пульпы, проводить трубопроводы и т.д..

2. В случае очистки агрессивных газов аппаратуру и коммуникации необходимо защищать антикоррозионными материалами.

3. Большой расход воды: 0,25 литра на 1 м3 очищаемого газа. Если производительность скруббера 100 тыс. м3 газа в час, то для его очистки требуется подавать за тот же час более 20 тыс. литров воды.

4. Улавливаемый мокрыми пылеуловителями продукт выделяется в виде шлама, что связано с необходимостью обработки сточных вод и, следовательно, с удорожанием процесса очистки.

5. При охлаждении очищаемых газов до температуры, близкой к точке росы, а также при механическом уносе из газоочистного аппарата газовым потоком капель жидкости пыль может осаждаться в газопроводах, дымососах и дымовых трубах.

Преимущества и недостатки скрубберов.

Преимущества: попутное извлечение ценных компонентов из состава газа; возможность очистки газов от некоторых кислотообразующих соединений (SO2, NO2).

Основной недостаток этого способа газоочистки — образование больших объёмов шлама. Действие аппаратов мокрой очистки газов основано на захвате частиц пыли жидкостью, которая уносит их из аппаратов в виде шлама. Процесс улавливания в мокрых пылеуловителях улучшается из-за конденсационного эффекта - укрупнение частиц пыли за счёт конденсации на них водяных паров. Минусы скруббера: дополнительный расход электроэнергии на компрессоры, подачу воды и газа. Недостатком насадочных промывателей при обработке запыленных газов является частая забивка насадки. Объясняется это неудовлетворительным состоянием колчеданных печей, требующих капитального ремонта.

Преимущества и недостатки циклонов.

Циклон — воздухоочиститель, используемый в промышленности для очистки газов или жидкостей от взвешенных частиц. Принцип очистки — инерционный (с использованием центробежной силы), а также гравитационный. Циклонные пылеуловители составляют наиболее массовую группу среди всех видов пылеулавливающей аппаратуры и применяются во всех отраслях промышленности. Циклоны просты в разработке и изготовлении, надёжны, высокопроизводительны, могут использоваться для очистки агрессивных и высокотемпературных газов и газовых смесей. Недостатками являются высокое гидравлическое сопротивление, невозможность улавливания пыли с малым размером частиц и небольшая долговечность (особенно при очистке газов от пыли с высокими абразивными свойствами). Собранная пыль может быть в дальнейшем переработана. Достоинства циклонов — невысокая стоимость, простота конструкции; недостатки — относит. высокое гидравлич. сопротивление по газу (до 10 кПа) и большие габариты.

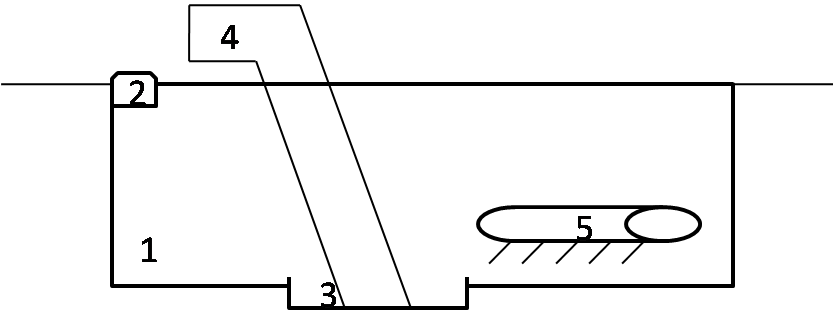

Принцип работы открытого безнапорного фильтра.

В открытый

безнапорный фильтр исходная

вода поступает из распределительного

канала через сборные желоба. Распределившись

по всей площади фильтра, вода попадает

на фильтрующий слой загрузки. В схемах

очистки промышленных сточных вод

крупность зерен загрузки фильтрующего

слоя принимают в пределах 0 8 - 2 мм.

открытый

безнапорный фильтр исходная

вода поступает из распределительного

канала через сборные желоба. Распределившись

по всей площади фильтра, вода попадает

на фильтрующий слой загрузки. В схемах

очистки промышленных сточных вод

крупность зерен загрузки фильтрующего

слоя принимают в пределах 0 8 - 2 мм.

Различают напорные и безнапорные фильтры с зернистой загрузкой.

Для безнапорных фильтров характерны малая интенсивность промывки и применение того или иного способа перемешивания. Если перемешивание производится струями воды высокого давления, интенсивность промывки составляет 6 6 - 8 3 л / м2 сек. Продувка воздухом для безнапорных фильтров применяется чаще, чем для напорных. Однако следует предусматривать меры предосторожности, обеспечивающие полное удаление воздуха из фильтрующего слоя перед пуском фильтра в эксплуатацию, так как остающиеся между зернами небольшие пузырьки воздуха снижают эффективность фильтрования. Для промывки применяют профильтрованную воду. Общий расход промывочной воды зависит от площади фильтра, вида фильтрующего материала и способа промывки; обычно он достигает 1 - 5 % объема профильтрованной воды.

Производительность безнапорных фильтров зависит от площади фильтрования, характеристик фильтровального материала, степени загрязненности и физико-химических свойств СОЖ и других факторов.

В безнапорных фильтрах для подачи воды и сбора промывной воды служат желоба полукруглого или пятиугольного сечения; в напорных фильтрах для этой цели применяют воронки.

Существуют два типа безнапорных фильтров, которые значительно отличаются друг от друга как по производительности, так и по принципу действия.

Это соображение справедливо лишь для открытых, безнапорных фильтров. Для напорных фильтров максимальная величина потери напора определяется оптимальными условиями промываемости фильтрующего материала.

Скорость фильтрации таких же сточных вод на торфяных безнапорных фильтрах обычно не превышает 0 5 м / ч; в напорных фильтрах она может достигать 1 м / ч и более.

При больших объемах очистки сточных вод широко применяют безнапорные фильтры ( открытые) с зернистым слоем.

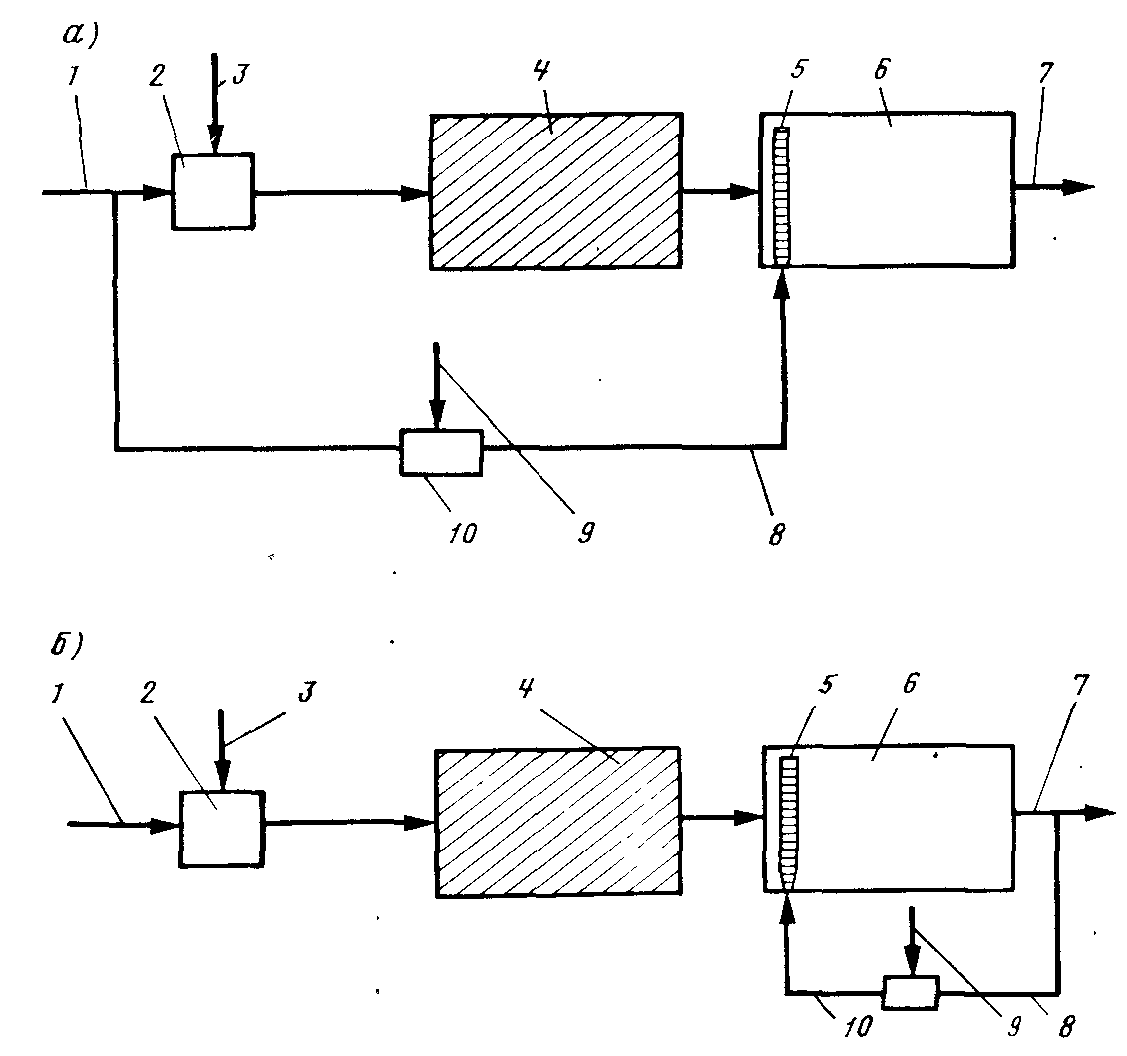

Принцип работы песколовок.

Метод осаждения может использоваться, например, для очистки сточных вод от взвешенных веществ. Фильтрация сточных вод при помощи данного метода можно организовать двумя различными способами: либо под действием силы тяжести – при отстаивании сточных вод, или же под действием центробежной силы. Установки, очищающие сточные воды такими способами, как правило, могут удалять нерастворимые взвеси размером более нескольких долей милиметра. При фильтрации сточных вод нередко используют многоступенчатые отстойники. При этом частично очищенная на первой ступени сточная вода под напором подается в следующие отстойники. Первая стадия осуществляется в песколовках. Песколовки представляют собой бетонный резервуар шириной 3,6 м, глубиной 2-3м.

1-корпус установки; 2-желоб для подачи; 3-приямок для сбора примесей; 4- труба для отсоса (илосос); 5- скребковый механизм.

В них вода очищается от крупных примесей за счет резкого снижения скорости воды, кот не превышает 0,3 м/ , при этом из состава воды улавливается песок, до крупности 0,25 мм на 65-70%. Песок бывает еще мельче, поэтому для дальнейшей очистки воды от не растворившихся примесей используют радиальные отстойники.

В радиальных отстойниках вода движется в радиальном направлении.

1-корпус рад отстойника, 2-круговой водослив (круглый бассейн), 3- центральный вал для подачи воды или прикрепление скребкогого механизма, 4-приямок для сбора осевших примесей, 5- металлические фермы, 6- скребковый механизм, 7-илосос.

Радиальный отстойник имеет диаметр 50м. При 50м растекание подаваемой воды происходит равномерно, с одинаковой скоростью. Вода очищается на 70%.

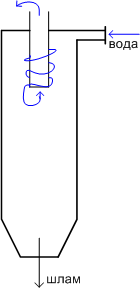

Принцип работы флотации вод.

Флотация – это метод очистки воды, основанный на прилипании взвешенных в ней примесей к пузырькам воздуха и всплывании их на поверхность.

Современные флотационные установки, которые применяются в технологии водоочистки, имеют различное технологическое назначение и разделяются на установки напорной, химической, биологической и ряда других видов флотаций.

Для очистки городских ливневых стоков, а также промышленных стоков с большим содержанием нефтепродуктов, масел и жиров используется напорная флотация. Принцип работы устройств этого метода состоит в насыщении сточных вод воздухом под давлением в электорной катушке. После насыщения смесь воды и воздуха поступает во флотационную камеру. В этой камере пузырьки воздуха под действием сил поверхностного натяжения соединяются с нерастворимыми примесями стоков и поднимают их на поверхность жидкости с образованием шлама. Очищенная вода переливается под мембраной в переливной карман и отводится по трубопроводу, а шлам удаляют с помощью механизма шламоудаления.

Схемы напорной флотации при насыщении воздухом исходной (а) и очищенной (б) воды.

1,7 — подача исходной и отвод очищенной воды; 2 — смеситель; 3 —подача реагентов; 4 — камера хлопьеобразования; 5 — распределительное устройство; 6 — флотатор; 8 — подача водовоздушной смеси; 9 — ввод воздуха; 10 — бак для растворения воздуха в воде.

Принципы биологической очистки вод.

В настоящее время биологической очистке подвергается большинство промышленных и бытовых сточных вод перед их сбросом в водоемы. Принцип биологической очистки стоков состоит в том, что при некоторых условиях микробы способны расщеплять органику до простых веществ, таких как вода, углекислый газ, т.д.

Биологические методы очистки сточных вод могут быть разделены на два типа, по типам микроорганизмов, участвующих в переработке загрязнителей стоков: 1. аэробные биологические методы очистки промышленных и бытовых сточных вод (микроорганизмам при их жизнедеятельности необходим кислород) 2. очистка стоков анаэробными микроорганизмами (которые живут без кислорода).

Методы очистки сточных вод с участием аэробных бактерий разделяются по типу емкости, в котором происходит окисление стоков. Емкостью може быть и биопруд, и биологический фильтр, и поле фильтрации. Однако суть самого метода очистки сточных вод, а именно минерализация органики остается неизменной. В естественных условиях очистка сточных вод происходит на полях фильтрации и в биопрудах.

Поля фильтрации - это специальные участки, отведенные для сброса загрязненных сточных вод и заселенные почвенными аэробными бактериями. При попадании в почву, вредная органика сточных вод подвергаются окислению микроорганизмов, с конечным образованием углекислого газа и воды. Одновременно с процессами переработки органики сточных вод, имеет место синтез биомассы бактерий.

Аэробное оксидация в биопрудах является процессом минерализации органики сточных вод под действием бактерий, живущих в воде. Биопруды являются водными объектами, в которых создано благоприятные для жизни микроорганизмов условия, такие как малая глубина, большое количество водорослей, насыщающих воду кислородом и т.п. Строительство биопрудов может быть использовано и для очистки производственных сточных вод, и для очистки рек, впадающих в водохранилища.

Препятствием более широкого использования биопрудов и полей фильтрации является их сезонная работа, небольшая производительность по очистке стоков, необходимость отвода крупных площадей земли.

В процессе очистки сточных вод в биологических фильтрах обработка стоков микробами проходит в искусственных сооружениях. В данных сооружениях в течение длительного времени могут поддерживаться оптимальные параметры для жизни микроорганизмов - значения температуры, рН, концентрации кислорода в воде и т.д. Очистка сточных вод в биологических фильтрах имитирует очистку микроорганизмами стоков на почве. Очистка сточных вод в аэротенках аналогична очистке в водоемах.

Аэротенк - это емкость глубиной до 5-6 метров, которая имеет устройство нагнетания воздуха. Внутри аэротенка живут колонии микроорганизмов - на хлопьях ила. Данные колонии перерабатывают органику сточных вод. После аэротенков чистая вода подается в отстойники. В отстойниках происходит осаживание активного ила с его последующим частичным возвращением обратно в резервуар.

Биологический фильтр - это заполненная крупно зернистым материалом емкость. На частицах данного материала живут колонии микроорганизмов. Биологические фильтры легче обслуживать, нежели аэротенки. Они более надежны и способны переносить перегрузки по загрязнению и объему сточных вод. Как для любых биологических сообществ, для устройств биологической очистки стоков существуют предельные концентрации загрязнений, при превышение которых микроорганизмы могут погибнуть.

В случае, если сточные воды содержат высокие концентрации органики, наиболее перспективным методом очистки стоков является анаэробный метод. Преимущество данного метода очистки заключается в меньших эксплуатационных расходах, так как в этом случае нет необходимости проводить аэрацию воды.

Анаэробные реакторы, как правило, представляют собой металлические резервуары, содержащие минимумальное количество сложного нестандартного оборудования. Однако жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов связан с выделением в воздух метана, что требует организации специальной системы наблюденя его концентрации.

Указанные выше методы очистки сточных вод применимы, если концентрации определенных загрязняющих агентов не превышает допустимые величины. Как правило, необходимо проводить три-четыре ступени предварительной очистки стоков. Кроме этого для сброса очищенных сточных вод в водоемы после биоочистки бывает необходима их доочистка - например, при помощи озонирования.

Существуют и так называемые особые, некондиционные сточные воды, которые проблематично очистить с использованием современных технологий очистки стоков. Данные сточные воды подвергаются утилизации – закачке в естественные подземные резервуары. Однако утилизация сточных вод подобным способом возможна лишь в том случае, когда используемый для утилизации стоков подземный горизонт изолирован от горизонтов, используемых для хозяйственного и питьевого водоснабжения.

Принцип работ радиальных отстойников

Устройство типового радиального отстойника.

Радиальные отстойники представляют собой круглые в плане резервуары диаметром от 18 до 50 м и более. Они предназначены для очистки больших количеств сточных вод с высоким содержанием взвесей (более 2000 мг/л). Известны радиальные отстойники трех конструктивных модификаций - с центральным или периферийным впуском воды и вращающимся сборно-распределительным устройством (УВР). В отстойниках с центральным впуском вода поступает по центральной трубе снизу вверх, а затем движется от центра к периферии. Скорость течения при этом меняется от максимальной в центре до минимальной на периферии, на середине радиуса она составляет 5-10 мм/с. Глубина проточной части отстойника 1,5-5 м, отношение диаметра к глубине D:Н=6-12 (до 30). Эффективность осаждения в них составляет 60 %. Осадок, выпавший на дно отстойника, сгребается скребковым механизмом, укрепленным на вращающейся ферме, к приямку, расположенному в центре, откуда удаляется насосом или под дествием гидравлического давления.

В отстойниках с периферийном впуском воды достигается в 1,2-1,3 раза большая эффективность очистки и в 1,3-1,6 большая производительность, чем в обычных радиальных отстойниках. Распределительное устройство представляет собой периферийный кольцевой лоток с зубчатым сливом или щелевыми донными отверстиями и полупрогруженную перегородку, которые образуют с бортом отстойника кольцевую зону, где происходит быстрое гашение энергии входящих струй, выделение и задержание плавающих веществ. Вода входит в рабочую зону отстойника через кольцевое пространство, образуемое нижней кромкой перегородки и днищем, а отводится через центральную трубу. Отстойники с вращающимся сборно-распределительны устройством (УВР) позволяют отстаивать воду практически в статических условиях, при этом пропускная способность радиального отстойника повышается приблизительно на 40 %. Схема распределительного устройства

Подача и отвод воды в таком отстойнике осуществляется через центральную чашу и сопрягающееся с ней радиальное подвижное устройство, которое представляет собой желоб, разделенный перегородкой на распределительный и сборный лотки. Сточная вода равномерно поступает в отстойную зону по всей длине затопленного распределительного лотка через щелевое днище и распределительную решетку из вертикально подвешенных струенаправляющих лопаток. Осветленная вода отводится через водослив водосборного лотка. Осадок сгребают скребками, укрепленными на ферме вращающегося устройства.

Глубина зоны отстаивания принимается 0,8-1,2 м, глубина лотка составляет 0,5-1,5 м. Эффективность осветления достигает 65 %. Диаметр радиальных отстойников рассчитывается по той же формуле, что и радиус вертикальных отстойников, только коэффициент К принимается для обычных радиальных отстойников равным 0,45, для отстойников с вращающимся сборно-распределительным устройством 0,85

Рис.

3.11. Отстойники

Рис.

3.11. Отстойники

А — горизонтальный; Б — вертикальный; В — радиальный 1 — загрязненная вода; 2 — очищенная вода; 3 — осадок (шлам); 4 — скребковый механизм

Радиальные отстойники сточных вод Разновидностью горизонтального отстойника является радиальный отстойник (рис. 7), представляющий собой круглый неглубокий резервуар, вода в котором движется от центра к периферии. Радиальные отстойники устраивают с выпуском воды снизу или сверху; и в том, и в другом случае вода поступает в отстойник по центральной трубе, а осветленная вода сливается в круговой желоб, откуда она отводится по трубам или лоткам. Выпавший на дно осадок сгребается к центру скребками, укрепленными на подвижной ферме, и поступает в приямок, из которого под давлением столба воды высотой 1,5 м удаляется по трубам или отсасывается плунжерными насосами.

Радиальные отстойники применяют на крупных станциях очистки сточных вод. Диаметр отстойников от 18 до 54 м.Эти отстойники можно рассчитывать по нагрузке, принимая равной 1,5—3,5 м3 на 1 м2 поверхности в 1 ч. Продолжительность отстаивания в зависимости от способа последующей биологической очистки от 0,5 до 1,5 ч. Влажность выгружаемого осадка равна 95% при самотечном удалении и 93 % при удалении насосами. Обычно радиальные отстойники компонуются в блоки из четырех отстойников.