- •Хирургия

- •1. Гнойно-некротические поражения дистального отдела конечностей. Гнойно-некротические язвы в области венчика

- •Поражение копытец при ящуре

- •2. Проводниковая анастезия.

- •Паравертебральная анестезия

- •3. Тендовагиниты у животных, причины, классификации.

- •4. Грыжи, их классификации.

- •5. Переломы костей. Классификация, этиология, клинические признаки.

- •6. Переливание крови у животных. Группы крови, стабилизаторы.

- •1'Ис. 6. Взятие крови от донора:

- •7. Закрытые повреждения мягких тканей (ушиб, гематома, лимфоэкстровазат)

- •8. Премидикация и транквилизация животных.

- •9. Баланопастит, фимоз, парафимоз

- •10. Послекастрационные осложнения у самцов, их лечение и профилактика.

- •Образование раны в виде песочных часок.

- •ПеритонитPeritonitis

- •Абсцесс мошонки

- •Стафиломикоз семенного канатика

- •11. Пододерматиты у коней. Причины, классификация, лечение и профилактика.

- •12. Ревматическое воспаление копыт, причины возникновения, лечение и профилактика.

- •13. Эпидуральная анестезия, показания, техника выполнения.

- •14. Кастрация жеребцов.

- •15. Инфекционный и инвазионный кератоконъюнктивит у животных, клинические признаки, лечение и профилактика.

- •16. Клинические проявления хирургической инфекции, лечение и профилактика.

- •17. Травматизм животных. Классификация, лечение и профилактика.

- •18. Основные заболевания мышц. Классификация, лечение и профилактика.

- •19. Хирургический сепсис у животных.

- •20. Осложнения ран грудной полости.

- •Ситуаційні завдання з хірургії.

- •3. На ділянці стегна у 10-місячного бика встановлено тверде, обмежене, болюче припухання тканин.

- •4. При обстеженні бика 4-річного віку встановлено порушення прийому корму. В ротовій порожнині – збільшення язика.

- •5. Лікар, діагностувавши актиномікоз підшкіряної клітковини на ділянці голови і т.П.

- •6. У коня на ділянці правого ліктьового бугра при обстеженні виявлено припухання, 8 см в діаметрі і т.Д.

- •7. У німецької вівчарки за допомогою клінічного і рентгенологічного дослідження виявлено перелом стегнової кістки.

- •8. У молочному комплексі в серпні з’явилося массове ураження очей у корів, що утримувалися в літніх таборах. І т.Д.

- •9. Клінічними дослідженнями у корови встановлено ознаки атонії передшлунків. Не з’ясувавши причин захворювання лікар ввів внутрішньовенно 2 мл настоянки кореневища білої чемериці. І т.Д.

- •10. У бика плідника спостерігається загальне пригнічення, він стоїть дещо згорблений і т.Д.

- •11. При обстеженні корови лікар виявив ундулюючу припухлість на ділянці гомілки. І т.Д.

- •12. При обстеженні коня виявлена рана на ділянці заплесневого суглобу розміром 20*12 см і т.Д.

- •13. У корови, яка хворіла раніше на післяпологове залежування, з латерального боку заплесневого суглобу виявлено припухання – обмежене, неболюче, флюктуююче, холодне і т.Д.

- •15. У багатьох корів ферми виявлена своєрідна кульгавість тазових кінцівок: у стані спокою тварини дещо відводять кінцівки назад і вбік, опираючись, таким чином, зацепом переважно внутрішнього пальця.

- •Акушерство и гинекология

- •1. Причини неповноцінних статевих циклів у корів і заходи до їх нормалізації.

- •3 Характеристика нормальних родів і взаємовідносин плода і родових і шляхів. Заходи до організації пологових відділень.

- •4. Переваги і недоліки оперативних : консервативних методів терапії . Затримки посліду у корів.

- •5 Заходи щодо нормалізації відтворної функції у корів. Стимулирование полового аппарата.

- •6. Влияние качественной неполноценности рациона на воспроизводительную функцию самок.

- •7 Парувальна і запліднювальна імпотенція плідників.

- •8. Заходи з терапії та профілактики після пологових субінволюції матки і ендометриту корів.

- •9. Штучна неплідність та її різновиди. Заходи щодо її профілактики. Искусственно приобретенное бесплодие.

- •10. Причини непродуктивних осіменінь самок

- •1 1. Затримка посліду у корів та заходи з її профілактики.

- •12. Застосування методів патогенетичної терапії у корів, хворих на мастит та ендометрит.

- •13. Діагностика, терапія і профілактика субклічних маститів у корів. Субклинические маститы у коров.Диагностика, лечение.

- •1 4. Характеристика, основних етапи Харківської технології асептичного отримання і кріоконсервації

- •15. Асфіксія новонароджених. Невідкладна допомога при народженні плодів у стані гіпоксії і асфіксії. (Asphyxia neonatorum)

- •16. Застосування трансплантації ембріонів у великої рогатої худоби у племінному господарстві, характеристика основних етапів цього методу.

- •17. Кесарів розтин. Основні його етапи. Обгрунтуйте доцільність його використання.

- •18. Передчаснї перейми та їх причини. Методи лікування і профілактики. Преждевременные потуги

- •19.Ссновні правила допомоги тваринам при нормальних та патологічних пологах.

- •Помощь при патологических родах. Родоразрешающие операции

- •Расширение шейки матки (Incisio cervicis)

- •Кесарское сечение (Sectio caesarea)

- •Экстирпация беременной матки (Hysterectomia)

- •Искусственный аборт (Abortus artificialis)

- •20.Патологія яєчників у корів. Методи дифєренцІйної діагностики. Методи лікування і профілактики.

- •Ситуаційні завдання з акушерства та гінекології

- •Перевод вертикального положения плода в нижнюю позицию путем бинтования конечностей и с применением клюки Кюна

- •6. Серед корів дійної череди господарства часто спостерігають незаразні симптоматичні аборти. Які можливі причини? Розробіть заходи з профілактики.

- •7. В господарстві 20-30% корів щорічно після пологів хворіють на мастит. Можливі причини? Ваші дії.

- •8. При диспансеризації дійної череди встановлено, що 20% корів хворіють на субклінічній мастит. Причини? Розробіть заходи з профілактики.

- •9. В зимово-стойловий період утримання у корів після пологів тривалий час відсутня стадія статевого збудження. Які можливі причини анафродізії? Ваші дії щодо нормалізації відтворної функції корів.

- •10. В господарстві у корів спостерігаються запальні процеси зовнішніх статевих органів, піхви і шийки матки. Які можливі причини? Ваші дії.

- •Внутренние незаразные болезни

- •1. Болезни молодняка

- •2. Ацидоз рубца.

- •3. Бронхопневмания.

- •4. Болезни эндокарда.

- •5. Болезни миокарда. Миокардит.

- •6. Электролечение.

- •7. Диетотерапия.

- •8. Патогенетическая терапия.

- •9. Дифференциабьный диагноз при болезнях печени.

- •10. Болезни путей мочевыделения.

- •11. Болезни, вызываемые недостаточностью витаминов гиповитаминозы.

- •12. Микроэлементозы.

- •13. Кетоз.

- •14. Темпания рубца.

- •15. Поражения почек.

- •16. Дифференциальная диагностика колик у лошадей.

- •17. Гастриты и гастроэнтериты.

- •18. Диспансеризация крс

- •19. Болезни нервной системы. Гиперемия и анемия головного мозга.

- •20. Стресс.

- •21. Болезни поджелудочной железы.

- •22. Клеточные и гуморальные факторы иммунной защиты.

- •23. Аллергические болезни.

- •24. Анемии.

- •25. Гемморагические диатезы.

- •26. Нарушение углеводного, белкового и липидного обмена. (см. Кетоз)

- •27. Макроэлементозы.

- •28. Болезни эндокринной системы.

- •29. Переполнение зоба, гастроэнтерит птицы.

- •30. Болезни пушных зверей.

- •Ситуаційні завдання з внутрішніх незаразних хвороб

- •Токсикология

- •1. Отравления натрия хлоридом

- •2. Хлорорганические соединения.

- •3. Пестициды: обозначение, классификация…

- •4. Отравление нитратами и нитритами.

- •5. Отравления синильной кислотой.

- •6. Фосфорорганические соединения

- •7. Токсикология ртутьорганических соединений

- •8. Производных мочевины и фенилмочевины.

- •9. Производные карбаминовой, тио-и дитиокарбаминовой кислот (карбаматы)

- •10. Клинико токсикологическая классификация ядовитых растений.

- •11. Отравления животных металлсодержащими соединениями и металлоидами отравления ртутьсодержащими соединениями

- •12. Микотоксикозы.

- •13. Синтетические пиретроиды

- •14. Отравления животных солями меди, мышьяка и фтора. Медьсодержащие соединения

- •15. Методы ветеринарно-санитарной токсикологической оценки продуктов животноводства.

- •Ситуаційні завдання з токсикології.

- •4. Після згодовування коровам запарених кормових буряків з відваром розвинулися явища іктоксикації: збудження, а внедовзі пригнічення,

- •6.У свиноматок, яким на протязі тижня згодовували цвілий зернофураж, розвинулися симптоми: почервоніння і збільшення вульви, а у деяких

- •9. Після згодовування свиням скошеної напередодні зелененої маси люцерни

12. Застосування методів патогенетичної терапії у корів, хворих на мастит та ендометрит.

Патогенетическая терапия эндометритов

Техника блокады по В. В. Мосину. Надплевральная блокада чревных нервов и пограничных симпатических стволов достигается инъекцией с правой и левой стороны 0,5—0,25%-ного раствора новокаина в надплевральную клетчатку, окружающую пограничные симпатические стволы и чревные нервы, непосредственно впереди ножек диафрагмы. В результате инъекции, помимо названных нервов, блокируются нервные сплетения аорты, последние межреберные и первые поясничные нервы.

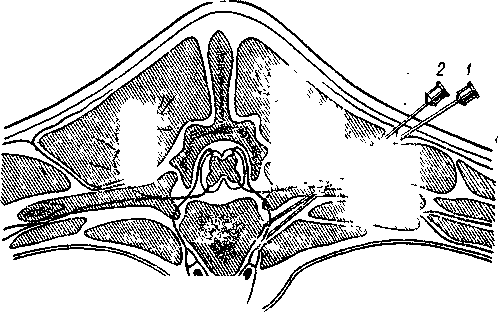

Надплевральная блокада чревных нервов и пограничного симпатического ствола по В. В. Мосину. _ положение иглы при упоре ее в тело позвонка, 2 — положение иглы в момент введения раствора.

Раствор новокаина подогревают до температуры тела и инъецируют из расчета 0,5 мл 0,5%-ного или 1 мл 0,25%-ного раствора на 1 кг веса животного. Общую дозу раствора вводят равномерным;! частями с каждой стороны. Животное фиксируют в стоячем положении, а беспокойных быков (коров) укрепляют в боковом положении на операционном столе.

Для эпиплевральной инъекции пользуются шприцем и иглами длиной 10—12 см, концы которых затачивают. Иглы, шприцы и другие аппараты для инъекций стерилизуют непосредственно перед операцией.

У позвоночного конца последнего ребра с обеих сторон туловища готовят операционное поле. Затем определяют точку введения иглы. Для этого указательный палец правой руки продвигают по переднему краю последнего ребра до места пересечения его с желобком, образованным длиннейшим и подвздош-нореберным мускулами.

Иглу вводят под углом 30—35° к горизонтальной плоскости и продвигают параллельно переднему краю ребра до упора в тело позвонка.

Правильность положения иглы определяют ощущением соприкосновения ее острия с телом позвонка, отсутствием истечения крови через канал иглы и всасывания воздуха в плевральную полость. Убедившись в правильности положения иглы, ее фиксируют левой рукой, а правой соединяют со шприцем посредством резиновой трубки. Затем,, слегка надавливая большим пальцем правой руки на поршень шприца, левой рукой отклоняют ее вместе со шприцем на 5—10° к сагиттальной плоскости. При этом конец иглы несколько отходит от тела позвонка и игла принимает направление, параллельное вентролате-ральной поверхности тела позвонка. Равномерно надавливая на поршень шприца, иглу плавно продвигают вперед до момента свободного вхождения раствора в эпиплевральную клетчатку.

При этом надо иметь в виду, что если конец иглы находится к мышце, раствор входит с некоторым сопротивлением. При попадании иглы в плевральную полость раствор инъецируется беспрепятственно. Первоначально инъецируют не более 10 мл раствора, затем отъединяют трубку со шприцем и удостоверяются в правильности положения иглы. Если конец иглы находится в эпиплевральной клетчатке, то через канал иглы выходит раствор в виде пульсирующих капель. Если же раствор не выходит, а через иглу всасывается воздух, то это свидетельствует о попадании конца иглы в плевральную полость. В последнем случае изменяют положение иглы: несколько подтянув ее кверху, смещают каудально. Только убедившись в правильном положении иглы, продолжают инъекцию.

Закончив введение раствора, отъединяют шприц и извлекают иглу Вторую половину дозы раствора новокаина аналогичным путем инъецируют с противоположной стороны. В необходимых случаях блокаду повторяют через 5—7 дней.

При неправильном положении иглы наряду с попаданием раствора в плевральную полость, кровеносные сосуды (что почти безопасно) возможно проникновение его через межпозвоночное отверстие в субарахноидальное пространство. Это происходит в тех случаях, когда при продвижении иглы придают ей слишком пологое положение, близкое к горизонтальной линии, и если, не ощутив упора конца иглы в тело позвонка, начинают вводить раствор новокаина. При этом у животных наступает возбуждение: учащение дыхания и сердцебиения, повышенное потоотделение. Затем отмечается временный парез мускулатуры конечностей. Если в спинномозговой канал инъецировано незначительное количество раствора новокаина, то эти явления обычно проходят через 30—60 мин.

Для предупреждения попадания раствора новокаина в субарахноидальное пространство его не рекомендуется вводить, не ощутив упора конца иглы в тело позвонка. Убедившись в правильности положения иглы, раствор новокаина вводят медленно, наблюдая за состоянием животного. Надо также периодически отъединять шприц от иглы и проверять наличие в ней раствора новокаина.

При правильном выполнении техники надплевральной новокаиновой блокады у животных осложнений не наблюдается (В. В. Мосин, 1953, 1959).

ПОЯСНИЧНАЯ (ПАРАНЕФРАЛЬНАЯ) БЛОКАДА

Анатомотопографические данные. Паранефральную блокаду проводят в дорсальном отделе туловища, т. е. в области поясницы.

Костную основу поясницы составляют поясничные позвонки с их остистыми и поперечнореберными отростками.

Боковая граница поясницы проходит по концам поперечно-реберных отростков поясничных позвонков. Слои мягких тканей в этой области представлены кожей, поверхностной фасцией, поперечноостистой фасцией, дорсальными мускулами спины и подпозвоначной группой мускулов.

Кровоснабжение поясницы осуществляется дорсальными ветвями поясничных артерий.

Иннервация рассматриваемой области обеспечивается дорсальными ветвями поясничных нервов.

Показания. Многочисленные клинические наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что поясничный новокаиновый блок дает наиболее благоприятный терапевтический эффект при острых воспалительных процессах, вегетативных расстройствах, сопровождающихся спазмами или угнетением сократительной деятельности мускулатуры (атониях) желудка, кишечника, мочевого пузыря, мочеточников.

Кроме того, как показали исследования К. К. Аврамова (1962), В. Я. Яковлева (1967), введение новокаина усиливает жвачку, моторику рубца и кишечника. При энтералгиях ново-каиновая блокада уменьшает болезненность и- спастические сокращения кишечника, а при копростазах с частичной непроходимостью нормализует моторику толстого кишечника. Наряду с этим поясничный блок применяют при лечении послекастра-ционных отеков, медленно заживающих р"йн, трофических язв.

Техника блокады по М. М. Сенькину. Поясничная (паране-фральная) блокада заключается в том, что раствор новокаина вводят в околопочечную жировую клетчатку с целью воздействия на расположенные здесь элементы (ветви, узлы, сплетения) вегетативной нервной системы. В результате этого воздействия возникает неспецифическая патогенетическая реакция, обладающая ярко выраженным нейротропным лечебным эффектом.

Околопочечную блокаду удобно проводить с правой стороны.

Перед блокадой готовят 0,25%-ный стерильный раствор новокаина и охлаждают его до температуры тела животного.

Животное хорошо фиксируют в станке (у стенки, коновязи). Обычным путем готовят поле операции. Строго соблюдают правила асептики. Иглу вводят с правой стороны поясницы в промежутке между последним ребром и поперечнореберным отростком 1-го поясничного позвонка, отступив на 1,5—2 см от его свободного конца к срединной линии туловища. После прокола кожи иглу продвигают глубже, направляя ее вниз и слегка внутрь, на глубину 6—11 см (в зависимости от возраста, породы и упитанности животного).

В момент прокола наружной фасции почти ощущается некоторое сопротивление, а иногда улавливается легкий хруст, после чего иглу не следует вводить более чем на 1,5—2 см. Затем присоединяют шприц «Рекорд» и проверяют положение иглы. Если ее положение правильное, то при легком нажатии на поршень раствор вводится свободно. Значительное сопротивление поршня указывает на то, что игла находится в мускулатуре, а отсутствие всякого сопротивления свидетельствует о поступлении раствора в брюшную полость. Истечение из иглы крови говорит о проколе почки или кровеносного сосуда. Убедившись в том, что конец иглы находится в околопочечной жировой клетчатке, посредством резиновой трубки присоединяют большой шприц («Жанэ») и вводят 0,25%-ный раствор новокаина из расчета 1 мл на 1 кг веса животного.

При слабом лечебном эффекте или отсутствии его блокаду повторяют через 6—7 дней.

БЛОКАДА ТАЗОВОГО СПЛЕТЕНИЯ ПО А. Д. НОЗДРАЧЕВУ

Анатомотопографические данные. В дорсальной части таза, под париетальным листком тазовой фасции, имеется парное пристеночное пространство, заполненное рыхлой клетчаткой. Как показали исследования А. Д. Ноздрачева (1957), названное пространство распространяется каудально до уровня 2-го хвостового позвонка, где оно замыкается висцеральным листком тазовой фасции. Вблизи поясничной области пристеночное пространство переходит в надбрюшную клетчатку. Вентромедиаль-но это пространство отграничено от органов, расположенных в тазовой и брюшной полостях дорсального свода прямокишечно-маточного выпячивания и прямой кишки. Над прямой кишкой правое и левое пристеночные пространства сообщаются между собой, а также с клетчаточными пространствами, располагающимися около органов, помещающихся в тазовой полости.

На уровне 2—3-го крестцовых позвонков даже у плохо упитанных животных слой рыхлой клетчатки пристеночного пространства достигает 1—2 см.

В пристеночном пространстве нервы, нервные сплетения и сосуды располагаются послойно.

В первом слое проходят соматические нервы (срамной, геморроидальный и тазовые).

Кроме того, в дорсальной части этого слоя располагается крестцовая часть пограничного симпатического ствола. Она имеет 4—5 нервных узлов, от которых отходят веточки в тазовое сплетение.

Во втором слое располагаются преимущественно кровеносные сосуды (яичниковая, внутренняя подвздошная артерии, ветви внутренней срамной артерии и одноименные вены).

В третьем слое располагаются ветви, узлы, сплетения симпатических и парасимпатических нервов. В частности, на уровне 4—6-го поясничных позвонков на нижней поверхности аорты лежит каудальный брыжеечный узел, состоящий из 2—4 отдельных узелков, соединенных между собой рядом нервных стволиков. В результате такого соединения образуется каудальное брыжеечное сплетение, которое через преаортальное сплетение переходит в яичниковые узлы. Каудально из преаортального сплетения выходят подчревные, мочеточниковый и среднематоч-ные нервы. В свою очередь от яичникового узла ответвляется яичниковый нерв, который лежит на одноименной артерии и образует вокруг нее яичниковое сплетение. Одна часть ветвей этого сплетения направляется по указанной артерии к яичнику, яйцеводу и его бахромке, где и заканчивается, другая часть идет совместно с краниальной маточной артерией к рогу матки и сливается с маточным сплетением.

Из каудального брыжеечного сплетения выходит мочеточниковый нерв, который у переднего края 1-го крестцового позвонка, на стенке мочеточника, формирует нервное сплетение. От этого сплетения иногда отделяется среднематочный (непостоянный) нерв. Последний вместе со среднематочной артерией достигает стенки матки, где сливается с маточным сплетением. От каудального брыжеечного сплетения, помимо того, отходят под-чревные нервы, которые на уровне 1-го крестцового позвонка образуют сплетение, включающее от 1 до 4 подчревных узлов. Ветви этого образования участвуют в формировании тазового сплетения.

Ветви подчревного сплетения, отходящие от узлов крестцовой части пограничного симпатического узла, и ветви тазового нерва, сливаясь между собой, образуют в пристеночном пространстве тазовое нервное сплетение.

Нервные элементы третьего слоя располагаются между листками мочеполовой складки и, в последующем опускаясь вен-тралыю, образуют влагалищное, шеечное, маточное и мочепу-зырное сплетения. Кроме того, ветви и сплетения, расположенные в пристеночном пространстве, дают начало прямокишечному сплетению.

Показания. Сущность блокады тазового сплетения, по А. Д. Ноздрачеву, заключается в том, что анестезирующим раствором, введенным в пристеночное пространство таза, воздействуют на расположенное здесь тазовое сплетение, а также срамной и геморроидальные нервы. В результате такой инъекции блокируются не только соматические нервы, как это бывает при сакральной анестезии, но и входящие в указанное сплетение стволы симпатической и парасимпатической нервной системы. Последние, как известно, наряду с соматическими нервами участвуют в иннервации матки.

Как указывает автор, при рассматриваемой блокаде через 10—15 мин после введения анестезирующего раствора наступает расслабление половых губ, растягивается стенка влагалища, расслабляются шейка и стенка матки.

Кроме того, при блокаде тазового сплетения у родящего животного прекращаются потуги и сокращения брюшного пресса, причем указанные явления продолжаются от 1 ч 45 мин до 3 ч. Исходя из сказанного новокаиновую блокаду тазового сплетения по А. Д. Ноздрачеву применяют для снятия потуг, сокращений матки и расслабления шейки матки при оказании лечебной помощи в случае патологических родов и проведения кеса-ревого сечения. Кроме того, к указанной блокаде прибегают при операциях на влагалище и матке, проводимых при выпадении их. Эту блокаду также применяют при острых воспалительных процессах, протекающих во влагалище и матке, как фактор патогенетической терапии (А. Д. Ноздрачев, 1957; А. А. Веллер, П. А. Алексеев, Б. А. Башкиров и П. И. Панкрев, 1963). Блокада тазового сплетения в широкой клинической практике еще достаточно не проверена, поэтому пока трудно сказать, имеет ли она какие-либо преимущества перед сакральной эпидураль-ной анестезией.

Техника блокады. Для блокады тазового сплетения животное фиксируют в станке. Анестезирующий раствор инъецируют иглой длиной 10—12 см и диаметром 1 мм.

Иглу вводят на уровне 3-го крестцового позвонка, остистый отросток которого наиболее резко выступает в крестцовой гряде, отступя на 5—8 см от срединной линии тела животного (рис. 15). Проколов кожу, игле придают наклон в 55° и продвигают ее вглубь в направлении сагиттальной плоскости до соприкосновения острия иглы с краем поперечнореберных отростков крестцовых позвонков. Затем иглу слегка смещают с края слившихся поперечнореберных отростков и продвигают вглубь еще на 1—2 см до перфорации крестцово-седалищной связки. При проколе последней ощущается характерная упругость. В среднем иглу вводят на глубину от 4 до 8 см, что зависит от упитанности и веса животного и в значительной мере от того, под каким углом игла касается края поперечнореберных отростков крестцовых позвонков (А. Д. Ноздрачев, 1958). Убедившись в правильности положения иглы, о чем свидетельствует легкое сопротивление поршня шприца в момент инъекции вводят 0,25—0,5% -ный раствор новокаина из расчета 1 мл на 1 кг веса животного.

Общую дозу анестезирующего раствора делят пополам и инъецируют равными порциями с правой и левой стороны тела животного.

Блокада тазового сплетения по А. Д Ноздрачеву. / — положение иглы при блокаде, 2 — париетальный листок тазовой фасции, 3 — пристеночное клетчаточное пространство, 4 — брюшина дорсального свода прямокишечно-маточного выпячивания, 5 —прямокишечно-маточное выпячивание, 6— мочеполовая складка.

Патогенетическая терапия маститов

Какие бы причины ни воздействовали на молочную железу, механизмы развития воспаления в принципе остаются одни и те же. Они сводятся к разной степени нарушениям возбудимости и проводимости нервов, развитию лимфо- и гемодинамических расстройств, появлению гиперионии, гиперосмии и гиперонкии, накоплению гистамина, ацетилхолина,

аденозинтрифосфорной и адениловой кислот, пептона, альбумоз, аминокислот, кетоновых тел, повышению гиалуронидазы, каталазы и других ферментов.

Расстройства крово- и лимфообращения сводятся вначале к замедлению крово- и лимфотока, затем к их стазу, что являeтqя причиной образования белковых коагулятов в сосудах, их тромбозу, расстройству трофики тканей, экссудации и нарушению функции выделения содержимого из вымени.

Все эти и другие изменения, наступающие в молочной железе, не могут быть ликвидированы антибактериальными средствами. Восстановление этих изменений возможно только под влиянием нормализации сложных нейро-сосудистых взаимоотношений и трофики. В этом отношении патогенетическая терапия новокаином весьма перспективна и всегда бывает эффективной, если мастит не дошел до необратимых процессов в виде гнойных расплавлений, некрозов, гангрены, атрофии или индурации вымени.

Новокаин является не только чисто анестезирующим фактором, прерывающим прохождение возбуждения, но и способствует возникновению качественно нового раздражения, обладающего свойством регулировать трофическую функцию нервной системы.

Самым простым и часто эффективным методом лечения являются внутривымянные вливания по 100—150 мл 0,5—0,1%-ного раствора новокаина с интервалами в 12 часов.

Д. Д. Логвинов получил хорошие результаты, применяя разработанный им метод короткой новокаиновой блокады вымени. Для инъекции используется шприц, соединенный резиновой трубочкой с длинной инъекционной иглой. Оттесняя вниз основание вымени, иглу вкалывают в углубление между больной долей и брюшной стенкой на глубину 8—10 см и вводят 150—200 мл 0,5%-ного раствора новокаина. Перемещением иглы в различных направлениях раствор равномерно распределяют в надвымянном пространстве.

У овец инъецируют 0,25%-ный раствор новокаина в дозе 40—50 мл спереди, а у коз сзади вымени.

У свиноматок блокируют нервы каждого пораженного пакета вымени в отдельности. При необходимости повторные блокады проводят через 48 часов.

Заслуживает внимания метод Б. А. Башкирова, заключающийся в блокировании наружного семянного нерва, кожно-латерального нерва бедра, подвздошно-пахового нерва и их ветвей путем инъекции в соединительнотканое пространство между большой и малой поясничными мышцами 100—150 мл 0,25%-ного раствора новокаина. При двустороннем заболевании раствор вводят с обеих сторон. Промежностные нервы блокируют по способу И. И. Магда — инъекцией 20—30 мл 3%-ного раствора новокаина в области седалищной вырезки.

Весьма эффективным является введение 1%-ного раствора новокаина в брюшную аорту по методу Д. Д. Логвинова и Н. Д. Вольвача. Пункцию производят справа между четвертым и пятым поперечнореберными отростками поясничных позвонков. В середине заднего края четвертого поперечнореберного отростка вводят иглу (длина 18 см) под углом 25—30° к медианной линии до упора ее в тело позвонка. Затем конец иглы смещают на 0,5 см вправо и продвигают вглубь на 4—5 см. После прокола аорты появляется пульсирующая струя артериальной крови. К игле присоединяют через резиновую трубку шприц Жанэ с раствором новокаина в дозе 100 мл и под небольшим давлением вводят в аорту. Повторное введение новокаина производят-через 96 часов.

Хорошие результаты получаются при введении 100—150 мл 1%-ного раствора новокаина интравенозно с интервалом 24—48 часов. Животные с серозным маститом выздоравливают в большинстве случаев через 2—3, с катаральным — 4—5, фибринозным — 6, гнойно-катаральным — 5 и геморрагическим — через 6 суток.

Положительные результаты дает проводниковая анестезия молочной железы по способу И. И. Магда и блокада чревных нервов по В. В. Мосину.