- •Билет 1

- •1.1 Какие режимы водопритока формируются при откачках из скважин?

- •1.2 Определение понятия «геологические процессы и явления». Причины, условия, факторы и закономерности их развития.

- •1.3 Лицензия как юридический документ. Её место в системе нормативно-правовых актов водного и горного законодательства. Структура и неотъемлемые приложения к лицензии.

- •1.4. Ученые инженеры-геологи, внесшие вклад развитие инженерной геологии.

- •Билет 2

- •2.2 Способы технической мелиорации грунтов. Для борьбы с какими геологическими процессами ее применяют.

- •II) Инженерно – геологические методы.

- •2.3 Основные требования к составу подземных вод хозяйственно-питьевого назначения.

- •Билет 3

- •3.1 Закон Дарси.

- •3.3 Система гос.Контроля при лицензированном водопользовании. Процедура приостановки и лишения права водопользования

- •Билет 4

- •4.1 Основные элементы фильтрационного потока.

- •Билет 5

- •5.3 Виды лицензируемого водопользования. Государственная лицензионная система. Особенности правовой регламентации лицензирования водопользования на поверхностных и подземных водных объектах

- •Билет 6

- •6.1 Формы миграции компонентов химического состава подземных вод и их изучение.

- •6.2 Принципы строительства в области распространения мерзлых грунтов.

- •6.3 Гидрограф и методы его расчленения.

- •6.4. Основы стратиграфии четвертичной системы

- •Билет 7

- •7.1. Что такое «стратиграфия», ее значение в геологии, гидрогеологии, инженерной геологии

- •7. 2.Моделирование как метод изучения подземных вод

- •7.3. Основные свойства самоорганизующихся систем

- •4Б. Основы и содержание инженерно-геологической теории изменчивости геологических параметров. Цель изучения типов изменчивости геологических параметров.

- •Билет 8

- •8.1. Абсолютная и относительная геохронология Земли.

- •8.2. Массоперенос в подз. Водах

- •Билет 9

- •9.1 Особенности химического и газового состава подземных вод.

- •9.4. Методы расчета осадки сооружений

- •Билет 10

- •10.2. Водная миграция химических элементов

- •Билет 11

- •11.1Основные процессы формирования химического состава подземных вод.

- •11.2. Основные требования к системе водоснабжения и их реализация

- •11.3 Комплексы методов инженерно-геологических изысканий и соответствие их этапам изысканий.

- •11.4. Вертикальная Зональность подземных вод.

- •Билет 12

- •12.1. Геохимические особенности пресных подземных вод.

- •12.3 Законодательно-нормативная база, регулирующая отношения в сфере недропользования в России.

- •12.4 Понятие о месторождениях подземных вод

- •Билет 13

- •13.1 Типы минеральных вод.

- •13.2. Типы болот по условиям питания, их признаки. Генетический тип отложений болот, их характеристика

- •13.3 Недра и государственный фонд недр, вопросы собственности и представления в пользование.

- •13.4А. Основные методы изучения гидрогеологических услой.

- •13.4Б. Основные методы изучения игу.

- •Билет 14

- •14.3 Государственная система лицензирования недр, ее задачи и организационно правовое обеспечение.

- •Билет 15

- •15.3 Порядок получения права пользования недрами.

- •Билет 16

- •. Геотермический режим земных недр.

- •16.2 Региональные геологические и зональные факторы формирования инженерно-геологических условий.

- •16.3 Источники и разновидности загрязнения подземных вод. Основные принципы охраны подземных вод

- •16.4 Основные факторы, процессы и природные обстановки формирования состава природных вод.

- •16.4 Особенности формирования состава подземных вод в пределах различных геологических структур

- •Билет 17

- •17.1 Основные геологические структуры земной коры.

- •17.2 Полевые методы определения свойств грунтов

- •17.3 Получение права пользования недрами для добычи подземных вод

- •17.4 Вещественный состав, текстуры, структуры осадочных горных пород

- •Билет 18

- •18.1 Г/г особенности складчатых областей.

- •18.2 Зона сезонного промерзания, оттаивания грунтов, её особенности и свойства

- •18.3 Система платежей в сфере недропользования.

- •18.4 Ученые, внешие вклад в развитие науки гидрогеологии

- •Билет 19

- •19.1. Г/г особенности платформ.

- •19.3 Рациональное использование подземных вод.

- •19. 4Б Инженерно-геологическая съемка, её виды, методы.

- •Билет 20

- •20.1 Месторождения подземных вод, их классификации по масштабам, условиям формирования и использованию.

- •20.2 Физические свойства грунтов. Методы их определения.

- •Билет 21

- •21.1 Стадийность геологоразведочных работ на подземные воды, ее принципы и реализация.

- •21.2 Лабораторные способы определения показателей сопротивления сдвигу песчаных и глинистых пород. Практическое использование этих показателей

- •Билет 22

- •Билет 23

- •23.1 Понятие о фациях. Классификация континентальных фаций.

- •23.3 Что такое сфера взаимодействия сооружений с геологической средой? Как и зачем определяются ее границы?

- •23.4. Классификация зданий

- •Билет 24

- •24.1 Экзогенные процессы минералообразования и их характеристика

- •24.2 Мониторинг подземных вод, его назначение, виды, состав наблюдений и использование результатов.

- •Билет 25

- •25.1 Водный баланс территории. Уравнение водного баланса.

- •25.2 Назовите основные особенности глинистых грунтов.

8.2. Массоперенос в подз. Водах

Массоперенос осуществляется следующим образом.

Физический.

Конвективный перенос - тепло- и массоперенос движущимися потоками вещества.

происходит со скоростью меньшей, чем скорость фильтрации вследствие сорбционных процессов. U=v/n, где n –эффект. пористость.

2 . Молекулярно-диффузионный перенос – процесс переноса вещ-ва вследствие теплового движения молекул.Движение происходит в сторону падения концентрации вещества

Химический перенос.

Перенос происходит в следующих формах:

В прир-х водах они могут мигрировать в коллоидной, взвешенной и истинно растворенных формах. В коллоидной форме миграция химических элементов происходит при значительных скоростях течения в поверхностных водах и высоких скоростях фильтрации в подземных водах. Размеры коллоидных частиц изменяются от 105 до 109 м. В отличие от взвешенных частиц, размер которых превышает Ю"6 м, коллоидные частицы в легкоподвижной водной среде участвуют в интенсивном броуновском движении и поэтому противостоят процессам седиментации в поле сил земного притяжения. Коагуляция (слипание частиц) их обычно происходит при сильном увеличении солености воды и появлении различно заряженных частиц. В форме коллоидов могут мигрировать в той или иной мере практически все химические элементы.

Во взвешенной (механической) форме в природных водах чаще всего мигрируют элементы, образующие устойчивые минеральные формы. Входя в состав минералов, элемент как бы теряет свои индивидуальные свойства и его дальнейшая миграция определяется податливостью к разрушению кристаллической решетки. Поэтому форма миграции элемента в данной системе часто зависит не от его химических свойств, а от степени разрушаемости кристаллической решетки минералов, в состав которых он входит. Это же касается и вторичных минеральных фаз, образуемых при взаимодействии воды с горными породами.

Среди истинно растворенных форм элементов различают нейтральные молекулы, простые и комплексные ионы. Размер их менее 10~э м (по другим

оценкам меньше 0,45-10"9 м).

В виде простых ионов мигрируют подавляющая часть макрокомпонентов (Na,К,Са2+, Mg2+, Cl, Вr и др.). а также многие микрокомпоненты (Сu, Zn Ni, Li, Rb, Cs и др.) Комплексные ионы образуются в результате взаимодействия простых ионов разного заряда. При этом важную роль играют ионы комплексообраэователи, обычно называемые лигандами. В качестве последних в природных водах чаше всего выступают отрицательно заряженные ионы:

СО ,SO4 , С1, ОН, Br, F, а также органические соединения. Широко распространены в подземных водах и нейтральные молекулы типа ZnSO4°, CuCl2° , CuSOj, NaOH° и др.

Как установлено в последние годы, большинство металлов в водах находится в виде гидроксокомплексов, полимерных ионов и комплексных соединений с анионами. Например, шестивалентный

Соотношение различных форм металлов в водах изменяется в зависимости от конкретных геохимических условий среды их миграции, а также наличия соответствующих ионов — комплексообра-эователей (лигандов). В обычных подземных водах часто в значительных количествах присутствуют фосфатные, фторидные, сульфатные ионы и органические соединения, которые и выступают ведущими комплексообраэователями.

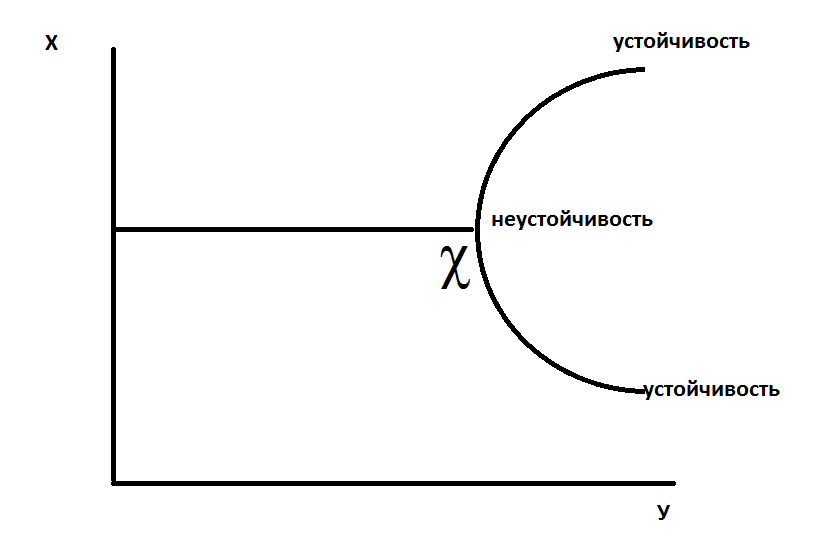

Бифуркация: понятие и примеры для геологических систем? БИФУРКАЦИЯ — этим понятием обозначается состояние системы, находящейся перед выбором возможных вариантов ункционирования или путей эволюции. – изменение хар-ра поведения динамич. системы на большом интервале времени при изменении управляющего параметра (t, p) # График Эбелинта.

Биффуркация – изменение характера движения динамической системы на большом временном интервале при изменении одного или нескольких параметров.

Биффуркаци – перестройка при изменении параметров.

Биффуркационная диаграмма

Выбор осуществляется случаем, в явлениях общественной жизни.

Примеры:

- качели

- пластина

8.4б Категории сложности ИГУ, критерии их типизации, цель определения. Выделяют 3 категории сложности. 1 категория – простые условия. Сравнительно однородный геологический разрез, простые условия залегания, изменчивость свойств и состава слабая, тектонический режим спокойный, территория относится к 1или 2 типам рельефа, со слабой расчлененностью, уровень ПВ расположен на значительной глубине и не связан с напорными водами, процессы, которые будут влиять на устойчивость сооружений отсутствуют. 3 категория – очень сложные условия. В разрезе несколько слоев разного состава и свойств, сложные условия залегания, сложная тектоника, ПВ залегают на небольшой глубине, рельеф сильно расчленен, несколько геоморфологических типов, развиты или при хоз.деятельности человека могут возникнуть опасные процессы.В зависимости от сложности условий определяется масштаб съемки, выбираются методы получения ИГ информации.