- •1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками

- •2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции

- •3. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения на фигуру Земли

- •4. Понятие о методах определения фигуры и размеров Земли

- •5. Методы проектирования земной поверхности на плоскость

- •1)Центральная проекция

- •2) Ортогональная проекция

- •3) Горизонтальная проекция

- •6. Искажения за кривизну Земли при проецировании поверхности Земли на плоскость

- •1) Искажение расстояний

- •2) Искажение высот точек

- •7. Системы координат, применяемые в геодезии

- •1)Географические и геодезические координаты.

- •2)Астрономические координаты

- •8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

- •9. Использование проекции Гаусса-Крюгера в геодезии и картографии

- •10. План и карта

- •11. Свойства карты

- •12. Классификация карт

- •13. Элементы общегеографической карты

- •14. Масштабы. Различные способы выражения масштабов

- •15. Масштабный ряд государственных топографических карт

- •16. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •17. Условные знаки топографических карт

- •18. Основные особенности оформления топографических карт и планов( стр 115)

- •19. Способы изображения рельефа

- •20. Ориентирование линий, истинный и магнитный азимуты, дирекционные углы, румбы, связь между ними

- •1.Ориентирование линий.

- •21. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Прямая геодезическая задача

- •22. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача

- •23. Методы определения координат геодезических пунктов

- •24. Триангуляция

- •25Полигонометрия

- •26Трилатерация

- •27Космическая геодезия. Задачи космической геодезии.

- •28 Общие представления о методах, применяемых в космической геодезии. Фундаментальное уравнение космической геодезии.

- •29 Сущность определения местоположения при помощи спутниковых навигационных систем

- •30. Глобальные спутниковые навигационные системы «навстар» ,gprs и «глонасс»

- •31 Структура глобальных систем позиционирования и назначение их подсистем.

- •32 В чём суть кодового измерения дальностей?

- •33 В чём суть фазового метода измерения дальностей

- •34 Абсолютный и дифференциальный способы позиционирования

- •35 Чем отличается альманах от эфемерид?

- •36 Определение координат точек методом засечек( стр 70)

- •37Теодолитный ход и его элементы

- •38Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода

- •39Измерения, и их классификация

- •40Погрешности измерений и их виды

- •41Вероятнейшее значение измеряемой величины

- •42Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и результата измерений

- •43Приборы для измерения линий

- •44Мерная лента. Измерение длин линий мерной лентой. Ошибки измерений расстояний штриховой стальной лентой

- •45Измерение длины наклонной линии и приведение ее на плоскость горизонта

- •46Оптические(геометрические) дальномеры. Сущность определения расстояния

- •47Теория оптического нитяного дальномера и его устройство

- •48 Измерение дальномером наклонных расстояний

- •49Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии

- •50Определение неприступных расстояний

- •51Основные части теодолита и их назначение

- •52Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним

- •53. Требования к взаимному положению осей теодолита, поверки.

- •54Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе

- •55Измерение вертикальных углов

- •56Основные источники ошибок при измерении горизонтальных углов

- •57Метод тригонометрического нивелирования

- •58Камеральная обработка хода тригонометрического нивелирования

- •59Основные виды геодезических сетей

- •60Построение государственной плановой сети

- •61 Современное состояние плановой геодезической сети

- •62Построение государственной нивелирной сети

- •63Методы нивелирования

- •64Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности

- •65Типы нивелиров

- •66Основные части уровенного нивелира и их назначение

- •67Нивелир с самоустанавливающейся линией визирования

- •68Геометрические условия, которым должен удовлетворять нивелир

- •69Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •70Производство технического нивелирования. Работа на нивелирной станции

- •71Назначение связующих и плюсовых точек при геометрическом нивелировании

- •72Сущность барометрического нивелирования

- •73 Сущность мензульной съемки. Общий порядок производства съемки

- •74 Построение съемочной сети для мензульной съемки

- •76 И 77. Тахеометрическая съемка.

- •78. Глазомерная съемка.

- •79. Аэрофотосъемка местности. Фотокамера

- •80 Плановый и перспективный снимки

- •81 Масштаб горизонтального аэрофотоснимка

- •82Система координат снимка и его главная точка

- •83Основные свойства моно- и бинокулярного зрения

- •84Геометрические свойства аэрофотоснимка

- •85Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе

- •86Сущность и этапы контурно-комбинированной съемки

- •87Понятие о стереотопографической съемке. Основные этапы

- •88Сущность фототеодолитной съемки

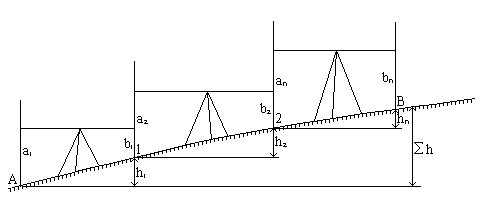

64Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности

Геометрическое нивелирование или нивелирование горизонтальным лучом выполняют специальным геодезическим прибором – нивелиром, снабженным оптической трубой, визирной оси которого уровнем придается горизонтальное положение.

Различают два вида геометрического нивелирования: нивелирование из середины и нивелирование вперед.

При нивелировании из середины нивелир устанавливают посредине между точками А и В, а на точках А и В ставят рейки с делениями (рис.4.29). При движении от точки A к точке B рейка в точке А называется задней, рейка в точке В - передней. Сначала наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет a, затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчет b. Исходя из заданного направления нивелирного хода превышение и его знак вычисляют по правилу: задний отсчет минус передний отсчет.

Превышение точки B относительно точки А получают по формуле:

h = a - b. (4.49)

Если a > b, превышение положительное, если a < b -отрицательное. Отметка точки В вычисляется по формуле:

Hв = Hа + h. (4.50)

Рис.4.29 Рис.4.30

Высота визирного луча над уровнем моря называется горизонтом прибора и обозначается Hг:

Hг = HА + a = HВ + b. (4.51)

При нивелировании вперед нивелир устанавливают над точкой А так, чтобы окуляр трубы был на одной отвесной линии с точкой. На точку В ставят рейку. Измеряют высоту нивелира i над точкой А и берут отсчет b по рейке (рис.4.30). Превышение h подсчитывают по формуле:

h = i - b. (4.52)

Отметку точки B можно вычислить через превышение по формуле (4.50) или через горизонт прибора:

Hв = Hг - b.

Если точки А и В находятся на большом расстоянии одна от другой и превышение между ними нельзя измерить с одной установки нивелира, то на линии AB намечают промежуточные точки 1, 2, 3 и т.д. и измеряют превышение по частям (рис.4.31).

Рис.4.31

На первом участке A-1 берут отсчеты по задней рейке - a1 и по передней - b1. Затем переносят нивелир в середину второго участка, а рейку с точки A переносят в точку 2; берут отсчеты по рейкам: по задней - a2 и по передней - b2. Эти действия повторяют до конца линии AB. Точки, позволяющие связать горизонты прибора на соседних установках нивелира, называются связующими; на этих точках отсчеты берут два раза - сначала по передней рейке, а затем по задней.

Превышение на каждой установке нивелира, называемой станцией, вычисляют по формуле (4.49), а превышение между точками A и B будет равно:

hAB = ∑h = ∑a - ∑b . (4.53)

Отметка точки B получится по формуле:

HB = HA + ∑h. (4.54)

При последовательном нивелировании получается нивелирный ход.

65Типы нивелиров

Нивелир — геодезический прибор со зрительной трубой, визирная ось которого служит для воспроизведения горизонтальной линии.

Нивелиры снабжены уровнями или компенсаторами — устройствами для достижения горизонтальности оптической оси. Таким образом,

оптические нивелиры бывают двух типов: нивелиры с уровнем и ни

велиры авторедукционные с самоустанавливающейся линией ви-

зирования (с компенсатором). Кроме того, электронные технологии позволили создать современный многофункциональный цифровой

(электронный) нивелир , совмещающий функции высокоточного

оптического нивелира, электронного запоминающего устройства

и встроенного программного обеспечения для обработки выполнен

ных измерений.

Оптические нивелиры — самые распространенные приборы.

Некоторые марки их отличаются продолжительным сроком службы

(НВ-1, Н-3 и др.). Многообразие марок нивелиров обусловлено ши

роким спектром областей применения: от изысканий, строительства

до создания государственных нивелирных сетей.

Цифра перед буквой Н в марке нивелира обозначает серию. Нали

чие в марке следующих букв означает: К — труба нивелира снабжена

компенсатором, П — зрительная труба с прямым изображением,

JI — нивелир с горизонтальным лимбом.

Нивелиры также различаются по точности, что указывается в их марке. Например, у нивелиров Н-05, Н-3, 3H5JI, Н-10 гарантированная погрешность нивелирования на 1 км хода составляет соответственно 0,5; 3; 5 и 10 мм.

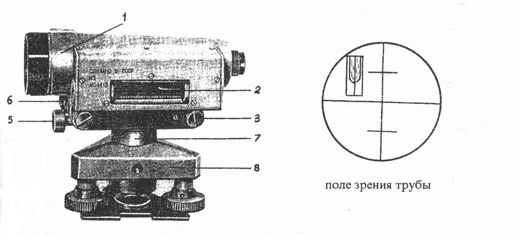

Рассмотрим устройство нивелира Н-3

Зрительная труба и уровень при ней являются важнейшими частями нивелира.

Элевационный винт служит для приведения визирной линии трубы в горизонтальное положение. С его помощью поднимают или опускают окулярный конец трубы; при этом пузырек уровня перемещается и когда он будет точно в нуль-пункте, визирная линия должна устанавливаться горизонтально.

Цилиндрический уровень обычно контактный; изображение контактов пузырька передается системой призм в поле зрения трубы, что очень удобно, так как наблюдатель видит сразу и рейку, и уровень.

1 - зрительная труба; 2 -цилиндрический уровень при трубе;

3 - элевационный винт; 4 -установочный круглый уровень (на рисунке не показан);

5,6 - закрепительный и микрометренный винты азимутального вращения;

7 -ось;

8 -подставка с тремя подъемными винтами.

В поле зрения трубы нивелира помимо сетки нитей введено изображение двух половинок концов цилиндрического уровня, которые в момент взятия отсчета по рейкам должны быть совмещены (на рисунке поле зрения трубы)

В комплект любого нивелира входят также две рейки и металлические «башмаки» или костыли. Для технического нивелирования используют деревянные двусторонние рейки, на которых с каждой стороны нанесены деления через 1 см. Одна сторона — красная, другая — черная. Деления черной стороны начинаются с нуля, а деления красной стороны — с произвольного отсчета, чаще близко к 4684 или 4784. Правильность нанесения делений на рейках проверяют специальной металлической контрольной линейкой, точная длина которой известна.

Костыли и башмаки используют для того, чтобы рейки на пикетах стояли устойчиво, не сдвигаясь ни в плане, ни по высоте. Костыли забивают, а башмаки устанавливают на грунте, иногда предварительно сняв дерн. При техническом нивелировании их нередко заменяют деревянными колышками, которыми отмечают пикеты и по которым ведется нивелирование.