- •1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками

- •2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции

- •3. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения на фигуру Земли

- •4. Понятие о методах определения фигуры и размеров Земли

- •5. Методы проектирования земной поверхности на плоскость

- •1)Центральная проекция

- •2) Ортогональная проекция

- •3) Горизонтальная проекция

- •6. Искажения за кривизну Земли при проецировании поверхности Земли на плоскость

- •1) Искажение расстояний

- •2) Искажение высот точек

- •7. Системы координат, применяемые в геодезии

- •1)Географические и геодезические координаты.

- •2)Астрономические координаты

- •8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

- •9. Использование проекции Гаусса-Крюгера в геодезии и картографии

- •10. План и карта

- •11. Свойства карты

- •12. Классификация карт

- •13. Элементы общегеографической карты

- •14. Масштабы. Различные способы выражения масштабов

- •15. Масштабный ряд государственных топографических карт

- •16. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •17. Условные знаки топографических карт

- •18. Основные особенности оформления топографических карт и планов( стр 115)

- •19. Способы изображения рельефа

- •20. Ориентирование линий, истинный и магнитный азимуты, дирекционные углы, румбы, связь между ними

- •1.Ориентирование линий.

- •21. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Прямая геодезическая задача

- •22. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача

- •23. Методы определения координат геодезических пунктов

- •24. Триангуляция

- •25Полигонометрия

- •26Трилатерация

- •27Космическая геодезия. Задачи космической геодезии.

- •28 Общие представления о методах, применяемых в космической геодезии. Фундаментальное уравнение космической геодезии.

- •29 Сущность определения местоположения при помощи спутниковых навигационных систем

- •30. Глобальные спутниковые навигационные системы «навстар» ,gprs и «глонасс»

- •31 Структура глобальных систем позиционирования и назначение их подсистем.

- •32 В чём суть кодового измерения дальностей?

- •33 В чём суть фазового метода измерения дальностей

- •34 Абсолютный и дифференциальный способы позиционирования

- •35 Чем отличается альманах от эфемерид?

- •36 Определение координат точек методом засечек( стр 70)

- •37Теодолитный ход и его элементы

- •38Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода

- •39Измерения, и их классификация

- •40Погрешности измерений и их виды

- •41Вероятнейшее значение измеряемой величины

- •42Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и результата измерений

- •43Приборы для измерения линий

- •44Мерная лента. Измерение длин линий мерной лентой. Ошибки измерений расстояний штриховой стальной лентой

- •45Измерение длины наклонной линии и приведение ее на плоскость горизонта

- •46Оптические(геометрические) дальномеры. Сущность определения расстояния

- •47Теория оптического нитяного дальномера и его устройство

- •48 Измерение дальномером наклонных расстояний

- •49Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии

- •50Определение неприступных расстояний

- •51Основные части теодолита и их назначение

- •52Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним

- •53. Требования к взаимному положению осей теодолита, поверки.

- •54Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе

- •55Измерение вертикальных углов

- •56Основные источники ошибок при измерении горизонтальных углов

- •57Метод тригонометрического нивелирования

- •58Камеральная обработка хода тригонометрического нивелирования

- •59Основные виды геодезических сетей

- •60Построение государственной плановой сети

- •61 Современное состояние плановой геодезической сети

- •62Построение государственной нивелирной сети

- •63Методы нивелирования

- •64Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности

- •65Типы нивелиров

- •66Основные части уровенного нивелира и их назначение

- •67Нивелир с самоустанавливающейся линией визирования

- •68Геометрические условия, которым должен удовлетворять нивелир

- •69Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •70Производство технического нивелирования. Работа на нивелирной станции

- •71Назначение связующих и плюсовых точек при геометрическом нивелировании

- •72Сущность барометрического нивелирования

- •73 Сущность мензульной съемки. Общий порядок производства съемки

- •74 Построение съемочной сети для мензульной съемки

- •76 И 77. Тахеометрическая съемка.

- •78. Глазомерная съемка.

- •79. Аэрофотосъемка местности. Фотокамера

- •80 Плановый и перспективный снимки

- •81 Масштаб горизонтального аэрофотоснимка

- •82Система координат снимка и его главная точка

- •83Основные свойства моно- и бинокулярного зрения

- •84Геометрические свойства аэрофотоснимка

- •85Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе

- •86Сущность и этапы контурно-комбинированной съемки

- •87Понятие о стереотопографической съемке. Основные этапы

- •88Сущность фототеодолитной съемки

26Трилатерация

Изобретение электронных дальномеров позволило использовать

также метод линейной триангуляции — трилатерацию , когда вместо

углов в треугольниках измеряют длины всех сторон.

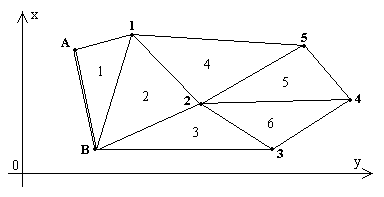

Трилатерация представляет собой сплошную сеть примыкающих один к другому треугольников, в которых измеряют длины всех сторон; два пункта, как минимум, должны иметь известные координаты (рис.2.25).

Решение первого треугольника трилатерации, в котором известны координаты двух пунктов и измерены две стороны, можно выполнить по формулам линейной засечки, причем нужно указывать справа или слева от опорной линии AB располагается пункт 1. Во втором треугольнике также оказываются известными координаты двух пунктов и длины двух сторон; его решение тоже выполняется по формулам линейной засечки и так далее.

Рис.2.25. Схема сплошной сети трилатерации

Можно поступить и по-другому: сначала вычислить углы первого треугольника по теореме косинусов, затем, используя эти углы и дирекционный угол стороны AB, вычислить дирекционные углы сторон A1 и B1 и решить прямую геодезическую задачу от пункта A на пункт 1 и от пункта B на пункт 1.

Таким образом, в каждом отдельном треугольнике «чистой» трилатерации нет избыточных измерений и нет возможности выполнить контроль измерений, уравнивание и оценку точности; на практике кроме сторон треугольников приходится измерять некоторые дополнительные элементы и строить сеть так, чтобы в ней возникали геометрические условия.

Уравнивание сплошных сетей трилатерации выполняется на ЭВМ по программам, в которых реализованы алгоритмы МНК.

27Космическая геодезия. Задачи космической геодезии.

Космическая геодезия - раздел геодезии, в котором изучаются методы определения взаимного положения точек на земной поверхности, размеров и фигуры Земли, параметров ее гравитационного поля на основе наблюдений солнечных затмений и покрытий звезд Луной, а также наблюдений искусственных спутников Земли и аэростатов (баллонов) с импульсными источниками света, поднимаемых на высоту 20-30 км.

Космическая геодезия рассматривает теорию и методы решения научных и практических задач на земной поверхности по наблюдениям небесных тел (Луна, Солнце, ИСЗ) и по наблюдениям Земли из космоса.

Космическая геодезия включает в себя глобальные навигационные системы, являющиеся основой применяемых в настоящее время координатных систем, и системы космического дистанционного зондирования многоцелевого назначения, используемые для мониторинга поверхности Земли.

Задачи спутниковой геодезии подразделяются на геометрические и динамические.

Геометрические задачи решаются на основе одновременных (синхронных) наблюдений спутников с двух или более станций. В результате решения этих задач строятся сети космической триангуляции, подобные сейм триангуляции, создаваемым классическими (наземными) методами. Однако если в наземных сетях стороны треугольников обычно не превышают 20–30 км (расстояния между соседними геодезическими знаками — вышками), то в космической триангуляции они могут достигать нескольких тысяч километров.

В процессе решения динамических задач по изменениям орбит искусственных шутников исследуется строение гравитационного поля Земли, что позволяет также судить и о строении самой Земли.