- •Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия

- •2. Анализ объема продаж и прибыли фирмы

- •3. Общий анализ динамики и структуры активов предприятия

- •4. Анализ долгосрочных активов и текущих активов

- •5. Общий анализ структуры источников финансирования активов

- •5. Анализ финансовой устойчивости

- •6. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

- •7. Анализ движения денежных средств

- •8. Анализ эффективности использования активов или деловой активности

- •9. Анализ рентабельности

- •3 Факторная модель фирмы "Du pont".

- •10. Анализ стоимости акций и дивидендов (рыночной активности)

- •Тема 4: Доходы и затраты.

- •1.Содержание, состав и структура затрат и расходов предприятия.

5. Общий анализ структуры источников финансирования активов

Анализ структуры источников формирования имущества предприятия предназначен для определения финансовой стабильности предприятия, уровня зависимости предприятия от привлеченных и заимствованных средств.

Анализ структуры источников финансирования деятельности предприятия осуществляется на основании целого ряда факторов, которые в специальной литературе называются коэффициентами структуры капитала, коэффициентами финансовой автономии, покрытия, платежеспособности, самофинансирования.

Для того, чтобы отличить данные показатели от показателей ликвидности необходимо принять во внимание следующее. Ликвидность бухгалтерского баланса характеризует способность предприятия уплачивать текущие обязательства. Платежеспособность отражает способность предприятия погашать все обязательства, как текущие, так и долгосрочные.

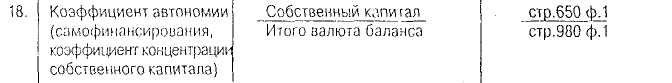

Один из наиболее важных коэффициентов структуры источников финансирования является коэффициент автономии (показатель 18).

Данный коэффициент отражает долю имущества, созданного за счет собственных средств, в общей сумме активов предприятия. Указанный показатель оценивается исходя из динамики его изменений, с учетом сравнения с теоретически рекомендуемым уровнем. Например, в банковской системе Молдовы для определения платежеспособности клиентов в настоящее время используется коэффициент автономии в размере 0,5. В данном случае половина имущества предприятия, сформированного за счет собственных средств, выступает в качестве гарантии погашения всех его обязательств перед кредиторами,

В процессе анализа структуры источников финансирования вместо показателя автономии могут быть использованы следующие коэффициенты: коэффициент привлечения заемных источников, коэффициент соотношения заемных и собственных средств, уровень общей ликвидности и уровень покрытия собственного капитала.

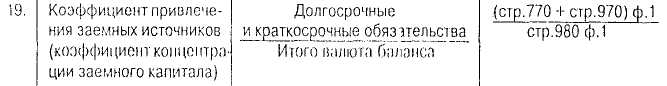

Коэффициент привлечения заемных источников (показатель 19)

характеризует структуру источников финансирования активов с точки зрения доли привлеченных средств. Данный коэффициент определяет уровень задолженности (платежеспособности) предприятия и в нормальных условиях колеблется в пределах 0 - 0,5.

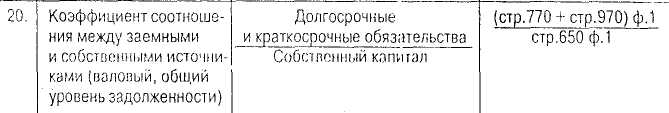

Коэффициент соотношения между заемными и собственными источниками (показатель 20) отражает величину привлеченных средств в расчете на 1 лей собственного капитала.

Данное соотношение называется также общей нормой задолженности. Чем больше величина данного коэффициента, тем более рискованным является финансовое состояние предприятия. Критическим пунктом при определении данного коэффициента является 1. Вместе с тем предприятия, оказывающие услуги, и финансовые учреждения могут осуществлять свою деятельность в условиях, когда данный коэффициент превышает I. Исходя, с одной стороны, из факта, что валюта баланса отражает общую величину источников финансирования, а с другой стороны, совпадает с общей величиной активов, уровень общей платежеспособности (показатель 21) отражает уровень покрытия привлеченных средств общими активами, находящимися в распоряжении предприятия.

![]()

Заменив в вышеуказанном соотношении привлеченные средства на стоимость собственного капитала, получаем общий уровень покрытия собственного капитала (показатель 22).

![]()

Будучи рассчитанным в процентах, данное соотношение показывает, что на первые 100% активы предприятия финансируются за счет собственных источников, а далее - за счет привлечения заемных средств. Превышение данным коэффициентом 200% свидетельствует о большой финансовой зависимости предприятия. Уровень покрытия собственного капитала часто используется при проведении факторного анализа рентабельности предприятия.

3) Коэффициент финансового риска, который определяется отношением суммы долгосрочной задолженности к собственным источникам: Кфин.р = ДО(стр.770) : СК(стр.650)

Данный коэффициент должен быть не более 30 %. В противном случае, предприятия считаются имеющими высокий показатель финансового риска. В этом случае дополнительное привлечение финансового капитала должно быть прекращено.

Необходимо отметить, что одновременное применение всех вышеперечисленных показателей при анализе структуры источников финансирования предприятия нецелесообразно. Очевидно, что при составлении анализа к финансовым отчетам достаточно определить и проанализировать один из пяти приведенных выше коэффициентов.

Анализ собственного капитала

Для большинства экономических агентов собственный капитал представляет собой источник финансирования первостепенной важности. Не случайно величина, структура и изменения собственного капитала представляют особый интерес для всех пользователей финансовых отчетов, В контексте составления анализа к финансовым отчетам целесообразно, в первую очередь, проанализировать динамику и структуру собственного капитала. На данном этапе рассматриваются в сравнении с предыдущим периодом следующие элементы собственного капитала: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.

В дальнейшем, учитывая требования законодательства применительно к минимальному размеру уставного капитала, в процессе составления анализа определяется достаточность уставного капитала. Дополнительно к этому разъясняются причины, которые привели к измению уставного капитала в отчетном периоде: увеличение или уменьшение номинальной стоимости размещенных акций (стоимости паев), размещение акций дополнительных эмиссий (увеличение количества пайщиков), выкуп акций у акционеров (паев пайщиков) с последующим их аннулированием. Величина уставного капитала, указанная в учредительных документах и финансовых отчетах, не всегда совпадает с размером средств реагьно внесенных пайщиками: (акционерами) в уставный капитал. Поэтому в анализе анализируется уровень или степень оплаты уставного капитала (показатель 23).

Расчет данного показателя особенно важен для новых предприятий, со сроком функционирования менее I года. В случае, когда данное соотношение не достигает 1, в анализе должны быть указаны учредители с наибольшей задолженностью по уплате паев (акций). На реальную величину уставного капитала, помимо уровня оплаты, влияет и уровень изъятия уставного капитала (показатель 24). Повышенный уровень данного коэффициента может создать сложности в финансировании деятельности предприятия.

Анализ акционерных обществ должна содержать сопоставление уставного капитала предприятия с размером его чистых активов (чистого имущества). В этих целях рассчитывается соотношение между чистыми активами и уставным капиталом (показатель 25). Необходимость данного сопоставления обуславливается следующим требованием законодательства об акционерных обществах: стоимость чистых активов не может быть меньше величины уставного капитала. Если данное ограничение не соблюдается (коэффициент менее 1), акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды и увеличивать уставный капитал. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала или о внесении дополнительных взносов акционеров для увеличения чистых активов предприятия, либо о ликвидации общества. В противном случае, ликвидация акционерного общества может быть осуществлена согласно решению судебных органов по заявлению любого акционера или по запросу Национальной комиссии по ценным бумагам.

В процессе анализа собственных источников финансирования целесообразно определить и коэффициент маневренности собственного капитала (показатель 26).

Данный показатель отражает долю собственных средств предприятия, не являющихся долгосрочными активами и находящихся в экономическом обороте предприятия в форме, которая позволяет более или менее свободно маневрировать собственными средствами. Другими словами, способность маневрирования показывает ту часть собственного капитала, которая используется для финансирования текущей деятельности, т.о. вложена в текущие активы. В результате, по уровню данного коэффициента определяется степень гибкости (мобильности) использования собственных средств. Необходимо отметить также отсутствие каких-либо теоретически обоснованных нормативов относительно маневренности собственного капитала. Этот коэффициент оценивается исходя из опыта данного предприятия или других предприятий того же профиля.

Анализ обязательств

В своей деятельности для обеспечения финансово-экономической непрерывности предприятие получает средства от банков, других юридических и физических лиц, что предопределяет необходимость анализа заемных источников.

При составлении анализа целесообразно выполнить, в первую очередь, структурный анализ заемных средств. В этих целях заемные источники группируются в зависимости от срока привлечения (долгосрочные и краткосрочные). На этом этапе анализа в динамике может быть рассмотрен уровень долгосрочного привлечения заемных средств (показатель 27).

Данное отношение позволяет определить долю долгосрочных займов в общей сумме обязательств предприятия. Рост в динамике данного коэффициента способствует увеличению постоянного капитала. Аналогичным образом может быть определена и доля краткосрочных займов в общей сумме обязательств.

Особое значение для финансовой стабильности предприятия имеет структура заемных источников по происхождению (банковские кредиты, другие займы, обязательства перед поставщиками, по оплате труда, расчетам с бюджетом и т.д.). С точки зрения риска попадания под внешнее влияние или риска банкротства наиболее опасными являются обязательства перед коммерческими банками и бюджетом. Поэтому в анализе с особым вниманием рассматривается, например, доля банковских кредитов в общей сумме обязательств предприятия. Для пользователей финансовых отчетов будет полезной информация о новых, заключенных в отчетном периоде с коммерческими банками контрактах кредитования, особенно в случае, когда доля кредитов растет в динамике. Фин. анализ должен содержать анализ коэффициентов уровня задолженности. Эти показатели рассчитываются на основе информации с заемных средсгвах: с одной стороны, и собственном капитале предприятия с другой. В зависимости от составных компонентов расчетной формулы может быть определен уровень долгосрочной задолженности по отношению к уставному, собственному и постоянному капиталу (показатели 28, 29 и 30).

Чем больше указанные уровни, тем выше считается потенциальный риск оказаться под внешним влиянием, которое не подконтрольно руководству фирмы или ее собственникам. В отличие от коэффициентов общей структуры источников финансирования необходимая (требуемая или оптимальная) величина уровней задолженности не может быть определена конкретно и четко. Поэтому оценка уровней задолженности осуществляется путем сравнений в динамике. В мировой практике считаются приемлемыми уровни задолженности около 30%. При превышении этого безопасного уровня дополнительное привлечение заемных средств должно быть приостановлено. В такой ситуации дополнительное финансирование предприятия возможно за счет собственных источников (эмиссии акций, дополнительных вкладов учредителей и т.п.).

В процессе подготовки анализа уровни задолженности могут быть заменены коэффициентами покрытия займов капиталом предприятия. По своему экономическому содержанию и принципам расчета эти показатели представляют собой обратную величину уровней задолженности (показатели 31,32).

Вышеуказанные показатели характеризуют способность фирмы привлечь при необходимости новые займы, обеспечивая в то же время определенный уровень гарантий для кредитов относительно возможностей возмещения заемных сумм. Аналогичным целям служат коэффициент самофинансирования постоянного капитала и уровень имущественной платежеспособности (показатели 33 и 34). Как и другие финансовые коэффициенты, они имеют аналитическое значение при сравнении в динамике и вызывают особый интерес у кредиторов.

Привлечение займов предполагает определенные затраты, связанные с обслуживанием внешних источников. В связи с этим в анализе может быть оценена стоимость заемных средств с помощью среднего уровня затрат по займам (показатель 35).

Данный коэффициент показывает, во что обходится предприятию привлечение заемных средств. Как видно из формулы,, представленной в таблице I, уровень затрат по займам определяется за определенный период времени год, квартал). Поэтому долгосрочные и краткосрочные обязательства принимаются в расчетах не на конкретную дату (конец периода), а по средней величине.

Для оценки способности фирмы возмещать затраты по займам используется показатель прикладного характера, называемый способность к покрытию процентов (показатель 36).

Рассматриваемое отношение характеризует уровень защищенности кредитов от возможной невыплаты процентов по выданным кредитам. С практической точки зрения он показывает, сколько раз в течение отчетного периода предприятие заработало средства, необходимые для выплаты процентов. Очевидно, способность к покрытию процентов должна быть больше 1. Значение коэффициента способности к покрытию процентов ниже 1 весьма опасно и отражает сложное финансовое положение, определенное получением кредитов в объеме, превышающем возможность выплаты причитающихся процентов.