- •1. Определение композиционных материалов. 7

- •2. Понятие о структуре композиционных материалов. 9

- •4. Характеристики весовой эффективности композиционных материалов. 61

- •5. Дисперсноупрочненные композиционные материалы и их классификация. 63

- •6. Волокнистые композиционные материалы и их классификация. 152

- •7. Слоистые композиционные материалы и их классификация. 257

- •8. Применение композиционных материалов в технике. 288

- •9. Список рекомендуемой литературы. 304 введение

- •1. Определение композиционных материалов.

- •2. Понятие о структуре композиционных материалов.

- •2.1. Классификация армирующих элементов - наполнителя в матрице композиционного материала.

- •2.2. Классификация композиционных материалов по структурному признаку.

- •2.3. Представление о границе раздела «матрица-наполнитель» в композиционном материале.

- •2.4. Основные типы связи по границе раздела «матрица-наполнитель» в композиционном материале.

- •3. Общие понятия о разрушении композиционных материалов.

- •3.1. Зарождение трещин с позиции теории дислокаций.

- •3.2. Классификация типов разрушения.

- •3.3. Энергетическое и силовое условие развития трещины.

- •3.4. Особенности разрушения хрупкой матрицы, расчет теоретической прочности на отрыв по Оровану.

- •3.5. Параметры трещиностойкости, описывающие стадию инициирования и развития разрушения.

- •4. Характеристики весовой эффективности композиционных материалов.

- •5. Дисперсноупрочненные композиционные материалы и их классификация.

- •5.1. Дисперсноупрочненные композиционные материалы «пластичная матрица – хрупкий наполнитель».

- •5.2. Механизм упрочнения пластичной матрицы дисперсными частицами хрупкого наполнителя.

- •5.3. Особенности технологического процесса получения дисперсноупрочненных композиционных материалов «пластичная матрица – хрупкий наполнитель».

- •5.4. Технология дисперсноупрочненного композиционного материала «пластичная алюминиевая матрица – хрупкий алюмооксидный наполнитель» ( материал сап).

- •5.5. Процесс направленной реакционной пропитки (Lanxide process) в технологии дисперсноупрочненных композиционных материалов «пластичная матрица – хрупкий наполнитель».

- •5.6. Дисперсноупрочненные композиционные материалы «хрупкая матрица – пластичный наполнитель».

- •5.7. Физические основы торможения разрушения в дисперсноупрочненных композиционных материалах «хрупкая матрица – пластичный наполнитель».

- •5.8. Особенности технологического процесса получения дисперсноупрочненных композиционных материалов «хрупкая матрица – пластичный наполнитель».

- •5.9. Дисперсноупрочненные композиционные материалы «хрупкая матрица – хрупкий наполнитель».

- •5.10. Механизм трансформационного упрочнения в дисперсноупрочненных композиционных материалах «хрупкая матрица – хрупкий напонитель».

- •5.11. Особенности технологического процесса получения дисперсноупрочненных композиционных материалов «хрупкая матрица – хрупкий наполнитель».

- •6. Волокнистые композиционные материалы и их классификация.

- •6.1. Расчетное обоснование эффективного армирования матрицы волокнами.

- •6.2. Физические основы торможения разрушения в волокнистых композиционных материалах.

- •6.3. Методы получения нитевидных кристаллов и непрерывных волокон – армирующих элементов в композиционном материале.

- •6.4. Особенности технологического процесса получения композиционных материалов «нитевидные кристаллы – матрица».

- •6.5. Особенности технологического процесса получения композиционных материалов «дискретные волокна – матрица» и «непрерывные волокна – матрица».

- •6.6. Процесс направленной кристаллизации эвтектических расплавов в технологии волокнистых композиционных материалов.

- •7. Слоистые композиционные материалы и их классификация.

- •7.1. Физические основы торможения разрушения в слоистых композиционных материалах.

- •7.2. Особенности технологического процесса получения слоистых композиционных материалов.

- •8. Применение композиционных материалов в технике.

- •9. Список рекомендуемой литературы.

3. Общие понятия о разрушении композиционных материалов.

Для КМ конструкционного назначения определяющим свойством является повышенное сопротивление разрушению. Условно процесс разрушения подразделяют на две стадии: зарождения (инициирования) и развития трещины. Рассмотрим последовательно обе стадии.

3.1. Зарождение трещин с позиции теории дислокаций.

Зарождение трещин в материалах с кристаллической структурой носит дислокационный характер и предполагает развитие пластической деформации. Рассмотрим некоторые положения теории дислокаций. Что такое дислокация? Это линейный дефект (искажение) кристаллической решетки. Его протяженность значительно превосходит размер атомов в решетке. По характеру искажений дислокации делятся в чистом виде на краевые (линейные) и винтовые. В реальных кристаллических телах это, чаще всего, сочетание краевых и винтовых дислокаций.

Краевая дислокация. Ее признаком является наличие в одной части кристалла лишней (оборванной) атомной плоскости, так называемой полуплоскости или экстраплоскости (GF), не имеющей продолжения в другой части кристалла (рис.3.1). Она образуется под воздействием сдвиговой нагрузки Р, вызывающей разрыв некоторых атомных плоскостей (плоскость GF сместилась в направлении приложения силы Р, вдоль плоскости скольжения mn, и осталась недостроенной, а нижняя ее часть сомкнулась с соседней плоскостью, лежащей в верхней части кристалла). Краевую дислокацию обозначают знаком - . Атомы над краем экстраплоскости испытывают сжимающие напряжения, а расположенные под ней – растягивающие. Линия дислокации пер-

Рис. 3.1. Схематическое представление краевой дислокации.

– краевая дислокация,

GF – экстраплоскость,

mn – плоскость скольжения,

Я – ядро дислокации,

Х – линия дислокации,

+ - растягивающие напряжения р,

– - сжимающие напряжения сж.

Рис. 3.2. Схематическое представление винтовой дислокации.

Я – ядро дислокации,

ВС – линия дислокации,

АЕ – атомная ступенька.

пендикулярна направлению силы Р, она проходит через точку F перпендикулярно плоскости рисунка (отмечена знаком - х). Отметим, что линия дислокации имеет выход на поверхность кристалла. Максимальные искажения и напряжения в решетке концентрируются вдоль края экстраплоскости, эта зона максимальных напряжений называется ядром дислокации.

Винтовая дислокация. Ее признаком является превращение параллельных атомных плоскостей в единую атомную плоскость в виде геликоидальной поверхности и наличие на поверхности кристалла дислокационной атомной ступеньки (АЕ) (рис.3.2). Винтовая дислокация образуется при одновременном воздействии скручивающих и сдвиговых напряжений. Последние возникают от действующей нагрузки Р. Максимальные напряжения концентрируются в области у основания ступеньки. Ядро дислокации на рисунке обозначено пунктирной линией. Линия дислокации (ВС) параллельна направлению действия силы Р.

Как возникают дислокации? Энергия активации процесса образования дислокаций не может быть обеспечена только энергией теплового колебания атомов даже при температуре, близкой к температуре плавления материала. Обычным источником дислокаций являются напряжения, возникающие при термообработке. Это термические напряжения, воздействующие в результате неравномерности температурного поля в изделии при нагреве и охлаждении, а также вследствие анизотропии теплового расширения кристаллов. Кроме того, дислокации образуются под воздействием внешних механических нагрузок, вызывающих деформации сдвига, среза, изгиба.

Вектор Бюргерса. Это качественная и количественная характеристика дислокации. Рассмотрим идеальную кристаллическую решетку (рис.3.3 а). Из узла А отсчитаем вниз несколько межатомных расстояний (несколько трансляций) до узла В, а затем такое же количество трансляций из узла В до узла С, из узла С до узла Д и из узла Д до узла А. В решетке идеального кристалла контур АВСДА, называемый контуром Бюргерса, будет замкнутым. В дефектном кристалле, содержащем краевую дислокацию, данный контур будет незамкнутым, наблюдается разрыв между узлами А и Е. Тогда вектор в, необходимый для замыкания контура Бюргерса, называется вектором Бюргерса. (рис.3.3 б). Вектор Бюргерса – это величина, кратная параметру решетки. Для краевой дислокации вектор Бюргерса перпендикулярен линии дислокации. А в случае винтовой дислокации он ей параллелен, при этом величина вектора Бюргерса равна атомной ступеньке АЕ. Для смешанной дислокации, имеющей как краевую, так и винтовую составляющие, вектор Бюргерса направлен под некоторым углом к линии дислокации, не равным 90. И, наконец, отметим, что вектор Бюргерса характеризует мощность дислокации, то есть степень искажения решетки. Считается, что энергия дислокации пропорциональна квадрату вектора Бюргерса Е ( в)2.

Плотность дислокаций. Количество дислокаций можно подсчитать и оценить степень дефектности кристалла. Для этого определяют плотность дислокаций (ПД). ПД – это число линий дислокаций, пересекающих единицу площади (см2) некой части поверхности кристалла. ПД подсчитывается по количеству ямок травления, образующихся в точках выхода линий дислокаций на поверхность кристалла при ее обработке травителем (химическим реагентом). Для определения ПД травитель (например, раствор кислоты) наносят на поверхность кристаллического тела, в результа-

Рис. 3.3. Представление о векторе Бюргерса дислокации.

а – ABCDA – контур Бюргерса в идеальной кристаллической решетке,

б – АЕ - вектор Бюргерса в кристаллической решетке с краевой дислокацией.

2

1

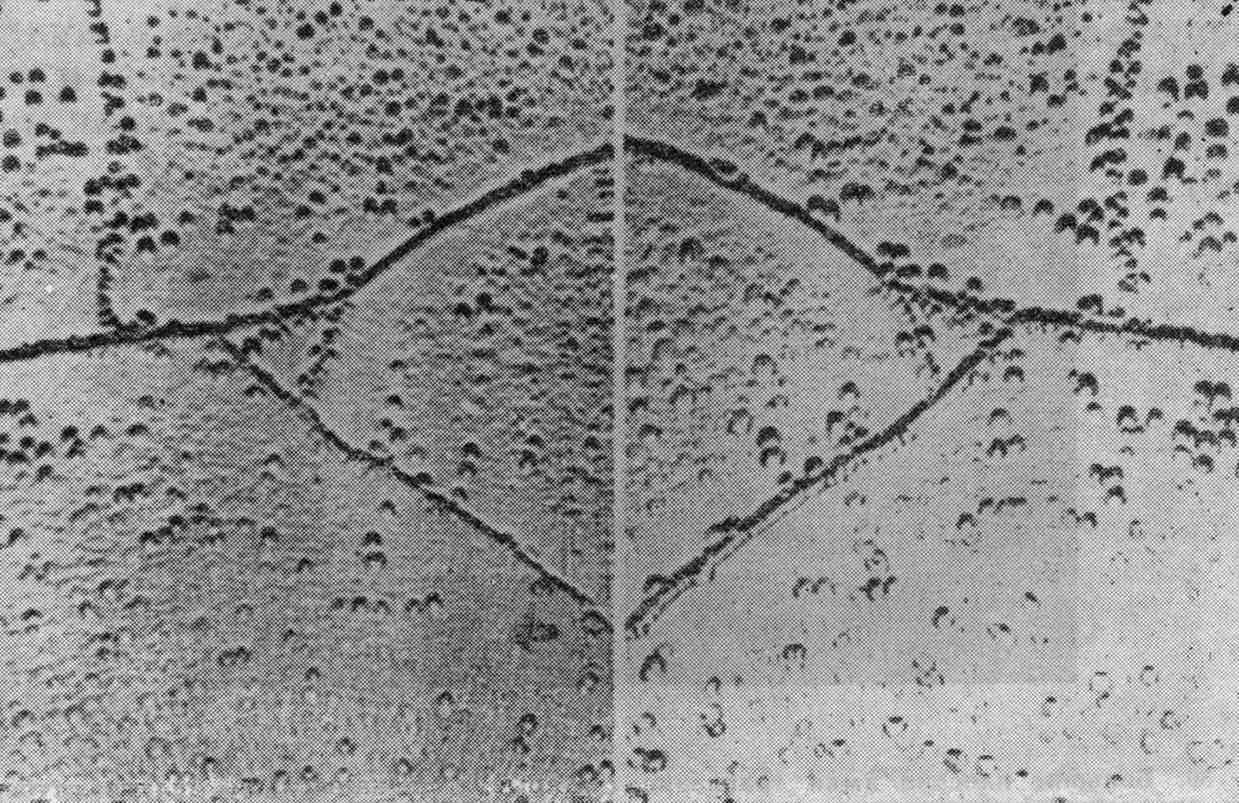

Рис. 3.4. Вид поверхности кристаллического тела после обработки химическим реагентом – травителем.

1 – поверхность кристаллического тела, 2 – ямки химического травления. Р.Б. Хейман. Растворение кристаллов.

те чего начинается химическое взаимодействие между травителем и кристаллическим телом. При этом химическая реакция преимущественно идет на поверхности тела в областях выхода линий дислокаций вследствие повышенной поверхностной энергии в этих областях (системе выгодно понизить поверхностную энергию за счет удаления вещества из дефектных, напряженных областей). Если через заданное время травитель удалить с поверхности кристаллического тела, то в местах выхода линий дислокаций можно увидеть характерные углубления, называемые ямками химического травления (или просто ямками травления) (рис.3.4). Например, для травления кристаллического тела из диоксида кремния (кварцевая керамика) можно применить плавиковую кислоту, а для травления железа – азотную кислоту:

SiO2 + HF SiF4 + H2O

Fe + HNO3 Fe (NO3)3 + H2

Для совершенных кристаллов величина ПД составляет 102 – 103 (см-2), а для сильнодеформируемых, дефектных кристаллов – 1011 – 1012 (см-2).

Свойства дислокаций. Для начала отметим, что дислокациям условно приписывается определенный знак: (+) или (-) (рис.3.5). Если экстраплоскости дислокаций лежат выше плоскости скольжения (mn), то это положительные дислокации, а если ниже плоскости скольжения, то это отрицательные дислокации. Винтовые дислокации разделяют на правовращающиеся – (+) и левовращающиеся – (-). Дислокации взаимодействуют друг с другом. Вокруг каждой дислокации есть поле упругой деформации, перекрывающееся с полями деформаций соседних дислокаций. Это взаимодействие может осуществляться на расстояниях. Дислокации одинакового знака отталкиваются, а противоположных знаков при-

Рис. 3.5. Схематическое представление дислокаций различных знаков.

mn – плоскость скольжения,

1 – экстраплоскости дислокаций.

б

а

Рис. 3.6. Схематическое изображение перемещения дислокаций.

а – по механизму скольжения,

б – по механизму переползания.

mn – плоскость скольжения,

– атомы в узлах кристаллической решетки,

– вакансии.

тягиваются. Притяжение дислокаций может привести к их аннигиляции, то есть к взаимному уничтожению. В этом случае экстраплоскости выстраиваются друг над другом, образуя нормальную атомную плоскость.

Важнейшие свойства дислокаций – их способность к движению и размножению в процессе движения под воздействием внешних напряжений.

Перемещение дислокаций реализуется посредством двух основных механизмов – скольжением (консервативное движение) и переползанием (неконсервативное движение).

Перемещение дислокаций скольжением. Энергия активации процесса скольжения дислокации очень невелика, для этого требуется напряжение 1 Н/см2. При движении скольжением линия дислокации под воздействием нагрузки Р перемещается в своей плоскости скольжения mn параллельно вектору Бюргерса (рис.3.6 а). Она перемещается из точки F в точку F//. Это происходит следующим образом: атомная плоскость G/F/H разрывается в плоскости скольжения mn с образованием новой экстраплоскости G/F// (обозначена пунктирной линией), а старая экстраплоскость GF воссоединяется с плоскостью F/H, лежащей в нижней части кристалла, с образованием полноценной атомной плоскости GH (также обозначена пунктирной линией). В итоге, линия дислокации проходит через точку F// перпендикулярно плоскости рисунка. Перемещение дислокаций скольжением – бездиффузионный тип движения, не сопровождающийся переносом материальных частиц.

Перемещение дислокаций переползанием. При движении переползанием линия дислокации перемещается перпендикулярно плоскости скольжения mn и переходит из одной плоскости скольжения в другую (из плоскости mn в плоскость m/n/, из mn в m//n//, из m//n// в m///n///) (рис.3.6 б). Это диффузионный процесс, он связан с массопереносом вещества и возможен только при высоких температурах (0,5 – 0,9 от температуры плавления материала). Этот процесс сопровождается образованием или исчезновением вакансий. Например, в результате диффузии атом покинул узел F и занял вакантный узел (вакансию) M. Это соответствует укорочению экстраплоскости GF на одно межатомное расстояние. В новой экстраплоскости GF/ линия дислокации будет проходить через точку F/ перпендикулярно плоскости рисунка. Она переместилась из плоскости скольжения mn в m/n/. Другой случай: в результате диффузии атом покинул узел N, создав вакансию, и достроил экстраплоскость GF, удлиннив ее на одно межатомное расстояние. Линия дислокации в новой образовавшейся экстраплоскости GF// будет проходить через точку F// перпендикулярно плоскости рисунка. Она переместилась из плоскости скольжения mn в m//n//. Возможно, например, удлиннение экстраплоскости GF на два межатомных расстояния. В этом случае атомы одновременно покинули узлы N и L, создали вакансии, удлиннив экстраплоскость GF, образовали новые узлы в точках F// и F///. Теперь линия дислокации будет проходить через точку F/// перпендикулярно плоскости рисунка.

Отметим, что винтовые дислокации могут передвигаться скольжением в направлении перпендикулярном линии дислокации, но не могут двигаться за счет диффузии атомов.

Размножение дислокаций по механизму Франка – Рида. В соответствии с этим механизмом линия дислокации закреплена на своих концах: примесями, точками пересечения с поверхностью кристалла или с другими дислокациями. Под воздействием внешней нагрузки линия дислокации, закрепленная в двух точках, начинает прогибаться и удлиняться с образованием петли, а ее концы вращаются вокруг точек закрепления. При напряжении, превышающем некоторое критическое значение, петля отрывается, образуя новую дислокацию. Причем, породившая ее старая дислокация сохраняется. Теоретически, этот процесс может повторяться бесконечно.

Условие зарождения трещины с позиций теории дислокаций. Для зарождения трещины необходимо наличие компактных групп дислокаций, взаимодействие которых приводит к образованию микрощели атомного масштаба – зародыша трещины. Зародышевые микротрещины могут образовываться за счет объединения дислокаций вблизи каких-либо барьеров: включений, границ зерен, у вершины дислокационного скопления, в пересекающихся плоскостях скольжения (рис.3.7 а-в). Согласно расчету для зарождения микротрещины необходимо возникновение скопления из 102-103 дислокаций, образующегося у барьера в результате воздействия локальных касательных напряжений - 0 0,7G, где G – модуль сдвига. Дислокации в непосредственной близости от барьера (в плоском скоплении) под действием сжимающих напряжений могут оказаться настолько тесно прижатыми друг к другу, что их экстраплоскости сливаются, а под ними образуется зародышевая микротрещина (рис.3.7 в).