- •«Клеточный иммунный ответ».

- •Сожержание

- •Введение.

- •Основные реакции клеточного иммунитета. Реакции цитотоксических t-лимфоцитов

- •Механизмы цитолитического действия цитотоксических т-клеток

- •Реакции гиперчувствительности замедленного типа

- •Реакции трансплантат против хозяина (ртпх)

- •Реакции отторжения трансплантата

- •Генерация эффекторных т-клеток. Общая характеристика.

- •Антигенпрезентирующие клетки в активации наивных t-клеток

- •Антигенпрезентирующие клетки (апк) в инициации иммунитета.

- •Интерлейкин-2: участие в процессе созревания т-клеток.

- •Наивные cd8 т-клетки: способы активации.

- •Наивные cd4 т-клетки: дифференцировка в th1 и th2

- •Эффекторное действие зрелых т-клеток.

- •Активность cd8 т-клеток: общая характеристика.

- •Активность cd4 т-клеток воспаления

- •Заключение.

Генерация эффекторных т-клеток. Общая характеристика.

Первичное распознавание чужеродного антигена осуществляется функционально неподготовленными наивными Т-клетками , хотя внутритимусная дифференцировка уже определила основные свойства этих клеток, что отражается в их делении на субпопуляции.

Созревание наивных Т-клеток в зрелые функционально активные (армированные) Т-клетки происходит в лимфоидной ткани . Место проникновения патогена (в более широком смысле - антигена) в организм, как правило, удалено от лимфоидных образований. С током лимфы антиген попадает в ближайшие лимфатические узлы . Если антиген оказывается в кровотоке, то он оседает в селезенке . Локализация антигена на слизистых приводит к его миграции в лимфоидную ткань, ассоциированную с этими слизистыми покровами: в пейеровы бляшки , миндалины .

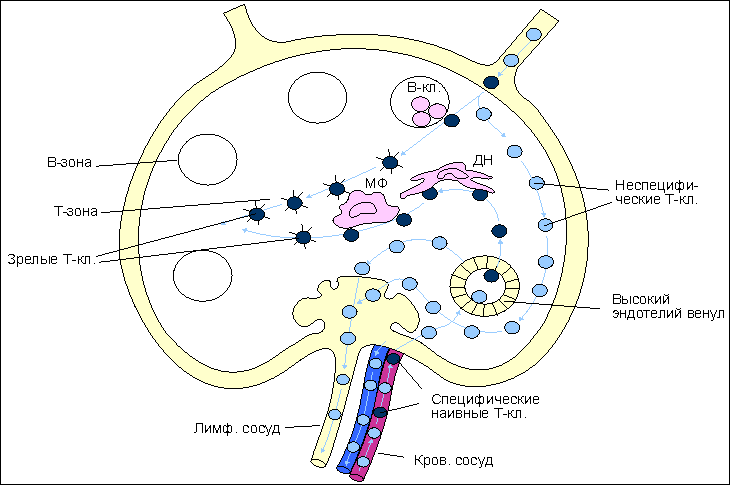

В периферической лимфоидной ткани имеются три типа специализированных клеток, которые способны усваивать антиген и представлять его в иммуногенной форме на своей поверхности для распознавания Т-клетками. Это - макрофаги , дендритные клетки и В-клетки ( табл. 1 и рис. 7 ). Все они получили общее название антигенпрезентирующих клеток (АПК) . Макрофаги не имеют гистологически определенного места локализации и широко представлены по всей лимфоидной ткани. Дендритные клетки связаны с Т-зоной лимфатических узлов. В-клетки концентрируются в фолликулах. Функция этих типов клеток - представление антигенных пептидов в комплексе с молекулами MHC класса I или II, т.е. придание проникшему антигену иммуногенных свойств.

Рис. 7.

Рециркуляция Т-клеток после проникновения антигена в лимфоидную ткань.

На рисунке представлена схема лимфатического узла с направлениями движения Т-клеток по органу. Антиген с током лимфы от места проникновения в организм заносится в лимфатический узел. Антигенпрезентирующие клетки (макрофаги - МФ, дендритные клетки - ДК, В-клетки - В-кл.) захватывают, перерабатывают и представляют антигенные пептиды в комплексе с молекулами I или II классов МНС на своей поверхности. Эти события активируют процесс рециркуляции клеток. Рециркулирующие наивные Т-клетки, среди которых имеются и специфичные к комплексу лимфоциты (черные кружки) попадают в лимфатический узел либо по афферентным лимфатическим сосудам, либо по кровеносным сосудам. В тех случаях, когда антиген поступает в орган с кровотоком, ему приходится преодолевать высокий эндотелий венул. Оказавшись в паренхиме органа, наивные антигенспецифические Т-клетки после распознавания имуногена на одной из антигенпрезентирующих клеток остаются в органе с тем, чтобы пройти дополнительную дифференцировку до функционально зрелых, армированных CD8 и CD4 Т-клеток. Антигеннеспецифические клетки, оказавшись невотребованными, покидают орган по эфферентному лимфатическому сосуду и вступают, таким образом, в новый цикл рециркуляции.

Оказавшийся в лимфоидной ткани антиген провоцирует усиление рециркуляции лимфоцитов . Наивные Т-клетки попадают в лимфатические узлы в так называемую Т-зону через высокий эндотелий венул. Генерация зрелых (армированных) эффекторов Т-клеточного иммунного ответа начинается с распознавания антигенного пептида, комплексированного с молекулами I или II классов МНС, на поверхности макрофагов и дедритных клеток.

Сам факт распознавания комплекса является обязательным, но недостаточным условием для инициации развития наивных Т-клеток в зрелые эффекторы. Необходимо предупреждающее включение кофакторов, которые способствуют взаимодействию антигенраспознающего рецептора Т-клеток с антигенным комплексом. Именно антигенпрезентирующие клетки обеспечивают такое двойное взаимодействие.

Активация наивных Т-клеток при первичной встрече с антигеном получила название " примирование ". Это определение введено с тем, чтобы отличить первичное взаимодействие с антигеном от взаимодействия зрелых эффекторов с тем же антигеном, когда собственно и проявляется функциональное предназначение различных субпопуляций Т-клеток.

В ряде случаев, в частности при формировании специфической цитотоксической реакции, презентирующая антиген клетка может выступать и как объект распознавания, и как объект цитолитического действия CD8 T-клеток после их созревания. Среди наивных Т-лимфоцитов, проникающих в лимфоидную ткань и временно локализующихся в Т-зонах, только один из 105 оказывается способным к специфическому взаимодействию. Остальные постепенно перемещаются в медуллярную зону и через эфферентный лимфатический сосуд покидают орган, чтобы вновь оказаться в кровотоке и быть занесенным в другие лимфоидные образования организма.