- •Физиология крови

- •1. Основные функции крови

- •2. Физико-химические свойства крови:

- •3. Состав плазмы крови

- •4. Эритроциты, их функции и строение

- •5. Гемолиз, его виды

- •Гемоглобин и его производные

- •7. Скорость оседания эритроцитов

- •8. Значение и виды лейкоцитов, их функции

- •Система гемостаза

- •Сосудисто - тромбоцитарный гемостаз

- •2. Процесс свертывания крови

- •2.1 Плазменные и клеточные факторы свертывания крови

- •2.2 Механизм свертывания крови

- •2.3 Естественные антикоагулянты

- •3. Фибринолиз

- •4. Регуляция свертывания крови и фибринолиза

- •Физиология дыхания

- •1. Сущность процесса дыхания

- •2. Внешнее дыхание

- •Частота дыхательных движений у животных в 1 мин

- •3. Перенос газов кровью

- •Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при барометрическом давлении 760 мм рт.Ст.

- •4. Регуляция дыхания

- •5. Особенности дыхания у птиц

- •Физиология пищеварения

- •1. Сущность пищеварения

- •2. Пищеварение в ротовой полости

- •3. Состав и свойства желудочного сока. Регуляция отделения желудочного сока

- •4. Особенности желудочного пищеварения у свиней

- •5. Особенности желудочного пищеварения у лошадей

- •6. Пищеварение у взрослых жвачных животных

- •7. Желудочное пищеварение у молодняка жвачных

- •8. Пищеварение в тонком отделе кишечника. Роль поджелудочной железы в пищеварении

- •9. Роль печени в процессе пищеварения

- •10. Состав и свойства кишечного сока

- •11. Пристеночное пищеварение и его связь с полостным

- •12. Всасывание

- •13. Пищеварение в толстом отделе кишечника

- •14. Пищеварение у птиц

- •Физиология обмена веществ

- •1. Обмен веществ и энергии как основная функция организма

- •2. Белковый обмен

- •3. Обмен углеводов

- •4. Обмен липидов

- •5. Методы изучения обмена веществ

- •6. Роль воды и минеральных веществ в организме

- •Роль витаминов в обмене веществ и энергии

- •Общая характеристика

- •Роль и значение жирорастворимых витаминов

- •3. Роль и значение водорастворимых витаминов

- •Обмен энергии. Терморегуляция

- •Роль обмена веществ в обеспечении энергетических потребностей организма

- •2. Способы оценки энергетических затрат организма

- •3. Основной обмен

- •4. Терморегуляция. Теплопродукция, теплоотдача

- •Физиология желез внутренней секреции

- •1. Характеристика желез внутренней секреции

- •Различия между нервной и эндокринной регуляции

- •2. Гипоталамо-гипофизарная система

- •Нейрогормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •3. Щитовидная и околощитовидная (паращитовидная) железы

- •4. Эндокринная функция поджелудочной железы

- •5. Надпочечники

- •6. Эндокринная функция половых желез

- •7. Эпифиз. Вилочковая железа (тимус)

- •8. Тканевые гормоны

- •Физиология выделительных процессов

- •1. Нефрон как функциональная единица почки

- •2. Кровообращение почек

- •3. Механизм мочеобразования

- •4. Регуляция процессов образования мочи

- •Гормональная регуляция функции почек

- •5. Механизмы выведения мочи

- •Объем мочи, выделяемый животными за сутки

- •Физиология лактации

- •1. Молоко, его значение для вскармливания потомства и питания человека

- •2. Физиологическая роль молозива

- •3. Емкостная система вымени

- •4. Рефлекс молокоотдачи

- •Физиология высшей нервной деятельности

- •1. Безусловные и условные рефлексы

- •Сопоставление безусловных и условных рефлексов

- •2. Торможение условных рефлексов

- •3. Динамический стереотип

- •4. Физиология сна

- •5. Память

- •6. Две сигнальные системы действительности

- •7. Типы высшей нервной деятельности

- •Физиология сенсорных систем

- •1. Понятия о сенсорных системах и анализаторах. Анализатор по и.П. Павлову

- •2. Общие свойства анализаторов:

- •Основные отделы анализаторов

- •4. Кожный анализатор

- •5. Вкусовой анализатор

- •6. Обонятельный анализатор

- •7. Зрительный анализатор

- •8. Слуховой анализатор

- •9. Анализатор равновесия тела

- •10. Внутренние анализаторы

- •11. Двигательный анализатор

- •Этология

- •Понятие об этологии

- •2. Формы поведения

- •3. Поведенческие реакции

- •4. Факторы, влияющие на поведение

- •Работа 2. Получение плазмы, сыворотки, фибрина и дифибринированной крови

- •Работа 2. Определения вязкости крови

- •(Устойчивость эритроцитов)

- •Работа I. Скорость оседания эритроцитов

- •1.Определение по методу Сали.

- •2.Определение с помощью эритрогемометра.

- •Занятие 4. Определение количества белка в сыворотке крови рефрактометрически. Получение кристаллогемина. Определение коэффициента ретракции кровяного сгустка

- •Работа 2. Получение кристаллов гемина

- •Работа 3. Определение коэффициента ретракции кровяного сгустка

- •См. Занятие 22 работа 2.2.

- •Работа 2. Определение количества эритроцитов эритрогемометром

- •Работа 1. Подсчёт количества лейкоцитов

- •Работа 1 . Выведение лейкоцитарной формулы

- •Работа № 4. Определение щелочности слюны

- •Работа № 1. Действие желудочного сока на белок

- •Работа №3. Определение реакции мочи

- •Работа №4. Патологические составные части мочи

- •Работа №5. Определение свертываемости молока

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы к экзамену для студентов - заочников факультета ветеринарной медицины

- •Список рекомендуемой литературы по курсу: «Физиология сельскохозяйственных животных»

- •I. Основная литература:

- •II. Дополнительная литература (по разделам)

- •2. Физиология крови и кровообращения

Работа 2. Получение плазмы, сыворотки, фибрина и дифибринированной крови

КРОВЬ - жидкая соединительная ткань, которая состоит из жидкой части - плазмы и находящихся в ней во взвешенном состоянии, форменных элементов - эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Получение плазмы

Для получения плазмы кровь необходимо предохранить от свёртывания добавлением антикоагуляторов – веществ, препятствующих свертыванию крови (гепарин, лимонно - кислый натрий).

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ КРОВЬ - кровь, предохраненная от свертывания. В пробирку или стеклянный цилиндр с антикоагулятором выпустить по 10 мл крови из яремной вены животного. Закрыв сосуд пальцем или пробкой, несколько раз перевернуть его для перемешивания крови.

1 способ. Цилиндр поставить в термостат кровь лошади - на 1 час, крупного рогатого скота - на 24…48 часов.

2 способ. Пробирку с взятой кровью поставить в центрифугу. Центрифугировать при 3000 об/мин в течение 20…30 минут.

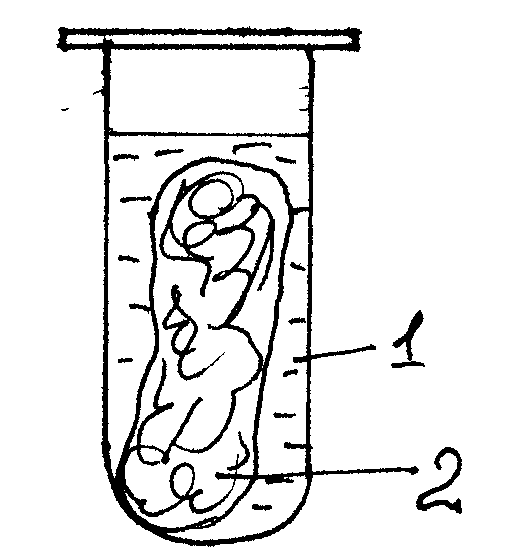

Убедиться, что при стоянии или центрифугировании кровь расслаивается на плазму и форменные элементы (рис. 3).

Рис. 3. Состав стабилизированной крови.

1 – плазма; 2 – слой лейкоцитов; 3 - слой эритроцитов.

Получение сыворотки

Если выпущенную в сосуд кровь не стабилизировать антикоагулятором, происходит ее свертывание и образуется сгусток, содержащий форменные элементы и выпавший в осадок белок фибриноген.

Сгусток постепенно уплотняется, стягивается и от него отделяется прозрачная желтоватого цвета жидкость – сыворотка (происходит процесс ретракции) (рис. 4).

Рис. 4. Ретракция кровяного сгустка.

1 - сыворотка крови; 2- сгусток крови.

СЫВОРОТКА - представляет собой плазму, лишенную белка фибриногена и других веществ, участвующих в свертывании крови.

1 способ. В пробирку или цилиндр без антикоагулятора выпустить 10 мл крови животного и поставить ее в термостат при 38°С на несколько часов. Образование кровяного сгустка и частичная ретракция, т.е. его стягивание и самопроизвольное отделение сыворотки наступает у лошадей через 1…3часа, а полное отделение сгустка через 12…18 часов. У крупного рогатого скота ретракция протекает значительно медленнее. Из пробирки, с полной ретракцией сгустка, слить или отсосать сыворотку и сравнить ее с плазмой. Сыворотка имеет желтовато-соломенный цвет и более прозрачна, чем плазма.

2 способ получения сыворотки. При выделении из крови фибриногена механическим путем, получают кровь, которая содержит все составные части, кроме белка фибриногена - ДЕФИБРИНИРОВАННУЮ КРОВЬ, т. е. эта кровь, теряет способность к свертыванию. Состав дефибринированной крови (рис.5).

Рис. 5. Состав дефибринированной крови.

1 - сыворотка; 2- слой лейкоцитов; 3- слой эритроцитов.

Получение дефибринированной крови

Дефибринированную кровь разлить в центрифужные пробирки и центрифугировать при 3000 об/мин в течение 10…15 минут. Форменные элементы оседают на дно. Сверху окажется сыворотка. Иногда она приобретает красноватый оттенок, вследствие разрушений эритроцитов из дефибринированной крови.

Получение фибрина

Положить в стеклянную колбочку 10…12 стеклянных бусинок и выпустить в нее из сосуда животного 20…30 мл крови. Взбалтывать кровь вращательными движениями в течение 10…15 минут. Фибриноген, выпадающий в осадок в виде волокнистых нитей фибрина, оседает на шариках. Затем профильтровать содержимое колбы через 2 слоя марли. Фильтрат представляет собой дефибринированную кровь, а осевшие на шариках "метелки" - нити фибрина - отмыть от форменных элементов водой. Фибрин имеет вид белого волокнистого вещества.

Работа 3. Определение скорости свёртывания крови

при разных температурных условиях

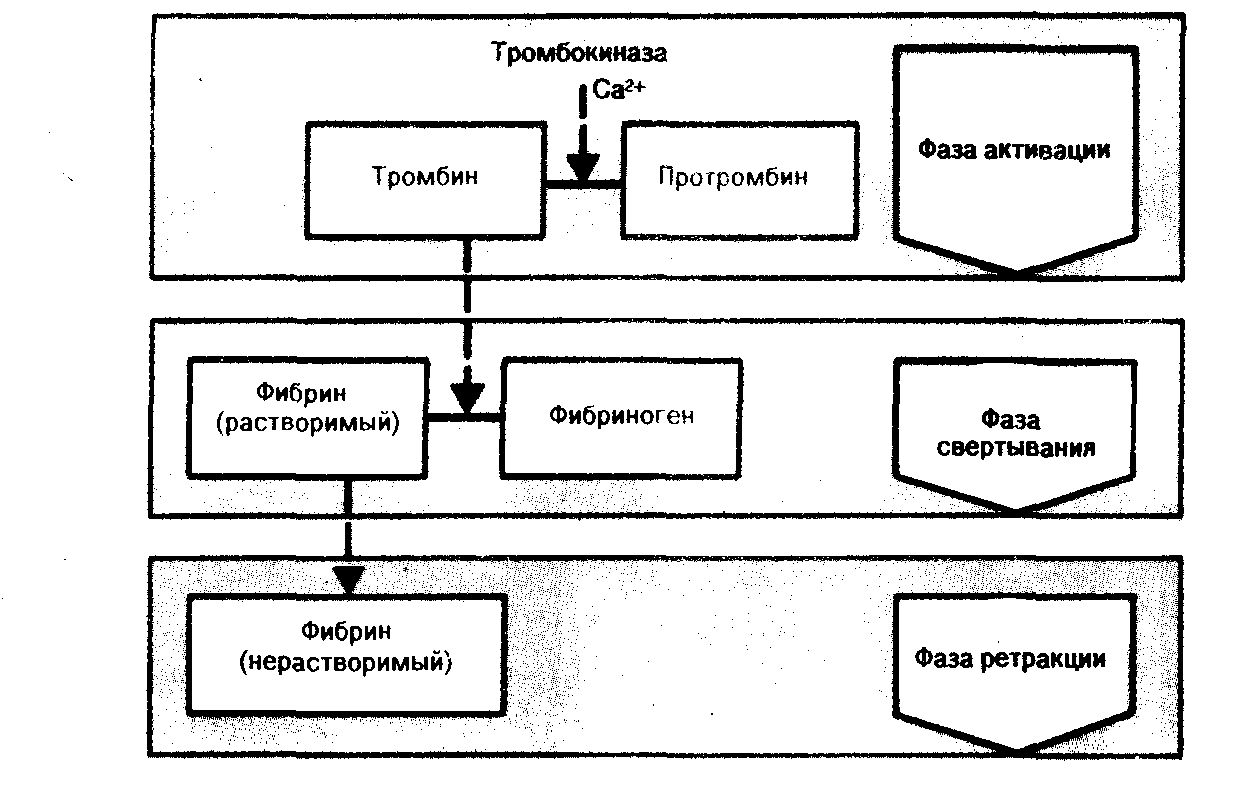

СВЕРТЫВАНИЕ крови - сложный биологический процесс, протекающий при участии солей кальция, витамина К, ферментов тромбопластина, промбина и других компонентов плазмы (рис. 6).

Нанести по одной капле крови, вытекающей из надрезанного уха животного, на три предметных стекла. Одно стекло поместить в термостат при +40оС, другое стекло положить на стол (при комнатной температуре), третье - на снег.

Через каждую минуту наклонять стекла с кровью и повторять до тех пор, пока кровь не свернется. Определить скорость свертывания крови у различных животных.

Данные записать в тетрадь, проанализировать.

ВОПРОСЫ:

1. Где, у животных, берут большое и малое количество крови для анализа.

2. Что такое плазма и как ее получить?

3. Дайте понятие сыворотке, какие есть способы ее получения.

4. Что такое дефибринированная кровь и каков ее состав?

5. В чем заключается механизм свертывания крови, и, какие факторы влияют на него?

Рис. 6. Классическая схема свертывания крови Шмидта - Моравица.

ЗАНЯТИЕ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО СООТНОШЕНИЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛАЗМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ КРОВИ. ГЕМОЛИЗ. ОСМОТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ (УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ)

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Определить соотношение форменных элементов и плазмы в крови животных, вязкость крови, проследить за явлением гемолиза эритроцитов под влиянием повреждающих факторов с разным механизмом действия, определить осмотическую устойчивость эритроцитов разных видов животных.

Работа 1. Определение объёмного соотношения форменных

элементов и плазмы (показатель гематокрита)

Форменные элементы – 35…45%., плазма составляет 60…65% общего объема крови. Это соотношение изменяется в зависимости от вида, возраста, породы животных, функционального состояния, а также при некоторых заболеваниях.

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕМАТОКРИТА – показывает общий объем форменных элементов в 100 объемах крови. Показатель гематокрита используется при вычислении ряда других важных характеристик крови (среднего объема эритроцитов, среднеклеточной концентрации гемоглобина и пр.).

Набрать через узкий конец капиллярной трубочки гематокрита стабилизированную кровь животного. Трубки затянуть резинками и поставить в центрифугу. Центрифугировать 8…10 мин при 3000 об/мин. Извлечь капилляры. Форменные элементы располагаются в одной стороне капилляра, а плазма в другой. По показателям капилляров взять среднее из двух, определить относительный объем форменных элементов и плазмы, выразив их в процентах.