- •1. Классификация переломов. Клинические и рентгенологические признаки. Лечение на догоспитальном этапе. Правила наложения транспортных шин. Классификация переломов.

- •Клинические и рентгенологические признаки переломов.

- •Лечение переломов на догоспитальном этапе.

- •Правила наложения транспортных шин.

- •2. Особенности переломов у детей и лиц пожилого возраста. Особенности переломов у детей.

- •Особенности переломов у лиц пожилого возраста.

- •3. Ранние местные осложнения повреждений (повреждения сосудов, нервов, острый футлярный синдром, фликтены и др.)

- •4. Правила транспортной иммобилизации при переломах конечностей, позвоночника и таза. Правила транспортной иммобилизации при переломах конечностей

- •Правила транспортной иммобилизации при переломах позвоночника

- •Правила транспортной иммобилизации при переломах таза

- •5. Замедленная консолидация и несращения переломов. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •6. Ложные суставы. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •7. Наиболее частые ошибки в лечении переломов и вывихов.

- •8. Принципы и методы лечения ортопедотравматологических больных.

- •1. Оказание помощи в экстренном порядке.

- •9. Фиксационный метод лечения переломов. Сущность. Показания. Методы. Осложнения.

- •11. Экстензионный метод лечения переломов. Сущность. Показания. Способы. Осложнения.

- •12. Оперативный и компрессионно-дистракционный методы лечения переломов. Показания. Противопоказания. Достоинства. Осложнения.

- •13. Переломы ключицы. Механизм травмы. Механогенез смещения отломков. Клиника. Лечение.

- •14. Вывихи ключицы. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Лечение.

- •15. Окончатые переломы ребер. Клиника, осложнения, диагностика, лечение. Первая врачебная помощь.

- •16. Вывихи плеча. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Способы вправления. Повреждения вращательной манжеты плеча. Механизм травмы. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Лечение. Существует несколько методов устранения переднего вывиха плеча. Любая репозиция должна выполняться под наркозом.

- •17. Переломы хирургической шейки плеча. Классификация. Механизм травмы. Механогенез смещения отломков. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •18. Переломы диафиза плеча. Классификация. Механизм травмы. Механогенез смещения отломков. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •19. Чрезмыщелковые переломы плеча. Классификация. Клинико-рентгенологическая характеристика различных видов. Лечение. Осложнения.

- •20. Вывихи предплечья. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Лечение.

- •21. Переломы шейки и головки лучевой кости, локтевого отростка. Механизм травмы. Клиника. Лечение.

- •22. Переломы диафиза костей предплечья. Классификация. Механогенез смещения отломков в зависимости от уровня перелома. Лечение.

- •23. Переломовывихи костей предплечья. Классификация. Клинико-рентгенологическая характеристика различных видов. Лечение.

- •24. Переломы луча в типичном месте. Классификация. Механизм травмы. Виды смещения отломков. Клиника. Лечение.

- •25. Переломы ладьевидной кости кисти. Механизм травмы. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •26. Переломы пястных костей и фаланг пальцев. Механизм травмы. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •32. Осложненные переломы костей таза (с повреждением тазовых органов). Клиника. Лечение.

- •33. Вывих бедра. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Способы вправления. Лечение.

- •34. Медиальные переломы проксимальной части бедра. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Лечение.

- •35. Латеральные переломы проксимальной части бедра. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Лечение.

- •36. Переломы диафиза бедра. Классификация. Механизм травмы. Механогенез смещения отломков. Клиника. Лечение.

- •37. Переломы мыщелков бедра и голени, надколенника. Механизм повреждения. Клиника. Лечение.

- •38. Повреждения менисков и связок коленного сустава. Механизм повреждения. Клиника. Лечение.

- •39. Переломы костей голени. Механизм травмы. Клиника. Лечение.

- •40. Переломы лодыжек. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •41. Переломы плюсневых костей. Механизм травмы. Клиника. Лечение.

- •42. Продольное плоскостопие. Этиопатогенез. Клиника. Лечение.

- •43. Поперечное плоскостопие. Отклонение оси 1-го пальца кнаружи. Молоткообразные пальцы. Этиопатогенез. Клиника. Лечение.

- •Классификация открытых переломов

- •Диагностика открытых переломов

- •Лечение

- •45. Врожденный вывих бедра. Степени дисплазии. Ранние клинические симптомы (у детей до года). Рентгендиагностика. Лечение.

- •Теории возникновения врожденного вывиха бедра:

- •46. Клиника и рентгендиагностика врожденного вывиха бедра у детей старше 1 года. Методы лечения.

- •Лечение.

- •52. Диспластический деформирующий коксартроз. Стадии развития. Клиника. Лечение.

- •53. Остеомиелиты. Классификация, клиника, диагностика, лечение. Показания к хирургическому лечению

- •54. Доброкачественные опухоли костей. Классификация и клиника. Рентгенологическая семиотика остеомы, остеоид-остеомы, остеохондромы, остеобластокластомы, хондромы и их лечение.

- •1. Первичные опухоли остеогенного происхождения:

- •2. Первичные опухоли неостеогенного происхождения:

- •3. Вторичные опухоли, параоссальные и метастатические.

- •Особенности диагностики опухолей у детей

- •Остеома.

- •Остеохондрома.

- •Остеоид-остеома.

- •Остеобластокластома.

- •Хондрома.

- •55. Злокачественные опухоли костей. Клинические признаки и рентгенологическая семиотика остеогенной и хондросаркомы, опухоли Юинга. Лечение. Остеогенная саркома.

- •Первичная хондросаркома кости.

- •Опухоль Юинга (Ewing tumor).

- •56. Осанка. Определение понятия. Этапы ее формирования. Виды ее нарушений. Профилактика и лечение.

- •57. Сколиотическая болезнь. Этиопатогенез. Клинико-рентгенологическая характеристика. Принципы консервативного и оперативного лечения.

- •Этиология идеопатического сколиоза

- •1. Асимметрия нагрузки на позвоночник приводит к деформации тел позвонков (а. Паре, Андре);

- •Состояние внутренних органов у больных сколиотической болезнью

- •Лечение.

- •58. Врожденная косолапость. Этиопатогенез. Клиника. Лечение в различных возрастных группах.

- •Лечение врожденной косолапости

- •59. Врожденная кривошея. Этиопатогенез. Клиника. Лечение в различных возрастных группах.

- •1. Врожденная

- •2. Приобретенная (с болевым синдромом)

- •3. Приобретенная (без болевого синдрома)

46. Клиника и рентгендиагностика врожденного вывиха бедра у детей старше 1 года. Методы лечения.

Клиника.

У ребенка старше года поставить диагноз легко на основании выявления следующих симптомов:

позднее начало ходьбы. Ребенок начинает ходить на 13-15 месяце, вместо 11-12.

нещадящая хромота на больную ногу. При ходьбе ребенок переносит всю тяжесть своего тела на больную, укороченную ножку.

верхушка большого вертела находится выше линии Розера-Нелатона.

положительный феномен Тренделенбурга. Вот как об этом пишет сам автор:“…при ходьбе происходит не выскальзывание и соскальзывание головки вывихивающегося бедра, а своеобразное движение таза по отношению к ноге. В стоячем положении таз стоит горизонтально. Больной, делая шаг вперед поднимает здоровую ногу. При этом здоровая сторона таза опускается, пока нижний край таза не обопрется о бедро больной стороны. Лишь с помощью опоры вывихнутое бедро приобретает способность удерживать на себе тяжесть тела. Только после этого здоровая стопа может отделиться от почвы и передвинуться вперед. Опущение таза выравнивается поднятием туловища с противоположной стороны, этим и обуславливается наклон туловища в сторону вывихнутого бедра“.

симптом неисчезающего пульса. Одна рука врача устанавливается на типичную точку пальпации пульса на бедренной артерии (в области бедренного треугольника), а вторая - в проекции a. dorsalis pedis. В норме пульс на a. dorsalis pedis исчезает при давлении на а. femoralis. При врожденном вывихе бедра, т.к. головка бедра отсутствует в бедренном треугольнике – прижать а. femoralis невозможно и при этом пульс на a. dorsalis pedis не исчезает.

симптом Рэдулеску (ощущение головки бедра при ротационных движениях по наружно-задней поверхности ягодичной области).

симптом Эрлахера - максимально согнутая больная нога в тазобедренном и коленном суставе касается живота в косом направлении;

симптом Эттори - максимально приведенная вывихнутая нога перекрещивает здоровую на уровне средины бедра, тогда как здоровая нога перекрещивает больную в области коленного сустава);

симптом Дюпюитрена или «поршня». Так как при врожденном вывихе бедра выявляется дислокационное укорочение конечности, то коленные суставы находятся на разных уровнях. Если потянуть на себя больную ногу, то коленные суставы становятся на одной линии, укорочение устраняется. При отпускании ноги – коленный сустав ее снова возвращается в свое прежнее положение (симптом пружинящего сопротивления).

нарушение треугольника Бриана;

отклонение линии Шемакера. Линия, соединяющая верхушку большого вертела и передне-верхнюю ость таза при вывихе проходит ниже пупка.

поясничного лордоз увеличен за счет «опрокидывания таза», т. к. головки бедра находятся в подвздошной области, по задней поверхности таза.

симптомы, выявляемые в период новорожденности, проявляются более четко (ограничение отвердения, наружная ротация, укорочение).

Рентгендиагностика.

У более старших детей и у взрослых обращают внимание на прохождение линий Шентона и Кальве. Линия Шентона в норме проходит от верхней полуокружности запирательного отверстия и плавно переходит на нижний контур шейки бедра, а при вывихе дугообразная линия отсутствует, т.к. появляется уступ из-за более высокого расположения нижнего контура шейки бедра. Линия Кальве – правильной формы дуга, плавно переходящая с наружного контура крыла подвздошной кости на проксимальную часть бедра. При вывихе эта дуга прерывается из-за высокого стояния бедра.

Лечение врожденной патологии, а в равной степени и врожденного вывиха бедра тем успешнее, чем раньше оно начато.

У детей старше года применяется постепенное вправление бедра с помощью липкопластырного вытяжения, предложенного Соммервилом и усовершенствованное Мау. При этом, после наложения на ножки липкопластырных (бинтовых или клеевых) повязок на голень и бедро системой грузов через блоки, ножки устанавливают в тазобедренных суставах под углом сгибания 90º, а в коленных – полное разгибание под углом 0º. Затем постепенно, в течение 3-4 недель, достигают уровня полного отведения в тазобедренных суставах до угла близкого к 90º. В таком положении фиксируют положение ножек гипсовой повязкой на срок полной отстройки крыши вертлужной впадины, определяемый по рентгенограмме. Средний срок лечения – 5-6 месяцев.

При безуспешности лечения или позднем выявлении патологии показано оперативное лечение. Чаще всего оно производится по достижении 3-4 летнем возраста ребенка.

Предложено большое количество оперативных вмешательств. Но чаще других применяют внесуставные операции, при которых сохраняются адаптационные механизмы, развившиеся в суставе в результате его недоразвития и создаются благоприятные условия для дальнейшей жизнедеятельности как сустава, так и больного. В детском и подростковом возрасте отдают предпотение операции Солтера, у взрослых – надацетабулярной остеотомии таза по Хиари и другим артропластическим операциям, разработанным профессором А. М. Соколовским.

47. Определение понятия «политравма». Множественные и сочетанные повреждения. Доминирующее, конкурентное, сопутствующее повреждение. Клинические особенности политравмы. Методики и способы обследования пострадавших.

48. Принципы обследования больных с политравмой. Клинические особенности политравмы. Правила оказания помощи.

49. Объем неотложной врачебной помощи больным с политравмой на догоспитальном этапе.

50. Принципы комплексной терапии больных с политравмой. Выбор оптимального срока и объема оперативного вмешательства при повреждениях опорно-двигательного аппарата.

51. Деформирующие артрозы. Этиопатогенез. Классификация по степени тяжести. Клиника. Лечение.

Деформирующий артроз – одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Им страдает около 5% всех жителей земного шара. Среди амбулаторных больных ортопедического профиля больные с этими заболеваниями составляют 1/3. Статистика утверждает, что через 10-11 лет от начала заболевания деформирующий артроз почти в 100% случаев приводит к инвалидности.

Под деформирующим артрозом понимают хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов с первичной дистрофией суставного хряща и последующим реактивно-дегенеративным процессом в эпифизах костей, составляющих сустав.

По своей природе деформирующий артроз заболевание полиэтиологическое. Любой процесс, который повреждает суставной хрящ, дает толчок к развитию артроза. Неблагоприятные условия труда и быта, нарушение функции симпатической нервной системы, изменения нейрогуморального характера, генетические, эндокринные, ферментативные, иммунные, сосудистые факторы – все они могут иметь значение в возникновении первичного артроза.

Вторичные деформирующие артрозы могут развиваться после недостаточно правильно леченных внутри и околосуставных переломов, постоянных микротравм суставных поверхностей, воспалительных процессов в суставах, врожденной неполноценности суставов и в связи с этим возникающей неравномерной нагрузкой на различные отделы суставных поверхностей, в результате асептического некроза одного из эпифизов суставных поверхностей и пр.

Для более четкого уяснения патогенеза этого заболевания следует вспомнить некоторые анатомические и морфологические знания о суставах. По современным представлениям, синовиальная оболочка, синовиальная жидкость и суставной хрящ составляют комплекс под названием «синовиальная среда сустава». Одним из главных компонентов его является гиалиновый хрящ. Под ним расположена субхондральная пластинка с богатой сетью капилляров и нервные окончаний.

Хрящевая ткань неоднородна и напоминает губку с очень тонкими порами. Благодаря своему строению и химическому составу, хрящ обеспечивает прочность, упругость и эластичность сустава. При движении, под действием веса тела суставной хрящ нижних конечностей сдавливается как губка, а неиспользованная тканевая жидкость выдавливается из него. При разгрузке давление в хряще падает и он, аналогично губке, освободившись от давления, расширяясь, всасывает в себя свежую, богатую питательными веществами синловеальную жидкость. Таким образом, при каждом шаге осуществляется питание хряща. Выражение «Движение– это жизнь» во всей своей полноте оправдано жизнедеятельностью гиалинового хряща.

Питание суставного хряща осуществляется еще и благодаря сосудам субхондральной зоны эпифиза.

Таким образом, наиболее уязвимым элементом сустава и первичным очагом поражения при деформирующем артрозе является суставной хрящ. В любой момент под влиянием неблагоприятного внешнего или внутреннего воздействия может произойти спазм или тромбоз сосудов субхондральной зоны кости или (и) синовиальной оболочки с последующим нарушением микроциркуляции и развитием гипоксии хряща. Нарушение питания хряща ведет к его дегенерации с гибелью клеточных элементов хряща. Это ведет к потере упругости и эластичности хряща и появлению в нем дефектов. Развитие дегенеративных изменений в синовиальной оболочке сопровождается снижением продукции синовиальной жидкости и ведет к так называемому, «сухому суставу». Наряду с этим, активные субстанции хряща и его частицы (детрит от разрушения) могут вызвать реактивный синовит, что сопровождается выходом в сустав лизосомных ферментов. Последние в свою очередь вызывают лизисомальную дегенерацию хряща.

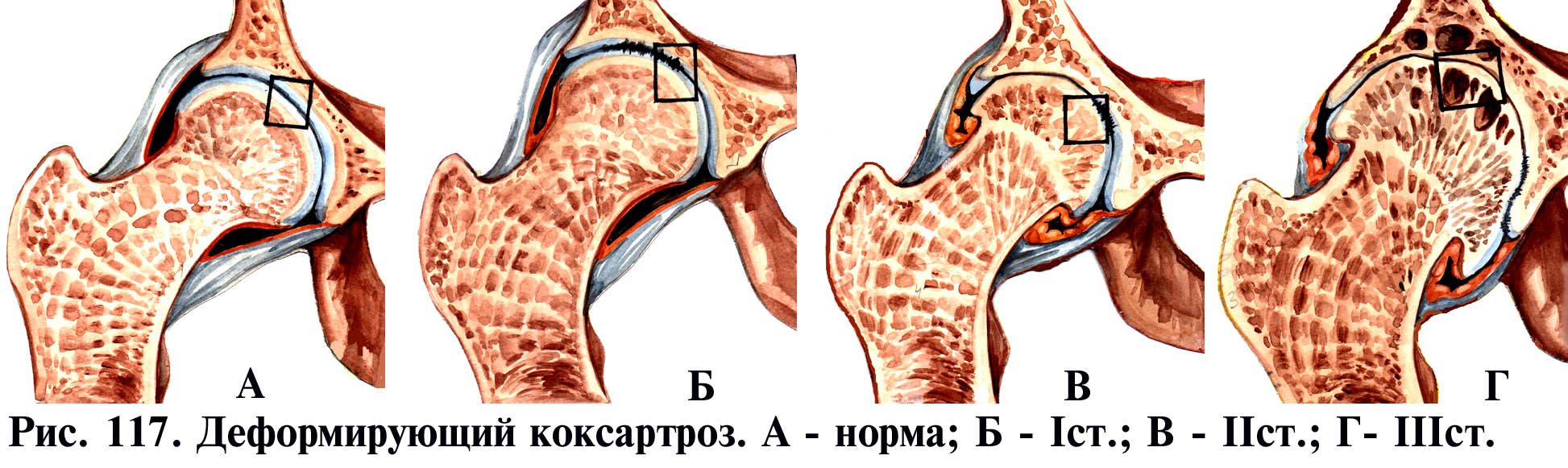

В патогенезе развития артроза первое место занимает фактор нарушения питания хряща. Наступающие в последующем изменения в хряще ведут к снижению его устойчивости даже к обычной нагрузке. Потеря хрящом эластичности и нарушение конгруэнтности в суставе ведут к макро- и микротравме субхондральной пластинки, которая на это реагирует усиленной продукцией костного вещества, проявляющаяся в виде остеосклероза. Избыток костного вещества в этой зоне при продолжающейся нагрузке на суставные поверхности вызывает его распространение в места наименьшего давления, выявляемое рентгенологически в виде остеофитов. Они приводят к механическому раздражению синовиальной оболочки, появлению различных видов ограничения движений в больном суставе (рис. 117).

П

ри

вторичном артрозе дегенеративный

процесс развивается уже в травмированном

хряще. Причем, уже в начальной стадии

процесса нередко биомеханические

факторы в виде нарушения центрации,

инконгруентности и нестабильности

сустава играют главенствующую роль.

Развитие артроза после травм идет через

воспаление, через артрит и синовит. В

этих случаях для формирования артроза

необходимо всего 4-5 месяцев.

ри

вторичном артрозе дегенеративный

процесс развивается уже в травмированном

хряще. Причем, уже в начальной стадии

процесса нередко биомеханические

факторы в виде нарушения центрации,

инконгруентности и нестабильности

сустава играют главенствующую роль.

Развитие артроза после травм идет через

воспаление, через артрит и синовит. В

этих случаях для формирования артроза

необходимо всего 4-5 месяцев.

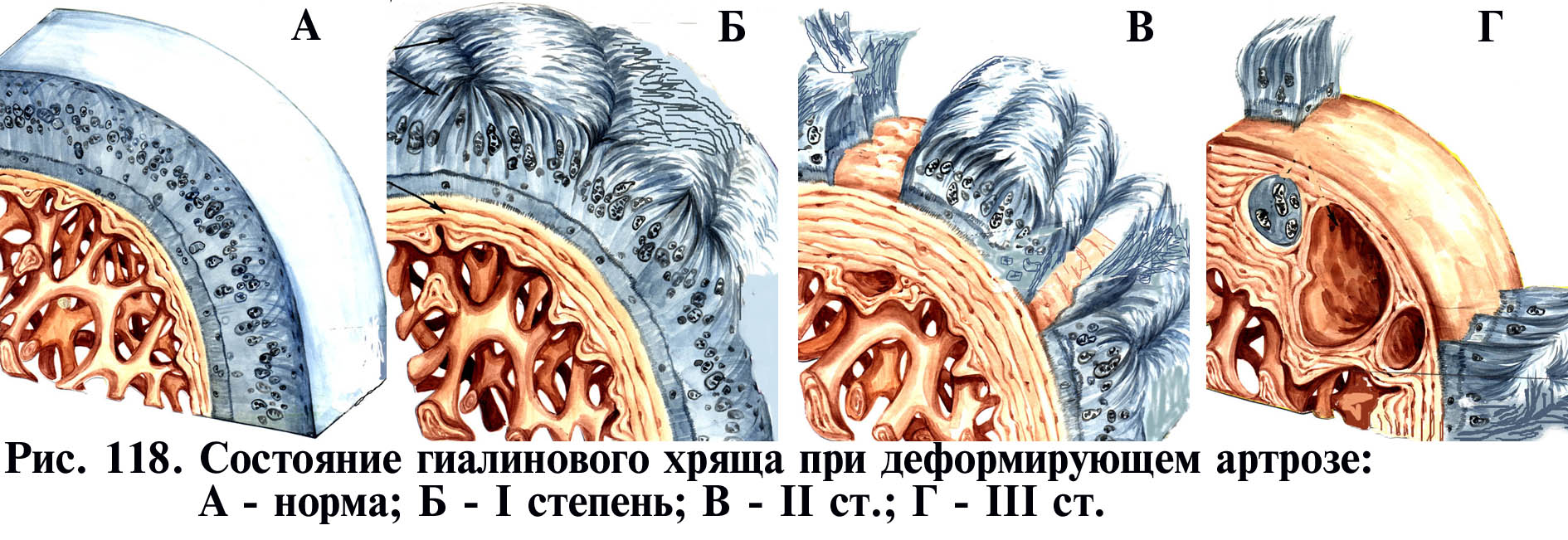

В течении деформирующего артроза различают 3 стадии (рис. 118):

I стадия характеризуется быстрой утомляемостью конечности, «скованностью» мышц. Только некоторые больные отмечают умеренное ограничение движений в суставе из-за скованности. Боли в суставе, как правило, отсутствуют. Только при некоторых артрозо-артритах, которые начинаются с патологического процесса в синовиальной оболочке, заболевание может начинаться с болевого и воспалительного синдрома. Рентгенологически в этой стадии развития болезни выявляется сужение суставной щели за счет хондролиза и возможен легкий, не всегда выявляющийся, субхондральный склероз. Нередко клиническая симптоматика этой стадии заболевания настолько незначительна, что больные даже не обращают на них особого внимания. Поэтому в некоторых литературных источниках можно встретить утверждение, что начало артроза чаще всего бессимптомное. Выше изложенное в основном характерно для диспластических артрозов. Посттравматические артрозы нередко начинаются со II стадии, так как при невправленных внутрисуставных переломах имеется первичное нарушение целости суставного гиалинового хряща. К этому добавим, что при наличии смещения внутрисуставных отломков с диастазом между ними более 2мм., регенерация гиалинового хряща невозможна. Имеющийся посттравматический дефект замещается костной мозолью, покрытой рубцовой соединительной тканью, а это уже и есть морфологические элементы II стадии развития артроза, который проявляет себя болевым синдромом, особенно при нагрузке на поврежденную конечность.

II стадия характеризуется нарастанием ограничения движений, которые могут сопровождаться крепитацией. Обычно боли возникают в начале ходьбы – «стартовые боли». Они появляются из-за того, что во время первого шага основная нагрузка приходится на самый патологически измененный участок нагружаемой части суставной поверхности. Затем нагрузка при движениях более или менее распределяется равномерно на всю суставную поверхность, и боли могут полностью исчезнуть или заметно уменьшится до такой степени, что не мешают больному преодолевать даже значительные расстояния. Однако, с течением времени, особенно после продолжительной нагрузки, к концу рабочего дня боли усиливаются, но после отдыха могут вовсе исчезнуть. Появляется деформация сустава, гипотрофия мышц, контрактура, хромота. Рентгенологически выявляется значительное сужение суставной щели в 2-3 раза в сравнении с нормой, выражен субхондральный склероз, выявляются остеофиты в местах наименьшей нагрузки. К конечному этапу этой стадии развития болезни болевой синдром может иметь волнообразное проявление: периоды усиления болевого синдрома сменяются различными по продолжительности периодами значительного снижения интенсивности болей или полным их исчезновением. Как правило, такое проявление боли связано с вовлечением в процесс синовиальной оболочки, т.е. с развитием хронического рецидивирующего синовита, который является неотъемлемой частью клинических проявлений III стадии развития болезни.

III стадия характеризуется почти полной потерей подвижности в суставе, сохраняются только пассивные качательные движения, выражена сгибательная контрактура. Боли сохраняются в покое, не проходят после отдыха. Возможна нестабильность сустава. При локализации процесса в суставах нижних конечностей к этому времени больные самостоятельно ходить не могут и прибегают к помощи трости или костылей. Рентгенологически – суставная щель почти полностью отсутствует. Суставная поверхность деформирована, выражены краевые разрастания. Основным рентгенологическим признаком этой стадии развития болезни и предыдущей является появление множественных кист в субхондральных зонах суставных поверхностей.