Продолжение ЛПЗ

Тема: Патофизиология иммунной системы.

-

Аллергия, этиология ее виды и механизм развития.

Аллергия (от греч. Allos – иной, ergos- действую) есть состояние повышенной чувствительности организма на действие веществ антигенной и не антигенной природы, приводящая к разнообразным нарушениям в организме – спазму бронхиальных мышц, воспалению, некрозу, шоку и др. изменениям. Следовательно, аллергия – это комплекс нарушений, возникающих в организме при гуморальных и клеточных иммунологических реакций.

Аллергия развивается с преимущественным участием Ig E, редко вовлекаемых в механизм формирования иммунитета. С помощью аллергических реакций в виде анафилактического шока, воспаления, отека и др. организм быстрее освобождается от антигена (аллергена), чем при иммунном ответе.

Впервые эту теорию ввел австрийский ученный Перке (1906)

Аллергические заболевания имеют тенденцию к росту.

Аллергическая реакция проявляется после повторного контакта с аллергеном.

Существует 2 вида аллергии.

-

ГЧНТ или реакция немедленного (быстрого) типа (анафилаксия, сывороточная болезнь, крапивница, сенная лихорадка) – реакция развивается через 15-30 минут.

-

ГЧЗТ или реакции замедленного типа (инфекционные и лекарственные аллергии, аутоаллергии) – развиваются через 24-48 часов.

В зависимости от степени проявления аллергии бывают:

1. аллергии общие

2. аллергии местные.

Этиология.

Причиной аллергии могут быть самые различные вещества с антигенными свойствами (аллергены), которые вызывают в организме иммунный ответ гуморального или клеточного типа.

Аллергены попадают в организм энтерально, парентерально, через дыхательные пути, трансплацентарно, путем общего или локального воздействия.

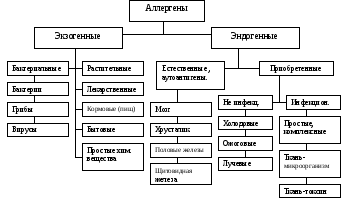

Классификация аллергенов (по А.Д. Адо)

Попадание в организм аллергена вызывает сенсибилизацию.

Первое введение аллергена называется сенсибилизирующим, повторное же которое непосредственно вызывает проявление аллергии – разрешающим.

Сенсибилизация бывает активной и пассивной.

Активная сенсибилизация развивается при искусственном или естественным попадании аллергена в организм. Пассивную сенсибилизацию воспроизводят в эксперименте введением интактному реципиенту сыворотки крови или лимфоидных клеток от активно сенсибилизированного донора.

Десенсибилизация – снятие повышенной чувствительности к повторному введению разрешающей дозы антигена путем предварительного введения сенсибилизированному животному небольших доз антигена.

Гиперчувствительность немедленного типа.

Аллергические реакции немедленного типа протекает с участием образовавшихся в ответ на антигенную нагрузку антител в циркулирующих жидкостях организма.

По характеру взаимодействия антител и аллергена выделяют три типа реакций ГЧНТ.

-

Реагиновый тип аллергической реакции (анафилактический или атопический тип реакции) – развитие этой реакции связано с образованием антител – реагинов. Они относятся главным образом к классу IgE. Реагины фиксируются на тучных клетках и базофильных лейкоцитах. При соединении реагинов с соответствующим аллергеном из этих клеток выделяются медиаторы (БАВ). Клинические картины проявляются через 15-20 минут.

-

Цитотоксический тип аллергической реакции. При этом типе реакций образуются антитела к клеткам тканей, представленных главным образом классами Ig G и Ig M. Антитела соединяются с соответствующими клетками, что приводит к активации комплемента, которые вызывают поражение клеток и даже их разрушение. К ней относятся проявление лекарственной аллергии как лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия и др.

-

Тип реакции типа феномена Артюса. Аллерген в этих случаях имеет растворимую форму (бактериальные, вирусные, грибковые антигены и др.). Образующиеся антитела относятся главным образом к классам Ig G и Ig M. Они способны образовывать преципитат при соединении с соответствующим антигеном. В определенных условиях такой же преципитат иммунных комплексов формируется в организме, что ведет к активации комплемента (иммунный комплекс), образованию кининов, что привлекает к себе нейтрофилы, фагоцитируя их, выделяют лизосомные ферменты, которые в свою очередь определяют хемотаксис макрофагов. Освобождается большое количество гидролитических ферментов, начинаются повреждения сосудистой стенки, разрыхление эндотелия, тромбообразование, кровоизлияния, резкие нарушения микроциркуляции с очагами некротизации. Развивается воспаление.Реакция развивается в основном на коже, но может быть и в других тканях.

Если кролику ввести сыворотку крови лошади через 5-6 суток в месте инъекции разовьется местная анафилактическая реакция, отек, покраснение кожи, воспаление, некроз.

Кроме феномена Артюсса проявлением аллергических реакций этого типа развивается сывороточная болезнь – симптомокомплекс, возникающий после парентерального введения в организм животных сывороток, вакцин, иммуноглобулинов, переливаемой крови, гормонов.

Общий патогенез гиперчувствительности немедленного типа - характеризуется развитием трех последовательных стадий.

-

стадия иммунологических реакций.

-

биохимическая стадия (стадия патохимических нарушений).

-

структурно-функциональная стадия (стадия патофизиологических нарушений).

Аллергические реакции немедленного типа, различны по внешним проявлениям, но имеют общие механизмы развития.

Стадия иммунологических реакций характеризуется накоплением в организме специфических антител – эта стадия аналогична 1 стадии развития иммунитета, т.е. при попадании антигена (аллергена) в организм животного. Эта стадия еще называется сенсибилизация (подготовка, чувствительность).

Попадание антигена стимулирует макрофаги, которые освобождают интерлейкины, активизирующие Т-лимфоциты, последние запускают процессы синтеза и секреции в В-лимфоцитах, превращающихся в плазмоциды, преимущественно продуцирующие IgE. Максимальная выраженность сенсибилизации наступает спустя 15-21 дня. При повторном введении аллергена его взаимодействие с антителом будет происходить на поверхности базофилов, тромбоцитов, тучных и иных клеток. Образующиеся иммунные комплексы, меняющие свойства мембран клеток, запускают каскад реакций, вызывающих следующую стадию.

Биохимическая стадия (стадия патохимических нарушений). Образовавший комплекс антиген+антитело способствует образованию биологически активных медиаторов аллергии.

К ним относятся:

Гистамин – расширяет капилляры, повышает проницаемость сосудов путем расширением терминальных артериол и посткапилярных венул. Снижает хелперную активность Т-лимфоцитов (нарушается деференцировка В-лимфоцитов), и активизирует Тs, снижает активность лизосомных ферментов нейтрофилов.

Серотин - увеличивает проницаемость и спазм сосудов сердца, мозга, почек, легких.

Брадикинин – изменяет тонус и проницаемость кровеносных сосудов, снижает артериальное давление, повышает сократимость гладкой мускулатуры (спазм бронхов легких).

Гепарин – предотвращает каугулирующие действие тромбина, активизирует фагоцитоз.

Метаболиты кислорода – способны повреждать микроорганизмы, а так же клетки тканей хозяина. Образование перекиси водорода (в больших количествах он токсичен).

Медленно реагирующая субстанция анафилаксии - она медленнее гистамина вызывает спазм мускулатуры бронхов и не снимается введением антигистамина.

И др.

Структурно-функциональная стадия (стадия патофизиологических нарушений)- вызывает функциональные и структурные изменения (клиническая картина):

а) угнетение активности ферментов

б) разрушение ферментов

в) спазм кровеносных сосудов

г) спазм бронхов

д) повышение проницаемости сосудов

е) нарушение обмена веществ

ж) образование отеков

з) контрактура и длительный спазм мышц, прорастание суставов соединительной тканью.

и) нервные явления.

С анафилактической гиперчувствительностью также связаны понятия атопия и анафилаксия

Анафилаксия – это приобретенная повышенная чувствительность организма к повторному парентеральному введению антигена.

Атопия (от греч. thopos – место, а- чуждый, необычный) – генетически преобладающая (детерминированная) предрасположенность к патологическим иммунным реакциям в ответ на действие аллергенов.

Впервые анафилаксию описал фр. Рише (1902), Сахаров (1905).

Общая анафилактическая реакция проявляется анафилактическим шоком, местная – бронхиальной астмой, отек Квинке, крапивницей, дерматитами.

Анафилактический шок – перевозбуждение и угнетение ЦНС под действием комплемента АТ+АТ и биологически активных вв. Характеризуется быстро развивающимися преимущественно общими проявлениями – снижением Ад, температуры тела, свертыванием крови, повышением проницаемости сосудов и спазмом гладкомышечных органов.

В основе патогенеза анафилактического шока лежит реагиновый механизм. В результате освобождения медиаторов падает сосудистый тонус и развивается коллапс. Повышается проницаемость сосудов микроциркуляторного русла, что способствует выходу жидкой части крови в ткани и сгущение крови. Объем циркулирующей крови снижается, падает АД, учащается работа сердца, легких, гипоксемия, гипоксия, нарушение обмена веществ, развивается фаза необратимых изменений шока.

Симптомы анафилактического шока разнообразны и могут существенно отличаться у каждого вида животного.

Генерализованный зуд, крапивница.

Массивные отеки Квинке, приступы удушья.

Тошнота, рвота, понос.

Колики по всему животу.

Слабость, полуобморочное состояние.

Непроизвольная дефекация и мочеиспускание.

Тахикардия.

Брадикардия.

Судороги

Парезы. Параличи.

Местная реакция.