- •1. Петрография опирается на изучение свойств частиц и их ассоциаций.

- •2.Определение понятия «осадочная горная порода» (о.Г.П.). Главные группы о.Г.П. По объему в осадочной оболочке Земли, два метода подсчета объема.

- •Базовые понятия для определения и классификации г.П.:

- •4.Принципы научных классификаций. Целевое назначение классификаций о.Г.П., на примере одной группы о.Г.П..

- •5. В. Н. Шванов и др. («Систематика…», 1998): основа всякой классификации - структурно-вещественная; систематика монолитических (идиолитических) пород.

- •6. Генетические классификации основаны на знаниях условий возникновения объектов и их истории.

- •8. Гранулометрические шкалы и гранулометрические классификации огп на одном примере. Шкала Адена-Уэнтворда, ее конвертируемость в другие шкалы преимущества перед технической шкалой.

- •9. Генетический и практический подходы в классификации и типизации о.Г.П. По ф.Дж.Петтиджону (1981).

- •10. Общая классификация огп по составу компонентов на примере класс-ции Фролова(1992). Анализ этой кл-ции с концептуальной и логической точки зрения.

- •11. Противоречия классификаций огп по минеральному составу и неопределенность их генетической систематики, на примере силицитного класса в класс-ции ю.П. Казанского и др. (1987)

- •13. Состав и происхождение кварцевых и кварц-полевошпатовых песчаников (аренитов): ортокварциты и аркозы

- •14.Понятие «вакка» и «граувакка». Структура, состав и происхождение граувакк, обстановки и режимы накопления.

- •15. Состав и происхождение лититовых (литокластитовых) песчаников (аренитов). Синонимика в разлмчных классификационных схемах на примере классификаций ч.Гильберта (1957) и в.Д.Шутова (1967)

- •Провинция континентальных блоков

- •Магматические дуги

- •Рециклированные орогены

- •19. Крупно и грубообломочные огп: гранулометрическая классификация на примере схем Фролова и t.C. Blair & j.G. McPherson (1999). Петрографический состав на примере классификации в.Т. Фролова.

- •20 Вопрос: Несортированные грубообломочные отложения (микститы, диамиктиты, тиллиты). Структура, состав, происхождение.

- •22 Вопрос. Условия возникновения главных минеральных видов глинистых частиц. Условия седименации глинистых частиц.

- •23. Главные обстановки осадконакопления тонкообломочных отложения (илов, алевритов и глин)

- •24 Вопрос: Минеральный состав карбонатных пород, принципы классификации по минеральному составу

- •25. Элементы структуры зернистых карбонатных пород и их происхождение; принципы и стр. Классификация карб. Пород по Данхему (1962).

- •26. Структурная классификация карбонатных пород по r. Folk (1959): четыре главных уровня классификации и номенклатуры

- •29. Условия образования CaCo3 в морской среде. Три структурных типа карбонатного вещества, связь классификации известняков по Данхему с обстановками накопления карб. Осадков.

- •31.Глобальные уровни лавинной седиментации: связь бассейнов осадконакопления с региональными тектоническими зонами, по а.П. Лисицинну (1988) ???

- •32. Зоны морского (океанского) апвелинга, источники фосфора, условия накопления, и формирование крупных залежей фосфоритов.

- •34. Доломиты: седиментационные и метасоматические. Модели доломитизации известковых отложений

- •35. Главные группы железоносных отложений железистых руд, структурное сходство с главными группами карбонатных отложений. Опираться на 25 вопрос по карбонатам!!!

- •Вопрос 36. Наиболее распространённые минералы морских эвапоритов. Формы проявления в морских и континентальных обстановках.

- •Вопрос 37. Условия образования эвапоритовых (сульфаты, хлориды) отложений: климатический палеогеографический и тектонический факторы.

- •Вопрос 38. Главные понятия и термины вулканокластических пород. Смеси вулканокластических и силицикластических (терригенных) компонентов в понятиях и терминах.

- •Вопрос 39. Конечные компоненты структурного состава туфов и главные структурные типы туфов на треугольных диаграммах.

- •Вопрос 40. Генетические типы пиро- и вулканокластических отложений, связь с типами извержений и режимом седиментации.

- •41. Минералогия, номенклатура минерально-структурных типов и глоссарий кремневых пород.

- •42. Главные причины и пути «созревания» силицикластических (терригенных) осадков. Отражение «созревания» в номенклатуре и положении песчаников на диаграмме QmFLt по w. Dickinson (1988).

- •Провинция континентальных блоков

- •Магматические дуги

- •Рециклированные орогены

- •43. Источник вещества и классификация кремневых пород по в. Т. Фролову (1992)

- •44. Состав, структура и принципы классифицирования вулканокластических пород.

- •45. Диагенез осадков: понятие диагенеза и стадий диагенеза в представлении российской и американской школ.

- •46!!!! Набирать времени нет уже. Поэтому будет книга Петтиджон, Поттер, Сивер страницы: 150 – 158!!!!!!

- •Вопрос 48

- •Вопрос 49

- •Вопрос 50

- •51. Пять фундаментальных свойств осадочных частиц, связь с генезисом осадка и осадочной горной породы.

- •52. Осадочные горные породы, образованные на поверхности литосферы, геологическое доказательство тезиса.

- •54. Состав обломочного материала из «провинции рециклированных орогенов» (взял из лекций).

- •55. Состав обломочного материала из «провинции магматических дуг» (взял из лекций).

- •56. Состав обломочного материала из провинций континентальных блоков.

- •57. Преимущества количественной классификации песчаников на равномерной координатной сетке.

- •58. Диагенез осадков в узком смысле, по (Страхов 1983), геохимические и биологические факторы, предопределяющие диагенетические изменения.

- •59. Источники SiO2 & CaCo3 при цементации песчаников.

- •60 .Первичные пирокластические осадки

- •61. Структурные факторы в видообразовании карбонатных пород по представлению и классификации р. Фолка (1959)

- •Интракластами (либо обломки сингенетических осадков-плоские гальки, либо тонко крист. Ил);

- •Пеллетами( сферические, элипсоидные тельца (0,03-0,15мм) обычно сходны с фикалиями морск. Организмов) ;

- •62. Вакстоун и грейнстоун в классификации р. Данхема (1962): определение понятий, режимов седиментации, возможных обстановок накопления и положение на палеопрофилях карбонатных рампов и платформ

- •2) Вакстоун, который содержит более 10% зёрен, но они не столь обильны, чтобы поддерживать друг друга.

- •4) Грейнстоун, количество зёрен в пределах этой группы, такое же как и в предыдущей, отличие состоит в том, что известняки этой группы не содержат ила.

- •Вопрос 63. Место и факторы накопления брекчий, отложений дебрисных потоков и проксимальных турбидитных потоков на карбонатных платформах по схеме Дж. Уилсона (1980)

- •65. Модель эвапоритового бас.: соляная лагуна с порогом (модель слезинки) – зональность в накоплении галогенных пород.

- •66 Роль организмов в образовании кремневых пород на примере их номенкулатуры.

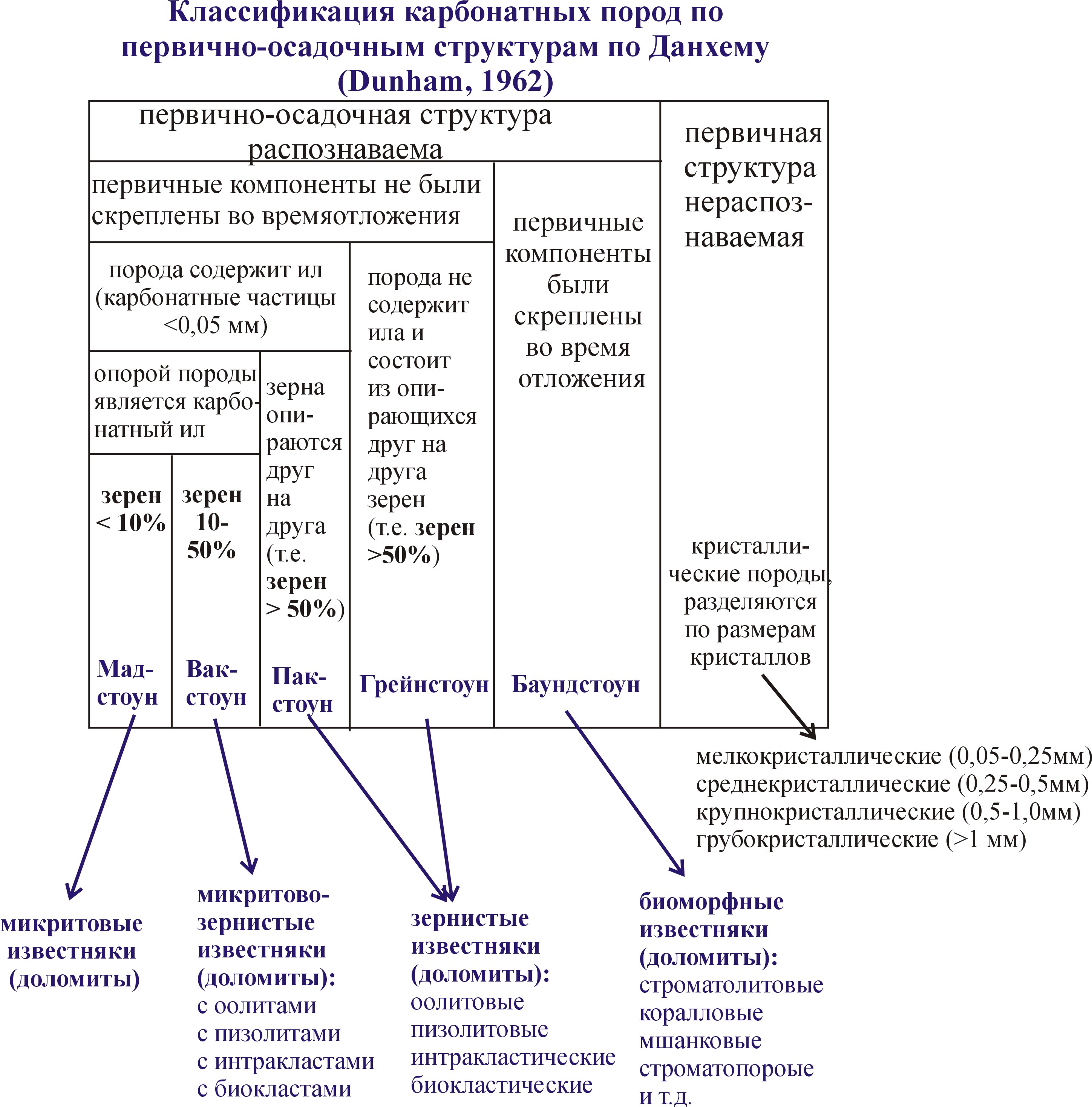

25. Элементы структуры зернистых карбонатных пород и их происхождение; принципы и стр. Классификация карб. Пород по Данхему (1962).

Усовершенствована через 10 лет Эмбри и Клованом.

Класс пород, в которых основу составляет известковый или доломитовый ил, а частицы крупнее 0.02 мм в нем рассеяны (mud-supported class):

1-10% зерен – известняки с зернами (МАДСТОУНЫ);

10-50% и зерна в микрите, но они не столь обильны, чтобы поддерживать друг друга (ВАКСТОУНЫ);

II.) Класс пород, в котором частицы многочисленны и при отложении находились в контакте и поддерживали друг друга (grain-supported class):

ПАКСТОУН – породы, относящиеся к этой группе, содержат более 20% зерен и между зернами ил;

ГРЕЙНСТОУН – количество зерен такое же как и в предыдущей, но известняки не содержат ила;

ФЛОУТСТОУН – грубообломочная порода, частицы >2 мм занимают 50%,частицы «плавают» в микрите и не соприкасаются друг с другом;

РУДСТОУН – грубообломочная порода, частицы >2 мм занимают 50%,частицы соприкасаются друг с другом.

Баундстоуны:

Признаки: ясная органогенная конструкция скелета породы, остатки организмов находятся в положении роста, порода имеет не редко строматолитовую слойчатость, присутствие выстланных осадками полостей.

Эмбри и Кловен (1971) разделили тип на 3 группы, в зависимости от морфологии организмов и их твердых скелетов

Баффлстоуны – видны формы с сетчатой стр-рой (bafflstone). Известняк состоит из орг. остатков стеблевидной формы. Они играют роль сети. Образ. в условиях спокойной воды между растущих ветвей кораллов и губок;

Фреймстоун (framestone) – массивные формы окаменелостей образуют in situ жесткую трехмерную конструкцию;

Байндстоун (bindstone) – корковые изв. типа строматолитов. Состоит из пластинчатых или таблитчатых орг. остатков, которые покрывают первичные компоненты осадка. К ним относятся водоросли, прикрепленные фораминиферы и пластинчатые строматопороидеи.

26. Структурная классификация карбонатных пород по r. Folk (1959): четыре главных уровня классификации и номенклатуры

1-ый уровень классификации карб. пород

I.) Терригенные (детритные) компоненты – все, что привносится в бассейн с любой суши.

II.) Аллохимические компоненты (аллохемы) – осадочный материал, образованный химическим и биохимическим осаждением, но который организован в дискретные ткльца, которые в большей части испытали транспортировку: allos (греч.) вне обычного, другой, т.е. то, что в данном случае имеет более высокий порядок организации.

Выделено 5 групп аллохемов:

Интракласты (термин Фолка) – для фрагментов почти одновременных обычно слабо консолидированных карб. осадков, которые эродированы с соседней внутрибассейновой площади (морского дна) и переотложены;

Оолиты – частицы с радиальной или концентрической структурой. К оолитам также относятся зерна с оболочкой. Пизолиты по Фолку образовались с участием водорослей и генетически отличаются от оолитов.

Органические остатки – в эту группу объединяются как прижизненные, так и переотложенные формы, за исключением ископаемых, имеющих структуру роста (например, кораллы).

Пеллеты – тельца округлой, сферической или эллипсоидальной формы с микрокристаллическим строением (0.03-0.15 мм, но наиболее обычное 0.04-0.08 мм). Фолк считает, что это выроятные фекальные остатки.

Псевдо-аллохемы – также компоненты, которые образовались на месте при перекристаллизации осадка (псевдопеллеты, псевдооолиты, псевдоинтракласты). Редкие компоненты, поэтому в классификации Фолка не участвуют.

III.) Ортохимические компоненты (ортохемы) – этот термин все существенно нормальные осадки, сформированные внутри бассейна и по своим свойствам испытавшие очень малую степень транспортировки. Выделено 3 типа ортохемов:

Микрокристаллический кальцитовый ил с кристаллами (зернами) 1-4 мм (0.001-0.004 мм). Это основа литографских известняков и матрикс мела. Считается, что этот известковый ил образуется быстрым химическим или биохимическим осаждением в морской воде и временами перемещается течениями. Часть этого ила может преобразоваться in situ в диагенезе. Часть ила может быть образована путем абразии раковин. Кальцитовый ил называется микритом.

Спаритовый кальцитовый цемент с d зерен (кристаллов) 10 мм и более, отличается от ила более грубой крист. структурой. Провести границу между илом и спаром (spar-брус) трудно. Спаровый кальцит – обычен в цементе, который заполняет поры и кристаллизуется как соль. В среднем d спаровых кристаллов 0.02-0.1 мм, хотя d 1 мм и более не является необычным. В некоторых изв-ках спаритовый цемент формировался не осаждением химическим путем, а перекристаллизацией тонких кальцитовых зерен.

Другие ортохемы – замещение кальцита доломитом.

Второй уровень классификации карб. пород.

Спаровые (спаритовые) аллохимические известняки

(промытые)

интраспариты;

ооспариты;

биоспариты;

пелспариты.

Микрокристаллические аллохимические известняки

(плохо промытые)

интрамикриты;

оомикриты;

биомикриты;

пелмикриты.

Микрокристаллические изв. (аналоги глинистых пород по d частиц). Ортохимические известняки.

микритовые;

дисмикритовые.