- •1 Основные характеристики антенных решеток

- •2 Основные сведения о программе mmana

- •3 Разработка программы по подготовке входных данных с геометрией излучателя и антенной решетки для программы mmana

- •3.1 5.1 Симметричный излучатель на основе тетраэдров (смотри рисунок 3.4)

- •3.2 Симметричный излучатель на основе пирамид с квадратным основанием

- •3.3 Симметричный излучатель на основе пирамид с квадратным основанием с дополнительными проводниками

- •3.4 Рефлектор в виде вертикальных прямолинейных проводников (смотри рисунок 3.5)

- •4 Численное исследование электродинамических характеристик кв излучателей пирамидального типа

- •7.1 Исследование одиночных излучателей без рефлектора

- •4.2 Исследование пирамидального излучателя с дополнительными проводниками и рефлектором

- •4.3 Исследование пирамидального излучателя с дополнительными проводниками и рефлектором в составе решетки

- •4.4 Анализ характеристик антенной решетки при сканировании в заданном секторе

- •Список использованных источников:

Титульный лист

Задание на дипломное проектирование

Реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений

ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных задач антенной техники является создание антенн с управляемыми диаграммами направленности. Свойство сканирования позволяет осуществлять сопровождение движущихся объектов и определение их угловых координат. При этом в большинстве практических случаев необходимо, чтобы острая направленность антенны сочеталась с высокой скоростью перемещения антенного луча в пространстве, движением его по любой заданной программе, обзором весьма широкого сектора пространства, автоматическим управлением и т.д. Перечисленным требованиям удовлетворяют многоэлементные решетки излучателей с электрически управляемыми диаграммами направленности.

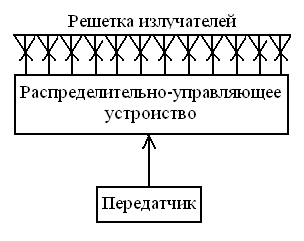

Н а

рисунке 1 показана структурная схема

электрически управляемой ФАР. Мощность

с выхода передатчика поступает в

распределительно-управляющее устройство.

Здесь осуществляется деление этой

мощности в нужной пропорции между

излучателями решетки, а также обеспечивается

создание требуемых фазовых сдвигов

между токами в них. Для решения этих

задач в распределительно-управляющих

устройствах применяются делители

мощности, фазовращатели, коммутаторы,

аттенюаторы и другие элементы фидерного

тракта.

а

рисунке 1 показана структурная схема

электрически управляемой ФАР. Мощность

с выхода передатчика поступает в

распределительно-управляющее устройство.

Здесь осуществляется деление этой

мощности в нужной пропорции между

излучателями решетки, а также обеспечивается

создание требуемых фазовых сдвигов

между токами в них. Для решения этих

задач в распределительно-управляющих

устройствах применяются делители

мощности, фазовращатели, коммутаторы,

аттенюаторы и другие элементы фидерного

тракта.

Рисунок 1 – Структурная схема ФАР

Для формирования диаграммы направленности в одной плоскости применяются линейные антенные решетки из антенных элементов, расположенных вдоль прямой линии. Управление положением антенного луча такой решетки, как правило, осуществляется путем изменения фазового сдвига между токами в соседних излучателях на одну и ту же величину.

Формируемая решеткой диаграмма направленности зависит от диаграмм направленности отдельных излучателей, их взаимного расположения и числа, а также от амплитудно-фазового распределения поля между излучателями.

Проектирование антенны в данной работе предполагается осуществить методом компьютерного моделирования. В качестве площадки используется широко известный программный пакет MMANA [5] позволяющий создавать, редактировать, анализировать и рассчитывать любые антенны, представленные в виде набора тонких проводов.

В техническом задании предложено спроектировать линейную ФАР из шести пирамидальных излучателей, настроенную на диапазон частот от 4 до 8 МГц с коэффициентом защитного действия – не хуже 10 дБ, а так же вертикальной поляризацией. Сектор сканирования по азимуту при этом – от -30 градусов до 30 градусов.

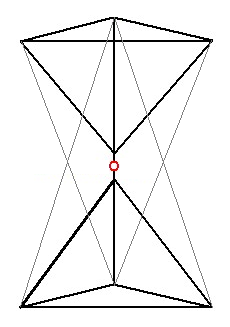

За основу берется тетраэдрическая антенна (диполь) типа BAE [6] и рассматривается несколько вариантов конструкций таких антенн. Эта антенна является новацией биконической антенны [7] общего пользования в VHF/UHF полосе(50-1000МГц). Вместо конусов в ней используется два тетраэдра, каждый из которых состоит из шести трубчатых элементов или стержней. Для удобства все 12 стержней имеют одинаковые длины, образуя таким образом правильные тетраэдры. Поскольку ведущим фактором в проектировании антенн КВ-диапазона, является уменьшение их физических размеров, антенна работает на уровне или ниже наименьшей резонансной частоты. Ниже будет показано, что это происходит, когда длина антенны примерно соответствует четверти длины волны. Новаторским свойством тетраэдрической антенны является ее работа вблизи земли, в отличие от обычного двойного конуса, устанавливаемого высоко над землей. Антенна располагается вертикально своей оси, нижняя половина может стоять на изоляционных опорах, удерживающие ее неподвижно. По-новому располагаются и крепления изолированных тросов, связывающие три верхних и три нижних угла антенны. Это обеспечивает антенне самоподдержку, при условии, что три нижних угла закреплены должным образом (смотри рисунок 2).

Обычно средством передачи вертикально поляризованных волн используют либо монополь в четверть длины волны, либо полуволновой диполь. Монополь питается с земли, что требует системы проводов в ней, для улучшения проводимости и уменьшения резистивных потерь мощности. Диполь, в свою очередь не требует заземления, но, по крайней мере, в два раза выше монополя. Для передачи на 7 МГц, типичный монополь будет 10м в высоту, а стандартный диполь - 20м, плюс небольшая величина над землей. Тетраэдрическая антенна обеспечивает комбинацию преимуществ монополя (малая высота) и диполя (никаких проводов в земле).

Рисунок 2 – Прототип тетраэдрической антенны

1 Основные характеристики антенных решеток

Антенные решетки - наиболее эффективные и перспективные антенные системы, позволяющие осуществлять быстрый обзор пространства, многофункциональный режим работы, комплексирование радиосредств, адаптацию к конкретной радио обстановке, предварительную обработку сверхвысокочастотных сигналов, обеспечение электромагнитной совместимости и т.д. Антенная решетка, обеспечивающая излучение и прием радиоволн, - неотъемлемая часть любой радиотехнической системы. Требования к техническим характеристикам антенн вытекают из назначения радиосистемы, условий размещения, режима работы, допустимых затрат и т.д. Реализуемость необходимых направленных свойств, помехозащищенности, частотных, энергетических и других характеристик антенн во многом зависит от рабочего диапазона волн.

Решетки обладают рядом интересных и полезных свойств. Кроме возможности получения узкой ДН и большого КНД, решетки дают возможность, например, изменять положение ДН в пространстве без изменения положения самой решетки и отдельных ее частей.

Антенны СВЧ широко применяют в различных областях радиоэлектроники - связи, телевидении, радиолокации, радиоуправлении, а также в системах инструментальной посадки летательных аппаратов, радиоэлектронного противодействия, радиовзрывателей, радиотелеметрии и др. Успешное развитие радиоастрономии и освоение космоса во многом связаны с достижениями антенной техники СВЧ. В последние годы намечаются новые области использования СВЧ антенной техники, например для передачи СВЧ энергии на большие расстояния.

Применение ФАР для построения сканирующих остронаправленных антенн позволяет реализовать высокую скорость обзора пространства и способствует увеличению объема информации о распределении источников излучения или отражения электромагнитных волн (ЭМВ) в окружающем пространстве.

Характерной особенностью современных антенн является их многообразие (непрерывно появляются новые типы). В соответствии с решаемыми радиотехнической системой задачами, антенны СВЧ, работающие в дециметровом, сантиметровом или миллиметровом диапазонах волн, имеют принципиально различные характеристики и отличаются конструкцией, технологией изготовления, эксплуатацией и т.д.

2 Основные сведения о программе mmana

Для расчета и анализа антенн используются программы, основанные на методе моментов [8]. Наибольшее распространены NEC2 [9] и MININEC3 [10]. Несмотря на большой возраст, эти программы считают антенны с достаточной для практики точностью. Однако непосредственная работа с ними весьма трудна, так как ввод информации и ее вывод возможен только в текстовом режиме. То есть пользователь вводит цифры, и цифры же получает.

MMANA-GAL является одной из программ, позволяющей комфортно подготавливать данные для расчетов в модифицированном MININEC3 и анализировать полученный результат. Для создания модели антенны и вывода результатов в MMANA можно использовать как текстовый, так и графический режимы. Кроме подготовки-обработки данных MININEC3, MMANA включает в себя множество дополнительных функций, облегчающих работу проектировщику антенн.

Для использования в MMANA-GAL MININEC3 был переведен в C/C++ [11] и существенно модифицирован (прежде всего, для повышения точности, ускорения расчетов, а также автоматической коррекции многих ошибок пользователя в описании антенны) и непосредственно включен в код программы.

MMANA-GAL унаследовала ограничения MININEC3, главным из которых является то, что при расчете входного сопротивления и параметров ближнего поля не учитываются потери в земле. Это приводит к погрешности при расчетах Za и Ga горизонтальных антенн, подвешенных ниже 0,16λ и вертикалов с противовесами, приподнятыми на высотах от 0,005λ до 0,05λ. MININEC3 в этих случаях дает погрешность тем большую, чем сильнее отличаются параметры земли от идеальных.

При расчете диаграммы направленности влияние параметров реальной земли в MININEC3 всегда учитывается корректно.

Поскольку расчеты MMANA являются универсальными для любого расположения проводов, то базироваться они могут только на наиболее общих формулах: в основе вычислений лежит система уравнений Максвелла [12].

∇·E = ρ/ε0 – Закон Гаусса для E;

∇×E = – ∂B/∂t – Закон Фарадея; (2.1)

∇·B = 0 – Закон Гаусса для В;

∇×B = j/ε0c2 + (1/c2)·∂E/∂t – Теорема о циркуляции В,

где

E – векторное электрическое поле

∇· – значок оператора дивергенции (потока);

ρ – суммарный заряд;

ε0 – диэлектрическая постоянная вакуума;

B – векторное магнитное поле;

∇× – значок оператора ротора (вихря);

∂B/∂t – частная производная (изменение) B по времени;

∂E/∂t – частная производная (изменение) E по времени.

j – ток;

с – скорость света.

Однако для численных методов удобнее преобразовать эту систему в интегральное уравнение электрического поля (ИУЭП) [13].

E = – jωμА + (1/jωє) •∇ (∇•А). (2.2)

ИУЭП позволяет вычислять напряженность излучаемого поля в зависимости от распределения тока в антенне. Два свойства ИУЭП делают его незаменимым для расчета антенн:

– ИУЭП позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности).

– ИУЭП может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.

В качестве исходных результатов ИУЭП требует распределение токов в антенне. Для вычисления этого распределения все провода антенны разбиваются на сегменты, в каждом из которых вычисляется как собственный (от источника) ток, так и наведенный от каждого из всех остальных сегментов.

Т.к. антенна разбивается на n сегментов, то при вычислении распределения токов образуется квадратная матрица со стороной n (для каждого из n сегментов считается n токов: один свой и все наведенные). Поэтому время ее расчета и необходимая для этого память растут пропорционально квадрату числа сегментов.

Основные погрешности моделирования связаны именно с разбиением антенны на сегменты (сегментацией). То есть от количества сегментов и способа разбиения. Ток в каждом сегменте предполагается линейно изменяющимся. Если это условие в антенне не выполняется, то рассчитанное распределение токов будет неверным. А, следовательно, рассчитанное на основе этого распределения, поле антенны, т.е. ее характеристики.

Нарушение вышеуказанного условия может происходить, например, если:

– длина сегмента более 0,1 длины волны. На столь длинном сегменте линейная аппроксимация тока уже заметно отличается от реально существующего синусоидального распределения. Эта ошибка называется недостаточной плотностью сегментации;

– в тех участках антенны, где ток проходит через ноль (пучности напряжения) на синусоидальном распределении реальное место в пределах одного сегмента может не совпасть с вычисленным на основе линейной аппроксимации тока в сегменте. Поэтому на концах антенны и в участках предполагаемых пучностей напряжения длины сегментов надо уменьшать (переменная плотность сегментации).