- •Стационарные машины и установки Учебное пособие

- •Соловьев в.С.

- •1. Общие вопросы теории вентиляторных, водоотливных и пневматических установок

- •1.1. Основные элементы шахтных стационарных установок

- •1.2. Классификация машин

- •1.3. Конструктивные схемы машин

- •1.4. Характеристика внешней сети установки

- •2. Теоретические основы

- •2.1. Физические основы рабочего процесса

- •2.2. Основные параметры и зависимости теоретических лопастных машин

- •2.3. Индивидуальные характеристики лопастных машин

- •2.4. Подобие турбомашин

- •3. Работа турбомашин на внешнюю сеть

- •3.1. Эксплуатационные режимы турбомашин

- •3.2. Регулирование турбомашин

- •3.3. Совместная работа турбомашин

- •4. Вентиляторные установки

- •4.1. Классификация вентиляторных установок

- •4.2. Эквивалентное отверстие рудника

- •4.3. Действительные характеристики

- •4.5. Работа и кпд нагнетательного вентилятора

- •4.6. Мощность вентилятора

- •4.7. Схемы вентиляторных установок

- •4.8. Проектирование вентиляторных установок

- •5. Шахтные водоотливные установки

- •5.1. Классификация водоотливных установок

- •5.2. Технологические схемы

- •5.3. Насосные камеры и водосборники

- •5.4. Кавитация в насосах

- •5.5. Осевое усилие в лопастном насосе

- •5.6. Действительная характеристика внешней сети

- •5.7. Проектирование водоотливных установок

- •6. Рудничные пневматические

- •6.1. Классификация компрессоров

- •6.2. Принципиальная схема и принцип действия

- •6.3. Теоретический и рабочий процесс одноступенчатого поршневого компрессора

- •6.4. Действительный цикл в поршневом компрессоре

- •6.5. Многоступенчатое сжатие в компрессорах

- •6.6. Регулирование работы компрессоров

- •6.7. Мощность и кпд компрессора

- •6.8. Компрессорные станции и их оборудование

5.7. Проектирование водоотливных установок

Цель проектирования – выбор современных технических средств водоотлива при максимальной экономичности эксплуатации. К задачам проектирования относятся: выбор схемы водоотлива; расположение и выбор насоса; подбор трубопровода; определение действительного режима работы водоотливной установки; выбор электродвигателя и схемы автоматизации; определение расхода электроэнергии.

Методика расчета излагается в соответствии с работой [2].

Для расчета водоотливной установки необходимы следующие исходные данные: величина нормального Qпр и максимального притока Qпр max воды; геометрический напор, т.е. полная высота подъема воды Нг; физико-химическая характеристика воды.

С учетом принятых схем вскрытия месторождения и околоствольного двора выбирается место расположения насосной камеры и водосборников, место слива воды на поверхности. Это позволяет запроектировать гидравлическую схему, установить геометрическую высоту всасывания и нагнетания, длину трубопроводов.

Минимальная подача насоса выбирается из условия, что рабочий насос должен откачивать максимальный суточный приток не более чем за 20 ч:

Qmin = 24Qпр/20. (84)

Ориентировочный напор насоса

H' = Hг/тр, (85)

где тр = 0,90,5 – КПД трубопровода.

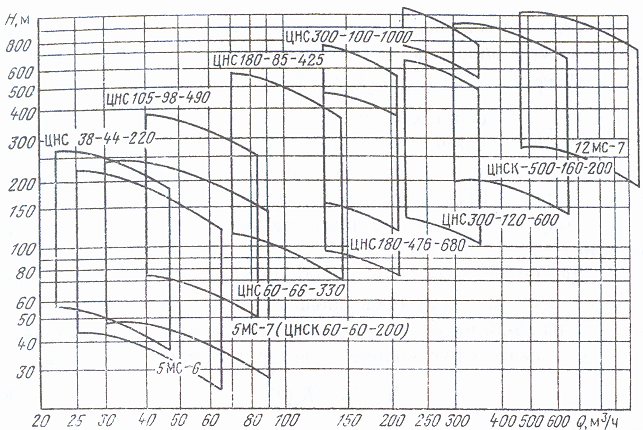

Нанеся точку с координатами Qmin, H' на сводный график рабочих зон характеристик насосов (рис.43), определяем тип насоса.

В случае, если требуемый напор не может быть обеспечен насосом данной подачи, необходимо: использовать насос c большей подачей и напором, применить ступенчатый водоотлив с последовательным включением насосов, расположенных на разных горизонтах, или ступенчатый водоотлив с водосборником на промежуточном горизонте.

Если необходимая подача превышает максимальную для насоса, подходящего по напору, то следует применить параллельную работу насосов на один трубопровод.

После выбора насоса необходимо определить его подачу и напор на одно колесо Hк в оптимальном режиме (при максимальном КПД) и нулевой подаче Нко

Определяется число рабочих колес насоса

Zк = H'/Hк . (86)

Вычисляется напор насоса при закрытой задвижке

Рис.43.

Области промышленного использования

шахтных секционных насосов

Выбранный насос проверяется на наличие рабочего режима и устойчивость работы: Hг 0,95H0, в противном случае увеличивается число колес.

Определяется оптимальный диаметр напорного трубопровода по формуле

(88)

(88)

где:

аэ – стоимость 1 кВтч

электроэнергии, руб/(кВтч);

э = Lэ/L

– коэффициент эквивалентной длины,

учитывающий потери напора на местные

сопротивления за пределами насосной

камеры (обычно э = 0,1);

Lэ – длина,

эквивалентная местным сопротивлениям

нагнетательного трубопровода, м; L

– геометрическая длина нагнетательного

трубопровода, м;

![]() Qпр/(nQ)

– относительный часовой приток воды;

Q – подача насоса по

паспорту, м3/ч;

n – число напорных

трубопроводов, включая резервный;

R'т = 100-230

– коэффициент, зависящий от давления

и марки стали; уст = ндвс

– КПД установки, зависящий от КПД насоса,

двигателя и электрической сети.

Qпр/(nQ)

– относительный часовой приток воды;

Q – подача насоса по

паспорту, м3/ч;

n – число напорных

трубопроводов, включая резервный;

R'т = 100-230

– коэффициент, зависящий от давления

и марки стали; уст = ндвс

– КПД установки, зависящий от КПД насоса,

двигателя и электрической сети.

Полученное значение диаметра округляется до ближайшего значения по ГОСТ 8731-87.

Диаметр всасывающего трубопровода выбирают из расчета, чтобы скорость в нем не превышала 1 м/с, и в то же время он должен быть на 25-50 мм больше диаметра напорного трубопровода.

Составляется уравнение характеристики трубопровода

H = Hг + RcQ2, (89)

где Rc – сопротивление трубопровода.

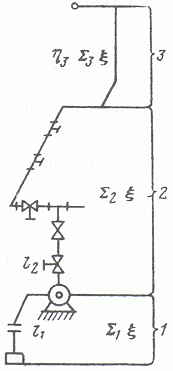

Для получения правильного результата гидравлическая схема разбивается на три участка (рис. 44): 1 – подводящий трубопровод и его арматура; 2 – трубопровод с арматурой в насосной камере; 3 – напорный трубопровод с арматурой.

Тогда

Rc = Rc1Rc2Rc3, (90)

Рис.44.

Расчетная схема

трубопровода

где Aдл1,Aм – удельное гидравлическое сопротивление соответственно по длине и местное; 1 – сумма коэффициентов местных сопротивлений фасонных частей, арматуры, задвижек на данном участке; значения Aдл1 и Aм, подсчитаны по формулам

![]()

![]() (91)

(91)

где = 0,021/d0.3 – коэффициент гидравлического трения.

Задаваясь различными значениями Q в уравнении (89), находим соответствующие Н. Совмещаем характеристику насоса и трубопровода в одном масштабе. Точка пересечения определяет рабочий режим – Qраб, Hраб, раб.

Делается проверка на допустимую высоту всасывания по формуле

![]() (92)

(92)

где Hвс – действительная вакуумметрическая высота всасывания (определяется по типовой схеме).

По характеристике насоса определяется допустимая высота всасывания Hдоп.в при Qраб. Для избежания кавитации необходимо обеспечить условие Нв Ндоп.в. Если условие не выполняется, то необходимо уменьшить геометрическую высоту всасывания или увеличить диаметр всасывающего трубопровода.

Определяется необходимая мощность двигателя

![]() (93)

(93)

По мощности и частоте вращения (указанной на характеристике насоса) выбирают электродвигатель.

Годовой расход электроэнергии

![]() ,

(94)

,

(94)

где Тн = 24Qпр/Qраб – время работы агрегатов в сутки при откачке нормального притока; Tmax = 24Qпр.mах/Qраб – максимального притока.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте классификацию шахтных водоотливных установок [1,6].

2. Приведите основные технологические схемы стационарного водоотлива [1,4].

3. Поясните устройство и расположение насосных камер и водосборников [3,4].

4. Физические основы возникновения кавитации. По какому закону она возникает [4,6]?

5. Как определяется вакуумметрическая высота всасывания [3,6]?

6. Причины возникновения осевого усилия, его значение и способы уравновешивания [4,6].

7. Что такое действительная характеристика внешней сети и как определяется рабочий режим водоотливной установки [6]?

8. Как выбирается электронасосный агрегат для стационарного шахтного водоотлива [2,5]?