- •Стационарные машины и установки Учебное пособие

- •Соловьев в.С.

- •1. Общие вопросы теории вентиляторных, водоотливных и пневматических установок

- •1.1. Основные элементы шахтных стационарных установок

- •1.2. Классификация машин

- •1.3. Конструктивные схемы машин

- •1.4. Характеристика внешней сети установки

- •2. Теоретические основы

- •2.1. Физические основы рабочего процесса

- •2.2. Основные параметры и зависимости теоретических лопастных машин

- •2.3. Индивидуальные характеристики лопастных машин

- •2.4. Подобие турбомашин

- •3. Работа турбомашин на внешнюю сеть

- •3.1. Эксплуатационные режимы турбомашин

- •3.2. Регулирование турбомашин

- •3.3. Совместная работа турбомашин

- •4. Вентиляторные установки

- •4.1. Классификация вентиляторных установок

- •4.2. Эквивалентное отверстие рудника

- •4.3. Действительные характеристики

- •4.5. Работа и кпд нагнетательного вентилятора

- •4.6. Мощность вентилятора

- •4.7. Схемы вентиляторных установок

- •4.8. Проектирование вентиляторных установок

- •5. Шахтные водоотливные установки

- •5.1. Классификация водоотливных установок

- •5.2. Технологические схемы

- •5.3. Насосные камеры и водосборники

- •5.4. Кавитация в насосах

- •5.5. Осевое усилие в лопастном насосе

- •5.6. Действительная характеристика внешней сети

- •5.7. Проектирование водоотливных установок

- •6. Рудничные пневматические

- •6.1. Классификация компрессоров

- •6.2. Принципиальная схема и принцип действия

- •6.3. Теоретический и рабочий процесс одноступенчатого поршневого компрессора

- •6.4. Действительный цикл в поршневом компрессоре

- •6.5. Многоступенчатое сжатие в компрессорах

- •6.6. Регулирование работы компрессоров

- •6.7. Мощность и кпд компрессора

- •6.8. Компрессорные станции и их оборудование

5.5. Осевое усилие в лопастном насосе

В центробежных насосах осевое усилие, действующее по оси ротора в сторону входа текучего в машину, неизбежно и может быть очень велико, а его уравновешивание представляет сложную техническую задачу.

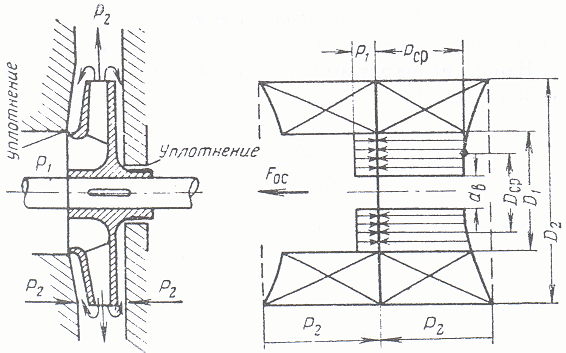

Физическая природа осевого усилия понятна из схемы рабочего колеса и эпюры давлений, действующих на обе стороны колеса (рис.41).

При работе центробежного насоса в колесе происходит приращение давления от Р1 перед входом до Р2 после выхода жидкости из него. На колесо действуют осевые усилия от гидростатического давления воды в пространствах между корпусом насоса и дисками (передним и задним) колеса.

Сжимающие силы по кольцу от внешнего диаметра D2 до диаметра уплотнения переднего диска D1 одинаковы и двигающего усилия не дают (площади этих эпюр перечеркнуты крестообразно).

Рис.41.

К определению осевого усилия в насосах

Суммарная осевая сила в многоступенчатом центробежном насосе выражается формулой

,

(81)

,

(81)

где P1, P2 – давления воды на входе и выходе колеса; Zк– число колес; U2 – линейная скорость на наружной окружности колеса; Rcp = Dcp/2 – средний радиус окружности входного отверстия в колесе; R2 – внешний радиус колеса.

Уравновешивание осевого усилия может быть осуществлено следующими способами: гидравлическим уравновешивающим устройством с разгрузочным диском, применением колес с двусторонним всасыванием или взаимно противоположной установкой обычных колес.

5.6. Действительная характеристика внешней сети

и режим работы водоотливной установки

Установка главного водоотлива работает обычно на постоянный трубопровод, сопротивление которого в процессе эксплуатации меняется незначительно, а утечки практически отсутствуют. Напор, необходимый для подъема воды, можно вычислить по формуле [6]

![]()

![]() (82)

(82)

Здесь второе слагаемое есть потери напора на всасывание, третье слагаемое – потери в нагнетательном трубопроводе, четвертое слагаемое – напор на создание кинетической энергии потока.

Зная, что скорость потока С = QF (Q – расход; F – площадь поперечного сечения), можно получить зависимость H = f(Q), имеющую вид квадратичной параболы с начальной ординатой Нг, которая является характеристикой внешней сети водоотливной установки.

При наличии напорной характеристики насоса с максимумом (точка А) возможен случай с двумя режимами работы (a1 и а2), т.е. наблюдается неустойчивая работа с гидравлическими ударами (например, при резком изменении подачи от Q1 до Q2).

Если характеристика внешней сети пройдет выше напорной характеристики насоса, то не будет никакого режима работы. Отсюда очевидно обязательное условие нормальной работы

Нм0 > Hг, (83)

где Hм0 – начальный манометрический напор насоса при нулевой подаче (пуск при закрытой задвижке).