- •Введение

- •Глава 1. Классификация мазей и мазевых основ

- •Классификация мазей как дисперсных систем

- •Обзор остальных классификаций

- •Классификация мазевых основ и требования к ним

- •Глава 2. Вспомогательные вещества и их роль в производстве мазей

- •Глава 3. Технология мазей на фармацевтических предприятиях

- •Глава 4. Стандартизация мазей

- •Глава 5. Оборудование для фасовки мазей и паст. Виды упаковки мазей и упаковочные материалы

Глава 4. Стандартизация мазей

Внутрицеховой контроль мазей осуществляется практически на каждой стадии и операции и, особенно перед фасовкой препарата с тем, чтобы убедиться в качественном изготовлении продукта. Окончательное заключение по всем показателям качества готовой продукции дает отдел технического контроля (ОТК) завода.

Мази стандартизируют по качественному и количественному содержанию лекарственных веществ (определение подлинности).

Это определение проводится визуально по внешнему виду и органолептическим признакам, а также проведением качественных реакций на лекарственные вещества, входящие в ее состав. Для качественной идентификации и определения количества лекарственных веществ, содержащихся в готовой мази, используют методики, приведенные в соответствующих статьях ГФ, ВФС, ГОСТах, ТУ и др.

Отклонения в массе мазей, расфасованных в баночки или тубы, проверяют путем взвешивания 10 доз.

Для суспензионных мазей определяется дисперсность частиц с помощью окулярного микромера микроскопа по методике ГФ XI. Нормы степени дисперсности твердых частиц являются индивидуальными для каждой мази и должны быть указаны в частных статьях ГФ и другой НТД.

Степень дисперсности в эмульсионных мазях также может быть установлена с помощью электронного микроскопа с окуляр-микрометром при условии окраски дисперсной фазы. При этом определяют диаметр 1000 капель, а затем вычисляют в процентах содержание капель разного размера. Метод легко выполним, однако нормы качества для эмульсионных мазей пока ни в одной фармакопее не указаны.

Другие испытания проводятся в соответствии с требованиями действующей НТД на отдельные наименования мазей.

Так, согласно НТД, иногда в мазях требуется определить рН. Для этих целей навеску мази заливают 50 мл дистиллированной воды (50-60°С) и встряхивают на вибраторе в течение 30 мин. Полученную вытяжку отфильтровывают и потенциометрически определяют рН.

Фармакопея XI издания требует испытания мазей на микробную чистоту. В это понятие входит количественное определение жизнеспособных бактерий и грибов, а также выявление определенных видов микроорганизмов, наличие которых недопустимо в нестерильных лекарственных средствах.

В мазях иногда необходимо производить определение их структурно-механических свойств (консистенции), степени высвобождения лекарственных веществ из мазей и стабильности их при различных условиях хранения. Обычно эти определения осуществляют при разработке новых или усовершенствовании существующих мазей.

Глава 5. Оборудование для фасовки мазей и паст. Виды упаковки мазей и упаковочные материалы

Упаковку мазей производят в емкости из различных материалов. Мази, содержащие водную фазу или летучие компоненты, упаковывают в емкости, предотвращающие их испарение. Для упаковки мазей часто используются банки стеклянные, фарфоровые, из полимерных материалов (полистирол) емкостью 10, 20, 30, 50 и 100 мл, которые закрываются завинчивающимися крышками под обтяжку 00.

Для фасовки мазей ангро используют деревянные бочки (50-100 кг), жестяные или стеклянные банки (5-10-20 кг).

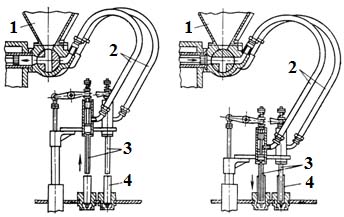

Мази фасуют с помощью шнековых и поршневых дозирующих машин (рис. 1.6). Шнековая самодозирующая машина состоит из бункера (1), заполняемого мазью, и шнека (2), подающегомазь через кран (3) в мундштук (4). Через определенные промежутки времени кран закрывается, и мазь из мундштука выталкивается в баночку или тубу. Фасовка осуществляется по времени закрытия и открытия крана. Банки с расфасованной мазью закрывают крышками.

Рис. 1.6. Шнековая машина для фасовки мазей

Наиболее удобной и современной упаковкой для мазей являются тубы, изготовленные из металла или полимерных материалов. Туба является наиболее гигиеничной и удобной упаковкой – на нее можно наносить деления, допускающие дозирование мази, к ней могут прилагаться насадки (апликаторы) из пластмассы, позволяющие вводить мазь в полости и т.д. Для металлических туб используют алюминий марок А6 и А7. Внутренняя поверхность их покрывается лаком (ФЛ-559), а наружная – эмалевой краской, на которую затем наносится маркировка.

В качестве полимерных материалов для изготовления туб используют полиэтилен низкой и высокой плотности, полипропилен, поливинилхлорид.

С целью герметизации отверстие тубы закрывают сплошной тонкой алюминиевой пленкой, сверху навинчивается конический бушон. Внутри бушона имеется острый шип, которым прокалывают отверстие тубы при использовании.

Для наполнения туб используют тубонаполнительные машины линейного и карусельного типа. Так, машины Colibri, “GA-40”, “GA-85” (Италия) предназначены для наполнения как металлических, так и полиэтиленовых туб (кроме А-85); фирма «Ивка» (Германия) изготавливает машины «ТИ-23», «TF-24», «TF-51»; фирма «Гофлигер-Карг» – тубонаполнительные машины марки «Rossi», которые способны упаковывать мази в металлические, полиэтиленовые и поливинилхлоридные тубы; шведская фирма «Аренко» производит машины типа «Arencomatic-1000» и «Arencomatic-2000»

Последовательность работы тубонаполнительных машин.

На роторном столе (например, у машины TF-51 (рис. 1.7)) смонтированы попарно 20 тубодержателей. Пустые тубы с лотка при помощи подающего устройства устанавливаются на разжатых тубодержателях. Здесь же производится продувка туб и их вакуумирование с целью удаления пыли, остатков упаковочного материала и др. После перемещения роторного стола на определенно заданный угол происходит операция подтяжки колпачков для туб и их рихтовка (вдавливание туб в тубодержатели до отказа). Затем с помощью фотоэлектрического устройства производится ориентация тубы по этикетке. Это же устройство играет и контрольно-блокирующую функцию, отключая подачу мази в случае отсутствия тубы в тубодержателе. В следующей позиции роторного стола происходит наполнение тубы мазью, которая из бункера подается по шлангам через наполнительные сопла. Сопло входит в тубу перед началом наполнения и поднимается по мере ее наполнения. По окончании происходит обратное отсасывание мази, благодаря чему она не вытекает из сопла в промежутках между стадиями наполнения. Далее происходит герметизация тубы. Края ее сплющиваются и туба фальцуется один раз на 180°. Затем производится окончательная фальцовка, сжатие фальца, нанесение на него рифления, цифр, обозначающих дату выпуска, серию и др. После этого тубы подаются на транспортер или к спусковому желобу.

Рис. 1.7. Схема дозирующего устройства тубонаполнительной машины «TF-51» а – момент подачи порции мази из бункера (1); б – момент заполнения тубы (4) мазью через шланги (2) и металлические сопла (3)

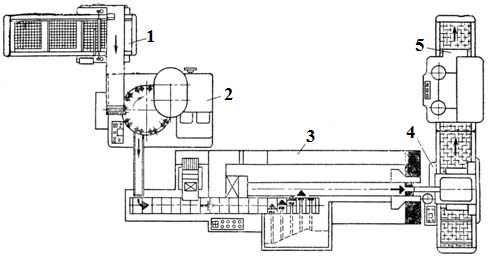

Тубонаполнительные машины фирмы «Ивка» имеют устройства, позволяющие наполнять тубы мазями в среде инертного газа (антибиотики, легкоокисляющиеся вещества). Машины часто комплектуются в линии с машинами, подающими пустые тубы, упаковочными машинами в бумажные пеналы, складывающими их в картонные коробки, обандероливающими и упаковывающими их в полиэтиленовую пленку. Эти машины одновременно наносят маркировку, сопроводительные надписи и др. Схема технологической линии для наполнения и упаковки туб показана на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Схема технологической линии для наполнения и упаковки туб 1 – машина, подающая пустые тубы; 2 – тубонаполнительная машина; 3 – машина для упаковки туб в пеналы; 4 – машина для упаковки пеналов в картонные коробки; 5 – машина для упаковки картонных коробок в полиэтиленовую пленку.

Хранение мазей.

Мази, независимо от вида упаковки, должны храниться в прохладном, защищенном от света месте. Мази, содержащие дубильные вещества, йод, ртуть не должны соприкасаться с металлическими предметами.

Эмульсионные мази и мази на эмульсионных основах должны храниться в заполненных доверху емкостях (во избежание испарения водной фазы) и при температуре не ниже нуля и не выше 30-40°С.

Мази на жировых основах хранят при более низких температурах во избежание их прогоркания. В таких же условиях следует хранить мази, содержащие термолабильные вещества и мази-суспензии.

Вывод

В данной работе были представлены основные классификации мазевых основ и готового продукта, технологические схемы производства и краткий обзор устройств, используемых в промышленном изготовлении. И в завершении хотелось бы упомянуть об основных тенденциях развития в современном производстве мазей.

Основная тенденция развития производства мягких лекарственных форм связана с использованием все более эффективных лекарственных субстанций и создания на их основе комбинированных мазей или мазей, предназначенных для лечения определенных заболеваний, например, для лечения трофических язв, мокнущих и сухих дерматитов, инфицированных ран, осложненных возбудителями аэробной микрофлоры, а также мазей для профилактики некоторых заболеваний. Примером могут быть предложенные за последнее десятилетие гидрофильные мази, которые проявляют многонаправленное действие на инфицированную рану, мази для регуляции деятельности сердечнососудистой системы, мази для профилактики "морской болезни" и т.д. Перспективным является создание самостерилизующихся хирургических ректальных мазей, которые могут обеспечивать высокую локальную концентрацию действующих веществ при различных проктологических заболеваниях.

Варьируя различные сочетания вспомогательных веществ, можно регулировать силу и продолжительность терапевтического действия мази, регулировать биодоступность лекарственных веществ; влиять на их накопление в тканях и на процесс элиминации.

Важным аспектом совершенствования технологии мази является разработка нового, более совершенного оборудования для производства мазей (реакторы-смесители, мешалки, гомогенизаторы, тубонаполнительные машины).

Список литературы

Большаков Н.В. Вспомогательные вещества в технологии лекарственных форм. – Л.: Ленинградский химико – фармацевтический институт, 2001.

Иванова Л.А. Технология лекарственных форм: учебник в 2-х т. / Л.А. Иванова. - М.: Медицина, 1991. - Т.2 - 544с.

Муравьев И. А. Технология лекарств. 2- е издание. М.: Медицина, 1998 г.

Технология лекарств 2013. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://techlek.ru/rektalnyie-lekarstva/rektalnyie-kapsulyi/

Чуешов В.И. Промышленная технология лекарств: учебник в 2-х т. / В.И. Чуешов. - Х.: МТК-Книга, 2002. - Т.2. - 560с.