- •Лекция: Закономерности развития психики в онтогенезе. Проблема возрастной периодизации.

- •Вопрос 1: Законы психического развития.

- •Вопрос 2. Неравномерность и гетерохронность психического развития.

- •Вопрос 3: Проблема возрастной периодизации в психологии.

- •Вопрос 4: Основные критерии периодизации детского развития л.С.Выготского и его последователей.

- •Вопрос 5: Стабильные и критические периоды развития.

Вопрос 2. Неравномерность и гетерохронность психического развития.

Если рассматривать возрастную динамику психических функций в отдельные отрезки жизни, можно выделить два основных закона – закон неравномерности развития и закон гетерохронности.

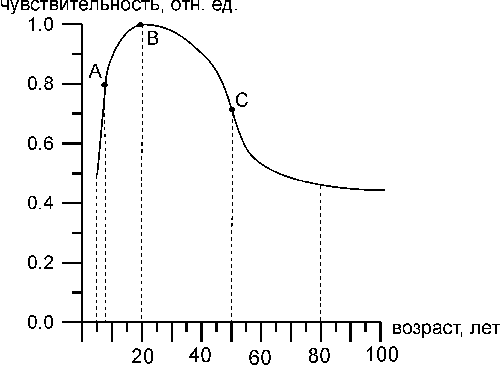

П.П. Лазарев – физиолог – первым обратил внимание на изменение разных видов чувствительности: зрительной, слуховой, кинестетической. П.П. Лазарев получил кривую изменений пороговой чувствительности – зрительной, слуховой и кинестетической от 4-х до 102 лет:

Он обнаружил, что до 6-7 лет – ускорение, затем замедление темпа роста, к 20 годам – оптимум, далее идут инволюционные процессы до 50 лет – ускоренное ухудшение, затем инволюционные процессы замедляются.

Закон неравномерности развития – изменение отдельных психических функций имеет разные темпы как в период роста, так и в период старения.

Неравномерность – заключается в нелинейности процесса созревания психофизиологических функций и в наличии точек перегиба кривой изменений как при эволюции, так и при инволюции.

Рассмотрим усредненную кривую изменения пороговых величин слуховой, зрительной и кинестетической чувствительности человека в период от 4 до 102 лет.

На кривой выделяются три характерные точки: А – смена знака ускорения в развитии, В – максимум, С – точка стабилизации.

Форма кривой показывает, что все сенсорные функции изменяются непрерывно и с различной скоростью:

до 6-7 лет имеет место ускорение развития всех функций;

в период 7-20 развитие идет с замедлением;

в 20 лет достигается оптимум в развитии сенсорных функций;

в период 20-50 лет идет ускоренное ухудшение сенсорики;

после 50 лет процесс старения сенсорных функций все более замедляется; то есть то, что человек сохранил к 70 годам, практически уже не ухудшится до смерти.

Закон гетерохронности – несовпадение во времени фаз развития отдельных органов, структурных образований и функций на протяжении всей жизни.

Гетерохронность обнаруживается уже в эмбриогенезе. Структуры, которые необходимы к моменту рождения, созревают избирательно и ускоренно. Это те структуры, которые обеспечивают минимум приспособительных функций, необходимых живому организму в экологической ситуации. Гетерохронность развития существует как в раннем (детство), так и в позднем (старение) онтогенезе. Общая закономерность такова: развиваются те функции, которые имеют наибольшее значение в данный момент; это экономит суммарный запас энергии, отпущенный человеку на жизнь.

Гетерохронность является специальной закономерностью, состоящей в неравномерном развертывании наследственной информации.

Выделяется внутрисистемная (внутрифункциональная) и межсистемная (межфункциональная) гетерохронность.

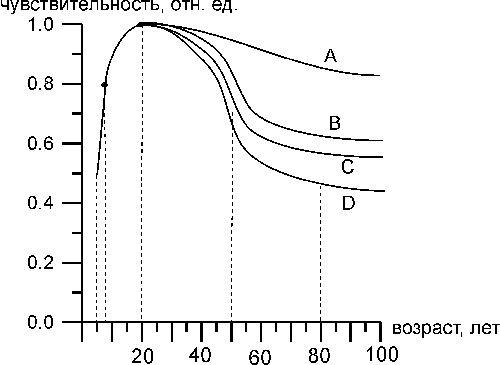

Внутрисистемная (-функциональная) гетерохронность – несовпадение во времени разных сторон одной и той же функции. Например, возрастное снижение чувствительности к восприятию цвета (рис). Наиболее долго сохраняется восприятие среднего участка спектра (желто-зеленый), а также тренируемые функции (красный - у сталеваров; у пилотов вообще не падает).

Межсистемная (-функциональная) гетерохронность – несовпадение во времени фаз и уровней развития различных систем. Проявляется в том, что разные системы формируются в разное время; при этом вначале формируются более старые в филогенетическом смысле образования.

Примеры межсистемной гетерохронности:

у ребенка эволюционно более старые области мозга (древний мозг, средний мозг) полностью сформированы к моменту рождения; в то же время лобная и теменная части мозга заканчивают формирование только к 2 годам;

сначала появляется восприятие и лишь затем память и мышление.

В период старения гетерохронность выполняет компенсаторную функцию, способствуя сохранности одних функций за счет других, причем более всего сохраняются жизненно важные и тренируемые функции: словесно-логическая память (по сравнению с образной); все функции руки; речеслуховая и зрительная ориентация. В частности, у водителей транспорта все зрительно-пространственные функции как главные компоненты трудоспособности почти не меняются до старости.