- •Болезни суставов

- •Миастения

- •Болезни центральной нервной системы

- •Боковой амиотрофический склероз

- •Рассеянный склероз

- •Энцефалиты

- •Инфекционные болезни

- •Вирусные болезни

- •Парагрипп

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Аденовирусная инфекция

- •1 В написании главы принимала участие доцент т. Н. Ганзен. 468

- •Натуральная оспа

- •Риккетсиозы

- •Эпидемический сыпной тиф

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •17 Струков а. И., Серов в. В. 4g|

- •Иерсиниоз

- •Патологическая анатомия.

- •Туляремия

- •Сибирская язва

- •Первичный туберкулез

- •Прогрессирование первичного туберкулеза с генерализацией процесса.

- •Гематогенный туберкулез

- •I органы

- •Вторичный туберкулез

- •Патоморфоз туберкулеза

- •Сифилис

- •Висцеральный сифилис

- •Врожденный сифилис

- •Септицемия

- •Септикопиемия

- •Септический (бактериальный) эндокардит

- •Грибковые заболевания (микозы)

- •Заболевания, вызываемые лучистыми грибами

- •Заболевания, вызываемые плесневыми грибами

- •Амебиаз

- •Балантидиаз

- •Цистицеркоз

- •Описторхоз

- •Пренатальная патология

- •Болезни прогенеза и киматогенеза гаметопатии

- •Бластопатии

- •Эмбриопатии

- •19 Струков а. И., Серов в. В. Сдг

- •Врожденные пороки центральной нервной системы

- •Врожденные пороки сердца

- •Врожденные пороки органов пищеварения

- •Врожденные пороки органов пищеварения

- •Врожденные пороки почек, мочевыводящих путей и половых органов

- •Врожденные пороки органов дыхания

- •Врожденные пороки костно-суставной и мышечной систем

- •Фетопатии

- •Инфекционные фетопатии

- •Неинфекционные фетопатии

- •Возрастные изменения

- •Пороки развития

- •Плацентарная недостаточность

- •Перинатальная патология

- •Недоношенность и переношенность

- •Асфиксия (аноксия)

- •Пневмопатии

- •Пневмонии

- •Родовая травма

- •Геморрагическая болезнь новорожденных

- •Гемолитическая болезнь новорожденных

- •Заболевания, обусловленные герпес-вирусами

- •Ветряная оспа

- •Цитомегалия

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Эпидемический паротит

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •Дифтерия

- •Скарлатина

- •Менингококковая инфекция

- •Кишечная коли-инфекция

- •Стафилококковая кишечная инфекция

- •Пупочный сепсис

- •Болезни, вызываемые простейшими

- •Опухоли у детей

- •Гамартомы и гамартобластомы поперечнополосатой мышечной ткани

- •Тератомы и тератобластомы

- •Опухоли из камбиальных эмбриональных тканей

- •Опухоли у детей, развивающиеся по типу опухолей у взрослых

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием промышленной пыли (пневмокониозы)

- •Талькоз

- •Слюдяной пневмокониоз

- •Сидероз

- •Алюминоз

- •22 Струков а. И., Серов в. В. 025

- •Бериллиоз

- •Антракоз

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием физических факторов

- •Болезни вследствие воздействия вибраций (вибрационная болезнь)

- •Болезни вследствие воздействия ионизирующих излучений (лучевая болезнь)

- •Профессиональные болезни, вызываемые перенапряжением

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием биологических факторов

- •Болезни твердых тканей зуба

- •Некариозные поражения

- •Пульпит

- •Периодонтит

- •Болезни десен и пародонта

- •Зубные отложения

- •Пародонтоз

- •Опухолеподобные заболевания

- •Неодонтогенные опухоли

- •Одонтогенные опухоли

- •Болезни слюнных желез

- •Слюннокаменная болезнь

- •23 Струков а. И., Серов в. В. 657

- •Стоматит

- •Предопухолевые изменения

- •Опухоли

- •Общая патологическая анатомия

- •Частная патологическая анатомия

Висцеральный сифилис

При висцеральном сифилисе поражаются внутренние органы, чаще в тре- тичный период заболевания. Могут вовлекаться в процесс многие органы (серд- це и сосуды, органы пищеварения, дыхания, молочные железы, нервная система и др.), но наибольшее значение в клинике висцерального сифилиса имеет пора- жение сердечно-сосудистой системы; велико также значение сифилиса централь- ной нервной системы (нейросифилис).

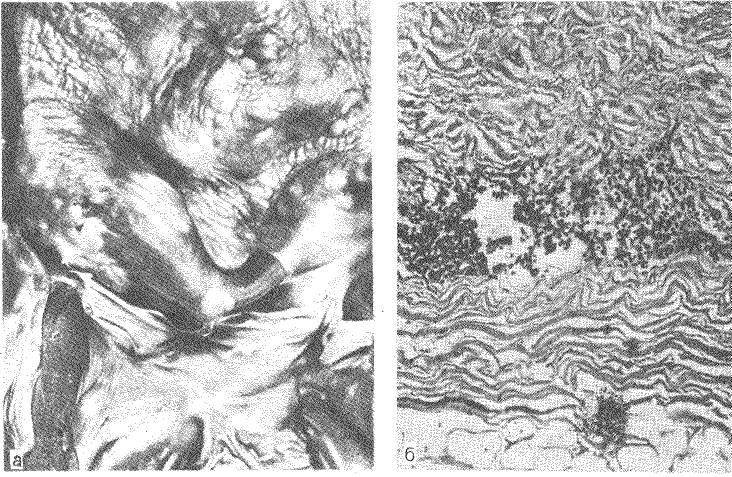

Поражение сердца при висцеральном сифилисе может проявляться в виде гуммозного и хронического межуточного миокардита и заканчивается развитием массивного кардиосклероза. Поражаются артерии разного калибра, возникает продуктивный артериит, заканчивающийся артериосклерозом. Чаще других ар- терий вовлекается аорта. Развивается сифилитический мезаортит (нередко че- рез 15—20 лет после заражения), обычно у мужчин в возрасте 40—60 лет. Процесс локализуется в восходящей части и дуге аорты, чаще непосредственно над клапанами. На интиме аорты появляются белесоватые бугристости с рубцо- выми втяжениями, придающими аорте вид шагреневой кожи (рис. 279). Если присоединяется атеросклероз, то картина специфических изменений затушевы- вается. В типичных случаях изменения резко обрываются в дуге или в нисходя- щей части аорты. Брюшная аорта поражается очень редко.

При сифилитическом мезаортите в стенке аорты обнаруживается воспали- тельный процесс, распространяющийся со стороны vasa vasorum и адвентиции на среднюю оболочку. Здесь имеются скопления лимфоидных, плазматических клеток, гигантских клеток типа Пирогова — Лангханса, фибробластов, иногда мелкие очажки некроза (см. рис. 279). Воспалительный инфильтрат разрушает эластические волокна средней оболочки, в ней появляются поля соединительной ткани с обрывками эластических волокон. Прочность стенки аорты уменьшается,

514

Рис. 279. Сифилитический мезаортит.

а — внешний вид аорты; б — микроскопическая картина.

просвет ее расширяется — образуется сифилитическая аневризма аорты. Анев- ризма восходящей части и дуги аорты, увеличиваясь в вентральном направле- нии, может вызывать узуру грудины и прилежащих частей ребер, выпячиваться через кожу и перфорировать ее.

Со стенки аорты воспаление может перейти на аортальный клапан и его заслонки. Они становятся белесоватыми, деформируются вследствие грубого рубцевания, характерного для сифилиса, срастаются между собой, что приводит к сифилитическому аортальному пороку. Он нередко комбинируется с аневриз- мой восходящей части аорты. Возможны и другие осложнения сифилитического мезаортита. Нередко гуммозный инфильтрат переходит, на венечные артерии сердца. Вокруг их устьев возникает специфическое воспаление, происходит руб- цевание, что приводит к сужению устьев венечных артерий и к коронарной недостаточности.

Нейросифилис представляет собой сифилитический процесс в нервной си- стеме. Он может наблюдаться в любом периоде заболевания, но чаще в третич- ном. Различают гуммозную и простую формы сифилиса нервной системы, сосу- дистые поражения, прогрессивный паралич и спинную сухотку. Гуммы в голов- ном мозге имеют характерное для них строение, размеры их различны — от про- совидного узелка до голубиного яйца. Иногда находят диффузные гуммозные разрастания с поражением ткани мозга и его оболочек. Простая форма сифилитического поражения выражается воспалительными лимфоцитарными инфильтратами как в ткани мозга, так и в его оболочках. Сосудистые поражения при неиросифилисе могут проявляться сифилитическим облите- рирующим эндартериитом и эндофлебитом. Вследствие циркуляторных наруше- ний в ткани головного и спинного мозга образуются очаги размягчения.

Прогрессивный паралич представляет собой позднее проявление сифилиса и характеризуется уменьшением массы головного мозга, истончением извилин, атрофией подкорковых узлов и мозжечка. Эпендима желудочков приобретает

18* ' 515

зернистый вид. При микроскопическом исследовании в ткани мозга обнаружи- вают воспалительные и дистрофические изменения, гибель нервных клеток, уча- стки демиелинизации, нарушение архитектоники мозговой ткани. Отмечается пролиферация глии, причем клетки микроглии представлены палочковидными формами. В мягкой оболочке головного и спинного мозга также находят воспа- лительные изменения. В спинном мозге поражаются задние, реже — боковые столбы.

Спинная сухотка (tabes dorsalis) — позднее проявление сифилиса, при ко- тором поражается спинной мозг. На поперечных срезах его задние столбы выглядят истонченными и имеют серую окраску. Обычно дистрофический про- цесс начинается в верхнепоясничном отделе спинного мозга и касается вначале клиновидных пучков (пучки Бурдаха), а в дальнейшем распространяется на задние столбы; задние корешки спинного мозга истончаются. В задних столбах миелиновые оболочки распадаются, высвобождаются нейтральные жиры, кото- рые поглощаются глиозными элементами, макрофагами и транспортируются в адвентициальные сосудистые пространства.

В мягкой мозговой оболочке спинного мозга находят воспалительные изме- нения. В участках воспаления и в веществе спинного мозга находят бледные трепонемы.