- •Болезни суставов

- •Миастения

- •Болезни центральной нервной системы

- •Боковой амиотрофический склероз

- •Рассеянный склероз

- •Энцефалиты

- •Инфекционные болезни

- •Вирусные болезни

- •Парагрипп

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Аденовирусная инфекция

- •1 В написании главы принимала участие доцент т. Н. Ганзен. 468

- •Натуральная оспа

- •Риккетсиозы

- •Эпидемический сыпной тиф

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •17 Струков а. И., Серов в. В. 4g|

- •Иерсиниоз

- •Патологическая анатомия.

- •Туляремия

- •Сибирская язва

- •Первичный туберкулез

- •Прогрессирование первичного туберкулеза с генерализацией процесса.

- •Гематогенный туберкулез

- •I органы

- •Вторичный туберкулез

- •Патоморфоз туберкулеза

- •Сифилис

- •Висцеральный сифилис

- •Врожденный сифилис

- •Септицемия

- •Септикопиемия

- •Септический (бактериальный) эндокардит

- •Грибковые заболевания (микозы)

- •Заболевания, вызываемые лучистыми грибами

- •Заболевания, вызываемые плесневыми грибами

- •Амебиаз

- •Балантидиаз

- •Цистицеркоз

- •Описторхоз

- •Пренатальная патология

- •Болезни прогенеза и киматогенеза гаметопатии

- •Бластопатии

- •Эмбриопатии

- •19 Струков а. И., Серов в. В. Сдг

- •Врожденные пороки центральной нервной системы

- •Врожденные пороки сердца

- •Врожденные пороки органов пищеварения

- •Врожденные пороки органов пищеварения

- •Врожденные пороки почек, мочевыводящих путей и половых органов

- •Врожденные пороки органов дыхания

- •Врожденные пороки костно-суставной и мышечной систем

- •Фетопатии

- •Инфекционные фетопатии

- •Неинфекционные фетопатии

- •Возрастные изменения

- •Пороки развития

- •Плацентарная недостаточность

- •Перинатальная патология

- •Недоношенность и переношенность

- •Асфиксия (аноксия)

- •Пневмопатии

- •Пневмонии

- •Родовая травма

- •Геморрагическая болезнь новорожденных

- •Гемолитическая болезнь новорожденных

- •Заболевания, обусловленные герпес-вирусами

- •Ветряная оспа

- •Цитомегалия

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Эпидемический паротит

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •Дифтерия

- •Скарлатина

- •Менингококковая инфекция

- •Кишечная коли-инфекция

- •Стафилококковая кишечная инфекция

- •Пупочный сепсис

- •Болезни, вызываемые простейшими

- •Опухоли у детей

- •Гамартомы и гамартобластомы поперечнополосатой мышечной ткани

- •Тератомы и тератобластомы

- •Опухоли из камбиальных эмбриональных тканей

- •Опухоли у детей, развивающиеся по типу опухолей у взрослых

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием промышленной пыли (пневмокониозы)

- •Талькоз

- •Слюдяной пневмокониоз

- •Сидероз

- •Алюминоз

- •22 Струков а. И., Серов в. В. 025

- •Бериллиоз

- •Антракоз

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием физических факторов

- •Болезни вследствие воздействия вибраций (вибрационная болезнь)

- •Болезни вследствие воздействия ионизирующих излучений (лучевая болезнь)

- •Профессиональные болезни, вызываемые перенапряжением

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием биологических факторов

- •Болезни твердых тканей зуба

- •Некариозные поражения

- •Пульпит

- •Периодонтит

- •Болезни десен и пародонта

- •Зубные отложения

- •Пародонтоз

- •Опухолеподобные заболевания

- •Неодонтогенные опухоли

- •Одонтогенные опухоли

- •Болезни слюнных желез

- •Слюннокаменная болезнь

- •23 Струков а. И., Серов в. В. 657

- •Стоматит

- •Предопухолевые изменения

- •Опухоли

- •Общая патологическая анатомия

- •Частная патологическая анатомия

Миастения

Миастения (от греч. myos — мышца, asthenia — слабость) — хроническое заболевание, основным симптомом которого являются слабость и патологичес-

452

кая утомляемость поперечнополосатых мышц. Нормальное сокращение мышц после их активной деятельности уменьшается в силе и объеме и может пол- ностью прекратиться. После отдыха функция мышц восстанавливается. В дале- ко зашедшей стадии болезни время отдыха увеличивается, создается впечатле- ние паралича мышц. При миастении могут страдать любые мышцы тела, но чаще мышцы глаз (птоз развивается в 80% случаев), жевательные, речевые, глота- тельные. На конечностях чаще поражаются проксимальные мышцы плеча и бедра. Могут поражаться также дыхательные мышцы.

Болезнь встречается в любом возрасте (пик заболеваемости —20 лет), в 3 раза чаще у женщин по сравнению с мужчинами.

Этиология и патогенез. Этиология неизвестна. Отмечается корреляция между аномалиями вилочковой железы и миастенией. Тимэктомия часто дает положительный эффект. Развитие болезни связано с уменьшением до 90% числа рецепторов ацетилхолина на единицу мышечной пластинки, что обусловлено аутоиммунными реакциями. Антитела к рецепторам ацетилхолина экстрагиро- ваны из вилочковой железы, они обнаружены в сыворотке крови (у 85—90% больных), с помощью иммунопероксидазного метода в постсинаптических мем- бранах постоянно выявляются IgG и Сз. Не исключено, что в блокаде рецепто- ров ацетилхолина участвуют не только антитела, но и эффекторные иммунные клетки.

Патологическая анатомия. В вилочковой железе больных миастенией часто находят фолликулярную гиперплазию или тимому. Скелетные мышцы обычно изменены незначительно или находятся в состоянии дистрофии, иногда отме- чают их атрофию и некроз, очаговые скопления лимфоцитов среди мышечных клеток. С помощью иммунной электронной микроскопии удается обнаружить IgG и Сз в постсинаптических мембранах. В печени, щитовидной железе, надпо- чечниках и других органах находят лимфоидные инфильтраты.

Осложнения. Они возникают чаще при поражении дыхательной мускула- туры. Неадекватная вентиляция легких ведет к развитию пневмонии и асфиксии, которые обычно являются непосредственной причиной смерти.

Болезни центральной нервной системы

Болезни ЦНС чрезвычайно разнообразны, как и вызывающие их причины. Они могут быть наследственными и врожденными, связаны с травмой, инфек- циями, метаболическими расстройствами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы (см. Гипертоническая болезнь, Атеросклероз, Цереброваскулярные болезни).

Болезни центральной нервной системы делят на дистрофические («дегене- ративные»), демиелинизирующие, воспалительные и опухолевые. При дистрофи- ческих («дегенеративных») заболеваниях преобладают повреждения нейронов, причем преимущественная локализация процесса может быть различной: кора мозга (например, болезнь Альцгеймера), базальные ганглии и средний мозг (например, хорея Гентингтона, паркинсонизм), мотонейроны (например, боко- вой амиотрофический склероз). Дистрофическими по своей природе являются заболевания центральной нервной системы, обусловленные дефицитом ряда ве- ществ (тиамина, витамина Bi2), метаболическими расстройствами (печеночная энцефалопатия), воздействиями токсических (алкоголь) или физических (облу- чение) факторов.

К демиелинизирующим заболеваниям относят болезни, при которых пер- вично повреждаются миелиновые оболочки, находящиеся под контролем олиго- дендроглии (первичные демиелинизирующие заболевания). В отличие от этого

453

вторичная демиелинизация связана с повреждением аксонов. Наиболее частым заболеванием этой группы является рассеянный склероз.

Воспалительные заболевания делят на менингиты (см. Детские инфекции) и энцефалиты. Иногда процесс захватывает одновременно оболочки и ткань мозга, тогда говорят о менингоэнцефалитах.

Опухолевые заболевания центральной нервной системы имеют ряд специ- фических черт (см. Опухоли нервной системы и оболочек мозга).

Среди заболеваний центральной нервной системы будут приведены наи- более значимые представители каждой группы: болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, энцефалиты; опухоли централь- ной нервной системы описаны ранее (см. Опухоли нервной системы и оболочек мозга).

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА \

Болезнью Альцгеймера считают пресенильное (предстарческое) слабо- умие или деменцию (от лат. de — отрицание, mens, mentis — ум, разум). Одна- ко ряд авторов рассматривает болезнь Альцгеймера более широко, включая в нее не только пресенильное, но и сенильное (старческое) слабоумие, а также болезнь Пика. Предстарческая и старческая деменции, как и болезнь Пика, отличаются от других деменции, связанных с инфарктами мозга, гидроцефа- лией, энцефалитами, медленной вирусной инфекцией, болезнями накопления. Пресенильная деменция характеризуется прогрессивным слабоумием у людей в возрасте 40—65 лет; если манифестация заболевания начинается после 65 лет, деменцию относят к старческой. О болезни Пика говорят в тех случаях, когда имеется тотальное пресенильное слабоумие с распадом речи.

Болезнь Альцгеймера протекает с выраженными интеллектуальными рас- стройствами и эмоциональной лабильностью, при этом очаговая неврологи- ческая симптоматика отсутствует. Клинические проявления заболевания свя- заны с прогрессирующей общей атрофией мозга, но особенно лобных, височных и затылочных областей.

Этиология и патогенез. Причина и развитие заболевания недостаточно ясны. Предполагали, что причиной заболевания является приобретенный дефи- цит ацетилхолина и его ферментов в структурах коры головного мозга. В послед- нее время показано, что клинические проявления болезни Альцгеймера связаны со старческим церебральным амилоидозом, который обнаруживают в 100% наб- людений. В связи с этим наметилась тенденция рассматривать болезнь Альцгей- мера как одну из форм церебрального старческого амилоидоза. Отложения амилоида выявляются в старческих бляшках, сосудах мозга и оболочек, а также в сосудистых сплетениях. Установлено, что белок церебрального амилоида пред- ставлен белком 4КД-а, ген которого локализуется в 21-й хромосоме. Наряду с синтезом внеклеточно расположенных фибрилл амилоида, которые являются основой старческой бляшки, при болезни Альцгеймера выражена патология и внутриклеточных фибриллярных структур — белков цитоскелета. Она представ- лена аккумуляцией в цитоплазме нейронов попарно скрученных филаментов и прямых трубочек, которые могут заполнять все тело клетки, формируя свое- образные нейрофибриллярные сплетения. Филаменты нейрофибриллярных спле- тений имеют диаметр 7—9 нм, дают положительную реакцию на ряд специфи- ческих белков (тау-белок), белки микротрубочек и нейрофиламентов. Патоло- гия цитоскелета выражена при болезни Альцгеймера и в проксимальных дендри- тах, в которых накапливаются актиновые микрофиламенты (тельца Хирано). Взаимоотношения между патологией цитоскелета и амилоидозом изучены недостаточно, но амилоид появляется в ткани мозга раньше нейрофибрил- лярных изменений.

454

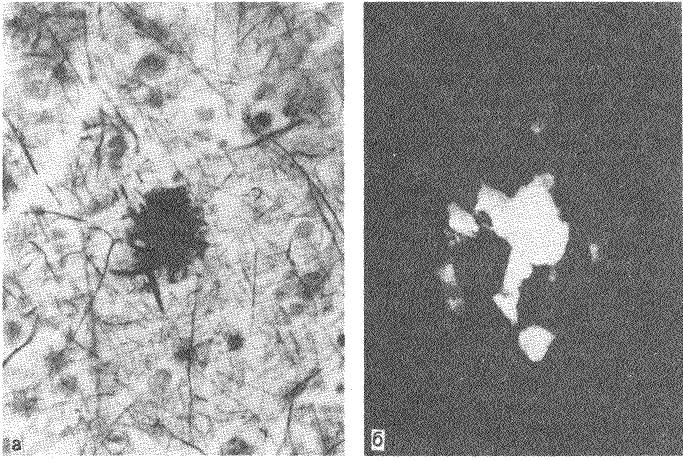

Рис. 248. Болезнь Альцгеймера.

а — старческая бляшка; импрегнация серебром по Бильшовскому; б — анизотропия амилоида в поле поляри- зации. Окраска конго красным.

Патологическая анатомия. На аутопсии находят атрофию коры головного мозга (истончение коры преобладает в лобных, височных и затылочных долях). В связи с атрофией мозга нередко развивается гидроцефалия.

При микроскопическом исследованиив коре атрофичных долей мозга, гиппокампе и амигдалах находят старческие бляшки, неирофибрилляр- ные сплетения (клубки), повреждения нейронов, тельца Хирано. Сенильные бляшки и неирофибриллярные сплетения выявляют во всех отделах коры голов- ного мозга, исключая двигательные и чувствительные зоны, неирофибриллярные сплетения чаще находят также в базальном ядре Мейнерта, тельца Хирано выявляются в нейронах в гиппокампе.

Старческие бляшки состоят из очагов отложения амилоида, окруженных попарно скрученными филаментами (рис. 248); по периферии бляшек часто находят клетки микроглии, иногда астроциты. Неирофибриллярные сплетения представлены спиралевидными попарно скрученными филаментами, выявляе- мыми методами импрегнации серебром. Они выглядят, как клубки или узелки фибриллярного материала и прямых трубочек в цитоплазме нейронов; филамен- тозные массы ультраструктурно идентичны неирофиламентам. Нейроны в пора- женных отделах уменьшаются в размерах, цитоплазма их вакуолизирована, содержит аргирофильные гранулы. Тельца Хирано, обнаруживающиеся в про- ксимальных дендритах, имеют вид эозинофильных включений и представлены скоплением ориентированных актиновых филаментов.

Причина смерти при болезни Альцгеймера — респираторные инфекции, бронхопневмония.