- •Болезни суставов

- •Миастения

- •Болезни центральной нервной системы

- •Боковой амиотрофический склероз

- •Рассеянный склероз

- •Энцефалиты

- •Инфекционные болезни

- •Вирусные болезни

- •Парагрипп

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Аденовирусная инфекция

- •1 В написании главы принимала участие доцент т. Н. Ганзен. 468

- •Натуральная оспа

- •Риккетсиозы

- •Эпидемический сыпной тиф

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •17 Струков а. И., Серов в. В. 4g|

- •Иерсиниоз

- •Патологическая анатомия.

- •Туляремия

- •Сибирская язва

- •Первичный туберкулез

- •Прогрессирование первичного туберкулеза с генерализацией процесса.

- •Гематогенный туберкулез

- •I органы

- •Вторичный туберкулез

- •Патоморфоз туберкулеза

- •Сифилис

- •Висцеральный сифилис

- •Врожденный сифилис

- •Септицемия

- •Септикопиемия

- •Септический (бактериальный) эндокардит

- •Грибковые заболевания (микозы)

- •Заболевания, вызываемые лучистыми грибами

- •Заболевания, вызываемые плесневыми грибами

- •Амебиаз

- •Балантидиаз

- •Цистицеркоз

- •Описторхоз

- •Пренатальная патология

- •Болезни прогенеза и киматогенеза гаметопатии

- •Бластопатии

- •Эмбриопатии

- •19 Струков а. И., Серов в. В. Сдг

- •Врожденные пороки центральной нервной системы

- •Врожденные пороки сердца

- •Врожденные пороки органов пищеварения

- •Врожденные пороки органов пищеварения

- •Врожденные пороки почек, мочевыводящих путей и половых органов

- •Врожденные пороки органов дыхания

- •Врожденные пороки костно-суставной и мышечной систем

- •Фетопатии

- •Инфекционные фетопатии

- •Неинфекционные фетопатии

- •Возрастные изменения

- •Пороки развития

- •Плацентарная недостаточность

- •Перинатальная патология

- •Недоношенность и переношенность

- •Асфиксия (аноксия)

- •Пневмопатии

- •Пневмонии

- •Родовая травма

- •Геморрагическая болезнь новорожденных

- •Гемолитическая болезнь новорожденных

- •Заболевания, обусловленные герпес-вирусами

- •Ветряная оспа

- •Цитомегалия

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Эпидемический паротит

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •Дифтерия

- •Скарлатина

- •Менингококковая инфекция

- •Кишечная коли-инфекция

- •Стафилококковая кишечная инфекция

- •Пупочный сепсис

- •Болезни, вызываемые простейшими

- •Опухоли у детей

- •Гамартомы и гамартобластомы поперечнополосатой мышечной ткани

- •Тератомы и тератобластомы

- •Опухоли из камбиальных эмбриональных тканей

- •Опухоли у детей, развивающиеся по типу опухолей у взрослых

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием промышленной пыли (пневмокониозы)

- •Талькоз

- •Слюдяной пневмокониоз

- •Сидероз

- •Алюминоз

- •22 Струков а. И., Серов в. В. 025

- •Бериллиоз

- •Антракоз

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием физических факторов

- •Болезни вследствие воздействия вибраций (вибрационная болезнь)

- •Болезни вследствие воздействия ионизирующих излучений (лучевая болезнь)

- •Профессиональные болезни, вызываемые перенапряжением

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием биологических факторов

- •Болезни твердых тканей зуба

- •Некариозные поражения

- •Пульпит

- •Периодонтит

- •Болезни десен и пародонта

- •Зубные отложения

- •Пародонтоз

- •Опухолеподобные заболевания

- •Неодонтогенные опухоли

- •Одонтогенные опухоли

- •Болезни слюнных желез

- •Слюннокаменная болезнь

- •23 Струков а. И., Серов в. В. 657

- •Стоматит

- •Предопухолевые изменения

- •Опухоли

- •Общая патологическая анатомия

- •Частная патологическая анатомия

Патологическая анатомия.

Различают бубонную, кожно-бу- бонную (кожную), первично-легоч- ную и первично-септическую фор- мы чумы.

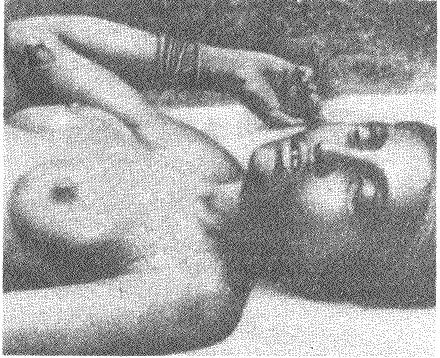

Бубонная чума характеризу- ется увеличением регионарных по отношению к воротам инфекции лимфатических узлов (чаще — паховые, реже — подмышечные, шейные). Такие лимфатические узлы имеют название первичных чумных бубонов первого порядка. Они . могут быть единичными (рис. 265) или множественными.

Рис. 265. Чума. Бубон правого плеча.

Патологическая анатомия.

Различают бубонную, кожно-бу- бонную (кожную), первично-легоч- ную и первично-септическую фор- мы чумы.

Бубонная чума характеризу- ется увеличением регионарных по отношению к воротам инфекции лимфатических узлов (чаще — паховые, реже — подмышечные, шейные). Такие лимфатические узлы имеют название первичных чумных бубонов первого порядка. Они . могут быть единичными (рис. 265) или множественными.

Бубоны достигают 5—8 см в диаметре; лимфатические узлы, спаяны, тесто- ватой консистенции, неподвижны, на разрезе темно-красного цвета, с оча- гами некроза. Ткань, окружающая бубоны, отечна. При микроскопическом исследовании определяется картина острейшего серозно-геморрагического лим- фаденита: ткань лимфатического узла пропитана кровью и серозной жидкостью, в которой содержится масса микробов, отмечается пролиферация ретикулярных клеток. На этом фоне появляются очаги некроза, лимфаденит становится гемор- рагически-некротическим. Как реакция на некроз развиваются гнойное воспа- ление и расплавление ткани лимфатического узла, появляются язвы. При бла- гоприятном исходе язвы рубцуются. Однако чаще первичные бубоны первого порядка становятся источником лимфогенного и гематогенного распростране- ния инфекции.

При лимфогенном распространении появляются новые бубоны (пер- вичные бубоны второго, третьего порядка и т. д.), где отмечаются те же морфо- логические изменения, что и в регионарном лимфатическом узле. Гемато- генное распространение ведет к быстрому развитию чумной бактериемии и септицемии, которые проявляются сыпью, множественными геморрагиями, гематогенным поражением лимфатических узлов, селезенки, вторичной чумной пневмонией, дистрофией и некрозом паренхиматозных органов.

Сыпь может быть представлена пустулами, папулами, эритемой, но с обя- зательными геморрагическим и некротическим компонентами, нередко с образо- ванием язв. Множественные геморрагии отмечаются как в серозных, так и сли- зистых оболочках. При гематогенном поражении лимфатических узлов появ- ляются вторичные бубоны (серозно-геморрагический, геморрагически-некро- тический лимфаденит) .Селезенка септическая, резко увеличена (в 2—4 ра- за), дряблая, дает обильный соскоб пульпы, с очагами некроза и лейкоцитарной реакцией на некроз. Вторичная чумная пневмония, развивающаяся в результате гематогенного (эмболического) заноса инфекции, имеет очаговый характер. В легких в связи с серозно-геморрагическим воспалением появляются множе- ственные темно-красные очаги с участками некроза, где обнаруживается огром- ное количество возбудителя. Больные вторичной чумной пневмонией могут быть источником воздушно-капельной инфекции, т. е. возникновения первично-легоч- ной чумы. Дистрофические и некротические изменения ка- саются многих паренхиматозных органов — сердца, печени, почек и т. д.

Кожно-бубонная (кожная) форма чумы отличается от бубонной тем, что при ней, помимо бубона, развиваются изменения в месте заражения, т. е. раз- вивается первичный аффект. Он представлен «чумной фликтеной» (пузы-

493

рек с серозно-геморрагическим содержимым) либо чумным геморрагическим карбункулом. Между первичным аффектом и бубоном появляется лимфангит. На месте карбункула отмечаются отек, уплотнение кожи, которая становится темно-красной; на разрезе видно кровянистое пропитывание всех слоев кожи, очаги некроза, окруженные скоплениями лейкоцитов. В дальнейшем карбункул изъязвляется. Развивается септицемия с теми же изменениями в органах, что и при бубонной чуме.

Первично-легочная чума чрезвычайно контагиозна. Продолжительность заболевания 2—3 дня. Возникает долевая пневмония, как правило, поражена плевра — плевропневмония. На разрезе ткань легкого серо-желтая, плеврит серозно-геморрагический. В начале заболевания отмечается полнокровие ткани, в просвете альвеол содержится серозно-геморрагический экссудат; в дальней- шем присоединяются стазы, кровоизлияния, очаги некроза и вторичного нагное- ния. Выражены явления тяжелой интоксикации. Во внутренних органах, слизи- стых оболочках, коже обнаруживаются множественные кровоизлияния.

Первично-септическая чума характеризуется картиной сепсиса без видимых входных ворот инфекции. Течение болезни крайне тяжелое.

Для установления диагноза чумы у секционного стола обязательны бактериоскопическое и последующее бактериологическое исследование с высе- вом культуры палочки чумы, а также проверка диагноза с помощью биологи- ческого опыта — введение материала, взятого на вскрытии, животным (в случае чумы смерть животных наступает на 3—6-й день опыта от геморрагической септицемии). При вскрытии трупов соблюдаются особые меры предосторож- ности.

Осложнения. При чуме они обычно смертельны. При бубонной, кожно- бубонной и первично-септической формах чумы больные умирают от септицемии или кахексии — чумного маразма, при первично-легочной чуме — от интокси- кации или легочных осложнений.