- •Раздел 1 Часть II

- •Лесной фонд и леса Российской Федерации, не входящих в лесной фонд

- •Р ис. 1.2. Лесистость территории Российской Федерации, % р ис. 1.3. Структура земель лесного фонда России, млн. Га

- •Лесной фонд, возможный для эксплуатации (на 1 января 2009 г.)

- •Пищевые ресурсы леса в Российской Федерации

- •Категории защитности в лесном фонде Российской Федерации

Пищевые ресурсы леса в Российской Федерации

Вид продукта |

Биологический запас, тыс. т |

|||||||

В целом по России |

в том числе по федеральным округам |

|||||||

Цент-ральный |

Северо-Западный |

При-волж-ский |

Южный |

Ураль-ский |

Сибир-ский |

Дальневосточный |

||

Дикорастущие ягоды |

8840,5 |

98,3 |

923,5 |

274,2 |

– |

2101,0 |

4257,2 |

1186,3 |

Орехи: |

3592,7 |

– |

0,8 |

0,4 |

– |

204,4 |

1098,5 |

2288,6 |

сосна кедровая |

1071,8 |

– |

0,8 |

0,4 |

– |

204,4 |

777,8 |

88,4 |

кедровый стланик |

2520,9 |

– |

– |

– |

– |

–- |

320,7 |

2200,2 |

Грибы |

4325,4 |

81,2 |

497,4 |

153,5 |

– |

314,5 |

1089,6 |

2151,7 |

Березовый сок |

875505 |

38048,5 |

118540 |

66549,6 |

2376,0 |

177155 |

420042 |

52794 |

По экспертным оценкам, от использования недревесных ресурсов леса можно получать ежегодно в доход государства прибыль в размере, эквивалентном полным затратам на ведение лесного хозяйства и даже на развитие всего лесного сектора экономики. Вовлечение богатейших недревесных ресурсов леса в промышленную эксплуатацию – одна из задач лесного комплекса России.

Категории защитных лесов

Защитные леса, имеющие важнейшее значение для обеспечения благоприятной для населения окружающей среды, расположены преимущественно вокруг городов, рекреационных мест, рек и других ценных природных объектов. С 2008 г. почти все особо охраняемые природные территории (ООПТ) выведены из лесного фонда и находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Общая площадь лесов ООПТ составляет 26 602,6 тыс. га. В табл. 1.4 представлено распределение лесного фонда по категориям защитности. Поскольку на территории России существует разнообразный набор охраняемых территорий федерального и регионального уровней, наиболее важной является задача разработки кадастра охраняемых лесных территорий по категориям МСОП и реестра всех охраняемых территорий.

Таблица 1.4

Категории защитности в лесном фонде Российской Федерации

Категории защитности |

Площадь, тыс. га |

В % от площади |

Общая площадь лесного фонда |

1118352,9 |

100,0 |

Защитные леса – всего |

249572,7 |

22,32 |

а) Категории защитности лесов, в которых запрещены рубки главного пользования |

193914,7 |

17,34 |

Леса национальных парков |

11,4 |

0 |

Леса природных парков |

32,1 |

0 |

Государственные защитные лесные полосы |

126,9 |

0,01 |

Леса, имеющие научное или историческое значение |

212,0 |

0,02 |

Памятники природы |

103,5 |

0,01 |

Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения |

1443,1 |

0,13 |

Леса первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов |

702,1 |

0,06 |

из них леса третьей зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов |

417,9 |

0,04 |

Особо ценные лесные массивы |

5529,0 |

0,49 |

Противоэрозионные леса |

14252,1 |

1,27 |

Лесоплодовые насаждения |

5,5 |

0 |

Орехово-промысловые зоны |

10573,3 |

0,95 |

Притундровые леса |

105037,4 |

9,39 |

Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб |

55815,9 |

4,99 |

Заповедные лесные участки |

70,4 |

0,01 |

б) Категории защитности лесов, в которых проводятся рубки главного пользования |

55658,0 |

4,98 |

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения |

4146,1 |

0,37 |

Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов |

14034,8 |

1,25 |

из них лесопарковые части |

3906,4 |

0,35 |

Ленточные боры |

119,4 |

0,01 |

Другие леса, имеющие важное значение для защиты окружающей среды |

10792,7 |

0,97 |

Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов |

26565,0 |

2,38 |

Разнообразие древесных и кустарниковых пород

Сохранение биоразнообразия лесов названо в Концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003–2010 годы и Лесном кодексе Российской Федерации приоритетным направлением работы на федеральном уровне. В рамках Рослесхоза специальная программа работ по оценке и мониторингу разнообразия лесов не разрабатывалась, хотя необходимость сохранения биоразнообразия неоднократно учитывали при составлении некоторых нормативов ведения лесного хозяйства, в ходе выполнения НИР, а также при реализации задач по устойчивому управлению лесным хозяйством.

В лесах России зарегистрировано более 180 аборигенных видов древесных и кустарниковых пород, формирующих леса. Разнообразие пород возрастает с севера на юг, достигая максимума на Северном Кавказе. Наибольшее количество – 36 лесообразующих древесных и кустарниковых пород выделено в Сочинском национальном парке (Краснодарский край), а наименьшее – 2–5 пород – в лесах Калмыкии, Карелии, Южного Таймыра и в некоторых районах Якутии.

Основные угрозы для биоразнообразия лесных экосистем в России, которые должны быть выявлены и отмечены при проведении лесоустройства и государственной инвентаризации лесов, следующие:

– лесные пожары и связанные с ними пирогенные сукцессии;

– биологически необоснованные системы рубок и заготовки недревесной продукции леса;

– неэффективное, в контексте сохранения и воссоздания биоразнообразия, лесовосстановление (монокультуры, рядовая посадка и пр.);

– отторжение лесных земель для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства (под промышленное и городское строительство, добычу полезных ископаемых, линейные сооружения);

– техногенная деградация лесов под воздействием выбросов предприятий металлургического, химического, энергетического комплексов, транспорта;

– нелегальные рубки, браконьерство и другие виды несанкционированного лесопользования, ведущие к изъятию из лесных сообществ популяций уязвимых и охраняемых видов;

– антропогенные воздействия на объекты полезащитного лесоразведения и естественные лесостепные сообщества (интенсивное и долговременное лесо- и сельхозпользование, гидромелиорация, выпас скота, применение пестицидов);

– нерегулируемая рекреация.

Лесовосстановление

В стране действует “Программа лесовосстановления в лесном фонде Российской Федерации на 2003–2010 годы”. С 2007 г. все работы по воспроизводству лесов осуществляются субъектами Российской Федерации. Федеральные субвенции концентрируются на лесовосстановительных работах вне зоны аренды и на поврежденных пожарами и болезнями участках. С 1 января 2008 г. лесопользователи обязаны все лесовосстановительные работы проводить в соответствии с проектами освоения лесов.

Лесовосстановление на землях лесного фонда и землях иных категорий в Российской Федерации в 2009 г. осуществлялось всего на площади 836,6 тыс. га, в том числе: в лесах, расположенных на землях лесного фонда, – 834,4 тыс. га, землях иных категорий – 2,2 тыс. га.

В лесном фонде основным способом лесовосстановления (рис. 1.4) остается содействие естественному лесовозобновлению (2009 г. – 646,8 тыс. га, или 77,4%). Работы по искусственному лесовосстановлению (создание лесных культур) выполнены всего на 180,2 тыс. га (21,6%), в том числе преимущественно посадкой сеянцев, саженцев, черенков лесных растений – на 165,3 тыс. га (92%).

За 2009 г. на землях лесного фонда создано лесных культур на вырубках площадью 123,3 тыс. га, на гарях – 22,4 тыс. га; подготовлено почвы под лесные культуры на 171,6 тыс. га, в том числе под лесные культуры будущего года – 128,8 тыс. га.

Лесоразведение

Работы по лесоразведению регламентируются Правилами лесоразведения (приказ МПР России от 8 июня 2007 г. № 149). К этому виду деятельности относятся: облесение нелесных земель в составе лесного фонда (осушенные болота, рекультивируемые земли, земли, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, овраги и др.); создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, промышленности, транспорта, водного фонда и других категорий; создание насаждений при рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, а также насаждений в санитарно-курортных зонах и на других объектах. В последние годы большое внимание уделяется лесоразведению в целях реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (создание углерододепонирующих насаждений).

В 2009 г. лесоразведение на землях лесного фонда и землях иных категорий выполнено на площади 3853 га, в том числе заложено лесных насаждений на землях лесного фонда – 532 га, на землях иных категорий – 3322 га, из них на землях сельскохозяйственного назначения – 3236 га. Как и в предыдущем году, при лесоразведении на землях сельскохозяйственного назначения основное внимание уделялось созданию противоэрозионных насаждений – 3141 га и полезащитных полос – 95 га.

Ежегодно леса подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов абиотического и биотического характера. Основные причины гибели древостоев – лесные пожары, воздействие болезней и вредных насекомых, изменения условий произрастания.

Пожары в лесном фонде

По итогам пожароопасного сезона 2009 г. на землях лесного фонда Российской Федерации зарегистрировано 22 тыс. лесных пожаров, пройденная ими площадь составила свыше 2,5 млн. га. Из них крупных лесных пожаров – 1693 случая, пройденная огнем площадь составила 2,3 млн.га. Доля крупных пожаров составила 7,8% от общего количества пожаров в лесном фонде Российской Федерации, площадь, пройденная огнем, составляет 90,5% от общей площади пожаров. Наибольшая доля крупных пожаров как по количеству, так и по площади, пройденной огнем, приходится на Еврейскую автономную область, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Республику Бурятия, Амурскую область, что свидетельствует о несвоевременном обнаружении и неоперативном привлечении ресурсов на их тушение. Согласно ГОСТ Р 22.1.09-99 от 01.01.2000 г., крупными пожарами в районах наземной охраны лесов являются пожары площадью 25 га, в районах авиационной охраны лесов – 200 га.

В разрезе субъектов Российской Федерации проанализировано 3043 лесных пожара, из них: 1695 пожаров по причинам их возникновения и своевременности обнаружения; 1348 лесных пожаров по причинам перехода в категорию крупных (более 200 га). Анализ показал, что основными причинами возникновения в 2009 г. лесных пожаров, которые в дальнейшем перешли в разряд крупных, явились: местное население (51%); по невыясненным причинам (24%); грозы (13%); от сельхозпалов (10%); другие причины (2%).

Основной причиной возникновения лесных пожаров является местное население, на долю которого приходится более половины пожаров. В отдельных субъектах Российской Федерации доля лесных пожаров, перешедших в категорию крупных по вине местного населения, составляет 70% и более:

– в Дальневосточном федеральном округе – в среднем по округу 51%, в том числе в Амурской области – 60%, Еврейской автономной области –88%, Приморском крае – 94%;

– в Сибирском федеральном округе – в среднем по округу 45%, в том числе в Забайкальском крае – 62%, Республике Тыва – 73%, Республике Хакасия – 74%, Новосибирской области – 75%, Иркутской области – 76%;

– в Уральском федеральном округе – в среднем по округу 42%, в том числе в Свердловской области – 79%;

– в Северо-Западном и Центральном федеральных округах 71 и 50% соответственно, но количество пожаров, возникших по вине населения и перешедших в категорию крупных, здесь незначительно;

– в Южном федеральном округе зарегистрирован 1 пожар, возникший по вине населения в Волгоградской области.

Значительная часть крупных лесных пожаров возникла по невыясненным причинам в следующих субъектах Российской Федерации:

– в Дальневосточном федеральном округе в среднем по округу 15%, в том числе в Камчатском (5 случаев, 100%) и Хабаровском (59 случаев, 45%) краях, Республике Саха (Якутия) (24 случая, 59%) и Амурской области (38 случаев, 28%);

– в Сибирском федеральном округе в среднем по округу 33%, в том числе в Красноярском крае (7 случаев, 64%), Республике Бурятия (187 случаев, 61%) и Томской области (12 случаев, 38%);

– в Уральском федеральном округе в среднем по округу 42%, в том числе в Тюменской (18 случаев, 47%), Курганской (11 случаев, 58%) и Челябинской (15 случаев, 75%) областях;

– в Южном федеральном округе в среднем по округу 38%, в том числе в Волгоградской (2 случая, 40%) и Ростовской (1 случай, 100%) областях.

В вышеперечисленных регионах, как правило, низкий уровень работы по выявлению причин и виновников лесных пожаров, особенно крупных. В Северо-Западном и Центральном федеральных округах лесных пожаров с неустановленными причинами не зафиксировано. В Магаданской области 142 крупных пожара (97% от общего количества) отнесено к возникшим по причине грозовых разрядов.

Одной из основных причин возникновения лесных пожаров в весенний период и перехода их в категорию крупных в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах остаются неконтролируемые сельхозпалы. Как правило, большинство из них сразу начинает действовать на больших площадях, что создает трудности при тушении. Наибольшее количество зарегистрировано в Забайкальском крае – 77 пожаров (35% всех крупных), Республике Бурятия – 25 случаев (8%) и Томской области – 10 случаев (31%). Около 8% пожаров перешли в категорию крупных в Хабаровском крае (10 случаев), Амурской области (10 случаев), Еврейской автономной области (8 случаев) и Приморском крае (12 случаев). В европейской части России и Уральском регионе число пожаров, возникших по этой причине и перешедших в категорию крупных, является незначительным.

Для оценки своевременности обнаружения пожаров были проанализированы лесные пожары, обнаруженные на площади более 5 га (т. е. с поздним обнаружением). Значительная часть таких пожаров перешла в категорию крупных (в среднем по Российской Федерации этот показатель равен 41%). Доля позднего обнаружения пожаров (на площади более 5 га) по Сибирскому федеральному округу в среднем составляет 18% (986 случаев), 35% пожаров в дальнейшем перешли в категорию крупных.

Неудовлетворительно поставлена работа по обнаружению лесных пожаров в Республике Бурятия (22%, 265 случаев), Новосибирской области (24%, 102 случая), Забайкальском крае (27%, 228 случаев) и Республике Тыва (48%, 56 случаев). Значительная доля позднего обнаружения лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе (38%, 127 случаев, из которых 60% перешли в категорию крупных). Неудовлетворительно поставлена работа по обнаружению лесных пожаров в Еврейской автономной области (57%, 101 случай), Приморском (45%, 249 случаев) и Хабаровском (38%, 127 случаев) краях, Республике Саха (Якутия) (46%, 102 случая).

Критический уровень – более 80% несвоевременно обнаруженных пожаров – в Магаданской (320 случаев) и Амурской (249 случаев) областях. По Северо-Западному, Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам доля таких пожаров составила в среднем от 8 до 12%, но по Мурманской области – 20%, Свердловской – 18%, Ямало-Ненецкому автономному округу – 24%, что говорит о несвоевременном обнаружении и недостаточном наращивании сил и средств на тушении пожаров в большинстве вышеуказанных субъектов Российской Федерации. Более 35% пожаров перешли в категорию крупных в Рязанской (4 пожара) и 100% (2 пожара) – в Волгоградской области.

В большинстве субъектов Российской Федерации приказ Минсельхоза России от 16 декабря 2008 г. № 532 “Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды” не выполнялся, в результате чего 2,5 тыс. пожаров были обнаружены несвоевременно и 1077 из них перешли в категорию крупных, что свидетельствует о том, что обнаружение лесных пожаров в 26 субъектах Российской Федерации велось неудовлетворительно (за исключением регионов, где было зарегистрировано 1–2 пожара).

Анализ тушения крупных лесных пожаров, по данным субъектов Российской Федерации и данным ИСДМ-Рослесхоз показывает, что из зарегистрированных пожаров не обслуживались по различным причинам от 41 до 60,5% пожаров. Более 31% пожаров не были своевременно обслужены, около 10% обслужены с недостаточным количеством привлеченных сил и средств пожаротушения. В итоге, более 80% крупных лесных пожаров были ликвидированы фронтальными осадками, а работники лесопожарных служб выполняли только работы по сдерживанию отдельных участков и дотушиванию отдельных очагов после прохождения осадков.

Более 50% пожаров не обслуживались по различным причинам в Забайкальском и Хабаровском краях, Магаданской области, Республике Саха (Якутия). Значительная доля несвоевременно обслуженных пожаров (30–70%) зафиксирована в Амурской и Магаданской областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Недостаточно эффективно (10% и более) обслуживались пожары в Республике Бурятия. Более 80% пожаров было ликвидировано с помощью фронтальных осадков в Магаданской области, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

В целях повышения эффективности противопожарных мероприятий необходимо усилить роль авиационной охраны лесов от пожаров, включая увеличение количества привлекаемых воздушных судов, обеспечение соблюдения кратности патрулирования до установленных нормативов, а также увеличение численности работников парашютно-десантных пожарных команд, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Эпифитотии, вспышки массового размножения вредителей сельскохозяйственных растений

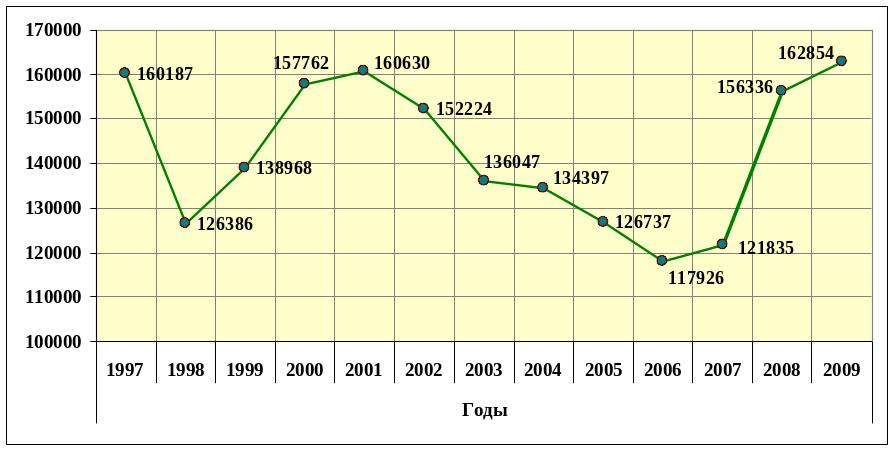

В 2009 г. фитосанитарный мониторинг был проведен специалистами ФГУ “Россельхозцентр” на площади 162,8 млн. га, что на 6 млн. га больше, чем в 2008 г. (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Площадь полевых обследований на наличие вредителей и болезней, тыс. га

Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа увеличили площади обследований примерно на 56 и 15% соответственно. Наибольшие объемы работ, проведенных специалистами службы защиты растений, приходятся на филиалы в Краснодарском и Ставропольском краях, наименьшие – в Магаданской и Мурманской областях.

Ситуация по особо опасным вредителям сельскохозяйственных растений складывалась в 2009 г. следующим образом. За год на территории Российской Федерации было обследовано более 51,3 млн. га сельскохозяйственных площадей и около 8,5 млн. га из них обработано против опасных вредителей. К концу июля 2401 тыс. га сельхозугодий были заселены саранчовыми и 2054 тыс. га – луговым мотыльком. Особенно напряженная ситуация сложилась в Южном федеральном округе (ЮФО), где было обработано всего 315 тыс. га. На ликвидацию саранчовых из федерального бюджета выделено 11 млн. руб. В работе по уничтожению перелетных вредителей задействовано 462 ед. техники, в том числе 50 ед.– авиационной.

Объем обработок за счет средств федерального бюджета составил более 134 тыс. га. На ГСМ для проведения дополнительных обследований филиалам ОАО “Россельхозцентр” было выделено 700 тыс. руб.

Вредоносность саранчовых вредителей, в том числе нестадных видов была отмечена не только в субъектах Южного федерального округа (ЮФО), но и в Республике Башкортостан, Оренбургской и Иркутской областях. Режимы чрезвычайной ситуации и угрозы чрезвычайной ситуации были введены в 5 субъектах ЮФО: Республике Калмыкия, Чеченской Республике, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях. Для проведения мероприятий по профилактике и борьбе с саранчовыми вредителями в ЮФО был закуплен препарат Тарзан. В итоге, совместно с органами исполнительной власти АПК субъектов Российской Федерации были проведены обработки инсектицидами в ЮФО на общей площади около 408 тыс. га. Всего по Российской Федерации обследовано на наличие саранчовых вредителей в 2009 г. 14244,56 тыс. га, обработано 483,75 тыс. га (данные ФГУ “Россельхозцентр”). При благополучной перезимовке вредителя и погодных условиях весенне-летнего периода в 2010 г. следует ожидать развитие саранчовых вредителей на уровне отчетного года.

Угроза ЧС по луговому мотыльку была введена в Амурской (в 15 районах) и Иркутской (12,7 тыс. га) областях, Еврейской автономной области (на общей площади около 19,18 тыс. га). Всего по Российской Федерации обследовано на наличие лугового мотылька около 14,1 млн. га. Мероприятия по защите растений проведены на площади около 0,48 млн. га. В Дальневосточном федеральном округе луговым мотыльком заселены 1,3 млн. га сельскохозяйственных площадей, из них химические обработки проведены только на 188 тыс. га. Развитие вредителя в 2010 г. будет полностью зависеть от условий перезимовки вредителя и погодных условий весенне-летнего периода.

В течение всего оперативного периода на наличие клопа вредная черепашка обследовано около 13,8 млн. га. Его распространение по территории Ростовской области привело к введению режима угрозы ЧС и проведению химической обработки 1,6 млн. га сельхозугодий.

В летний период численность мышевидных грызунов снизили проведенные агротехнические мероприятия: боронование посевов, культивирование и вспашка почвы. Подъем численности вредителя в отдельных субъектах Российской Федерации стал ощутим к осени 2009 г. В течение всего оперативного периода обследовано на наличие мышевидных грызунов около 16,7 млн. га, из которых обработано 3,5 млн. га. Это выше уровня работ, проведенных в 2008 г. Однако в зависимости от условий зимне-весеннего периода площадь предполагаемого ареала распространения может измениться.

Колорадский жук в 2009 г. имел повсеместное распространение. Наибольшая площадь обработок против него зарегистрирована в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. В ЮФО лидирует Астраханская область (21,4 тыс. га), ЦФО – Московская область (22,4 тыс. га), ПФО – Республика Татарстан (24,0 тыс. га). Зимующий запас колорадского жука – 3–4 экз./м2, поэтому в 2010 г. вредоносность вредителя в местах его ареала распространения ожидается на уровне предыдущего года.