- •Классификация скважин

- •3. Цикл строительства скважин, содержание цикла.

- •4. Понятие о способе бурения, история возникновения и развития способов бурения.

- •Современные способы бурения и их краткая характеристика.

- •7. Функциональная схема традиционно применяемых бу для вращательного бурения

- •8. Назначение и состав бурильной колонны

- •9. Бурильные трубы стальные, легкосплавные и из других материалов; их типы и соединительные элементы к ним

- •10. Ведущие бурильные трубы, убт. Способы крепления труб и соединительных элементов

- •11. Резьбы на трубах, бурильных замках и других элементах бурильной колонны

- •12. Достоинства и недостатки различных типов бурильных труб, других элементов колонны

- •13. Бурение вертикальных скважин, понятие о самопроизвольном искривлении, причины и последствия самопроизвольного искривления

- •14. Понятие о принудительном искривлении скважин, параметрах искривления, наклонно направленном бурении, профиле направленных скважин

- •15. Профили плоскостного и пространственного типов, типовые профили плоскостного типа, их достоинства и недостатки.

- •16. Новые типы профилей для скважин с большими смещениями забоя и с гор-ым окончанием

- •18. Режим бурения. Основные понятия, определения, параметры режима бурения и показатели работы долота. Понятие о технологии бурения

- •4. Бурение и крепление скважины.

- •5. Оборудование устья, испытание скважины на приток, сдача скважины в эксплуатацию.

- •6. Демонтаж буровой установки, транспортировка на новую точку, восстановление буровой площадки, рекультивация земель.

- •20. Зависимость мгновенной и средней механической скорости бурения, проходки на долото, стойкости долота и рейсовой скорости от осевой нагрузки на долото при бурении различных по твердости пород

- •22. Влияние пластических и абразивных свойств горных пород на показатели работы бурения

- •26. Влияние расхода промывочной жидкости на на процесс и показатели бурения, понятие о совершенной очистке забоя

- •27. Совместное влияние расхода бр и осевой нагрузки на процесс и показатели бурения

- •28. Понятие о гидромониторной струе высокой турбулентности, гидромониторном эффекте и его использовании.

- •29. Понятие о структуре потока бр в призабойной зоне при гидромониторной промывке, их влияние на процесс и показатели бурения

- •31. Понятие о дифференциальном и угнетающем давлениях, их влияние на процесс и показатели бурения.

- •32. Понятие об ассиметричной промывке забоя и ее влияние на процесс и показатели бурения.

- •33. Влияние подводимой к долоту механической и гидравлической мощности на процесс и показатели бурения

- •34. Влияние проницаемости пород на забое скважины и параметров бр: вязкости, водоотдачи, смазывающих свойств. Теплоемкости и теплопроводности на процесс и показатели бурения

- •36. Изменение механической скорости бурения во времени в однородных и неоднородных по твердости и абразивности гп.

- •40. Приборы контроля параметров и управление параметрами роторного бурения. Достоинства и недостатки, области применения роторного способа бурения .

- •41. Способы бурения забойными двигателями. Роль отечественных ученых в разработке бурения без вращения бурильных труб. Основные требования к забойным двигателям, гзд и электробуры.

- •42. Турбинный способ бурения и его особенности. Принцип работы турбин и турбобуров. Краткая история создания турбобура. Основные узлы турбобура.

- •43. Классификация современных турбобуров по различным признакам.

- •44. Энергетические характеристики турбин, их определение и перерасчет для проектного бр.

- •45. Влияние осевой опоры на характеристики турбобуров. Взаимосвязь параметров режима турбинного бурения

- •56. Бурение взд. Конструкция, особенности кинематики.

- •57. Рабочие характеристики взд и их графическое представление

- •58. Особенности технологии бурения винтовыми зд

14. Понятие о принудительном искривлении скважин, параметрах искривления, наклонно направленном бурении, профиле направленных скважин

Направленным бурением - это процесс, который может быть определен как бурение скважин с использованием закономерностей естественного искривления и с помощью технологических приемов и технических средств для вывода скважины в заданную точку. При этом искривление скважин обязательно подвергается контролю и управлению.

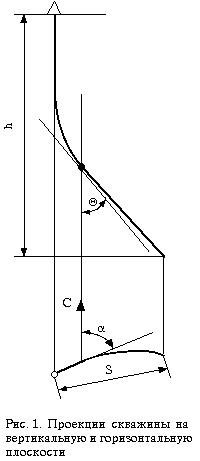

В процессе бурения направленной скважины необходимо знать положение каждой ее точки в пространстве. Для этого определяются координаты ее устья и параметры трассы, к которым относятся зенитный угол , азимут скважины (рис. 1) и ее длина L.

Зенитный угол - это угол между осью скважины или касательной к ней и вертикалью. Азимут - это угол между направлением на север и горизонтальной проекцией касательной к оси скважины, измеренный по часовой стрелке. Длина скважины - это расстояние между устьем и забоем по оси.

Проекция

оси скважины на вертикальную плоскость

называется профилем, а на горизонтальную

- планом.

Проекция

оси скважины на вертикальную плоскость

называется профилем, а на горизонтальную

- планом.

Вертикальная плоскость, проходящая через ось скважины, или касательную к ней, называется апсидальной.

При выполаживании скважины происходит увеличение зенитного угла (бурение с подъемом угла), а при выкручивании - уменьшение (бурение с падением угла). При искривлении скважины влево азимут ее уменьшается, а вправо - увеличивается.

Темп отклонения скважины от ее начального направления характеризуется интенсивностью искривления i, которая может быть определена как для зенитного i, так и азимутального i искривления

i = (к - н)/L, (1)

i = (к - н)/L, (2)

где н и н - соответственно начальные зенитный и азимутальный углы на определенном интервале скважины, град; к и к - то же для конечных углов интервала, град; L - длина интервала скважины, м.

Если скважина искривляется с постоянной интенсивностью и только в апсидальной плоскости, то ее ось представляет собой дугу окружности радиусом R, величина которого может быть определена по формуле

R = 57,3/i. (3)

Следует отметить, что интенсивность азимутального искривления существенно зависит от зенитного угла скважины и при малых зенитных углах может достигать весьма значительных величин, а это не дает полного представления о положении скважины. Для оценки общего искривления служит угол пространственного искривления , показанный на рис. 2. В случае, если бы скважина, имеющая в точке А зенитный угол н и азимут н, не искривлялась, то забой ее оказался бы в точке В, но за счет искривления фактически забой оказался в точке С, зенитный угол стал равным к, а азимут к. Угол ВАС и является углом пространственного искривления. Величина его аналитически определяется по формуле

= arccos [cos н . cos к + sin н. sin к . cos(к - н)]. (4)

Кроме указанных величин направленные скважины характеризуются величиной отхода (смещения) S и глубиной по вертикали h. Отход - длина горизонтальной проекции прямой, соединяющей устье и забой скважины. Глубина по вертикали - длина вертикали, соединяющей устье с горизонтальной плоскостью, проходящей через забой скважины (рис. 1).