- •6. Показатели бурения.

- •7. Понятие о режиме бурения, классификация режимов.

- •8. Влияние подводимой к долоту мощности на процесс и показатели бурения

- •9. Влияние осевой нагрузки на долото на процесс и показатели бурения.

- •10. Влияние частоты вращения долота

- •11. Влияние расхода бурового раствора

- •16,17,18. Влияние свойств бурового раствора.

- •19. Влияние диф. И угнетающего давления на процесс и показатели бурения

- •42,43,54,56,59. Расчет характеристик забойных двигателей

- •63. Наклонно-направленное бурение скважин

- •65. Причины и механизм самопроизвольного искривлений скважин

- •66. Общие закономерности искривления скважин

- •67. Способы принудительного искривления скважин в заданном направлении.

- •69. Отклоняющие компоновки

- •73. Кривой переводник его характеристика и работа с ним

- •74. Отклонитель то, принцип его работы

- •75. Отклонитель шо, принцип его работы.

- •76. Турбобуры с накладкой и с эксцентричным ниппелем.

- •79,80,81 Методы ориентирования отклонителя в скважине.

- •84. Принципы забойного ориентирования отклонителя и приборы используемые при этом.

- •89,90. Типы профилей наклонно-направленных скважин. Выбор и расчет профиля наклонно-направленной скважины.

- •92. Расчёт 3-х интервального профиля плоскости типа.

- •93,96. Кустовое бурение его особенности определения оптимального числа скв.Кусте.

- •94,95. Ксты скважин и принципы кустования. Принципы выбора кустовой площадки. Основные схемы размещения скв. В кусте.

- •97. Мероприятия по недопущению попадания ствола скважины в ранее пробуренный ствол.

- •98. Многозабойные и многоярусные скважины.

- •Забуривание бокового ствола из обсадной колонны. Инструмент, ориентирование отклоняющих фрезерующих устройств.

- •101. Профили горизонтальных участков скв. В зависимости от толщины и геологических характеристик пласта (проницаемость, пластовое давл. И др.).

- •103. Бурильная колонна ее назначение и состав.

- •104,105. Условия работы бурильной колонны

- •135. Легкосплавные бурильные трубы

- •137. Утяжеленные бурильные трубы

- •138. Ведущие бурильные трубы

- •139. Переводники, их назначение, типы и классификация.

- •150. Методы проектирования режимов бурения и их выбор

- •32. Показатели, определяющие качество колонкового инструмента.

- •126. Динамические осевые нагрузки, возникающие при спо.

- •Бурильные замки, их назначение, классификация, конструкция.

- •128. Влияние среды на износ бурильного инструмента.

- •134. Бурильные трубы с приварными замками.

- •136. Бурильные трубы для электробурения

- •Современные способы бурения и их краткая характеристика.

- •12. Влияние структуры потока бурового раствора на показатели бурения.

- •18. Влияние фильтратоотдачи бурового раствора на процесс и показатели бурения.

- •20. Понятие об изнашивании и износе долот. Причины и последствия изнашивания. Виды износа.

- •111. Силы сопротивления движению бурильной колонны скважине сложного профиля.

- •1. Буровые скважины, их назначение, конструкция, классификация.

- •106. Влияние давления и циркуляции жидкости на напряженное состояние колонны.

- •129. Бурильные трубы и их классификация

- •Промывочные системы буровых долот и их влияние на процесс и показатели бурения.

- •130. Бурильные трубы с высаженными концами и навинченными замками, их разновидности, конструкция, достоинства, недостатки.

- •Гидромониторный эффект и его полезное использование.

- •Пути улучшения очистки забоя. Новые типы насадок, их конструкция, создаваемые ими эффекты, влияние на процесс очистки забоя.

- •Влияние плотности бур раствора на процес и показатели бурения.

- •Влияние вязкости бур раствора на процесс и показатели бурения.

- •2. Цикл строительства скважин, содержание цикла.

- •24. Особенности изнашивания алмазных долот.

- •26. Закономерности изменения механической скорости бурения лопастными долотами во времени.

- •27. Зависимость изменения механической скорости бурения различных по твердости и абразивности пород шарошечными долотами от времени бурения.

- •Комплексное влияние различных факторов на процесс и показатели бурения.

- •3. Ударный способ бурения, его сущность.

- •4. Вращательный способ бурения, его сущность и разновидности.

- •50. Особенности технологии бурения винтовыми зд

- •51. Особенности технологии бурения винтовыми зд

- •63 . Рабочие характеристики тб с опорами скольжения.

- •Принципы компоновки бурильной колонны для различных способов бурения.

- •34.(47). Принципы нормирования расхода бур раствора при роторном бурении. Нс номограмма и ее построение.

- •43. Расчет рабочих характеристик турбобуров. Порядок и последовательность расчета раб характеристик и их построение.

- •91. Особенности технологии бурения электробурами.

- •31. Колонковое бурение, колонковый инструмент, применяемы при различных способах бурения.

- •95 Контроль параметров режима бурения при бурении э/бурами. Достоинства и недостатки э/бурения

- •Конструкция современных электробуров.

- •37. Принцип оптимизации режима роторного бурения. Достоинства и недостатки роторного бурения.

- •Показатели определяющие качество колонкового инструмнта и керна. Особенности технологии.

- •Характер и причины измен момента и мощности на шарошечном долоте во времени.

- •125. Амортизация и демпфирование колебаний. Принцип работы амортизаторов и демпферов колебаний. Амортизаторы и демпферы, их классификация, их определение.

- •75. Коэффициент передачи мощности на забой при бурение с элекртробурами и пути его повышения.

19. Влияние диф. И угнетающего давления на процесс и показатели бурения

Диф.давление- основной фактор определяющий показатели работ долот. Интенсивное снижение мех.скорости проходки происходит в начальный момент роста диф.давления до 1,4-5,6 МПа. Дальнейшее повышение диф.давление сопровождается стабилизацией мех.скорости. С увел-ем отрицательного диф.давления мех.скорость возрастает. С ростом осевой нагрузки на долото повышается чувствительность мех.скорости к изменению диф.давления.

Таким образом считается что при существующих режимах бурения диф.давления, как правило яв-ся основным фактором определяющим ТЭП бурения. При увел-нии диф.давления до 1,4-7 МПа в зависимости от условий бурения мех.скорость может уменьшиться в 2-5 раз.

Влияние диф.давления на мех.скорость заключается в ухудшении буримости гп вследствии роста их прочности на сжатие и возникновения усилий, принимающих частицы породы (шлам) к забою. Прижимающие силы имеют статическую идинамическую природу, и их значение представляет собой сложную функцию почти всех известных показателей, характеризующих процесс бурения.

Статическое давление обуславливает наличие стат-х сил кот-е удерживают шлам на забое, независимо от фильтрационных св-в разрушаемых пород, принимаем равным разности м/у гидростатическим Р на забое скв. и поровым (пластовым) Р.

В процессе развития магистральной трещины нач-ное Р в ее полости практически равен 0. Т.к гидрост-е Р > порового Р то над частицей по длине возникает динамический перепад Р, кот-й прижимает частицу к массиву породы, т.е. угнетает ее- угнетающее Р. В общем случае под угнетающем Р в отличии от представлений о динам-ком перепаде Р понимают разность м/у суммарным Р на забой и Р в трещине. Угнетающее Р в зависимости от условий разрушения проницаемых пород может изменяться в диапозоне значений от диф.давления до Р на забое скв.

При разрушении непроницаемых пород диапозон изменения угнет-го Р несколько меньше.

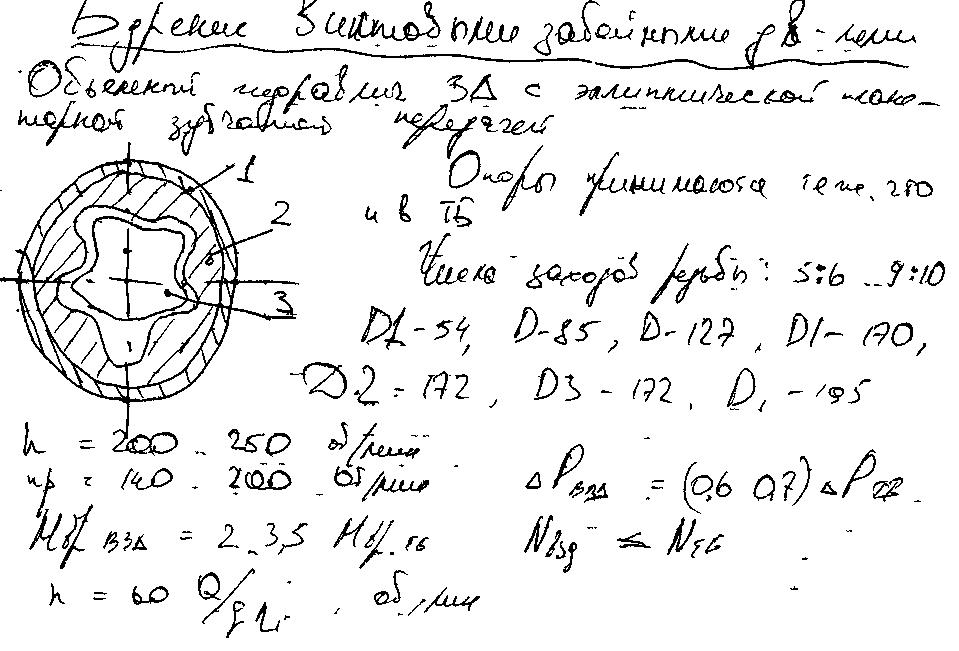

42,43,54,56,59. Расчет характеристик забойных двигателей

К настоящему времени разработано несколько типов забойных двигателей. Все их можно подразделить но виду используемой энергии на следующие классы:

1 – гидравлические забойные двигатели, которые преобразуют гидравлическую энергию потока промывочной жидкости в механическую мощность вращательного движения;

2 - электрические забойные двигатели (электробуры), работающие на электроэнергии.

Забойные машины 1-го класса по принципу действия подразделяются на турбобуры и объемные двигатели.

ТУРБОБУР

Рабочими характеристиками турбобуров принято называть две группы зависимостей : Мт.б.=f1(n), Nт.б.=f2(n), т.б.=f3(n), и

n=1(Gд), Мд=2(Gд), Nд=3(Gд), т.б. =4(Gд),

где n,G,M,N,-частота вращения, осевая нагрузка, момент, мощность, и к.п.д. соответственно. Индексы «т.б.» и «д» относятся соответственно к турбобуру и долоту.

Целью расчета является определение:

1)нагрузки на долото, соответствующей максимальной мощности на валу турбобура;

2)области устойчивой работы забойного двигателя;

3)зоны повышенных вибраций вала турбобура (“запретной зоны”).

На рисунке : Мт, Nт – момент и мощность турбины;

![]() ,

,

![]() -

разгонный и тормозной момент;

-

разгонный и тормозной момент;

nх, nр, nу, nг –nо - частота вращения “холостого”, разгонная , устойчивого, гидравлически разгруженной пяты и максимальной мощности турбины;

nз- «запретная» область;

nр,о – рабочая область;

Мв и Nв.- момент и мощность на валу турбобура.

Другая группа характеристик строится в зависимости от Gд. Для этого для различных значений Gдi откладываются значения ni, Мдi и Nдi. При этом полезно иметь в виду, что поскольку зависимость n и М от Gд линейная, то достаточно нанести на график их значения в характерных точках : n=0, nг и nу и соединить полученные точки прямыми линиями. И лишь для построения графика Nдi=3(Gдi) необходимо вычислить значения Nдi и в промежуточных точках Gдi.

Порядок расчета:

на основе исх. данных по ф-лам подобия вычисл. значения n0, MT0, ΔPT, NT

nx=2n0, MТОРМ=2М0

ΔPTБ. ΔPд

GГ- нагрузка при режиме гидр. разгруженной пяты

GВРАЩ. ЧАСТЕЙ=0,5GТБ, сред радиус вращения RСР, коэф трения μ, уд. момент в опоре МУД.ОП.

Δ МОП

МХХ- хол. хода

МР- разгонный

nP - разгон, nУ- устойч.

МУД

[GД]

последовательно через опр. интервалы задаются GДi и находят МВi и МДi

Затем строят раб. характеристики.

ОБЪЕМНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОБУР

Асинхронные двигатели для электробуров имеют жесткую характеристику, т.е. диапазон изменения их частоты вращения довольно ограничен. Ее изменение зависит от скольжения ротора относительно поля статора:

n

=

![]() .

.

г де

n

– частота вращения ротора двигателя;

f-

частота тока; р - число пар полюсов

(двигатели выпускают 10-, 8- и 6-полюсными);

S

- скольжение, при нормальной нагрузке

скольжение S

= 8-12 %. Вращающий момент

(H·м)

асинхронною двигателя электробура

может быть подсчитан но формуле

де

n

– частота вращения ротора двигателя;

f-

частота тока; р - число пар полюсов

(двигатели выпускают 10-, 8- и 6-полюсными);

S

- скольжение, при нормальной нагрузке

скольжение S

= 8-12 %. Вращающий момент

(H·м)

асинхронною двигателя электробура

может быть подсчитан но формуле

,где ml - число фаз обмотки статора; U1 - напряжение на зажимах двигателя, В; R2 - приведенное омическое сопротивление ротора, Ом;

R1, - омическое сопротивление фазы обмотки статора, Ом;

xl - индуктивное сопротивление обмотки статора, Ом;

х2' - приведенное индуктивное сопротивление ротора, Ом;

с, - коэффициент, зависящий от напряжения на клеммах двигателя.

Как следует из формулы, вращающий момент двигателя прямо пропорционален квадрату напряжения на вводе двигателя. Снижение напряжения приводит к заметному падению вращающего момента. В связи с этим необходимо учитывать потери напряжения в токоподводе от поверхности к двигателю, а падение напряжения при кратковременных перегрузках двигателя рекомендуется компенсировать некоторым повышением напряжения на вводе двигателя на 5-10% от номинального. Номинальное напряжение на клеммах электробуров составляет 1000-1200 В в зависимости от типа двигателя.

Коэффициент полезного действия двигателя при номинальной нагрузке составляет 66 – 68%. Поскольку механические потери в шпинделе на опорах качения сравнительно невелики, характеристику электробура можно принимать по характеристике двигателя.

Электроэнергия к забойному двигателю подводится по секционированному кабелю, помещенному внутри бурильной колонны.

Токоподвод может осуществляться по трех- или двухжильному кабелю. В последнем случае в качестве третьего провода используется бурильная колонна. Эта система питания носит название "два провода — земля" (сокращенно ДПЗ).

Система ДПЗ позволяет увеличить площадь сечения проходного канала в бурильной колонне и таким образом способствует снижению потерь напора при циркуляции промывочной жидкости по бурильной колонне. Каждую кабельную секцию помещают в отдельной бурильной трубе, и ее концы закрепляют в трубе на опорах с втулками, обеспечивающими некоторое свободное проворачивание кабеля при соединении труб. Секции соединяют в единую цепочку с помощью контактных элементов – контактного стержня на верхнем конце и контактной муфты па нижнем. Контактный стержень защищен от механических повреждений защитным стаканом. Соединение контактных элементов происходит автоматически при свинчивании бурильных труб, при этом контактный стержень входит в муфту с некоторым натягом, обеспечивающим герметичность соединения от проникновения бурового раствора.