- •Отдаленные результаты хирургического лечения микрогении с исправлением положения нижней челюсти

- •Отдаленные результаты хирургического лечения микрогении без исправления положения нижней челюсти

- •Глава IV

- •Лечение приобретенной микрогении одновременно с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава у детей

- •4 Года после ортодонтического лечения (с предварительной решетчатой

4 Года после ортодонтического лечения (с предварительной решетчатой

компактостеотомией).

ственно 28 и 20 суток. На рис. 38, в, г представлен отдаленный результат этапного комплексного лечения. Очертание подбородка было улучшено пересадкой в отслоенное ложе размельченного ал-логенного хряща.

На примере этих больных видно, что раннее перемещение нижней челюсти в правильное положение было полезно, так как уменьшило вторичную деформацию соседних отделов лица.

Заживление ран после операций у большинства больных протекало без осложнений. У одного больного во время операции произошло обнажение зачатков 871 зубов, их пришлось удалить.

Заживление ран у четырех больных после операции осложнилось краевым остеомиелитом челюсти на месте наложения накостного металлического зажима. Это осложнение возникло у детей младшего возраста (4 и 5 лет) при вытяжении за накостный зажим в течение 12—18 дней.

Для предупреждения подобного осложнения следует сократить период вытяжения до 8—10 дней и быстрее переходить на закрепление челюсти внутри-ротовой шиной.

106

Непосредственные исходы лечения были благоприятны; у всех больных подбородку было придано правильное положение, вследствие этого резко уменьшилась асимметрия лица. Открывание рта у 24 больных составляло 2/з нормального. Только у одного больного с краевым остеомиелитом челюсти, несмотря на широкую щель в суставе, открывание рта равнялось 8 мм, но постепенно улучшалось по мере разрешения воспалительного процесса.

Таким образом, приведенные в этом разделе данные о результатах хирургического лечения односторонней микрогении с анкилозом височно-нижнечелю-стного сустава у детей и служат ответом на первую часть поставленного перед началом этого раздела

вопроса.

Чтобы ответить на весь вопрос, естественно, нужно проанализировать результаты лечения односторонней микрогении и анкилоза височно-нижнечелюстного сустава при помощи артропластики с применением различных межкостных прокладок. Этот анализ целесообразнее начать с рассмотрения результатов лечения односторонней микрогении с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава артропластикой с межкостной прокладкой клетчатки стебельчатого лоскута по А. А. Лимбергу.

Анализ результатов лечения

односторонней микрогении и анкилоза височно-нижнечелюстного сустава артропластикой с применением для межкостной закладки клетчатки стебельчатого лоскута по способу А. А. Лимберга

Хирургическое исправление микрогении и анкилоза височно-нижнечелюстного сустава артропластикой с применением межкостной закладки клетчатки стебельчатого лоскута по способу А. А. Лимберга было проведено 21 больному в возрасте от 14 до 34 лет с наиболее тяжелыми нарушениями подвижности челюсти и выраженным ее недоразвитием. У 16 больных анкилоз был костным, у 5 человек — фиброзным. 15 больных поступили на лечение с рецидивами анкилоза. Как выяснилось из анамнеза, восста-

107

Рис. 39. Больная К., 28 лет.

Рецидив анкилоза левого височно-нижнечелюстного сустава, микрогения: а —до лечения; б—после артропластики; в—схема операции (А. А. Лимберг); г, д—через 7 лет после операции.

новление подвижности челюсти многим из них производили многократно, от двух до четырех раз.

Укорочение челюсти на стороне анкилоза было в пределах от 20 до 55 мм; только у четырех больных с множественными рецидивами неподвижности оно не превышало 10 мм.

Как известно, артропластике с межкостной закладкой клетчатки стебельчатого лоскута предше-

108

ствуют две операции — формирование лоскута и перенос одной его ножки на тыл кисти. Это удлиняет лечение, но некоторая потеря времени на подготовительных этапах окупается хорошим исходом. Наименьшая продолжительность лечения составляла 78 дней, наибольшая — 120.

Рис. 39. Продолжение.

Клинический пример. Больная К., 28 лет, родилась от первой беременности; при родах были применены щипцы. В шестимесячном возрасте она уже не могла открыть рот. В возрасте 12 лет в г. Тбилиси перенесла операцию — остеотомию ветви с межкостной прокладкой ленты из широкой фасции бедра. При операции рот свободно открылся, но через 15 дней возник рецидив.

При поступлении на лечение в 1951 г. обнаружена неподвижность нижней" челюсти, асимметрия лица вследствие укорочения левой половины челюсги на 25 мм, глубокий прикус (рис. 39, 4U). Стебельчатый лоскут ей образовали на передней стенке живота слева. Через 26 дней одну из его ножек пересадили на тыл кисти а еще через 24 дня произвели артропластику (проф. А А Лимберг) Через разрез под углом челюсти выделили под-надкостнично ветвь и рассекли горизонтально основание венечного и косо —шейку суставного отростков. Концы кости раздвинули на 20 мм; между ними вдоль заднего края ветви челюсти поместили освобожденный от кожи жировой цилиндр стебельчатого лоскута длиной 8 см. Вытяжение за накостный зажим по типичной методике проводили в течение 11 дней, это необходимо для создания покоя в ране и предотвращения давления на пересаженную клетчатку стебля. Между жевательными поверхностями боковых зубов на оперированной стороне поместили рас-nODKV При удалении накостного зажима стебель отделили от кисти и часть его клетчатки распластали в области угла челюсти для улучшения формы лица. На всех этапах раны зажили без осложнений, лечение в стационаре заняло 78 дней.

В результате лечения достигнуто правильное положение подбородка, улучшение формы лица и хорошее открывание рта (см рис. 39, г, д).

Осложнения при заживлении ран отмечены у 9 больных у троих из них они связаны с формированием стебля и переносом его ножки на тыл кисти. У 6 больных осложнения возникли при проведении

109

'" Непосредственные результаты исправления односторонней микрогении одновременно с восстановлением подвижности челюсти были благоприятными. У всех больных после операции резко улучшилась форма лица: подборок был выдвинут вперед и установлен по средней линии, асимметрия лица — уменьшена. У некоторых больных оставалось заметным легкое уплощение подбородка на здоровой половине лица. Для исправления его формы была необходима контурная пластика размельченным хрящом.

Непосредственные результаты лечения анкилоза были следующие: 16 человек открывали рот на ширину 2—3 пальцев. У 5 больных открывание рта равнялось ширине 1—l'/г пальцев.

Ближайшие результаты лечения находились в прямой зависимости от результатов, достигнутых во время операции. У тех больных, у которых на опера ционном столе не удавалось восстановить свободную подвижность челюсти и широко развести концы рас сеченной кости, не произошло увеличения объема движений и в последующее время. Такие затруднения встретились при лечении больных с многократно ре цидивирующим анкилозом при мало выраженном укорочении челюсти. Разведение концов кости на месте остеотомии на 25—30 мм непосредственно во время операции сопровождалось восстановлением подвижности челюсти, которая сохранялась и в от даленные сроки. •

Рис. 40. Рентгенограммы нижней челюсти больной К.

а—до лечения; б—после артропластики.

основной операции. К ним относятся: повреждение слизистой оболочки рта у 2 больных, значительное венозное кровотечение у 2 больных, нагноение раны около накостного зажима у 1 больного, повреждение ствола лицевого нерва у 1 больного (подробности не указаны в истории болезни). Рецидив анкилоза возник у 2 больных, у которых во время операции было кровотечение. Возможно, что осложнение не позволило широко развести концы кости на месте остеотомии, что и привело к сращению.

110

Анализ результатов хирургического лечения \

односторонней микрогении и анкилоза височно-нижнечелюстного сустава артропластикой

с применением для межкостной закладки -'.>'■'■ биологической пластмассы по способу i;r" П. М. Медведева

Артропластику с использованием для межкостной закладки биологической пластмассы применили при лечении 25 больных (27 операций) с односторонней микрогенией и анкилозом височно-нижнечелюстного сустава. Из них детей в возрасте от 2 лет до 14 было 9 человек. 11 больных поступили на лечение

111

с рецидивом анкилоза (один из 11 больных ранее был оперирован пять раз).

Укорочение пораженной половины челюсти у большинства больных было в пределах 20 мм, только у 4 оно равнялось 40—48 мм.

В группе больных с рецидивами анкилоза укорочение челюсти было невелико или вовсе отсутствовало. Этот факт можно объяснить следующим обстоятельством: образование костной мозоли между разведенными концами кости после остеотомии для лечения анкилоза приводит к его рецидиву, но зато в некоторой степени уменьшает укорочение недоразвитой половины челюсти.

В двух предшествующих разделах были представлены сведения о результатах исправления микрогении одновременно с лечением анкилоза двумя способами: вытяжением за накостный зажим и применением межкостной прокладки из клетчатки стебельчатого лоскута. Однако, несмотря на их несомненную ценность, они не у всех больных могут быть применены. У детей, особенно младшего возраста, 3—4 лет, трудно осуществить полноценное и длительное внеротовое вытяжение за накостный зажим. Что же касается использования для межкостной закладки клетчатки стебельчатого лоскута, то применение этой методики многоэтапно и требует весьма длительного времени. К тому же у больных со слабо развитой подкожной клетчаткой трудно образовать необходимых размеров стебельчатый лоскут. Это в равной мере касается детей и взрослых, питание которых было понижено в результате нарушений, связанных с приемом пищи.

Артропластику с межкостными вкладками из биологической пластмассы в челюстно-лицевом отделении ЛНИИТО им. Р. Р. Вредена использовали у тех больных, которым по тем или иным причинам было нежелательно применять ранее перечисленные, испытанные в клинике методы лечения.

При проведении артропластики только у 8 больных удалось тупым путем разъединить рубцовые спайки в суставе, у остальных больных потребовалось рассечение кости на уровне шейки суставного отростка (11 больных) или в верхней трети ветви (8 больных).

112

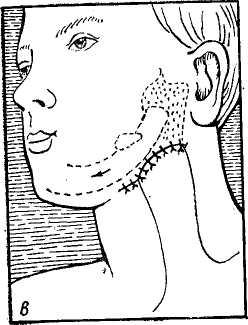

Рис. 41. Больной Я-, 5 лет.

Микрогения и анкилоз левого височно-нижнечелюстного сустава, а, 6—до лечения: в—после артропластики; г—через 8 лет.

Клинический пример. Больной Я., 5 лет. Микроге ния и анкилоз височно-нижнечелюстного сустава у него возникли после артрита в двухлетнем возрасте. Укорочение челюсти со ставляло 5 мм, открывание рта между резцами равнялось 4

5 мм (рис. 41,а,б; 42,а). 21/IV 1957 г. ему произвели артропластику с применением вкладыша из биопластмассы. После операции образовался свищ, который через 17 дней закрылся. Форма лица после операции была хорошей.

11З

I а —до лечения; б — после артропластики;

Через 8 лет родители ребенка сообщили, что мальчик открывает рот на ширину 3 пальцев, подбородок отклонен от средней линии в больную сторону на 5 мм. Асимметрия лица мало выражена, углы рта расположены на одинаковом уровне (см рис. 41, г),

114

Рис. 42. Продолокение.

в, г — через 8 лет после операции.

У этого больного, надо полагать, угнетение зон роста было мало выражено и впоследствии не привело к заметному укорочению челюсти (рис. 42). Нано выполненная артропластика была полезным

115

вмешательством как для лечения анкилоза, так и для создания условий для роста скелета лица.

Непосредственные результаты лечения были следующими: заживление ран после 18 операций прошло без осложнений. У одной больной через сутки после операции развилась аллергическая реакция на введение чужеродного белка (резкий отек лица, подчелюстной области с затруднением дыхания). После соответствующего лечения явления аллергии ликвидированы.

У 8 больных возникло воспаление в ране, его течение было различным и привело к разным конечным исходам.

У трех больных в период с 10 по 17-й день после операции образовались свищи со скудным серозным отделяемым. Посев отделяемого из свища у одного больного оказался стерильным, у двоих — высеяли белый стафилококк. Процесс в ране протекал вяло, не сопровождался температурной реакцией и почти не отражался на формуле белой крови. Свищи самопроизвольно закрылись через 1—1'/г месяца после операции. Лечение этих больных закончилось успешно — форма лица хорошо исправлена, восстановлена подвижность челюсти.

У четырех больных воспаление в ране развивалось медленно и вызвало расплавление вкладышей из биопластмассы. В отделяемом из свищей обнаружен гемолитический стрептококк и патогенный стафилококк. У двоих больных вкладыши удалили через 7 и 8 недель после операции, у третьего больного вкладыш отошел по частям через свищ в период между 2 и 3-м месяцами после операции. У этих трех больных не наступило возврата челюсти в прежнее положение, сохранилась хорошая ее подвижность, достигнутая при операции. У четвертого больного на слизистой оболочке рта образовался пролежень от давления межзубной распорки, что привело к воспалению раны и отторжению вкладыша спустя 5—7 недель после операции. Однако это не отразилось на результате '. операции: микрогекия у него была мало выражена, > открывание рта осталось равным ширине двух паль-5 цев.

116

У последней больной с выраженной микрогенией и фиброзным анкилозом височно-нижнечелюстного сустава воспаление развилось бурно и привело к отторжению вкладыша спустя 4 недели после операции. Смещение челюсти в первоначальное положение вызвало значительную асимметрию лица, которая возникла сразу же после выделения вкладыша, рецидив анкилоза наступил спустя 2 месяца.

Следует подчеркнуть, что при развившемся воспалительном процессе характер его течения существенным образом влияет на сроки отторжения вкладыша из биопластмассы и этим самым определяет исход лечения.

При вялом течении воспаления в ране медленное расплавление биопластмассы позволяет повременить с удалением вкладыша до конца второго месяца. При этом условии достигнутое при операции положение челюсти сохраняется массивными рубцами, образующимися на внутренней поверхности ее ветви; нарушения подвижности челюсти при этом не наступает.

Раннее отторжение вкладыша может привести к рецидиву микрогении и анкилоза.

Обращает внимание сравнительно частое возникновение воспаления в ране при применении вкладышей из биопластмассы. Возможно, они в какой-то мере связаны с природой вкладыша, который как препарат крови может явиться благоприятной питательной средой для микробов.

Послеоперационное введение больных не представляет особенностей. В течение двух недель больные должны питаться жидкой пищей; спустя 16— 18 дней им разрешается прием мягкой пищи. Механотерапия, как правило, не применяется.

Анализ результатов хирургического лечения односторонней микрогении и анкилоза

височно-нижнечелюстного сустава «подвесной» артропластикой по методу В. С. Йовчева

«Подвесная» артропластика по методу В. С. Иов-чева была применена при лечении односторонней микрогении и анкилоза височно-нижнечелюстного сустава У 8 взрослых больных и одного юноши 16 лет. У двоих

117