- •1Вопрос. Понятие методики судебной экспертизы.

- •2Вопрос. . Понятие метода судебной экспертизы

- •4 Вопрос.

- •6 Вопрос.

- •7 Вопрос.

- •20. Распределение Стьюдента. Коэффициент Стьюдента

- •12. Вопрос.

- •16. Вопрос.

- •10 Вопрос.

- •13. Вопрос.

- •14. Вопрос.

- •15. Вопрос.

- •17. Вопрос. Среднее арифметическое

- •18. Вопрос.

- •19. Вопрос.

- •Понятие и элементы полевой криминалистики.

- •Проведение измерений в условиях пересеченной местности.

- •28.Способы ориентирования на местности и привязка места происшествия к окружающей местности.

- •3.1. Метод Болотова

- •3.2. Привязка по створам

- •3.3. По линейному и боковому ориентиру.

- •27.Фиксация взаиморасположения объектов и следов.

- •30.Природа света.

- •24. Состав наборов технических средств для работы в «полевых» условиях.

- •39. Цвет

- •40. Линзы. Преломление изображения в линзах

- •42. Плоские и сферические зеркала

- •43. Построение изображений в зеркале.

- •45. Проекционные оптические приборы.

- •46. Фотоаппарат

- •47. Глаз как оптическая система. Лупа.

- •48. Микроскоп

- •49. Разрешающая способность и увеличение оптических приборов

- •50. Погрешности оптических приборов

- •51. Различные виды микроскопов, используемые в суд экспертизе

- •52. Оптическая световая микроскопия и ее использование для исследования объектов суд экспертизы

- •54. Электронная микроскопия, ее виды и использование для исследования объектов суд экспертизы

- •55. Понятие электромагнитных волн

- •53. Люминесцентная микроскопия и ее использования для исследования объектов суд экспертизы

- •57. Способы исследования электромагнитных волн различной длины.

- •58. Шкала электромагнитных волн.

- •59. Видимая и невидимая зоны шкалы электромагнитных волн. Свойства электромагнитного излучения в различных областях спектра.

- •60. Ультрафиолетовая, инфракрасная микроскопия и использование ее для исследования объектов судебной экспертизы.

- •61. Дисперсия и цвет тел.

- •62. Понятие спектра. Типы спектров, используемых в судебной экспертизе.

- •63. Дисперсия показателя преломления различных материалов. Коэффициенты поглощения, отражения и пропускания.

- •64. Спектральный состав света различных источников. Спектры и спектральные закономерности.

- •65. Спектральные аппараты.

- •66. Действия света на вещество. Фотоэлектрический эффект.

- •67. Понятие биологических методов.

- •68. Поиск и изъятие следов биологического происхождения на месте происшествия.

- •69. Основы и возможности днк-анализа тканей и выделений человека.

- •70. Молекулярно-генетический идентификационный анализ

- •71. Понятие запаха, пахучих (запаховых) следов. Изъятие запаховых следов, правила упаковки запахоносителей.

- •73. Метод ольфакторного анализа пахучих следов человека с применением собак-детекторов.

- •74. Понятия субъект и объект в исследовании запаховых следов человека с применением собак-детекторов.

- •75. Периодический закон д.И. Менделеева.

- •Основные постулаты н. Бора

- •Понятие вещества, молекулы, атома, химического элемента

- •Строение атома. Понятие ионов. Ионная и ковалентная связи в молекуле

- •Строение молекул. Теория химического строения а.М. Бутлерова

- •Структура вещества. Деление по агрегатному состоянию. Кристаллические и аморфные вещества. Высокомолекулярные соединения

- •Механические свойства

- •Тепловые свойства

- •Электрические свойства

- •Магнитные свойства

- •Растворы, растворители, растворяемые вещества

- •Понятие химических методов исследования, их применение при исследовании объектов судебной экспертизы

- •Методы разделения и концентрирования

- •Классификация методов разделения и концентрирования

- •Методы качественного химического анализа

- •Методы определения количественного состава соединений

- •Основные физические величины

- •Понятие физических методов и их классификация

- •Использование физических методов при экспертном исследовании

- •Понятие физической величины «плотность». Методы определения плотности

- •Понятие физической величины «масса». Методы определения массы

- •99.Классификация фотометрических методов анализа

- •95. Понятие физико-химические методы анализа

- •96. Классификация физико-химйческих методов анализа.

- •98. Классификация электрометрических методов анализа.

- •100.Атомно-абсорбционная спектроскопия и использование атомно-абсорбционной спектроскопии в судебной экспертизе.(применение в суд. Экспертизе не нашла)

- •101. Атомно-эмиссионный спектральный анализ и использование атомно-эмиссионной спектроскопии в судебной экспертизе.

- •102. Рентгеновский анализ, использование рентгеновского анализа в судебной экспертизе.

- •104. Масс-спектрометрические методы анализа.

- •105. Молекулярный спектральный анализ(мса)

- •106. Спектроскопия в уф - и видимой области. Люминесцентный анализ.

- •107. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеивания.

- •108. Радиоспектроскопические методы анализа.

- •109.Газовая хромотография

- •110. Жидкостная хроматография и использование ее в судебной экспертизе

- •111. Понятие хроматографии.

- •112. Тонкослойная хроматография

- •113. Понятие сорбции и ее виды.

53. Люминесцентная микроскопия и ее использования для исследования объектов суд экспертизы

. Люминесцентная микроскопия (лат. Lumen, luminis свет; греч. Micros малый + skopeo рассматривать, исследовать) – метод микроскопии, позволяющий наблюдать первичную или вторичную люминесценцию микроорганизмов, клеток, тканей или отдельных структур, входящих в их состав.

Цвет люминесценции, т.е. длина волны излучаемого света зависит от химической структуры и от физико–химического состояния микроскопируемого объекта, что и обусловливает возможность использования л.м. в целях микробиологической и цитологической диагностики, для дифференцирования отдельных компонентов клеток. Первичная люминесценция присуща ряду биологически активных веществ, таких, как ароматические аминокислоты, порфирины, хлорофилл, витамины А, В2, В1 , некоторые антибиотики (тетрациклин) и химиотерапевтические вещества (акрихин, риванол). Вторичная, или наведённая, люминесценция возникает в результате обработки микроскопируемых объектов флюоресцирующими красителями – флюорохромами. Некоторые из этих красителей диффузно распределяются в клетках, другие избирательно связываются с определёнными структурами клеток или даже с определёнными химическими веществами. Эта способность флюорохромов к избирательному окрашиванию позволяет проводить люминесцентно – цитологический и люминесцентно – цитохимический анализ.

Для проведения люминесцентной микроскопии используются либо специальные люминесцентные микроскопы, либо приставки к обычным биологическим микроскопам, позволяющие использовать их для наблюдения люминесценции микрообъектов.

Люминесцентный микроскоп снабжен мощным источником освещения с большой поверхностной яркостью, максимум излучения которого находится в коротковолновой области видимого спектра, системой светофильтров, а также интерференционной светоделительной пластинкой, применяемой при возбуждении люминесценции падающим светом.

В основе люминесцентной микроскопии лежит явление люминесценции, т. е. способности нек-рых веществ светиться при облучении их коротковолновой (сине-фиолетовой) частью видимого света либо ультрафиолетовыми лучами с длиной волны, близкой к видимому свету. Люминесцентная микроскопия используется в диагностических целях для наблюдения живых или фиксированных микроорганизмов, окрашенных люминесцирующими красителями (флюорохромами) в очень больших разведениях, а также при выявлении различных антигенов и антител с помощью иммунофлюоресцентного метода.

57. Способы исследования электромагнитных волн различной длины.

Электромагнитные волны, применяемые в радиотехнике, имеют длину от нескольких километров до нескольких сантиметров. Электромагнитные же волны, представляющие собой свет, характеризуются длиной волны в несколько десятых микрометра. Это простое сопоставление показывает, что количественное различие в длине волны приводит к глубокому качественному различию во многих свойствах и особенностях электромагнитных волн. Возникает важная задача ближе ознакомиться со свойствами электромагнитных волн разной длины. Для разделения волн различной длины обычно применяют какой-либо способ разложения сложного излучения в спектр. В случае видимого света для этой цели можно воспользоваться дифракционной решеткой (см. § 136) или призмой (см. § 86).

Рассматривая полученный на экране спектр, мы убеждаемся в возможности по цвету различать глазом волны различной длины. Однако, как уже неоднократно указывалось, глаз воспринимает только те электромагнитные волны, длина которых лежит в пределах (приблизительно) от 400 до 760 нм. Границы эти, конечно, довольно неопределенны, и отдельные наблюдатели способны «видеть» волны и несколько более короткие (примерно до 370 нм) и несколько более длинные (около 800 нм). Необходимо поэтому найти более общий способ обнаружения электромагнитных волн, чем наблюдение при помощи глаза.

Так как распространяющаяся электромагнитная волна любой длины несет энергию, то таким более общим способом может явиться измерение энергии волны. Наиболее удобный для этой цели прием заключается в превращении электромагнитной энергии волны во внутреннюю энергию вещества, возрастание которой сопровождается нагреванием тела. Нагревание тел обнаруживается очень хорошо при помощи чувствительных термометров, например термоэлементов (см. т. II, § 83). Частичное превращение энергии электромагнитных волн во внутреннюю энергию происходит всякий раз, когда эти волны падают на какое-либо вещество и более или менее сильно поглощаются им. Опыт обнаружил, что некоторые черные вещества, например сажа, практически полностью поглощают энергию, приносимую световыми волнами различной длины. Именно поэтому они и представляются черными, т. е. не отражающими свет.

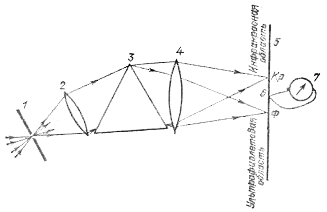

Покрыв налетом сажи чувствительную часть термоэлемента, можно, передвигая его по спектру, изучать электромагнитные волны в широком интервале длин волн. На рис. 297 изображено расположение элементов оптической

Рис. 297. Схема опыта по исследованию распределения энергии в спектре: 1, 2, 3, 4 — части спектрального аппарата, дающего спектр источника в плоскости 5, 6—термоэлемент, могущий перемещаться вдоль спектра, 7 — гальванометр, Ф — фиолетовая граница спектра, Кр — красная граница спектра

системы, пригодное для указанной цели. Измерив нагревание термоэлемента, можно вычислить энергию, приходящуюся на соответствующую область спектра, т. е. судить о распределении энергии по спектру. Такие энергетические измерения дают результаты, отличные от заключений, которые делает глаз. Действительно, человеку, воспринимающему свет глазом, желтая или зеленая часть спектра света дугового фонаря кажется гораздо ярче, чем красная, тогда как термоэлемент обнаруживает в красной части большее нагревание. Причина лежит в особенностях глаза, чувствительность которого к разным цветам различна (см. § 68) и который поэтому не дает правильных показаний относительно распределения энергии по спектру. Термоэлемент же — вполне «беспристрастный» прибор, ибо для всех длин волн он дает возможность судить о внутренней энергии, в которую переходит энергия света при поглощении.