- •Предвидение (прогнозирование)

- •Планирование

- •Реализация стратегии

- •Линейная осу

- •Функциональная осу

- •Проектная осу

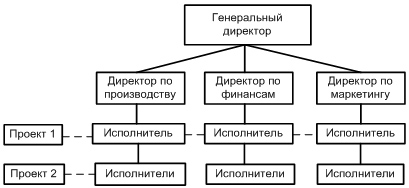

- •Матричная осу

- •1. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право:

- •2. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан:

- •Виды налогов по объекту:

- •Раздел I. Общие положения

- •Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство

- •Раздел III. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений

- •Раздел IV. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел

- •Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц

- •Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

- •Раздел VII. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов

- •1.Докризисные мероприятия

- •2. Стадия кризиса.

- •3. Посткризисные мероприятия.

- •1) Корпоративное антикризисное управление (неформальное);

- •2) Формализованное антикризисное управление, или антикризисное управление в процедурах несостоятельности;

- •Программа стабилизации

- •2. Варианты проведения экспресс-диагностики финансового состояния предприятия

- •3. Экспресс-диагностика на основе показателей финансовой устойчивости

- •4. Экспресс-диагностика на основе аналитических показателей

Матричная осу

Двойное подчинение исполнителей непосредственному руководителю функционального подразделения и руководителю проекта.

Создается тогда, когда выбранная стратегия ориентирована на получение высококачественного результата по большому количеству проектов в области высоких технологий. Эффект матричной схемы организации управления достигается за счет того, что проектная часть используется для установления целей, формирования планов и бюджетов конкретного проекта, а функциональная часть обеспечивает все эти элементы организации проекта необходимыми ресурсами.

Недостатки:

- необходимо устанавливать приоритет и распределять работу одних и тех же специалистов по различным проектам

- сложность управления в связи с наличием двух линий ответственности

- возникновение конфликтов между менеджерами функциональных подразделений и руководителя проектов

Преимущества:

- позволяет максимально учитывать изменения рыночной конъюнктуры

- сокращаются сроки выполнения производственных заданий, повышается качество выпускаемой продукции

- более оперативное текущее управление обеспечивает снижение расходов и повышение эффективности использования ресурсов

Комбинация функциональной и проектной ОСУ.

Множественная ОСУ. Объединяет различные структуры на разных ступенях управления. Например, филиальная структура управления может применяться для всей фирмы, а в филиалах – линейно-функциональная или матричная.

№11. Содержание и процессуальные теории мотивации

Мотивация – это процесс целенаправленного воздействия на работников для достижения целей организации через достижение личных целей самих работников.

Теории:

Содержательные – основываются на идентификации потребностей,которые заставляют людей действовать так, а не иначе.

Потребность:

- первичные – физиологические (потребность в пище, воде и пр.)

- вторичные – психологические (потребность в успехе, уважении и пр.)

Мотивационное поведение состоит в том, что потребности человека служат мотивом к действию. Потребность в чем-либо заставляет человека сконцентрироваться на достижении цели, которая осознается им как средство удовлетворения потребности.

Например, согласно теории А.Маслоу, существует иерархия потребностей – от нижних уровней (физиологические – потребность в безопасности) к верхним (социальные потребности). Потребности нижних уровней требуют первостепенного удовлетворения, поэтому они влияют на поведение человека в первую очередь. То есть, в первую очередь должны быть удовлетворены потребности низкого уровня.

Например, теория потребности Мак-Клелланда делает основной акцент на потребностях высших уровней– власти, успеха и причастности. Так потребность успеха удовлетворяется в ходе доведения работы до успешного завершения. Поэтому следует ставить перед такими людьми задачи с умеренной степенью риска или возможности неудачи, это развивает их инициативу.

Процессуальные – В них анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. Считают, что поведение людей определяется не только потребностями, а еще восприятием и ожиданиями, связанными с данной ситуацией и возможными последствиями выбранного им типа поведения.

Например, теория ожиданий (Врума) – основывается на том, что наличие потребности не единственное условие мотивации человека к достижению определенной цели. Человек должен верить, что выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению определенной потребности. Ожидание – это оценка вероятности определенного события. Мотивация основывается на трех взаимосвязанных зависимостях: затраты труда – результаты – вознаграждение – удовлетворенность вознаграждением. Если люди не чувствуют прямой связи между затрачиваемыми усилиями и достигаемыми результатами, то мотивация ослабевает. Для эффективной мотивации должно быть установлено твердое соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением. В связи с эти необходимо давать вознаграждение только за эффективную работу.

Например, теория справедливости, основана на том, что люди соотносят полученное вознаграждение с вознаграждением других, выполняющих аналогичную работу. Для использования этой теории нужно установить справедливую систему вознаграждений.

№12. Сущность и основные функции контроллинга

Контроллинг– этосистема информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе анализа, планирования, принятия управленческих решений и контроля по всем функциональным сферам деятельности компании.

Стратегический –отслеживает развитие намеченных целей, стратегии. Анализ внешней и внутренней среды, анализ конкуренции, анализ стратегических планов и пр. Ориентирован на долгосрочную перспективу.

Оперативный – создание такой системы управления, которая помогает достигать текущие цели предприятия. Отслеживает рентабельность, ликвидность, производительность и пр. Ориентирован на краткосрочные цели.

Контроллингориентирован, прежде всего, на поддержку процессов принятия решений руководителем.

Каждая функцииконтроллинга содержит свои задачи:

- Ведение управленческого учета и осуществление контроля: отражение всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия в ходе выполнения плана. Определение контролируемых показателей деятельности предприятия; контроль за реализацией планов, сравнение плановых и фактических показателей; анализ причин отклонений и их интерпретация; разработка рекомендаций по устранению отклонений.

Мониторинг – отслеживание протекающих на предприятии процессов в режиме реального времени; составление оперативных отчетов о результатах работы предприятия за наиболее короткие промежутки времени (день, неделя, месяц);

- Поддержка процесса планирования: отбор необходимой для планирования информации, источников информации и путей ее получения; координация процесса обмена информацией между подразделениями предприятия; оценка возможности реализации планов;

- Создание, обработка, проверка и представление системной управленческой информации. Обеспечивает руководителей уже проанализированной, обобщенной информацией, относящейся непосредственно к проблеме, которую менеджеру предстоит решить. Предоставляет необходимые данные менеджменту практически сразу по востребованности, поскольку служба контроллинга ведет эту работу постоянно, каждодневно.

Контроллинга позволяет увеличить скорость реакции менеджеров на изменения внешней и внутренней среды, повысить гибкость предприятия, сместить акцент с контроля прошлого на анализ и прогнозирование будущего.

В антикризисном управлении контроллинг может иметь большое значение при предупреждении кризиса или обеспечении готовности к его наступлению. Он позволяет улавливать слабые сигналы возможного кризиса – в этом его преимущества относительно других типов управления.

ТЕОРИЯ АУ ПРЕДПРИЯТИЕМ

№13.Сущность, виды и основные причины возникновения кризисов организаций.

Кризис социально-экономического развития – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде.

С позиции Теории регуляции кризисы можно классифицировать следующим образом:

· кризис как результат «внешнего» шока – ситуация, когда продолжение экономического развития той или иной географической общности оказывается заблокированным из-за нехватки ресурсов, связанной с природными или экономическими катастрофами;

· циклический кризис как фаза устранения напряжений и неравновесий, накопившихся за время подъема в экономических механизмах и социальных процессах;

· структурный (большой) кризис, когда экономическая и общественная динамика входят в противоречие со способом развития, который придает ей постоянный импульс, то есть любой случай проявления противоречивого характера долгосрочного воспроизводства системы в целом;

· кризис системы регуляции, когда механизмы, связанные с ней, оказываются не в состоянии изменить неблагоприятные конъюнктурные процессы, хотя режим накопления остается вполне жизнеспособным;

· кризис способа производства характеризуется обострением противоречий, развивающихся в недрах наиболее важных институциональных форм, определяющих режим накопления. Это ситуация когда блокируется вся динамика воспроизводства данной конкретной экономики.

Причины кризиса могут быть различными. Они делятся на объективные, связанные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, и субъективные, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении, а также природные, характеризующие явления климата, землетрясения и др.

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые связаны с тенденциями и стратегией макроэкономического развития или даже развития мировой экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране; вторые – с рискованной стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политикой.

Банкротство предприятия – результат одновременного совместного негативного действия внешних и внутренних факторов, доля «вклада» которых может быть различной. Так, в развитых странах с устойчивой политической и экономической системой к банкротству на 1/3 причастны внешние факторы и на 2/3 – внутренние. Для российских предприятий сложно выделить приоритетность каких-либо отмеченных факторов. И все-таки в настоящее время даже с учетом низкой деловой активности на финансовое состояние предприятий в большей степени воздействуют внешние факторы. Из них главный фактор – политическая, экономическая и финансовая нестабильность – вызывает неуверенность предпринимателей в успешности (и даже возможности) деятельности, отражается на всех составляющих организации: производстве, материально-техническом обеспечении, сбыте продукции. К этой приоритетной группе факторов следует отнести и высокие темпы инфляции в России.

Опасность кризиса существует всегда и его необходимо предвидеть и прогнозировать.

№14.Банкротство как институт рыночного хозяйства.

Основная идея всех современных развитых систем правового регулирования несостоятельности заключается в том, что целесообразнее сохранить действующее предприятие, чем распродать его по частям. Законодательство о банкротстве (несостоятельности) в странах, в которых развитие экономики основано на конкуренции и непрерывных структурных изменениях, нацелено на воспитание дисциплины и соблюдение правил делового финансового оборота, а также предназначено содействию реструктуризации неэффективных предприятий либо цивилизованному их выводу с рынка.

Как известно, бюджет государства базируется в основном на налоговых поступлениях, поэтому, когда предприятие становится неплатежеспособным, приходится решать не только задачи справедливого распределения оставшегося имущества должника среди кредиторов, но и проблемы, связанные с задачей сохранения технологической целостности, поддержки социальной сферы. Однако, с другой стороны, стоит вопрос и о защите интересов кредиторов, так как в случае использования моделей реабилитационных процедур, их права будут обязательно затронуты.

Производство по делам о несостоятельности не допускается относительно имущества федерации или земли (земля здесь как административно-территориальная единица), юридического лица публичного права, надзор за которым осуществляется землей (российский эквивалент - субъект Федерации). В отношении физического лица применяется особая процедура.

Что же касается ответственности за невыполнение обязанности по подаче заявления и ответственность за подачу ложного заявления, то последнее время в законодательстве о несостоятельности проявляется тенденция в случае обнаружения наличия признаков банкротства обязывать руководителей должника подавать заявление о возбуждении производства и в то же время предоставлять им право подавать заявление в предвидении банкротства. Тем самым законодатель стремится ускорить открытие процедур и способствовать либо максимизации шансов реабилитации должника, либо более полному удовлетворению требований кредиторов. В связи с этой обязанностью в разных странах вводятся различные виды и объемы ответственности.

Должник имеет право заявить ходатайство о возбуждении производства по делу о несостоятельности, если он предвидит, что будет не в состоянии выполнить существующие обязательства по платежам.

Если несостоятельным лицом является банк, то исключительное право на подачу заявления имеет Центральный банк.

№15.Государственное регулирование кризисных ситуаций.

Государственная политика по вопросам несостоятельности и финансового оздоровления предприятий регулируется на основе ГК РФ, федерального законодательства о несостоятельности (банкротстве), других нормативных актов.

Для проведения процедур несостоятельности ФСФО (Федеральной службы по финансовому оздоровлению) может привлекать юридических и физических лиц, осуществляющих экспертизу:

· финансового состояния и платежеспособности организаций;

· бизнес-планов организаций;

· оценки рыночной стоимости имущества организаций;

· действий руководителей организаций и арбитражных управляющих.

Задачи ФС ФО в области макроэкономического регулирования и поддержки экономической состоятельности предприятий:

1. Правовое и методологическое обеспечение по процедурам несостоятельности и финансового оздоровления.

2. Финансовая экспертиза деятельности организаций, в том числе для подготовки по запросу суда, прокуратуры и иного уполномоченного органа заключений о признаках несостоятельности, а также фиктивного или преднамеренного банкротства.

3. Разработка предложений по финансовому оздоровлению организаций, в том числе по реструктуризации их задолженности.

4. Разработка проектов реорганизации предприятий, включая привлечение инвестиций.

Поддержка кризисных предприятий проводится как на государственном, так и на региональном уровнях. При этом наиболее существенными показателями, которые определяют результативность с точки зрения субъектов РФ и интересов является:

1. Обеспечение текущих платежей в бюджет (местный и субъекта РФ) и пенсионный фонд.

2. Выполнение графика погашения задолженности во все виды бюджетов и пенсионный фонд (как правило, в режиме реструктуризации федеральных долгов).

3. Сокращение задолженности по заработной плате и рост душевого дохода.

4. Сохранение и рост числа рабочих мест.

5. Стабилизация и рост объемов производства и реализации.

6. Рост конкурентоспособности продукции.

И т.д.

№17. Антикризисные стратегии.

Стратегия антикризисного управления позволяет определить каким образом организация может противостоять изменениям внешней среды; с помощью каких предупредительных мер можно сохранить жизнеспособность организации и достичь намеченных целей.

Выделяют следующие виды стратегий антикризисного управления:

- стратегия выживания (осуществляется в сжатые сроки, новые решения сознательно проводятся в жизнь недемократическим путем);

- стратегия созидания, захвата и удержания определенной рыночной ниши;

- стратегия конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе.

В условиях нестабильной ситуации решающее значение имеет разработка антикризисной стратегии управления. Разработка этой стратегии осуществляется на основе диагностики организации. Точная диагностика состояния организации — это первый этап разработки стратегии антикризисного управления организации.

Второй этап стратегического антикризисного планирования — корректировка миссии и системы целей организации.

Третий этап антикризисного стратегического планирования — формулирование стратегических альтернатив выхода организации из нестабильной ситуации и выбор стратегии.

После этого начинается процесс определения тактики реализации выбранной стратегии (оперативное планирование), а затем осуществляется реализация антикризисной стратегии, оценка и контроль результатов.

Существуют следующие стратегии оперативного планирования:

стратегия стабильности

стратегия роста

стратегия сокращения

функциональная стратегия

стратегия выживания.

Мероприятиями по выходу из нестабильной ситуации могут быть: сокращение расходов; закрытие подразделений, особенно непрофильных; сокращение персонала; уменьшение объемов производства и сбыта; активные маркетинговые исследования; повышение цен на продукцию; использование внутренних резервов; модернизация; выявление внутренних резервов; привлечение специалистов; получение кредитов; укрепление дисциплины и другие.

В процессе реализации выбранной антикризисной стратегии менеджеры должны довести идеи новой стратегии и смысл целей до персонала с целью широкого их вовлечения в процесс реализации антикризисной стратегии.

№18. Арбитражный управляющий: типы, права и обязанности.

Арбитражный управляющий - гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

- временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом (в начале каждого определения) для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- административный управляющий - для проведения финансового оздоровления в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- внешний управляющий - для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий;

- конкурсный управляющий - для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий;