- •Содержание

- •1. Общие сведения о процессах и технологии открытой добычи полезных ископаемых

- •1.1. Добываемые полезные ископаемые

- •1.2. Обеспечение качества продукции горных предприятий

- •1.3. Физико-техническая оценка горных пород как объекта разработки

- •1.4. Характеристика трещиноватости горных пород

- •1.5. Скальные и полускальные породы

- •1.6. Разрушенные породы

- •1.7. Плотные, мягкие и сыпучие породы

- •1.9. Условия применения открытых горных работ

- •1.10. Сущность открытых горных работ

- •1.11. Основные понятия и терминология открытых горных работ

- •1.12. Понятия о коэффициентах вскрыши

- •1.13. Главные параметры карьеров

- •1.14. Производственные процессы и технология открытых горных работ

- •Технология и механизация процессов открытых горных разработок

- •2. Подготовка горных пород к выемке

- •2.1. Характеристика способов подготовки горных пород к выемке

- •2.2. Механическое рыхление горных пород

- •2.3. Подготовка скальных пород взрывом

- •3. Выемочно-погрузочные работы

- •3.1. Сущность выемочно-погрузочных работ и связь с другими производственными процессами. Основные виды выемочного оборудования

- •3.2. Типы забоев горных машин и выемка пород уступа

- •3.3. Экскавируемость горных пород

- •3.4. Технология выемки породы карьерными и вскрышными мехлопатами

- •3.5. Технология выемки пород драглайнами

- •3.6. Технология выемки пород многоковшовыми цепными и роторными экскаваторами

- •3.7. Технология выемки пород скреперами, бульдозерами и погрузчиками

- •3.8. Вспомогательные работы при выемке и погрузке горной массы и обеспечение безопасных условий труда

- •3.9. Основные технико-экономические показатели выемочно-погрузочных работ

- •4. Производительность выемочных машин

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Паспортная производительность выемочных машин

- •4.3. Техническая и эффективная производительность выемочных машин

- •4.4. Эффективная производительность выемочно-транспортирующих машин

- •4.5. Эффективная производительность одноковшовых экскаваторов

- •4.6. Эффективная производительность многоковшовых экскаваторов

- •4.7. Эксплуатационная производительность выемочных машин

- •5. Перемещение карьерных грузов

- •5.1. Сущность и средства перемещения карьерных грузов

- •5.3. Перевозка карьерных грузов железнодорожным транспортом

- •5.4. Перевозка карьерных грузов автомобильным транспортом

- •5.5. Перемещение горных пород конвейерным транспортом

- •5.6. Перемещение горных пород комбинированным и специальным карьерным транспортом

- •5.7. Обеспечение безопасных условий труда при перемещении карьерных грузов

- •6. Отвальные работы на карьерах

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Отвальные работы при железнодорожном транспорте

- •6.3. Отвальные работы при автомобильном транспорте

- •6.4. Отвальные работы при конвейерном транспорте

- •6.5. Основные технико-экономические показатели отвальных работ на карьерах

- •Технология и комплексная механизация открытых разработок

- •7. Основы технологии открытых разработок. Системы разработки и вскрытие месторождений

- •7.1. Виды и периоды открытых горных работ

- •7.2. Понятие о режиме и этапах горных работ

- •7.3. Понятие о грузопотоках и грузообороте карьера

- •7.4. Рабочая зона карьера

- •7.5. Системы разработки и их классификация

- •7.6. Структуры комплексной механизации.

- •7.7. Способы вскрытия месторождений

- •7.8. Характеристика вскрывающих и подготовительных горных выработок и расчет их объемов

- •7.9. Технологические схемы горно-подготовительных работ

- •7.10. Подготовленные, вскрытые и готовые к выемке запасы горной массы

- •8. Разработка горизонтальных и пологих залежей

- •8.1. Обоснование границ карьеров

- •8.2. Системы разработки, основные элементы и параметры

- •8.3. Зависимость между вскрышными и добычными работами

- •8.4. Технологические схемы экскаваторной перевалки пород в выработанное пространство

- •8.5. Технологические схемы с использованием консольных отвалообразователей и транспортно-отвальных мостов

- •8.6. Технологические схемы горных работ при транспортном перемещении вскрышных пород в отвалы

- •8.7. Особенности производства добычных работ

- •9. Разработка наклонных и крутых залежей

- •9.1. Обоснование границ и главных параметров карьеров при разработке наклонных и крутых залежей

- •9.2. Системы разработки, основные элементы и параметры

- •9.3. Особенности вскрытия наклонных и крутых залежей

- •9.4. Технологические схемы разработки при использовании железнодорожного транспорта

- •9.5. Технологические схемы разработки при использовании автомобильного и конвейерного транспорта

- •9.6. Технологические схемы разработки при использовании комбинированного транспорта

- •10. Технология и механизация разработки горных пород гидравлическим способом

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Разрушение горных пород струей воды

- •10.3. Гидравлический транспорт

- •10.4. Гидравлическое, отвалообразование

- •10.5. Применение землесосных снарядов. Разработка месторождений драгами

- •10.6. Разработка месторождений полезных ископаемых морского дна

- •11. Особенности разработки россыпных месторождений

- •11.1. Характеристика россыпных месторождений

- •11.2 Виды горных работ при разработке россыпных месторождений

- •11.3. Особенности производственных процессов

- •11.4. Системы разработки и вскрытие россыпных месторождений

- •11.5. Технологические схемы разработки

- •11.6. Дражный способ разработки

- •12. Особенности разработки месторождений строительных горных пород

- •12.1. Общие сведения о месторождениях строительных горных пород

- •12.2. Особенности горных работ на песчано-гравийных карьерах

- •12.3. Особенности горных работ на щебеночных карьерах

- •12.4. Технологические схемы и комплектация оборудования по производству щебня, песка и гравия

- •12.5. Особенности горных работ при добыче природного камня

12.2. Особенности горных работ на песчано-гравийных карьерах

Пластообразные залежи, состоящие из смеси песка (более 50 %), гравия и валунов, называются песчано-гравийными месторождениями. При содержании песка в смеси менее 50 % месторождения называются гравийно-песчаными.

Гравий и песок должны соответствовать определенным требованиям, устанавливаемым ГОСТами. ГОСТы регламентируют размеры фракций готовой продукции, содержание слабых включений, глинистых и пылевидных частиц, морозостойкость и форму зерен песка и гравия.

Гравий получается рассевом природных гравийно-песчаных смесей. Для строительных работ выпускается гравий с размером фракций 5-10, 10-20, 20-40, 40-70 мм. Содержание зерен слабых разностей пород (предел прочности при одноосном сжатии σсж менее 2-107 Па) не должно превышать 10 % (по массе). Количество глинистых, илистых и пылевидных частиц не должно превышать 1 % (по массе). Гравий не должен также содержать более 15 % зерен пластинчатой или игольчатой формы.

В зависимости от дробимости различают четыре марки гравия: Др8, Др12, Др16 и Др24 (каждая из этих марок характеризуется потерей массы после испытания на сжатие в цилиндре в пределах до 8, 9-12, 13-16 и 17-24 % соответственно). Используемый в строительных целях песок (в качестве заполнителя для бетона, в строительных растворах, балластном слое железнодорожного пути, при строительстве автодорог) подразделяется на природный и дробленый.

В природном обогащенном песке допускается наличие зерен размером 5-10 мм до 5 %, крупнее 10 мм – до 0,5 %. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц допускается до 3 %, в том числе содержание глины – до 0,5 %.

Для производства дробленого песка используются невыветрелые изверженные метаморфические плотные осадочные породы или гравий. Специальные дробильные установки, используемые при этом, обеспечивают необходимую форму зерен, приближающуюся к кубической. Выпускается дробленый фракционированный песок двух фракций по граничному зерну размером 1,25 и 0,63 мм. По прочности дробленый песок может быть двух марок: 800 и 400. Содержание пылевидных и глинистых частиц в дробленом песке не должно превышать 5 %, в том числе глины – 0,5 %.

Качество песков, идущих на производство стекла, определяется содержанием в них SiO2 (до 99,8 %), примесей окислов кальция, магния, алюминия, железа, калия и натрия.

Средняя мощность вскрыши на песчано-гравийных месторождениях редко превышает 10 м; обычно она составляет около 3 м. Продуктивный пласт имеет среднюю мощность 10 м. В отдельных случаях мощность пласта полезного ископаемого может достигать 25-30 м.

Технология, механизация и организация добычи должны обеспечивать выпуск отвечающей требованиям ГОСТа продукции установленного ассортимента при минимальных затратах на производство и комплексном использовании добываемых в карьере пород. Технология разработки песчано-гравийных месторождений зависит от наличия в них крупнообломочного материала и прослойков различных пород.

На песчано-гравийных карьерах чаще всего применяются продольные, поперечные и реже кольцевые системы разработки. При соответствующей конфигурации залежи, большой мощности и значительных расстояниях транспортирования, позволяющих использовать железнодорожный транспорт, применяют веерные системы разработки.

На добычных работах в качестве основного выемочного оборудования применяются мехлопаты и драглайны, Кроме того, в отдельных случаях применяются земснаряды, фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, бульдозеры и колесные скреперы.

Для разработки песчано-гравийных месторождений применяют плавучие машины с экскавационным рабочим органом (грейфером).

Для перемещения добытого полезного ископаемого в основном применяют автомобильный и конвейерный транспорт, редко – железнодорожный или комбинированный. Вскрышные работы вследствие незначительной мощности покрывающих пород выполняются преимущественно колесными скреперами и бульдозерами. На части карьеров вскрышные работы ведутся по экскаваторно-автотранспортной схеме.

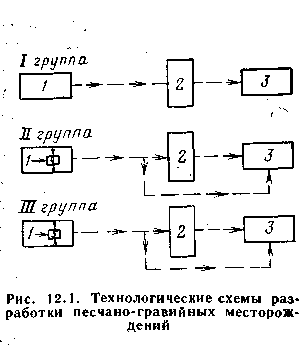

Структура залежи и средства механизации определяют мощность выемочных слоев. Различают выемку тонкими (до 1-2 м), малыми (2-5 м), средними (6-20 м) и мощными (более 20 м) слоями. Технологические схемы разработки песчано-гравийных месторождений могут быть разделены на IV группы (рис. 12.1):

I группа — песчано-гравийная масса из карьера транспортируется на дробильно-сортировочный завод 2, откуда готовая продукция отгружается потребителю 3;

II группа — песчано-гравийная масса частично или полностью перерабатывается в карьере (забое) на передвижных дробильных агрегатах 4. При полной переработке песчано-гравийной массы на забойных агрегатах готовая продукция отгружается в карьере непосредственно потребителю;

III группа — песчано-гравийная масса перерабатывается в карьере на полустационарных дробильных установках 5, куда горная масса доставляется, как правило, автомобильным транспортом. От полустационарной установки до дробильно-сортировочного завода горная масса доставляется конвейерным или гидравлическим транспортом;

IV группа — комбинация первой, второй и третьей групп. Некондиционные включения во всех группах выделяют с помощью экскаваторной сортировки, селективной разработки и других методов.

Наибольшее распространение в практике разработки строительных горных пород при всех типах горного и транспортного обору-дования получили технологические схемы I группы.

Применение поточных видов транспорта (конвейерного, гидравлического) в случае разработки валунных месторождений возможно лишь при предварительном дроблении валунов или при их раздельном складировании.

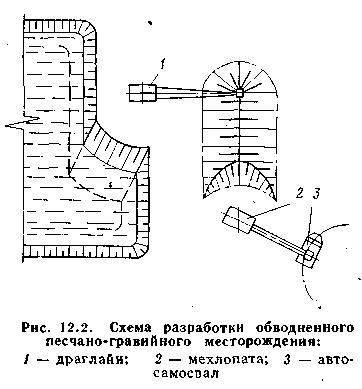

Особенностью разработки обводненных песчано-гравийных месторождений без предварительного осушения является выемка и складирование полезного ископаемого в штабель для обезвоживания и доведения до естественной влажности (рис. 12.2). В качестве выемочных машин могут применяться драглайны, обратные мехлопаты, канатные скреперы, башенные экскаваторы, плавучие земснаряды и т. д., т. е. такие машины, которые могут разрабатывать породу ниже уровня своего стояния.

При экскаваторной выемке обводненных месторождений для сокращения потерь полезного ископаемого применяют перфорированные ковши, которые позволяют снизить влажность песчано-гравийной массы в ковше и увеличить коэффициент наполнения ковша до 0,8.

В отдельных случаях для разработки обводненных месторождений могут успешно применяться многоковшовые экскаваторы нижнего черпания специальной конструкции для промывки и сортировки горной массы в комплексе с железнодорожным или конвейерным транспортом.

При углубочных системах разработки вскрытие рабочих горизонтов осуществляется последовательно на один или несколько уступов, а при сплошных системах разработки – на всю глубину разрабатываемой толщи.

Месторождения равнинного типа вскрываются обычно внешними капитальными траншеями. Вскрышные уступы могут вскрываться временными траншеями.

Месторождения нагорного типа вскрываются с помощью породоскатов и породоспусков. Первые целесообразно применять при углах наклона косогора не менее 20°, производственной мощности карьера до 4-5 млн. т в год и превышении верхнего рабочего горизонта над нижним не менее 60-80 м. На карьерах большей производственной мощности рациональнее использовать породоспуски. Основным видом внутрикарьерного транспорта при разработке месторождений нагорного типа является автомобильный в комбинации с гравитационным для перемещения пород с верхних горизонтов на нижние. При расстоянии транспортирования до 300-400 м могут эффективно использоваться одноковшовые пневмоколесные погрузчики.