- •Содержание

- •1. Общие сведения о процессах и технологии открытой добычи полезных ископаемых

- •1.1. Добываемые полезные ископаемые

- •1.2. Обеспечение качества продукции горных предприятий

- •1.3. Физико-техническая оценка горных пород как объекта разработки

- •1.4. Характеристика трещиноватости горных пород

- •1.5. Скальные и полускальные породы

- •1.6. Разрушенные породы

- •1.7. Плотные, мягкие и сыпучие породы

- •1.9. Условия применения открытых горных работ

- •1.10. Сущность открытых горных работ

- •1.11. Основные понятия и терминология открытых горных работ

- •1.12. Понятия о коэффициентах вскрыши

- •1.13. Главные параметры карьеров

- •1.14. Производственные процессы и технология открытых горных работ

- •Технология и механизация процессов открытых горных разработок

- •2. Подготовка горных пород к выемке

- •2.1. Характеристика способов подготовки горных пород к выемке

- •2.2. Механическое рыхление горных пород

- •2.3. Подготовка скальных пород взрывом

- •3. Выемочно-погрузочные работы

- •3.1. Сущность выемочно-погрузочных работ и связь с другими производственными процессами. Основные виды выемочного оборудования

- •3.2. Типы забоев горных машин и выемка пород уступа

- •3.3. Экскавируемость горных пород

- •3.4. Технология выемки породы карьерными и вскрышными мехлопатами

- •3.5. Технология выемки пород драглайнами

- •3.6. Технология выемки пород многоковшовыми цепными и роторными экскаваторами

- •3.7. Технология выемки пород скреперами, бульдозерами и погрузчиками

- •3.8. Вспомогательные работы при выемке и погрузке горной массы и обеспечение безопасных условий труда

- •3.9. Основные технико-экономические показатели выемочно-погрузочных работ

- •4. Производительность выемочных машин

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Паспортная производительность выемочных машин

- •4.3. Техническая и эффективная производительность выемочных машин

- •4.4. Эффективная производительность выемочно-транспортирующих машин

- •4.5. Эффективная производительность одноковшовых экскаваторов

- •4.6. Эффективная производительность многоковшовых экскаваторов

- •4.7. Эксплуатационная производительность выемочных машин

- •5. Перемещение карьерных грузов

- •5.1. Сущность и средства перемещения карьерных грузов

- •5.3. Перевозка карьерных грузов железнодорожным транспортом

- •5.4. Перевозка карьерных грузов автомобильным транспортом

- •5.5. Перемещение горных пород конвейерным транспортом

- •5.6. Перемещение горных пород комбинированным и специальным карьерным транспортом

- •5.7. Обеспечение безопасных условий труда при перемещении карьерных грузов

- •6. Отвальные работы на карьерах

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Отвальные работы при железнодорожном транспорте

- •6.3. Отвальные работы при автомобильном транспорте

- •6.4. Отвальные работы при конвейерном транспорте

- •6.5. Основные технико-экономические показатели отвальных работ на карьерах

- •Технология и комплексная механизация открытых разработок

- •7. Основы технологии открытых разработок. Системы разработки и вскрытие месторождений

- •7.1. Виды и периоды открытых горных работ

- •7.2. Понятие о режиме и этапах горных работ

- •7.3. Понятие о грузопотоках и грузообороте карьера

- •7.4. Рабочая зона карьера

- •7.5. Системы разработки и их классификация

- •7.6. Структуры комплексной механизации.

- •7.7. Способы вскрытия месторождений

- •7.8. Характеристика вскрывающих и подготовительных горных выработок и расчет их объемов

- •7.9. Технологические схемы горно-подготовительных работ

- •7.10. Подготовленные, вскрытые и готовые к выемке запасы горной массы

- •8. Разработка горизонтальных и пологих залежей

- •8.1. Обоснование границ карьеров

- •8.2. Системы разработки, основные элементы и параметры

- •8.3. Зависимость между вскрышными и добычными работами

- •8.4. Технологические схемы экскаваторной перевалки пород в выработанное пространство

- •8.5. Технологические схемы с использованием консольных отвалообразователей и транспортно-отвальных мостов

- •8.6. Технологические схемы горных работ при транспортном перемещении вскрышных пород в отвалы

- •8.7. Особенности производства добычных работ

- •9. Разработка наклонных и крутых залежей

- •9.1. Обоснование границ и главных параметров карьеров при разработке наклонных и крутых залежей

- •9.2. Системы разработки, основные элементы и параметры

- •9.3. Особенности вскрытия наклонных и крутых залежей

- •9.4. Технологические схемы разработки при использовании железнодорожного транспорта

- •9.5. Технологические схемы разработки при использовании автомобильного и конвейерного транспорта

- •9.6. Технологические схемы разработки при использовании комбинированного транспорта

- •10. Технология и механизация разработки горных пород гидравлическим способом

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Разрушение горных пород струей воды

- •10.3. Гидравлический транспорт

- •10.4. Гидравлическое, отвалообразование

- •10.5. Применение землесосных снарядов. Разработка месторождений драгами

- •10.6. Разработка месторождений полезных ископаемых морского дна

- •11. Особенности разработки россыпных месторождений

- •11.1. Характеристика россыпных месторождений

- •11.2 Виды горных работ при разработке россыпных месторождений

- •11.3. Особенности производственных процессов

- •11.4. Системы разработки и вскрытие россыпных месторождений

- •11.5. Технологические схемы разработки

- •11.6. Дражный способ разработки

- •12. Особенности разработки месторождений строительных горных пород

- •12.1. Общие сведения о месторождениях строительных горных пород

- •12.2. Особенности горных работ на песчано-гравийных карьерах

- •12.3. Особенности горных работ на щебеночных карьерах

- •12.4. Технологические схемы и комплектация оборудования по производству щебня, песка и гравия

- •12.5. Особенности горных работ при добыче природного камня

10.2. Разрушение горных пород струей воды

Основными факторами, определяющими эффективность гидравлического разрушения горных пород, являются физико-технические свойства пород, угол их падения и мощность, параметры струи (скорость вылета из насадки, расход воды, диаметр насадки, дальность полета струи, сила удара струи о забой) и технология размыва.

К физико-техническим свойствам, существенно влияющим на эффективность размыва, относятся коэффициент фильтрации, гранулометрический состав пород, их плотность, пористость, влажность, пластичность, размокаемость и коэффициент сцепления.

Плотность и компактность струи гидромонитора обеспечиваются тщательной полировкой канала ствола и встроенными в него направляющими ребрами.

Эффективность разрушения горных пород зависит также от расстояния выходного отверстия гидромонитора до забоя. При дистанционном управлении гидромонитором можно увеличить разрушающую силу струи воды за счет его максимального приближения к забою.

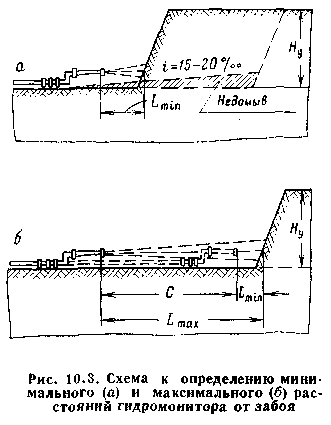

Минимальное и максимальное расстояния гидромонитора (в м) от забоя (рис. 10.3) определяются по выражениям

![]()

![]()

где Ну — высота разрабатываемого уступа, м;

С — шаг передвижки гидромонитора, равный или кратный длине одного звена трубы водовода (С = 6 – 12 м и более).

В интервале от Lmin до Lmax эффективность разрушения горных пород падает. При этом для организации эффективного стока пульпы площадка должна иметь уклон в сторону зумпфа величиной 15 – 20 %, в результате чего между передвижками гидромонитора образуется недомыв породы (см. рис. 10.3). Это ведет к снижению высоты уступа и к необходимости систематической уборки недомыва с помощью вспомогательных механизмов (бульдозеров).

Более эффективному разрушению подвергаются песчаные породы, так как они обладают значительным коэффициентом фильтрации и малой связностью частиц.

Глинистые породы обладают малым коэффициентом фильтрации и большой связностью частиц, и их разрушение в значительной степени зависит от величины сил сцепления, пористости и пластичности, а также от возможной степени проникновения воды внутрь массива.

Процесс разрушения горных пород струей воды состоит из подрезки забоя или образования вруба, смыва обрушенной породы, уборки недомыва и чистки канавок. Подрезка забоя и его обрушение способствует разрыхлению породы. Подрезной вруб имеет высоту 0,2 – 0,4 м; глубину — 1,5 – 2 м.

В связи с большой трудоемкостью работ при подрезке вруба его высота принимается минимальной. При этом для подрезки вруба требуется большой напор и малый расход воды, а для смыва обрушенной породы — увеличенный расход воды при малом напоре. С этой целью регулируют режим работы насосных станций, меняют насадки или применяют спаренные гидромониторы.

Технологию смыва обрушенной породы стремятся совместить с подрезкой забоя. Это необходимо для того, чтобы вода после подрезки использовалась для смыва. Во избежание оседания твердых фракций по пути движения к землесосу поступающая в зумпф пульпа должна иметь примерно постоянную консистенцию (количественное отношение твердого к жидкому).

Ширина забоя гидромонитора (в м)

![]()

Годовая производительность по горной массе одной гидромониторно-землесосной установки 20Р-11 на вскрышных работах Южно-Лебединского карьера составила от 600 до 1350 тыс. м3. Выработка на 1 ч чистой работы составила от 400 до 500 м3 породы.