- •Содержание

- •1. Общие сведения о процессах и технологии открытой добычи полезных ископаемых

- •1.1. Добываемые полезные ископаемые

- •1.2. Обеспечение качества продукции горных предприятий

- •1.3. Физико-техническая оценка горных пород как объекта разработки

- •1.4. Характеристика трещиноватости горных пород

- •1.5. Скальные и полускальные породы

- •1.6. Разрушенные породы

- •1.7. Плотные, мягкие и сыпучие породы

- •1.9. Условия применения открытых горных работ

- •1.10. Сущность открытых горных работ

- •1.11. Основные понятия и терминология открытых горных работ

- •1.12. Понятия о коэффициентах вскрыши

- •1.13. Главные параметры карьеров

- •1.14. Производственные процессы и технология открытых горных работ

- •Технология и механизация процессов открытых горных разработок

- •2. Подготовка горных пород к выемке

- •2.1. Характеристика способов подготовки горных пород к выемке

- •2.2. Механическое рыхление горных пород

- •2.3. Подготовка скальных пород взрывом

- •3. Выемочно-погрузочные работы

- •3.1. Сущность выемочно-погрузочных работ и связь с другими производственными процессами. Основные виды выемочного оборудования

- •3.2. Типы забоев горных машин и выемка пород уступа

- •3.3. Экскавируемость горных пород

- •3.4. Технология выемки породы карьерными и вскрышными мехлопатами

- •3.5. Технология выемки пород драглайнами

- •3.6. Технология выемки пород многоковшовыми цепными и роторными экскаваторами

- •3.7. Технология выемки пород скреперами, бульдозерами и погрузчиками

- •3.8. Вспомогательные работы при выемке и погрузке горной массы и обеспечение безопасных условий труда

- •3.9. Основные технико-экономические показатели выемочно-погрузочных работ

- •4. Производительность выемочных машин

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Паспортная производительность выемочных машин

- •4.3. Техническая и эффективная производительность выемочных машин

- •4.4. Эффективная производительность выемочно-транспортирующих машин

- •4.5. Эффективная производительность одноковшовых экскаваторов

- •4.6. Эффективная производительность многоковшовых экскаваторов

- •4.7. Эксплуатационная производительность выемочных машин

- •5. Перемещение карьерных грузов

- •5.1. Сущность и средства перемещения карьерных грузов

- •5.3. Перевозка карьерных грузов железнодорожным транспортом

- •5.4. Перевозка карьерных грузов автомобильным транспортом

- •5.5. Перемещение горных пород конвейерным транспортом

- •5.6. Перемещение горных пород комбинированным и специальным карьерным транспортом

- •5.7. Обеспечение безопасных условий труда при перемещении карьерных грузов

- •6. Отвальные работы на карьерах

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Отвальные работы при железнодорожном транспорте

- •6.3. Отвальные работы при автомобильном транспорте

- •6.4. Отвальные работы при конвейерном транспорте

- •6.5. Основные технико-экономические показатели отвальных работ на карьерах

- •Технология и комплексная механизация открытых разработок

- •7. Основы технологии открытых разработок. Системы разработки и вскрытие месторождений

- •7.1. Виды и периоды открытых горных работ

- •7.2. Понятие о режиме и этапах горных работ

- •7.3. Понятие о грузопотоках и грузообороте карьера

- •7.4. Рабочая зона карьера

- •7.5. Системы разработки и их классификация

- •7.6. Структуры комплексной механизации.

- •7.7. Способы вскрытия месторождений

- •7.8. Характеристика вскрывающих и подготовительных горных выработок и расчет их объемов

- •7.9. Технологические схемы горно-подготовительных работ

- •7.10. Подготовленные, вскрытые и готовые к выемке запасы горной массы

- •8. Разработка горизонтальных и пологих залежей

- •8.1. Обоснование границ карьеров

- •8.2. Системы разработки, основные элементы и параметры

- •8.3. Зависимость между вскрышными и добычными работами

- •8.4. Технологические схемы экскаваторной перевалки пород в выработанное пространство

- •8.5. Технологические схемы с использованием консольных отвалообразователей и транспортно-отвальных мостов

- •8.6. Технологические схемы горных работ при транспортном перемещении вскрышных пород в отвалы

- •8.7. Особенности производства добычных работ

- •9. Разработка наклонных и крутых залежей

- •9.1. Обоснование границ и главных параметров карьеров при разработке наклонных и крутых залежей

- •9.2. Системы разработки, основные элементы и параметры

- •9.3. Особенности вскрытия наклонных и крутых залежей

- •9.4. Технологические схемы разработки при использовании железнодорожного транспорта

- •9.5. Технологические схемы разработки при использовании автомобильного и конвейерного транспорта

- •9.6. Технологические схемы разработки при использовании комбинированного транспорта

- •10. Технология и механизация разработки горных пород гидравлическим способом

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Разрушение горных пород струей воды

- •10.3. Гидравлический транспорт

- •10.4. Гидравлическое, отвалообразование

- •10.5. Применение землесосных снарядов. Разработка месторождений драгами

- •10.6. Разработка месторождений полезных ископаемых морского дна

- •11. Особенности разработки россыпных месторождений

- •11.1. Характеристика россыпных месторождений

- •11.2 Виды горных работ при разработке россыпных месторождений

- •11.3. Особенности производственных процессов

- •11.4. Системы разработки и вскрытие россыпных месторождений

- •11.5. Технологические схемы разработки

- •11.6. Дражный способ разработки

- •12. Особенности разработки месторождений строительных горных пород

- •12.1. Общие сведения о месторождениях строительных горных пород

- •12.2. Особенности горных работ на песчано-гравийных карьерах

- •12.3. Особенности горных работ на щебеночных карьерах

- •12.4. Технологические схемы и комплектация оборудования по производству щебня, песка и гравия

- •12.5. Особенности горных работ при добыче природного камня

Технология и механизация процессов открытых горных разработок

2. Подготовка горных пород к выемке

2.1. Характеристика способов подготовки горных пород к выемке

В зависимости от вида, состояния и свойств пород, а также мощности предприятия, уровня технической оснащенности и требований к качеству сырья подготовка горных пород к выемке может осуществляться следующими способами: механическим (исполнительными органами торных машин), взрывом, гидравлическим (нагнетание, насыщение водой, растворение), физическим (электромагнитным и термическим), химическим и комбинированными.

Предохранение пород от промерзания применяется на открытых горных разработках в районах с суровыми климатическими условиями. Выбор способа предохранения зависит в первую очередь от глубины промерзания пород.

Для предохранения пород от промерзания используют вспашку, глубокое рыхление и боронование поверхности слоя, разрабатываемого зимой, создают над ним снеговой или искусственные ледо-воздушный либо ледяной покров, утепляют поверхность теплоизоляционными материалами, устраивают специальные покрытия и тепляки.

Оттаивание мерзлых пород производится электрообогревом, поверхностным поджогом, горючими газами, паром, речной водой, сжиганием

2.2. Механическое рыхление горных пород

Специальные прицепные или навесные рыхлители применяют для предварительного механического рыхления горных пород на глубину до 0,4 – 0,5 м (прицепные) и до 1,5 – 2,0 м (навесные). Механическое рыхление наиболее эффективно для подготовки мало-, средне- и сильнотрещиноватых полускальных (однозубые рыхлители) и плотных (многозубые рыхлители) пород.

К достоинствам механического рыхления горных пород относятся:

а) облегчение раздельной выемки маломощных горизонтальных пластов;

б) эффективное регулирование кусковатости горной массы;

в) уменьшение потерь и разубоживания полезного ископаемого из-за отсутствия развала и перемещения пород;

г) минимальное переизмельчение и разупрочнение горных по-

род, что особенно важно при выемке строительных горных пород;

д) безопасность работ;

е) эффективное применение при разработке мерзлых пород и на вспомогательных работах (проведение дренажных канав, выкорчевывание пней, рыхление недомыва и т. д.).

На открытых горных разработках в наиболее успешно применяют навесные рыхлители тяжелого типа Д-652А на базе трактора ДЭТ-250.

2.3. Подготовка скальных пород взрывом

Метод отделения полускальных и скальных пород от массива и дробления их до кусков заданных размеров с помощью взрыва получил самое широкое применение на открытых горных разработках.

При производстве взрывных работ в широких масштабах последние должны обеспечить нужную степень дробления горных пород, требуемые качество и сортность полезного ископаемого, кучность, размеры и форму развала взорванных пород, соблюдение отметок, размеров и формы рабочих площадок и уступов, допустимое сейсмическое воздействие на здания, сооружения и породный массив, бесперебойную и высокопроизводительную работу выемочно-погрузочного оборудования, а также экономичность и безопасность горных работ.

Различают две стадии дробления горных пород в карьере:

I — первичное дробление;

II—дополнительное (вторичное) дробление негабаритных кусков, а также выравнивание подошвы уступа, обрушений нависей, заколов и т. д.

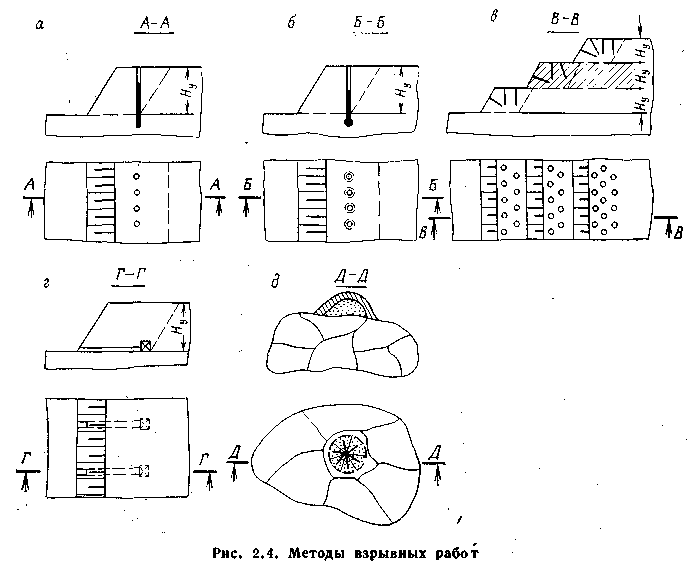

В зависимости от объекта дробления и назначения взрыва различают следующие методы взрывных работ, отличающиеся один от другого способом размещения заряда взрывчатого вещества (ВВ), его формой и величиной.

Метод скважинных зарядов (рис. 2.4, а) предусматривает размещение зарядов ВВ в скважинах диаметром 105 – 400 мм (чаще 215—270 мм) и глубиной до 30 – 40 м.

Метод котловых зарядов (рис. 2.4, б) заключается в размещении в массиве в так называемых котлах сосредоточенных зарядов ВВ (300 – 2000 кг). Котлы образуются в процессе расширения скважин или шпуров при бурении или взрывном простреливании. Данный метод применяется иногда в случаях, когда в скважине или шпуре не размещается расчетный заряд ВВ, при проходке полутраншей на косогорах, при взрывании прочных пород, расположенных над менее прочным полезным ископаемым, когда недопустим перебур скважины, а также для сотрясения сильнотрещиноватого массива горных пород.

Основные недостатки метода котловых зарядов заключаются в неравномерности дробления пород и большом выходе негабарита.

Метод шпуровых зарядов (рис. 2.4, в) предусматривает размещение заряда ВВ в шпурах – цилиндрических каналах диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м. Он применяется при разработке залежей сложной конфигурации и незначительной мощности, при селективной выемке руд и нерудных ископаемых, а также при малых масштабах взрывных работ, вторичном дроблении, выравнивании подошвы и заоткоске уступов (при Ну ≤ 5 м).

Метод камерных зарядов (рис. 2.4, г) предусматривает размещение в массиве (в специальных камерах) сосредоточенных зарядов массой от нескольких десятков до сотен тонн. Он используется при массовых взрывах на выброс и сброс (в гористых условиях), для образования траншей, котлованов, плотин и т. п.

Метод накладных зарядов (рис. 2.4, д) характеризуется размещением заряда снаружи разрушаемого объекта и применяется при вторичном дроблении и на вспомогательных работах в труднодоступных условиях, а также при отсутствии буровой техники.

Качество взрыва оценивается прежде всего кусковатостью взорванных пород.

Одним из важнейших показателей качества взорванных пород является содержание негабаритных кусков.

Для выемки и перемещения трудноразрабатываемых пород при железнодорожном транспорте важное значение имеет хорошая проработка взрывом подошвы уступа.

Форма развала взорванных пород должна обеспечивать нормальное наполнение ковша в любом месте развала. Жесткие требования к ширине развала предъявляются при использовании железнодорожного транспорта, когда применяются продольные заходки.