- •1 Структура экономических отношений и закономерности их развития

- •2 Производительные силы: структура, закономерности и формы развития

- •3 Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека.

- •4 Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная целостность. Эффективность общественного производства.

- •5 Применение в аналитических исследованиях экономико-математических методов.

- •6 Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении.

- •7 Сущность, цели и особенности применения временного аспекта экономического анализа.

- •8 Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.

- •9 Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса.

- •10 Отчет о прибылях и убытках и его анализ.

- •Модели построения отчета о прибылях и убытках

- •Отчет о прибылях и убытках фирмы х

- •«Отчет о движении денежных средств» фирмы х (косвенный метод составления)

- •Отчет о движении денежных средств фирмы х (составленная прямым методом)

- •12 Анализ влияния изменения цен на показатели бух.(фин) отчетности.

- •13 Характеристики методов анализа бух баланса.

- •Раздел 2 «Оборотные активы» баланса представлен следующими группами статей:

- •Раздел 3 баланса «Капитал и резервы» объединяет собственные источники организации и состоит из статей:

- •Раздел 4 «Долгосрочные обязательства» представлен следующими статьями:

- •Раздел 5 «Краткосрочные обязательства».

- •1.3 Способы и методы анализа бухгалтерского баланса

- •14 Отчетность по сегментам и ее анализ.

- •15 Понятие инвестици: риск и доходность как основные критерии инвестиционного анализа.

- •16 Методика анализа основного капитала.

- •17 Оценка деловой активности производственного капитала организации: абсолютные и относительные показатели.

- •18 Банкротство: понятие, процедуры и особенности проведения анализа.

- •Наблюдение

- •Начало процедуры банкротства

- •Права и обязанности временного управляющего

- •19 Анализ консолидированной и подготовка публичной отчетности.

- •20 Методика анализа оборотного капитала.

- •21 Анализ рабочего времени и его использования.

- •23 Маркетинговый анализ.

- •24 Способы измерения влияния факторов в ахд.

- •26 Анализ конкурентноспособности и качества продукции.

- •27 Анализ использования материальных ресурсов.

- •29 Методика маржинального анализа прибыли.

- •31 Показатели эффективности и интенсивности использования капитала.

- •32 Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект финансового рычага.

- •33 Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения собственного и заемного капитала.

- •Глава 16

- •Глава 16

- •Глава 16

- •Глава 16

- •Глава 16

- •34 Определение безубыточности продаж и зоны безопасности организации.

- •36 Анализ собственного капитала, и действующий порядок в определении чистых активов.

- •37 Анализ затрат на производство по экономическим элементам и статьям калькуляции.

- •38 Анализ внешне-экономической деятельности организации и валютных опреаций.

- •39 Анализ использования фонда зароботной платы.

- •1 Сущность, понятие и основные задачи бухгалтерского учета.

- •2 Предмет и метод бухгалтерского учета.

- •3 Основные принципы бухгалтерского учета.

- •Двойная запись

- •Синтетический счет

- •Аналитический счет

- •«Материалы» – синтетический счет (10)

- •Баланс условной организации на 1 марта т.Г.

- •Хозяйственные операции за март месяц т.Г.

- •Оборотная ведомость по синтетическим счетам за март месяц т.Г.

- •Оборотная ведомость аналитического учета по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за март месяц т.Г.

- •Учетные регистры

- •1. Порядок открытия и закрытия счетов в банке

- •2. Очередность исполнения платежей с расчетного счета

- •3. Документальное оформление движения средств на расчетном счете

- •4. Аналитический и синтетический учет операций по расчетному счету. Обработка выписок банка

- •5. Порядок осуществления расчетов в системе «Клиент-банк»

- •2. Аналитический учет ос

- •3. Синтетический учет ос

- •4. Учет наличия и поступления основных средств

- •Способы начисления амортизации нк рф предусмотрено два метода начисления амортизации:

- •Способы вычисления амортизации основных средств

- •Линейный способ амортизации

- •Амортизация способом уменьшаемого остатка

- •Амортизация способом списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования

- •Амортизация способом списания стоимости пропорционально объему продукции

- •5.4. Анализ активов организации | Основные средства. Бухгалтерский и налоговый учет | Глава 6. Аудит основных средств

- •Списание мпз по себестоимости каждой единицы

- •Списание мпз по средней себестоимости

- •Списание мпз по методу фифо

- •1 Вариант.

- •2 Вариант.

- •Списание мпз по методу лифо

- •1 Вариант.

- •2 Вариант.

- •Документальное оформление движения материалов

- •Учет расчетов с подотчетными лицами

- •Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами по приобретению товарно-материальных ценностей

- •44 Понятие и формирование учетной политики организации.

4 Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная целостность. Эффективность общественного производства.

В основе жизни человека и общества лежит хозяйственная деятельность, основной целью которой является производство. Производство - это процесс, в котором люди воздействуя на вещество природы, производят материальные и духовные блага. Благами называются средства, с помощью которых удовлетворяются потребности. Производство осуществляется благодаря воздействию 3-х элементов: • труд человека; • предметы труда; • средства труда. Их принято называть простыми моментами процесса труда. Труд – целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных ценностей. Предмет труда – это то, на что воздействует человек своим трудом в целях создания готовой продукции. Средства труда – это орудия, с помощью которых человек воздействует на предметы труда. Предметы и средства труда образуют средства производства. Производство отражает: взаимодействие человека и природы; взаимодействие людей между собой в процессе хозяйственной деятельности. Первый тип взаимодействия называется производительными силами, а второй – экономическими отношениями. Производительные силы – это личные (рабочая сила) и вещественные (средства производства) факторы общественного производства в их взаимодействии. Исходным моментом экономической деятельности людей является производство. Производство предполагает взаимодействие различных факторов, которые можно разделить на три основные группы: труд, земля капитал. ТРУД - ЭТО ПРОЦЕСС РАСХОДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ЕГО ФИЗИЧЕСКОЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ ЭНЕРГИИ. Каждый человек обладает рабочей силой, или способностью к труду. Труд представляет собой потребление рабочей силы. Экономическое принуждение связано с категорией наемного труда. Для возникновения наемного труда необходимы два условия: обладание личной свободой (отсутствие рабовладельческой или крепостнической зависимости) и отсутствие собственности на средства производства, т.е. возможности начать свой бизнес. В этих условиях человек вынужден наниматься на работу. Главным мотивом труда при этом является желание получить материальное вознаграждение. Труд в течение рабочего дня можно разделить на необходимый и прибавочный. Необходимым является тот труд, который рабочий затрачивает, чтобы произвести продукцию, необходимую для жизни его и его семьи. Производимый в это время продукт называется необходимым. Прибавочный труд — это труд, затраченный сверх необходимого, продукт, производимый прибавочным трудом, называется прибавочным. Деление труда на необходимый и прибавочный принято только в марксистской теории. Труд характеризуется интенсивностью и производительностью. ИНТЕНСИВНОСТЬ - ЭТО НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДА, КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТЕПЕНЬЮ РАСХОДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Интенсивность труда может быть тем выше, чем короче продолжительность рабочего дня. И, наоборот, при увеличении продолжительности рабочего дня интенсивность труда может падать. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ЭТО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТРУДА. ОНА ИЗМЕРЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Вторым фактором производства является земля. ТЕРМИН «ЗЕМЛЯ» УПОТРЕБЛЯЕТСЯ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. ОН ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ПОЛЕЗНОЕ, ЧТО ДАНО ПРИРОДОЙ: САМУ ЗЕМЛЮ, ВОДНЫЕ И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. Земля может использоваться в разных целях. Однако в первую очередь имеется в виду ее использование в сельском хозяйстве. Свойства земли можно разделить на естественные, т.е. данные изначально, и созданные искусственно благодаря орошению, мелиорации, внесению удобрений и т.п. Это обстоятельство влияет на доход с земли — земельную ренту. Следующим фактором производства является капитал. Наиболее употребимым определением капитала в современной науке является следующее: КАПИТАЛ - ЭТО СОЗДАННЫЕ ЛЮДЬМИ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Слово «капитал» происходит от латинского caputa — голова. В период, когда воплощением богатства был скот, символом богатства являлась голова крупного рогатого скота. Этот факт широко используется в литературе и искусстве. В дальнейшем в применении слова «капитал» произошло раздвоение: с одной стороны — «головной, главный», с другой стороны — «богатство». На каждом новом этапе развития производства появляются новые факторы, без которых производство не может успешно развиваться. Однако системообразующими остаются три: труд, земля, капитал. Ни один из факторов в отдельности не может произвести продукт и принести доход. Поэтому процесс производства представляет собой взаимодействие факторов. Каждый производитель, естественно, стремится к увеличению прибыли, к большей доходности или рентабельности своего производства. Прибыль зажата меду двумя переменными величинами: уровнями издержек и цен. Отсюда и два основных пути к повышению доходности бизнеса: 1) вложение капитала в наиболее выгодные сферы хозяйства (с благоприятным соотношением спроса и предложения и хорошими ценами) и 2) всемерное снижение издержек производства. Чем выше цены и ниже издержки, тем более высока рентабельность производства. Эффективность общественного производства — важнейший экономический показатель, характеризующий соотношение полученных обществом экономических результатов и произведенных затрат. В условиях капитализма затраты выступают в виде капитала — средства эксплуатации наемных рабочих на частных, стихийно функционирующих предприятиях. Результатом производства здесь является прибыль капиталистов; критерием эффективности производства для капиталистов служит норма прибыли, независимо от того, насколько рационально используются факторы производства, в том числе и живой труд. Затраты в процессе производства при социализме выступают как затраты свободного от эксплуатации, планомерно организованного труда совокупного рабочего. Созданный продукт является материальной основой растущего удовлетворения потребностей общества в целом и всех его членов. Поэтому эффективность социалистического производства выражается как соотношение планомерных совокупных затрат живого и овеществленного труда и его результата — массы продуктов, произведенных для удовлетворения потребностей общества. Важным результатом производства служит экономия рабочего времени, позволяющая увеличить количество материальных благ при тех же затратах. От эффективности производства следует отличать эффективность народного хозяйства, которая выражает результат деятельности общества не только в сфере производства, но и в сферах распределения, обмена и потребления. Показателями эффективности производства отраслей и предприятий являются рост производительности труда, повышение фондоотдачи, снижение материалоемкости и энергетических затрат на единицу продукции. Высокие результаты достигаются в том случае, когда улучшение этих показателей сочетается с ростом качества продукции и выполняемых работ. Особенно важное значение имеет достижение высокой экономической эффективности капитальных вложений и новой техники при строительстве новых и реконструкции и совершенствовании действующих предприятий; улучшение технико-экономических показателей и качества работы предприятий и объединений; проведение режима экономии во всех звеньях народного хозяйства и производства, повышение отдачи с каждой единицы материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Для максимального использования возможностей повышения эффективности производства осуществляется совершенствование управления экономикой, планирования, всего хозяйственного механизма. Факторы и пути роста эффективности производства реализуются посредством трудовой активности масс, развертывания социалистического соревнования за повышение эффективности и качества работы.

5-6 Способы и критерии типологизации экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Система - это совокупность взаимосвязанных и расположенных в надлежащем порядке элементов определенного целостного образования. Экономика любой страны функционирует как многоуровневая система, состоящая с большого количества различных взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, которые развиваются в соответствии с общими для всей системы законами. В экономической литературе существуют различные подходы к определению экономической системы, а именно:

Различают следующие типы экономических систем: традиционную, командную, рыночную, смешанную. Традиционная экономическая Традиционная экономическая система присуща слаборазвитым странам. Она характеризуется многоукладностью экономики, сохранением натурально-общинных форм хозяйствования, отсталой техникой и широким применением ручного труда, простейшими формами организации труда и производства, бедностью населения. Административно-командная система Характерными чертами административно-командной системы являются общественная (а в реальности государственная) собственность практически на все экономические ресурсы, монополизация и бюрократизация экономики в специфических формах, централизованное экономическое планирование как основа хозяйственного механизма. Хозяйственный механизм административно-командной системы имеет ряд особенностей. Он предполагает:

Нежизнеспособность этой системы, ее невосприимчивость к достижениям НТР и неспособность обеспечить переход к интенсивному типу экономического развития сделали неизбежным коренные социально-экономические преобразования во всех бывших социалистических странах. Стратегия экономических реформ в этих странах определяется законами развития мировой цивилизации. Рыночная экономика Рыночная экономика свободной конкуренции. Хотя эта система сложилась в XVIII в. и прекратила свое существование в конце XIX в -. в первых десятилетиях XX в. (В разных странах по-разному), однако очень многие ее элементы вошли в современную рыночную систему. Отличительными чертами этой экономической системы являются:

Одной из главных предпосылок «чистого капитализма» выступает личная свобода всех участников экономической деятельности не только капиталиста-предпринимателя, но и наемного работника. Каков механизм решения фундаментальных задач экономического развития в рассматриваемой экономической системе? Они решаются опосредованно, через цены и рынок. Колебание цен, их более высокий или низкий уровень служат индикатором общественных потребностей. Ориентируясь на конъюнктуру рынка, уровень и динамику цен, товаропроизводитель самостоятельно решает проблему распределения всех видов ресурсов, производя те товары, которые пользуются спросом на рынке. Предприниматели стремятся получать все больший доход (прибыль), предельно экономно использовать естественные, трудовые и инвестиционные ресурсы и максимально широко реализовывать такой ресурс, как свои творческие и организационные (так называемые предпринимательские) способности в избранной ими сфере деятельности, что служит мощным стимулом развития и совершенствования производства, раскрывает созидательные возможности частной собственности. Смешанная экономическая система. По сравнению с другими рыночная система оказалась наиболее гибкой: она способна перестраиваться, приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внешним условиям. Во второй половине ХХ столетия, когда широко развернулась научно-техническая революция и стала особенно быстро развиваться производственная и социальная инфраструктура, государство стало намного активнее воздействовать на развитие национальной экономики. В связи с этим изменился хозяйственный механизм, организационные формы хозяйственной деятельности и экономические связи между хозяйствующими субъектами. В развитой рыночной экономике существенные изменения претерпевает хозяйственный механизм. Плановые методы хозяйствования получают дальнейшее развитие в рамках отдельных фирм в виде маркетинговой системы управления. В то же время на макро уровне развитие плановых методов связано с государственным регулированием экономики .Планомерность выступает как средство активного приспособления к требованиям рынка. В результате и ключевые задачи экономического развития получают новое решение. Так, вопрос об объеме и структуре производимой продукции решается на основе маркетинговых исследований в рамках фирм, а также анализа приоритетных направлений НТП, прогноза развития общественных потребностей на макро уровне. Прогноз рынка позволяет заблаговременно сокращать выпуск устаревающих товаров и переходить к качественно новым моделям и видам продукции. Маркетинговая система управления производством создает возможность еще до начала производства приводить индивидуальные затраты компаний, выпускающих основную массу товаров данного вида в соответствие с общественно необходимыми затратами. Марксистская классификация В соответствии с формационным признаком К. Маркса в основе деления общества на экономические системы лежит формационный признак, в соответствии с которым экономические системы различаются как по уровню развития производительных сил, так и по характеру господствующих в нем производственных отношений. Первой экономической системой К. Маркс выделил первобытнообщинный СТРОЙ , где был крайне низкий уровень развития производительных сил и потребностей людей, господствовала общественная (общинная) собственность на средства производства. Рабовладельческое ОБЩЕСТВО характеризуется более высоким уровнем Развития средств производства И Человека, а производственные отношения основаны на частной собственности на средства производства. Главным средством производства в то время были рабы, так называемые «говорящие орудия труда». ПРИ феодальном строе производительные силы имеют более Высокий уровень Развития, а производственные отношения опосредованы крепостной зависимостью крестьян от помещиков и феодалов. Капиталистический СТРОЙ с промышленным переворотом ЕГО конца XVIII века дает резкий скачок в развитии производительных сил. Характер производственных отношений обусловлен возникновением системы наемного труда. Капитализм проходит две стадии развития - домонополистическую (середина XVIII - конец XIХ вв.) И монополистическую (империализм) (с конца XIХ - начала Xх вв.). Коммунистическая стадия , для которой характерны высокоразвитые производительные силы и господство общественной собственности на средства производства, также имеет две стадии - социализм и полный коммунизм. По технологии По степени индустриального развития (Дж. Гелбрейт, Р. Арон) экономические системы подразделяются на индустриальное, постиндустриальное и неоиндустриальное общество. По уровню технологического развития (Н. Бабинцев) общество делится на доиндустриальное (сельскохозяйственное), индустриальное (промышленное) и постиндустриальное (информационное). По степени свободы хозяйствования (Г. Уолич) системы можно разделить на свободную экономику, диктаторскую экономику и демократическую. По цивилизационному признаку (А. Ахиезер) выделяют традиционную, либеральную и промежуточную системы. Наиболее распространенной в современной экономической литературе является классификация экономических систем по двум признакам: форме собственности и способу регулирования экономической деятельности. По этой классификации различают традиционную, рыночную, административно-командную и смешанную системы

7 Роль и функции гос-ва и гражданского об-ва в функционировании экономических систем. Рыночной экономике свойствена не только смена циклов роста спадами, но и ряд проблем, которые называют "провалами рынка" Провалы рынка Различные типы неэффективных исходов рыночного равновесия обычно объединяют в несколько групп:

Среди мер, которые государство способно предпринять выделяют следующие:

Проводя подобную политику правильно государство способно:

Провалы государства Наряду с провалами рынка, довольно легко себя убедить и в наличии провалов «государства». В основном они связаны с неэффективностью чиновника как менеджера в силу несоответствия стимулов (агентской проблемы). В случае идентификации излишнего присутствия государства возможно предпринять следующее:

8 Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики гос-ва. В современной экономической науке наряду с понятием “государство” широко используется понятие “общественный сектор”. Данные категории не тождественны, но тесно взаимосвязаны друг с другом. Общественный сектор экономики – это сфера деятельности, ориентированная на ликвидацию провалов рынка, создание общих и социально значимых благ. Общественный сектор является достаточно сложным образованием и значительной мере пересекается с государством. В его состав входят бюджетные учреждения, государственныевнебюджетные фонды и организации, государственные предприятия и другие объекты госсобственности. Однако, не все предприятия, находящиеся в собственности государства, ориентированы на производство общественных благ. Не вполне корректно относить к общественному сектору государственные коммерческие предприятия, продукция которых является рыночным товаром, обладает свойствами конкурентности и исключаемости. Помимо названных институтов, к общественному сектору в широком смысле слова относятся негосударственные некоммерческие организации (ННО). Сектор некоммерческих организаций, получивший большое развитие в ведущих зарубежных странах, является важным элементом гражданского общества. Эти структуры осуществляют свою деятельность в сфере провалов рынка и не ориентированы на получение прибыли. Цели и задачи их деятельности закрепляются в уставе. Некоммерческие организации могут получать прибыль, но она направляется исключительно на достижение уставных целей. Важным отличием некоммерческих организаций от государственных является то, что они создаются на добровольных началах и функционируют независимо. Они отличаются большей открытостью и ответственностью перед потребителями их услуг. В ряде случаев некоммерческим организациям может передаваться часть регулирующих функций, традиционно выполняемых государством. Экономическая политика-это совокупность предпринимаемых государством мер воздействия на экономическиепроцессы для реализации общественно значимых целей. Государственное регулирование экономики преследует следующие цели:

Можно выделить следующиенаправления государственного регулирования экономики:

Через регулированиекапиталовложений государство оказывает воздействие на темпы и пропорцииобщественного воспроизводства, используя при этом финансовый икредитно-денежный механизмы. Вложения осуществляются как за счетгосударственного бюджета, местных бюджетов, так и за счет частных инвестиций, которые стимулируются с помощью налоговых льгот. Система сбыта регулируетсягосударством через государственные закупки (государственное потребление) ичерез потребительский кредит, который довольно широко развит в странах ЗападнойЕвропы. Система потребительского кредита расширяет емкость рынка, посколькустимулирует рост совокупного спроса. Регулирование рынкарабочей силы осуществляется по ряду направлений:

Государственноерегулирование сферы НИОКР позволяет поддерживать высокое государственноестимулирование профессионального обучения и переподготовки кадров. Оно жепозволяет поддерживать высокие темпы научно-технического прогресса, обеспечивать динамичное развитие экономики. Государство в западных странахфинансирует от 40 до 50% общих затрат на НИОКР, при этом финансовые ресурсы оновыделяет не под количество персонала, как в нашей стране, а под конкретныйпроект. Помимо вышеназванных формгосударственного регулирования, можно также выделить еще и такие формы, каксистема экономического программирования, регулирование мелкого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства и т.д.Реализация экономическойполитики возможна лишь при использовании совокупности мер, инструментов, образующих механизм государственного воздействия на экономику. К числу наиболее важныхинструментов государственного регулирования относятся: фискальная политика, денежная политика, политика регулирования доходов, внешнеэкономическаяполитика, социальная политика. Каждый из названныхинструментов государственного регулирования выполняет свою роль и взаимодополняетдругие. Система дает эффект лишь в том случае, если она применяется комплекснои ее составляющие не противоречат друг другу. 9 Социальная подсистема экономики: элементы и отношения. Социальная подсистема находит свое выражение в социальной структуре конкретного предприятия системы технического сервиса и во взаимоотношениях, имеющих место в межличностном и межгрупповом общении. Социальная подсистема организации - одна из ведущих подсистем организации, представляющая собой совокупность индивидов, малых и больших групп, профессиональных, статусных, национальных слоев, неформальных сообществ, объединенных социальными отношениями и специфическими интересами, а также ценности, мотивы и ожидания. В социальную подсистему ( систему) страны входит и комплекс отраслей, не относящихся к сфере материального производства - образование, здравоохранение, культура и искусство. Необходимо иметь в виду, что определенная часть этих отраслей ( подотраслей) коммерциализирована - доля платных учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства увеличивается. Чтобы определить социальную подсистему, ее структурные элементы и отношения, их скрепляющие и цементирующие факторы, надо хотя бы кратко проанализировать такие понятия, как общественное и социальное. Образование представляет собой социальную подсистему, имеющую свою структуру. В качестве ее основных элементов можно выделить учебно-воспитательные учреждения как социальные организации, социальные общности ( педагоги и учащиеся), учебный процесс как вид социокультурной деятельности. Менеджмент рассматривает предприятие как социальную подсистему рыночной экономики. Этим определяются основные направления менеджмента: - выявление микросоциальной структуры предприятия; - формирования малых групп как главного условия мобилизации коллективных усилий. Социология как наука, изучающая социальную подсистему общества. Важнейшими категориями информатики являются понятия информационных сред ( социальных подсистем, в которых осуществляются информационные процессы и куда внедряются ЭВМ как усилители человеческого интеллекта), полного информационного цикла ( включающего зарождение информации, ее переработку, передачу, использование для снижения энтропии рассматриваемой социальной системы), полезной работы ( отдачи) ЭВМ. Отдача ЭВМ, коэффициент полезного действия ( подчеркнуто мною - ) зависят от уровня функционирования социальной среды, в которой они задействованы, ее упорядоченности, системности, условий для творческой деятельности людей, сложности и важности задач, решаемых с помощью машин. Информатика не заменяет собой кибернетику, теорию информации, электронику, системотехнику, а взаимодействует с ними, имея ряд общих проблем. На теоретическом уровне предметом исследования являются религия в целом как социальная подсистема, ее социальная природа, место и роль в обществе, социальные функции, ее внутренняя структура и взаимосвязь составляющих ее элементов, происходящие в ней процессы и изменения. Такое деление достаточно условно: к примеру, управление правомерно рассматривать как в составе организационно-экономической, так и в составе социальной подсистемы. Выделение подсистем зависит от целей исследования ( и в этом смысле субъективно), декомпозиция целого является обычным приемом познания, при этом никто не собирается забывать, что деление происходит внутри целого, а все элементы находятся друг с другом во взаимоотношениях, взаимосвязаны. Если исходить из классификации социологических знаний по их уровням - конкретно-социологические исследования; теории среднего уровня, изучающие ту или иную социальную подсистему; и общесоциологические теории, объясняющие общество как целостную систему, - то социология религии относится к числу социологических теорий среднего уровня. Она добывает эмпирические данные, характеризующие религию как одну из социальных подсистем, и, обобщая эти данные, разрабатывает ее теоретическую модель в рамках общесоциологической теории. Различия в подходах к организациям зачастую определяются приданием большей весомости одной подсистеме по сравнению с другой: при выведении на ключевые позиции техники и технологии речь идет о технократическом подходе; при опоре, в основном, на управление, можно говорить о менеджерском, структуралистском подходе; при опоре на экономику - о финансово-экономическом подходе; при опоре насоциальную подсистему формируются социологический, психологический и культурологический подходы. Таким образом, формализованная модель системы социального действия включает четыре подсистемы: социальную, культурную, личностную, органическую. Социальная подсистема обеспечивает интеграцию действий множества индивидов. Культура содержит наиболее общие образцы действий, принципы выбора целей, ценностей, верований, знаний, т.е. смыслы, реализуемые в действии, и средства прочтения этих смыслов. Организм в этой схеме может рассматриваться как подсистема, обеспечивающая физическими и энергетическими ресурсами деятеля для взаимодействия со средой. Тем самым действие приобретает упорядоченный характер и освобождается от внутренних противоречий. 10 Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных систем. Глобализация - это процесс, в ходе которого мир преобразуется вединую глобальную систему. Вопрос о глобализации стал весьма актуальным в1990-е годы, хотя различные аспекты этого процесса серьезно обсуждалисьучеными, уже начиная с 1960-1970-х годов.Глобализация мировой экономики - это преобразование мирового пространства в единуюзону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, гденепринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются ихносители, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы ихвзаимодействия. Глобализация подразумевает образование единого (всеобщего), международного экономического, правового икультурно-информационного пространства. Глобализация сказывается на экономике всех стран.Она затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции, технологии и ихраспространение из одних стран в другие. Все это в конечном итоге отражается наэффективности производства, производительности труда и конкурентоспособности. Именно глобализация вызвала обострение международной конкуренции. Процесс глобализации экономики ускорился в последние десятилетия, когда различные рынки, в частности, капитала, технологии и товаров, а в известной степени и труда, становились все более взаимосвязанными. Некоторые аспекты влияния глобализации на национальную экономику заслуживают особого упоминания. Прежде всего отметим чрезвычайно высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций, намного превосходящие темпы роста мировой торговли. Новые технологии, как уже отмечалось, являютсяодной из движущих сил глобализации, но она, в свою очередь усиливая конкуренцию, стимулирует их дальнейшее развитие и распространение среди стран. Наконец, в результате глобализации происходит рост торговли услугами, включая финансовые, юридические, управленческие, информационные и все виды «невидимых» услуг, которые превращаютсяв основной фактор международных торговых отношений. Процесс глобализации протекает в условиях сильно поляризованной мировой системы в плане экономической мощи и возможностей. Такое положение является потенциальным источником рисков, проблем и конфликтов. Несколько ведущих стран контролируют значительную часть производства и потребления, даже не прибегая к политическому или экономическому давлению. Их внутренние приоритеты и ценностные ориентиры накладывают отпечаток на все крупнейшие сферы интернационализации. Стоит сказать еще об одной важнейшей особенности глобализации мировой экономики - это бурное развитие финансовых рынков в последние годы XX в. Новая роль финансовых рынков (валютных, фондовых, кредитных) за последние годы резко изменила архитектуру мировой экономики. Еще несколько десятков лет назад основной целью финансовых рынков было обеспечение функционирования реального сектора экономики. Впоследние годы мировой финансовый рынок стал проявлять самодостаточность. В результате сегодня мы видим рост объема этого рынка в разы, что стало результатом широкого спектра спекулятивных операций, вызванных либерализацией экономических отношений. Глобализация несет с собой нетолько преимущества, она чревата негативными последствиями или потенциальнымипроблемами, в которых некоторые ее критики усматривают большую опасность. 1. Первая угроза в связи с глобализацией вызвана тем, что ее преимущества, которые людям понятны, будут, однако, распределяться неравномерно. В краткосрочной перспективе, как известно, изменения в обрабатывающейпромышленности, сфере услуг приводят к тому, что отрасли, получающие выгоды от внешней торговли, и отрасли, связанные с экспортом, испытывают больший приток капитала и квалифицированной рабочей силы. 2.Второй угрозой многие считают деиндустриализацию экономики, поскольку глобальная открытость ассоциируется со снижением занятости вобрабатывающих отраслях как в Европе, так и в США. На самом деле, однако, этот процесс не является следствием глобализации, хотя и протекает параллельнос ним. Деиндустриализация - нормальное явление, порождаемое технологическимпрогрессом и экономическим развитием. Действительно, доля обрабатывающихотраслей в экономике промышленно развитых стран резко снижается, но это снижениебалансируется быстрым ростом удельного веса сферы услуг, включая финансовыйсектор. 3. Следующая угроза, которую таит в себе глобализация, связывается с заметным увеличением разрыва в уровнях заработной платыквалифицированных и менее квалифицированных работников, а также с ростомбезработицы среди последних. Сегодня, однако, это отнюдь не обязательноявляется следствием интенсификации международной торговли. Более важно тообстоятельство, что повышается спрос на квалифицированные кадры вотраслях и на предприятиях. Это вызвано тем, что конкуренция со сторонытрудоемких товаров, выпущенных в странах с низким уровнем заработной платы иневысокой квалификацией работников, влечет за собой снижение цен на аналогичнуюпродукцию европейских фирм и сокращение их прибылей. В подобных условияхевропейские компании прекращают выпуск убыточной продукции и переходят кпроизводству товаров, требующих использования высококвалифицированногоперсонала. В результате рабочие с более низкой квалификацией остаютсяневостребованными, их доходы падают. 4. В качестве четвертой угрозы отмечают перевод фирмами стран свысокой стоимостью рабочей силы части своих производственных мощностейв страны с низкой оплатой труда. Экспорт рабочих мест можетоказаться нежелательным для экономики ряда государств. Однако подобная угрозане слишком опасна. 5. Пятую угрозу связывают с мобильностью рабочей силы.Сегодня много говорится о свободном обмене товарами, услугами и капиталом изначительно меньше - о свободе перемещения рабочей силы. В связи сэтим поднимается вопрос о влиянии глобализации на занятость. В отсутствиеадекватных мер проблема безработицы может стать потенциальнымисточником глобальной нестабильности.Разбазаривание людскихресурсов в виде безработицы или частичной занятости - главная потеря мировогосообщества в целом, и особенно некоторых стран, которые тратили большиесредства на образование. Высокий уровень безработицы в середине 1990-х гг.сигнализирует о наличии крупных структурных проблем и политических ошибок врамках мировой экономики. Эти факторы свидетельствуют о необходимостиэффективного управления изменениями на всех уровнях, особенно в сферах, которыенепосредственно влияют на условия жизни людей. В частности, спорен вопрос отом, может ли международная миграция содействовать решению проблем занятости ибедности. Сегодня рынки труда интернационализированы в значительно меньшейстепени, чем рынки товаров или капитала. 6. Важным источником напряженностей и конфликтов может стать также массовая урбанизация, связанная с глобальными демографическими, технологическими и структурными изменениями. 7. Глобализация с ее глубокими экономическими, технологическими исоциальными преобразованиями несомненноповлияет на мировую экосистему. Аэто типичная проблема общечеловеческой безопасности. До сих пор вину за общийущерб окружающей среде возлагают на развитые страны, хотя основной вред онипричиняют все же себе. 8. Можно назвать несколько источников будущихконфликтов, которые возникнут в связи с использованиемэкосистемы.Борьба за водные ресурсы, вероятно, выльется в острыерегиональные конфликты. Будущее тропических лесов ипоследствия их вырубки уже стали предметом глубоких раздоров междугосударствами из-за расхождений в интересах и политических целях. В целом мируже не может себе позволить бездумно расходовать ресурсы, наносянепоправимый вред среде обитания. Глобализация углубляет, расширяет и ускоряетвсемирные взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах сегодняшнейобщественной жизни. Как видим, глобализация в мировом масштабе имеет как положительные, так и отрицательныестороны, но это объективный процесс, к которому надо приспосабливатьсявсем субъектам международной жизни.

11 Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, структура и динамика национального богатства. Категория «общественное богатство» — это совокупность созданных национальным производством вещественных ценностей, то, чем располагает и что накопила страна за всю историю своего существования. Поэтому в конкретных экономических расчетах применяется категория«совокупный общественный продукт» — та часть общественного богатства, которая создана во всех отраслях народного хозяйства в течение года. В этом случае появляется возможность судить о динамике общественного богатства. Как же конкретно подсчитать эту «годовую» часть общественного богатства? Здесь возможны два варианта. Во-первых, подсчитать совокупный продукт как сумму продуктов всех предприятий. Это покажет совокупный объем и структуру общественного производства. Рассчитанный таким образом совокупный продукт получил название «валовой общественный продукт». Однако он имеет существенный недостаток: искажает реальный объем совокупного продукта, завышает его стоимость, поскольку содержит повторный счет, — ведь каждое последующее предприятие использует продукт предыдущего, включая его стоимость в цену своего продукта. И чем более развито разделение труда между предприятиями в данной отрасли, тем выше удельный вес повторного счета (например, в промышленной продукции повторный счет чаще, чем в сельском хозяйстве). Очищенный от повторного счета совокупный продукт называется «конечный общественный продукт»,т. е. сумма конечных продуктов производства (сумма добавленных стоимостей). Конечный продукт более точно отражает результат производственной деятельности на всех уровнях экономики показывая реальный объем производства и его динамику. Таким образом, совокупный продукт в зависимости от методики расчета может выступать в двух формах: как конечный и как валовой. Конечный продукт, измеряемый в рыночных ценах, получил название «валовой национальный продукт» (ВНП). Это означает, что ВНП показывает рыночную цену всех потребленных населением страны результатов и возможность его международного сопоставления. Если же конечный продукт измерять в неизменных (базовых) ценах, то он приобретает «дефляционное» выражение, очищенное от ценовых искажений. Национальное богатство – это совокупность ресурсов и иного имущества страны, создающая возможность производства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей. В его состав входят: 1) невоспроизводимое имущество: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные земли; полезные ископаемые; исторические и художественные памятники, произведения; 2) воспроизводимое имущество: производственные активы (основной и оборотный капитал); непроизводственные активы (имущество и запасы домохозяйств и некоммерческих организаций); 3) нематериальное имущество: интеллектуальная собственность (патенты, торговые марки, объекты авторского права и т.п.); человеческий капитал (продукты сферы услуг, овеществившиеся в знаниях, профессиональных навыках и здоровье населения, а также в эффективной институциональной структуре общества); 4) сальдо имущественных обязательств и требований по отношению к зарубежным странам. Структура российского национального богатства выглядит так: основной капитал составляет 90-95% национального богатства; оставшаяся часть НБ примерно в равных долях приходится на оборотный капитал и домашнее имущество. В основу расчета национального богатства положен балансовый метод. Баланс показывает стоимость запасов активов и пассивов на определенный момент, как правило, на начало и конец года. Запасы активов и пассивов возникают в результате непрерывных поступлений и изъятий в отношении объема или стоимости происходящих в течение времени нахождения их в собственности. Разница между суммой всех активов и всех обязательств субъекта хозяйствования, сектора, экономики на начало или конец периода — собственный капитал. Он служит мерой богатства хозяйственной единицы, сектора, экономики в целом в тот или иной период времени. Идея исчисления"национального богатства" как совокуп-ности различных видов накопленного капитала зародилась у ряда европейских экономистов более трех веков назад. С тех пор она пережила многочисленные этапы как усиления интереса к ней и попыток ее практической реализации, так и почти полного забвения отсутствия необходимой информации и неразработанности методологии расчетов. В наиболее широком понимании национальное богатство представляет собой результат постоянно возобновляющегося процесса накопления и использования обществом материальных и духовных результатов труда и эксплуатируемых природных ресурсов для удовлетворения, как текущих нужд, так и долговременных потребностей экономического роста. Богатство как экономическая категория - это единство его двух сторон: материально-вещественной и социальной. Строго говоря, подобная двойственность присуща любой экономической категории. Но в богатстве единство и взаимодействие двух названных сторон проявляется наиболее наглядно. Сказанное связано с тем, что некоторые основные признаки материального содержания богатства (накопляемость, долговременность использования, воспроизводимость за счет приложения той или иной формы общественного труда, многократная отчуждаемость в процессе жизненного цикла и пр.) делают его преобладающей формой материализации господствующей системы отношений собственности. Не будет преувеличением сказать, что все наиболее радикальные повороты в экономическом развитии общества сопровождались и сопровождаются качественными изменениями в социальной структуре богатства. Эти изменения могут носить характер более или менее плавной адаптации социальной структуры богатства к новым тенденциям и приоритетам воспроизводства его материального содержания, но могут приобретать и характер ожесточенных, силовых форм революционного "передела собственности". Последнее, как показывает исторический опыт, в итоге, обычно, оказывается крайне разрушительными для богатства общества, включая "человеческий фактор", наносит трудно поправимый ущерб его воспроизводству. Для российской науки сегодня принципиально важным становится анализ тенденций воспроизводства национального богатства в специфических условиях так называемых транзитивных процессов, т.е. условиях перехода экономики России к рыночным отношениям. Нельзя отрицать, что существуют переходные процессы в воспроизводстве самого национального богатства и что без уяснения их сути нельзя говорить о научной методологии исследования богатства, его количественных измерениях и, тем более, методах прогнозирования количественных и качественных изменений в богатстве. Переходные процессы применительно к воспроизводству национального богатства затрагивают как его социальную, так и материально-вещественную природу. Переходное состояние социальной природы богатства характеризуется сложными, противоречивыми и неоднозначно оцениваемыми процессами изменения отношений собственности, прежде всего, в связи с разгосударствлением и приватизацией. Переходное состояние материально-вещественной природы богатства характеризуется сдвигами в его структуре и даже общей величине. Определенную роль здесь играет, в частности, отказ от присущих прежней экономической системе "идеологических догматов" накопления богатства, имевших своим следствием неэффективность его использования, как для целей производства, так и для целей потребления. Имеется в виду отказ от бездумного курса на наращивание производственных мощностей, как самоцели, от разного рода "проектов века", от практики природопользования, построенной на принципе "окончательной победы человека над природой" и пр. Такое смещение акцентов в накоплении богатства сегодня очевидно, хотя декларации в этом направлении все еще часто обгоняют реально происходящие изменения. И тем не менее, уже сегодня можно говорить о формировании исходной базы рыночного механизма регуляции процессов накопления богатства. Этот механизм пока несовершенен, он нуждается в существенном воздействии со стороны государства, однако это воздействие не может и не должно вернуть страну к той ситуации, когда формальный "рост" богатства имел приоритет над эффективностью его использования. Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что оценка, анализ и прогнозирование национального богатства сегодня становятся важными "рабочими инструментами" формирования современной модели российского "социального рыночного хозяйства". Это связано с рядом факторов. Во-первых, в совокупном потреблении населения заметно возрастает роль накопляемых благ. Во-вторых, в богатстве получают отражение количественные и качественные параметры состояния природной среды, которое становится значимым приоритетом социально-экономического развития. В-третьих, в каком-то смысле преодолевается извечное "отчуждение" богатства от человека; богатство все более становится не только выражением некоего запаса вещных благ, противостоящих человеку, но и олицетворением уровня развития самой человеческой природы. В категориях богатства человек, "человеческий фактор" развития получает качественно новое измерение как итог накопления знаний, навыков физической, нравственной, психологической готовности к труду, ("образовательного и квалификационного потенциала", "фонда здоровья" и пр). ^ Новая концепция богатства закономерно формирует и новую концепцию накопления, позволяющую увидеть (и, значит, оптимально спрогнозировать) пропорции распределения человеческого труда между накоплением традиционных вещных (воспроизводимых) благ, улучшением качества природной среды и вложением в различные формы так называемого "человеческого капитала". При этом единство логики процесса воспроизводства продукта и богатства общества должно, на наш взгляд, строиться на принятии как аксиомы положения, что всякое богатство есть результат той или иной формы общественного накопления, а всякая форма накопления имеет целью приращение (или предотвращение убыли) той или иной разновидности богатства. Только при неукоснительном следовании этому положению можно избежать схематизма в оценке богатства, подмены его целостной трактовки и единого измерения суммой случайно набранных количественных величин.

12 Теория потребительского спроса. Поведение потребителя в рыночной экономике. потребительский спрос - обеспеченный денежными средствами населения спрос на товары и услуги. Потребительский спрос является ведущим фактором экономического роста индустриально развитых стран. Активный потребительский спрос является предпосылкой для увеличения занятости, так как почти всегда основная масса рабочей силы сосредотачивается на предприятиях, экономическую деятельность которых стимулирует спрос населения. Размеры потребительского спроса определяют объемы и структуры доходов населения и его предпочтения. Потребительский спрос - его часть, касающаяся различных социальных вопросов - формируется правительством страны. Наибольшее влияние оказывают на потребительский спрос граждане в возрасте от 25 до 45 лет. В этот период жизни у людей формируется домашнее хозяйство, и они получают относительно высокие доходы. На потребительский спрос определенное влияние имеет реклама. Согласно проводимым исследованиям, мощные рекламные компании формировали спрос на товары, на которые до них спроса не существовало. Теория потребительского спроса является частью экономической теории, которая разрабатывает теории поведения потребителя, если изменяются такие переменные, как доход, цена блага и т.д. В отличие от других видов спроса (таких как инвестиционный спрос, относящийся к инвестиционным товарам или спроса на военные товары), он относится к товарам потребительским. Здесь размер потребительского спроса определяется размером и структурой доходов домашних хозяйств и населения, и их предпочтениями. Спрос на потребительские товары является достаточно сложной социально-экономической категорией, так как он не просто формируется под влиянием многих факторов, но и может выступать в различных видах. Последнее обстоятельство требует классификации видов покупательского спроса, с помощью которой можно исследовать общие тенденции развития спроса, изучать его и прогнозировать, определить конкретные меры по его удовлетворению и даже составить определенную терминологию для специалистов, работающих в области управления спросом. Формирование потребительского спроса требует учитывать ряд факторов, один из которых - доходы населения и его численность. Здесь формирование общего, рыночного спроса зависит от формирования спроса каждого конкретного потребителя. Изучение потребительского спроса позволяет предприятиям прогнозировать ряд действий, направленных на изменение своей деятельности с целью достижения наибольшего удовлетворения потребностей потребителей их продукцией. При изучении потребительского спроса, он так же разделяется на группы, в которые входят: а) спрос на все потребительские товары, без их группирования; б) спрос на большие группы товаров, объединенные по торговому, продовольственному или потребительскому признакам; в) спрос на некоторые товары, например, требующие статистической отчетности в реализации; г) спрос на разновидности отдельных товаров: модели, марки, артикулы и т.д. А так же по территориальным признакам, как: - общероссийский (спрос всего населения страны);м - региональный (спрос населения в определённом административно-территориальном подразделении); - местный (спрос населения отдельного города, района, села, входящих в состав одного региона). Таким образом, здесь определение и формирование потребительского спроса идет от изучения малых показателей для изменения больших - в масштабах региона и страны. Размеры, структура и динамика спроса потребителя в условиях ограниченного бюджета в микроэкономике исследуется теорией потребительского поведения, основанной на маржинализме. Ее исходными принципами является признание, во-первых, экономического суверенитета потребителя (т. е. возможности влиять на предложение товаров через спрос) и, во-вторых, рациональности поведения потребителя, если он получает максимум полезности при ограниченном доходе. Полезность - степень удовольствия (удовлетворения) от потребления товара. Полезность товара – понятие сугубо индивидуальное, которое зависит от многих факторов. Основные факторы, влияющие на потребительское поведение, показаны на схеме 24. Если вкусы потребителя постоянны, а функция потребления непрерывна, то любому бесконечно малому увеличению количества товара Q соответствует прирост общей полезности TU. Однако она возрастает все более медленными темпами из-за того, что предельная полезность данного товара MU (или добавочная стоимость приносимая последней единицей) имеет тенденцию к сокращению. Закон убывающей предельной полезности может быть представлен с помощью следующей таблицы. Убывающая предельная полезность помогает объяснить закон спроса. Кривая спроса совпадает с кривой предельной полезности, т. к. с увеличением количества товара цены на каждую единицу падают. Это происходит из-за снижения полезности от потребления каждой дополнительной единицы товара. Существуют два способа оценки полезности. Кардиналистский подход связан с попыткой вычислить значение полезности на основе использования условной единицы – ютили. Сторонники ординалистского подхода утверждают, что полезность невозможно измерить количественно, но на основе предпочтений можно выявить порядковую полезность, т. е. описать поведение потребителя путем ранжирования. Графическое изображение различных комбинаций двух экономических благ, имеющих одинаковую полезность для потребителя, называется кривой безразличия(U). Множество кривых безразличия одного потребителя образуют карту безразличия. При этом чем правее и выше расположена кривая безразличия, тем большее удовлетворение приносят представленные ею комбинации двух благ. Информацию же о наиболее выгодном наборе продуктов для потребителя дает линия бюджетного ограничения, уравнение которой можно записать следующим образом: I = P1 Q1 + P2 Q2, где I – доход потребителя; P1; P2 – цена товаров А и Б; Q1; Q2 – количество товаров А и Б. Точка касания кривой безразличия с линией бюджетного ограничения показываетположение равновесия потребителя (оптимум потребителя). Оно достигается, когда отношения предельных полезностей отдельных товаров к их ценам равны: MU1 : P1 = MU2 : P2 Влияние на потребительский выбор цен и дохода описывается с помощью эффектов дохода и замещения. Эффект дохода – увеличение потребления нормального блага в результате падения его цены за счет увеличения реального дохода, вызванного снижением цены, и наоборот, сокращение потребления нормального блага в результате роста его цены за счет сокращения реального дохода, вызванного ростом цен. Эффект замещения - реакция потребителя на повышение цены нормального блага, входящего в потребительскую корзину, приводящая к сокращению покупки подорожавшего блага и к увеличению покупки благ, которые могут заменить подорожавшие. Наряду с общими принципами выбора рационального потребительского выбора существуют особенности, которые определяются влиянием на него рыночного спроса, а также вкусов и предпочтений. Эти факторы обуславливают функциональный или нефункциональный характер спроса (схема 26). Функциональный спрос –спрос на товар, обусловленный качествами товара. Нефукциональный спрос – спрос, обусловленный факторами, не связанный с самим товаром. Особое значение при нефункциональном спросе имеют случаи взаимного влияния рыночного и индивидуального спроса, которые американский экономист Х.Лейбенстайн назвал эффектом присоединения к большинству (потребитель покупает то же, что и другие потребители), эффект сноба (стремление выделиться из толпы) и эффект Веблена (престижное или демонстративное потребление). Функциональный и нефункциональный спрос в экономической теории часто соотносят с нормальным и аномальным поведением потребителя. Нормальное поведение потребителя описывается законом спроса. Иными словами, при растущей цене на определенный продукт его потребление, как правило, будет уменьшаться. При падении цены потребитель будет покупать товары в большем количестве. Аномальное поведение потребителя означает то, что поведение потребителя не предсказуемом, он реагирует на процессы рынка совершенно иначе, чем большинство его агентов. Этим в частности можно объяснить стремление покупать недвижимость даже при растущих ценах в условиях инфляции. Важно отметить, что при любом поведении потребителя его главным принципом деятельности является максимизация общей полезности в условиях ограниченных ресурсов. Теория предельной полезности показывает, что любой индивидуум, предъявляя спрос на тот или иной товар, сугубо объективно оценивает свой бюджет и предельную полезность единицы товара. Дополнительная полезность, которую потребитель получает за счет разницы между тем, что он готов отдать за приобретаемое благо и тем, что он отдает в действительности будет составлять прибыль (выигрыш) потребителя. Если же приобретаемый товар оценивается ниже, чем его стоимость потребитель имеет проигрыш. Графически такое состояние потребителя можно показать следующим образом (схема 27): На поведение потребителя в рыночной экономике влияет также асимметричная информация – ситуация, в которой часть участников сделки обладает важной информацией, которой не располагают другие заинтересованные лица. Это означает наличие неопределенности и риска. Неопределенность - ситуация, для которой характерен. недостаток информации о вероятных будущих событиях. Риск - положение, варианты исхода которого известны, но неизвестно какой из них наступит точно. Хотя по отношению к риску все люди делятся на три основные группы: антипатичные к риску, нейтральные к риску и предпочитающие риск, большинство потребителей предпочитают уменьшать его последствия. Способы минимизации риска показаны на схеме 28.

Страхование - механизм распределния рисков между теми, кто хотел бы обезопасить себя от возможных последствий возникновения пагубных ситуаций. Страховка от риска предоставляется в обмен на внесение страховой премии. В случае наступления страхового события страховая компания выплачивает пострадавшемукомпенсацию за понесенный ущерб. Сумма внесенных премий формирует общий фонддля выплаты компенсаций, а также является источником покрытия административных затрат страховой компании. Стоимость полной информации определяется разницей между ожидаемой стоимостью какого-нибудь приобретения, когда имеется полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная. Диверсификация – распределение капитала и /или видов деятельности по нескольким сферам для уменьшения риска путем перераспределения прибыли из одной сферы для покрытия убытков в другой.

13 Государственное регулирование рынка. Государственное регулирование рынка представляет собой активное вмешательство государственных органов в структуру функционирования рынка, воздействуя на развитие производства в общественно нужном направлении, а также для решения возникающих социальных проблем. Необходимость данного момента возникает при несовершенстве отдельных рынков, которое проявляется в нестабильности, частичном учете затрат и полученных результатов, не единственности равновесия. Еще одной немаловажной причиной государственного регулирования рынка является потребность в решении макроэкономических задач. К ним относятся:

Государственное регулирование рынка ставит перед собой следующие цели: Стабилизация рыночных отношений, установление их равновесия или сдвиг, направленный на их равновесие или отклонение. Методы государственного регулирования, с помощью которых достигаются вышеуказанные цели:

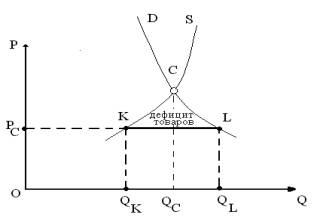

Введение налога на конкретную сферу производственной деятельности вызывает активный рост предложений, где стоимость налога вносится в государственный бюджет продавцами из средств покупателей, приобретающих товар. Дотация представляет обратную сторону налога, устанавливающаяся в определенном проценте к стоимости товара или в сумме (рассчитанной в рублях) на единицу товара. Дотации получают чаще всего производители, хотя существует реальная возможность получения и частному лицу. Фиксированные цены устанавливаются на сельскохозяйственную продукцию, превышая уровень цен равновесия. Таким образом, методы позволяют регулировать цены на рынках государством.

14 Теория фирмы. Фирма в рыночной экономике. Теория фирмы состоит из нескольких экономических теорий, описывающих природу фирмы, компании или корпорации, включая существование, поведение, структуру и отношение к рынку. Общее представление Простыми словами, теория фирмы отвечает на следующие вопросы:

Фирмы существуют как альтернативная система по отношению к рыночно-ценовому механизму, когда более эффективным является производство в среде за пределами рынка. Например, рынок труда - для фирм или организаций может быть очень сложно или дорого заниматься производством, когда им необходимо нанимать и увольнять своих рабочих в зависимости от условий спроса и предложения. Также фирмы могут нести затраты из-за служащих, т.к. они могут менять компании каждый день в поисках лучших альтернатив. Таким образом, фирмы вынуждены заключать долгосрочный контракт со своими служащими для минимализации затрат. Основной структурной единицей, субъектом предпринимательской деятельности является фирма (предприятие). Есть ли различие между фирмой и предприятием? В экономическом лексиконе термин “фирма” используется как обобщающее понятие: фирма может включать одно или несколько предприятий и производств. Под предприятием же, как правило, подразумевается однопрофильное, однопродуктовое производство. Современные фирмы – это в основном многопрофильные производства. Это делает фирму более устойчивой в период экономических спадов. Неблагоприятная конъюнктура в отношении одного выпускаемого товара снижает доходы, но может не затронуть условий доходности других товаров. Рассредоточение капитала фирмы по ряду отраслей и образование многопрофильного производства получило название диверсификации капитала. Появление и широкое распространение фирм относится к периоду первоначального накопления капитала. Именно тогда стали возникать многие индивидуальные и ассоциированные предприятия, ставшие впоследствии опорой фабричного производства и организационной формой предпринимательской деятельности. Функции фирм на последующих этапах экономического развития и научно-технического прогресса постоянно расширялись, а их роль в экономике возрастала. Фирма как хозяйственная структура и экономическая категория за длительный период развития рыночных отношений существенно эволюционировала. Первоначально понятие “фирма” (от итал. firma – подпись) означало “торговое имя” коммерсанта. Сегодня этот термин означает институт, преобразующий ресурсы в продукцию. В учебой литературе под фирмой понимается определенная организация, экономический и правовой субъект, занимающийся предпринимательской деятельностью и обладающий хозяйственной самостоятельностью в решении вопросов: что, как и для кого производить? где, кому и по какой цене продавать? Главная функция фирмы состоит в объединении ресурсов для выпуска необходимых потребителям товаров и услуг. Конечной целью деятельности фирмы является максимальное увеличение благосостояния ее владельцев. Потребитель и фирма являются основными агентами рыночных отношений. Чтобы получить более ясное представление о связи между фирмой и рынком, выделим основные признаки этих двух институтов координации хозяйственной деятельности людей. Рынок предполагает выполнение следующих условий: 1) обособление средств производства (принадлежность факторов производства тем или иным собственникам); 2) господство косвенных (опосредованных) форм связей между людьми – через цены, деньги; 3) использование экономических (материальных) стимулов, при этом исключаются прямой диктат, приказ. В отличие от рынка фирма: • основывается на концентрации (объединении) факторов производства; • предполагает господство прямых (непосредственных) связей между сотрудниками; • предполагает единоначалие, основывается на административных методах управления. Отмеченные признаки показывают, что рынок – это сфера бессознательной, спонтанной координации действий его участников. Фирмыже – это участки сознательной координации (кооперации) между людьми. В противоположность рынку они представляют собой плановую, или иерархичную, систему, где все ключевые вопросы решаются собственниками. Таким образом, фирмы и рынок являются альтернативными способами организации экономической деятельности людей. В научной литературе существуют разные объяснения причин возникновения фирм. Например, Адам Смит, а впоследствии - Карл Маркс считали, что фирмы (мануфактуры, фабрики) возникли в результате кооперации работающих на основе разделения труда. Такая кооперация позволила значительно снизить производственные издержки и увеличить производительность труда каждого работника. Маркс, идеализировавший фабрику и весь фабричный порядок, пришел к выводу о необходимости расширения кооперации до масштабов всего общества. Американский экономист Фрэнк Найт считал, что фирмы появились в результате стремления рыночных агентов к минимизации рисков и неопределенности. Чем сильнее неопределенность, тем больше преимущества фирмы по сравнению с рынком. Но наибольшее признание в научном мире получило объяснение причин возникновения фирмы, которое дал другой американский экономист Рональд Коуз. Он считал, что фирма как экономический институт возникает в связи с дороговизной рыночной координации. В условиях частной собственности фирма сокращает издержки рыночного обмена, которые в противном случае несли бы индивидуальные, не объединенные в такого рода организации производители. Коуз ввел понятие трансакционных издержек (затрат) (от лат. transactio – сделка). Люди, конечно, знали о них, учитывали их на практике, но не подозревали, что они имеют важнейшее значение при возникновении фирм, банков, бирж и других институтов экономической жизни. Коуз выделил четыре категории трансакционных затрат: 1) затраты на сбор и обработку информации (о потенциальных поставщиках и покупателях, ценах, характеристиках товаров и услуг); 2) затраты на проведение переговоров и принятие решений (заключение контрактов); 3) затраты по контролю за соблюдением условий договора; 4) затраты по юридическому обеспечению контракта. Фирмы и другие экономические институты как раз и призваны минимизировать эти издержки. Они становятся такими альтернативными организациями, которые вытесняют ценовый (рыночный) механизм и заменяют его системой административного контроля. Этот процесс состоит в том, что многие операции внутри фирмы осуществляются без посредничества рынка, что обходится дешевле. В пределах фирмысокращаются затраты на поиск экономической информации, исчезает необходимость непрерывного продления контрактов, экономические отношения приобретают устойчивость. Но тогда уместно задать другой вопрос: если фирмы позволяют экономить трансакционные затраты и фактически сокращать издержки производства, то зачем вообще нужен рынок? Почему все производство не осуществляется одной гигантской фирмой? Ведь мы знаем, что такие попытки предпринимались в бывших социалистических странах, где существовала система централизованного планирования. Командно-административная экономика и создавалась в расчете на то, что полное вытеснение рыночных отношений и формирование общественного производства позволят обеспечить гигантскую экономию на трансакционных затратах. Но этого не произошло. Деятельность любой иерархической организации также связана с определенными издержками, как и рынок. Их можно назвать издержками бюрократического контроля. При превышении определенного размера иерархия начинает терять управляемость. Затраты на поиск и обработку информации стремительно идут вверх. Обеспечение заинтересованности работников в достижении целей фирмы обходится все дороже. Это, в конечном счете, ведет не к экономии, а к возрастанию трансакционных затрат в специфической форме затрат бюрократического контроля. Отсюда следует, что ни у рынка, ни у иерархии нет абсолютных преимуществ. И то, и другое имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, когда фирма решает, как организовать сделку – обратиться к внешнему поставщику или изыскать внутренний источник, она должна взвесить издержки и выгоды обоих вариантов.

15 Факторы производства и производственная функция. Производительность факторов производства. Факторы производства - используемые в производстве ресурсы экономики. Их общая величина составляет производственный потенциал страны. Существуют различные классификации факторов производства. Основными факторами выделяются труд, земля и капитал. Труд - все физические и умственные способности людей, применяемые в производстве товаров и услуг. Главное отличие труда от других факторов заключается в том, что труд является функцией жизнедеятельности человека. Труд всегда целесообразен и нацелен на пользу общества. В условиях рыночной экономики, где все факторы производства покупаются и продаются, труд приобретает форму рабочей силы. Рабочая сила- способность человека к труду. Земля - это все, что человек сам не создал, но использует в производстве, то есть естественные ресурсы, даровые блага природы. Данный фактор производства включает почвенный покров, водные ресурсы, полезные ископаемые. Этот фактор применяется и для добывающей промышленности, и для строительства, и для рыболовства. Капитал - это созданные людьми средства производства и денежные накопления, используемые в производстве товаров и услуг. К данному фактору производства относятся жилые здания, производственные сооружения, машины, оборудование, инфраструктура, товарно-материальные запасы. Капитал часто называют "инвестиционным ресурсом", так как инвестиции - это вложение денежных средств в экономику, в различные проекты по ее развитию. Кроме трех основных факторов принимается во внимание ряд дополнительных факторов производства: предпринимательская деятельность, технология, информация, экология, культура, социальные факторы (правовая культура), наука Особым фактором, который часто относят к основным факторам производства, является предпринимательская деятельность илипредприимчивость. Это способность наиболее эффективно организовать производство, выбрать цели и методы их достижения, принять решения, то есть максимально использовать все факторы производства. Каждой комбинации факторов производства соответствует свой определенный результат. Зависимость между количеством применяемых факторов (затратами ресурсов) и объемом выпуска продукции называется производственной функцией. На микроэкономическом уровне производственная функция для отдельной фирмы отличается от производственной функции других фирм составом факторов:

На макроэкономическом уровне для страны в целом все разнообразие факторов группируется в три основных фактора производства: труд, земля, капитал. Производственная функция принимает следующий вид:

Следует отметить, что фактор "земля" на данном уровне часто опускается ввиду его малой значимости в экономике с высоким современным технологическим уровнем производства и производственная функция зависит лишь от двух факторов. Конкретный производственный процесс может быть представлен самыми различными видами линейных и нелинейных уравнений. К одной из первых моделей относится производственная функция Кобба-Дугласа:

Если в производстве используются два переменных фактора, то при заданной технологии один и тот же выпуск продукции может быть обеспечен их различными сочетаниями. Данная ситуация представлена графически на рисунке. Кривая, показывающая все сочетания факторов в пределах одного и того же объема производства, называется изоквантой. Она имеет отрицательный наклон, так как при уменьшении затрат одного ресурса объем выпуска можно сохранить на том же уровне, если увеличить затраты другого ресурса. Множество изоквант, соответствующих всем возможным максимальным уровням производства при любом данном наборе факторов производства, называется картой изоквант. Данные кривые никогда не пересекаются друг с другом, а большему объему выпуска соответствует более удаленная от начала координат изокванта. В экономике часто возникает ситуация, когда рост производства идет на фоне увеличения не всех, а лишь части факторов. В этом случае наблюдается постепенное сокращение отдачи от приращения фактора, так как исчерпываются возможности замещения переменным фактором неизменных. Производительность переменного фактора производства находит свое выражение в следующих показателях:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА/ФАКТОРНАЯ ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (factor productivity) Стоимость в постоянных ценах продукции завода, фирмы или отрасли в расчете на единицу затраченного фактора. В данном случае фактор может быть только конкретным, таким, как труд или земля. Термином "производительность" (productivity) часто обозначают производительность труда, т. е. выработку продукции в расчете на одного занятого, которая может по ряду причин расти или падать. К числу этих причин следует отнести изменение интенсивности труда, квалификации рабочей силы, управленческой эффективности, технологии, величины других факторов производства, например применяемого в расчете на единицу рабочей силы капитала или объема выпуска в условиях изменяющегося эффекта масштаба производства. Под совокупной факторной производительностью понимается отношение стоимости выпуска к совокупным затратам факторов, рассчитанным по их относительным ценам. Общая производительность может меняться под воздействием изменений в интенсивности использования факторов, управленческой эффективности, технологии или эффекта масштаба при варьировании объема выпуска.