- •Федеральное агентство по образованию Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика м. Ф. Решетнева

- •Предисловие

- •1. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха.

- •1.1. Тепловые комфортные условия

- •1. 2. Классификация систем кондиционирования

- •1. 3. Центральные кондиционеры.

- •2. Проектирование систем кондиционирования воздуха

- •2. 1. Графоаналитические расчеты при проектировании скв с использованием I, d –диаграммы влажного воздуха.

- •2. 2. Особенности тепловлажностной обработки воздуха в летний и зимний периоды.

- •2. 3. Последовательность выполнения проекта и выбор расчетных параметров.

- •2. 4. Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха.

- •2. 5. Расчет тепло - и влагопритоков и определение количества подаваемого воздуха.

- •2. 5. 1. Расчет теплопритоков.

- •2. 5. 2. Определение влагопритоков.

- •2.6. Выбор параметров и количества воздуха, подаваемого в помещение

- •2. 6. 1. Определение параметров приточного воздуха.

- •2. 6. 2. Определение производительности скв.

- •2. 7. Составление схемы обработки воздуха.

- •2.7.1. Прямоточная схема скв для теплого периода

- •2.7.2. Прямоточная схема скв для холодного периода

- •2.7.3. Построение процессов обработки воздуха в скв с рециркуляцией

- •2.7.4. Проектирование скв для предприятий мясной и молочной промышленности.

- •Расчет и подбор основного оборудования для центральных скв.

- •3.1. Конструкция и режимы работы центрального кондиционера.

- •3.2. Воздухонагреватели.

- •3.3. Поверхностные воздухоохладители.

- •3.4. Оросительные камеры.

- •4. Источники холода и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха.

- •4.1. Применение льда.

- •4.2. Применение артезианской и грунтовой вод.

- •4.3. Применение холодильных машин.

- •Оглавление

- •Системы кондиционирования воздуха

2.7.2. Прямоточная схема скв для холодного периода

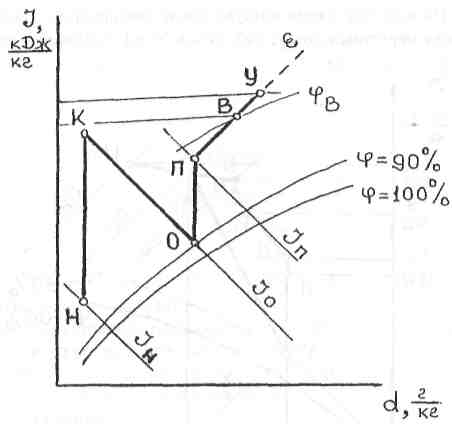

Данная схема приведена на рис. 2.7.3. Предлагается следующий порядок построения на I,d-диаграмме влажного воздуха:

а) нахождение на I,d-диаграмме положения базовых точек В и Н, характеризующих состояние наружного и внутреннего воздуха;

б)

проведение

через т. В луча процесса с учетом величины

углового коэффициента![]() ;

;

в) определение положения точек П, У, О, К:

- т. У, расположенной на пересечении изотермы fy (для холодного периода года);

- т. П, расположенной на пересечении изоэнтальпы Iп с лучом процесса; численное значение удельной энтальпии Iп приточного воздуха для холодного периода года вычисляют предварительно из уравнения

![]() (2.7.4)

(2.7.4)

где Iу - удельная энтальпия воздуха, уходящего из помещения в холодный период года, которую определяют по положению т. У на I,d-диаграмме, кДж/кг;

![]() - суммарные полные

теплоизбытки в помещении в холодный

период года, Вт; G

-

производительность СКВ в теплый период

года, кг/ч;

- суммарные полные

теплоизбытки в помещении в холодный

период года, Вт; G

-

производительность СКВ в теплый период

года, кг/ч;

- т. О (то есть состояния воздуха на выходе из оросительной камеры), расположенной на пересечении линии dп с линией φ = 90%;

- т. К (то есть состояния воздуха на выходе из воздухонагревателя первой ступени), расположенной на пересечении линии dн с изоэнтальпой I0.

Соединяем базовые точки прямыми и получаем ломаную линию НКОПВУ (рис. 2.7.3.).

Рис.2.7.3. Прямоточная схема СКВ для холодного периода

Физический смысл отрезков следующий: НК - нагрев воздуха в воздухонагревателе первой ступени, КО - адиабатическое (изоэнтальпийное) охлаждение воздуха, ОП - нагрев воздуха в воздухонагревателе второй ступени, ПВУ - процесс в помещении.

Расход теплоты в первом воздухонагревателе определяют по уравнению

![]() . (2.7.5.)

. (2.7.5.)

Расход теплоты во втором воздухонагревателе определяют по формуле

![]() . (2.7.6.)

. (2.7.6.)

Количество воды, испарившейся при адиабатическом увлажнении воздуха в ОКФ

![]() . (2.7.7.)

. (2.7.7.)

2.7.3. Построение процессов обработки воздуха в скв с рециркуляцией

Схема СКВ с первой рециркуляцией для теплого периода

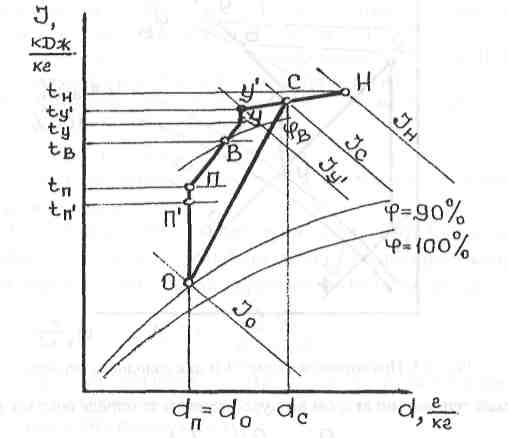

Данная схема изображена на рис. 2.7.4. Предлагается следующий порядок построения на I,d-диаграмме влажного воздуха:

- определение положения т. Н, В, П, П’, О, У (раздел 2.7.1.);

-определение положения т. У' (то есть состояния рециркуляционного воздуха перед его смешиванием с наружным воздухом), для чего от т. У по линии d-const откладывают вверх отрезок в 0,5 °С (отрезок УУ' характеризует нагрев уходящего воздуха в вентиляторе);

-определяется положение т. С (то есть точка состояния воздуха после смешивания рециркуляционного воздуха с наружным воздухом).

Точки У' и Н соединяют прямой.

Отрезок У'Н характеризует процесс смешивания рециркуляционного и наружного воздуха. Точка С находится на прямой У'Н (на пересечении с Ic).

Удельную энтальпию Iс, кДж/кг, точки С вычисляют по уравнению

![]() ,

(2.7.8.)

,

(2.7.8.)

где G1P - расход воздуха первой рециркуляции, кг/ч:

![]() . (2.7.9.)

. (2.7.9.)

Рис.2.7.4. Схема СКВ для теплого периода с первой рециркуляцией

Точки С и О соединяют прямой. Получившийся отрезок СО характеризует политропический процесс тепловлажностной обработки воздуха в оросительной камере. На этом построение процесса СКВ заканчивают.

Расчетные уравнения.

Расход теплоты в воздухонагревателе определяют по уравнению (2.7.1), расход приточного воздуха - по (2.6.1.-2.6.3.), расход холода в ОКФ определяют по формуле

![]() . (2.7.10.)

. (2.7.10.)

Количество сконденсированных паров воды из воздуха, кг/ч, вычисляют по уравнению

![]() . (2.7.11)

. (2.7.11)

Схема СКВ с первой рециркуляцией для холодного периода

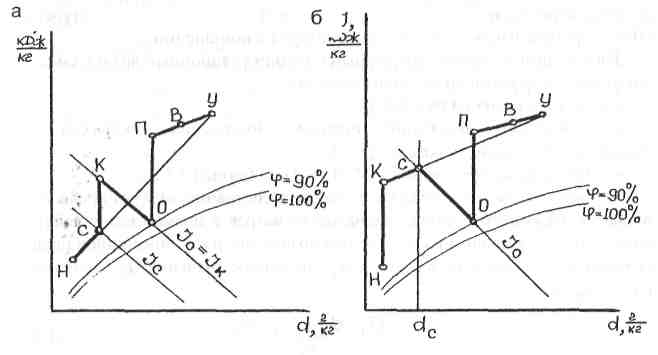

Здесь возможны два варианта:

I вариант - смешивание наружного и рециркуляционного воздуха производят до первого воздухонагревателя;

II вариант - смешивание наружного и рециркуляционного воздуха производят после первого воздухонагревателя.

Рассмотрим I вариант.

С хема

приведена на рис. 2.7.5, а.

хема

приведена на рис. 2.7.5, а.

•

Рис. 2.7.5. Схемы СКВ для холодного периода с первой рециркуляцией:

а - смешивание наружного и рециркуляционного воздуха осуществляется до первого воздухонагревателя;

б - смешивание наружного и рециркуляционного воздуха осуществляется после первого воздухонагревателя.

Предлагается следующий порядок построения на I,d-диаграмме влажного воздуха:

- определение положения т. Н, В, У, П, О (раздел 2.7.2.);

- определение положения т. С (то есть состояния воздуха после смешивания наружного воздуха с рециркуляционным).

Точки Н и У соединяют прямой.

Отрезок НУ характеризует процесс смешивания рециркуляционного и наружного воздуха. Точка С находится на прямой НУ (на пересечении с IC).

IC определяют по уравнению

![]() . (2.7.12)

. (2.7.12)

Величину G1P определяют по уравнению (2.7.9.);

- определение положения т. К, характеризующей состояние воздуха на выходе из первого воздухонагревателя ВН| и находящейся на пересечении линии dc с изоэнтальпой I0.

Таким образом, НУ - процесс смешивания наружного и рециркуляционного воздуха; СК - нагрев воздуха в воздухонагревателе первой ступени; КО - обработка воздуха в оросительной камере; ОП - нагрев воздуха в воздухонагревателе второй ступени; ПВУ - процесс изменения состояния воздуха в помещении.

Рассмотрим II вариант (наружный и рециркуляционный воздух смешиваются после первого воздухонагревателя).

Схема приведена на рис. 2.7.5., б.

Предлагается следующий порядок построения процессов на I,d-диаграмме влажного воздуха:

- определение положения т. Н, В, У, П, О (раздел 2.7.3., I вариант);

- определение положения т. С (то есть состояния воздуха после смешивания наружного воздуха, прошедшего нагрев в первом воздухонагревателе ВН, с уходящим из помещения воздухом), расположенной на пересечении изоэнтальпы I0 с линией dc; численное значение dc вычисляют из уравнения

![]() ; (2.7.13)

; (2.7.13)

- определение положения т. К, характеризующей состояние воздуха на выходе из первого воздухонагревателя ВН1 и находящейся на пересечении линии dн (влагосодержание наружного воздуха) с продолжением прямой УС.

Таким образом, НК - процесс нагрева наружного воздуха в первом воздухонагревателе; КУ - процесс смешивания нагретого наружного и рециркуляционного воздуха; СО - процесс адиабатического увлажнения воздуха в оросительной камере; ОП - процесс нагрева воздуха во втором воздухонагревателе; ПВУ - процесс в помещении.

Следует отметить, что при равных условиях расходы тепла на I ступени подогрева оказываются одинаковыми независимо от того, где происходит смешивание наружного и рециркуляционного воздуха: до или после воздухонагревателя I ступени.