- •Раздел I современные угрозы и опасности радиационного и химического характера, анализ и оценка их риска

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Раздел II основы обеспечения радиационной и химической безопасности населения

- •Глава 4

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Раздел I современные угрозы и опасности радиационного и химического характера, анализ и оценка их риска

- •Глава 1

- •1.1. Радиационная обстановка и основные источники формирования характеризующих ее угроз и опасностей

- •1.2. Химическая обстановка и основные источники формирования характеризующих ее угроз и опасностей

- •1.3. Влияние радиационных и химических факторов на экологическую обстановку и качество среды обитания

- •Глава 2

- •2.1. Характеристика радиационного и химического рисков, общие принципы установления приемлемых уровней

- •2.2. Радиационный риск и нормирование радиационных воздействий при нормальном функционировании радиационно опасных объектов

- •2.3. Радиационный риск, обусловленный

- •2.4. Химический риск и нормирование вредных

- •Глава 3

- •3.1. Факторы риска аварий и катастроф на радиационно опасных объектах

- •3.2. Факторы риска аварий и катастроф на химически опасных объектах

- •3.3. Единый методический подход к оценке риска при авариях и катастрофах на радиационно и химически опасных объектах

- •3.4. Методология обоснования приемлемых уровней риска

- •Раздел II основы обеспечения радиационной и химической безопасности населения

- •Глава 4

- •4.1. Инженерно-конструкторские

- •4.2. Инженерно-конструкторские

- •4.3. Общие положения по информированию

- •Глава 5

- •5.1. Обеспечение радиационной безопасности персонала радиационно опасных объектов

- •Медико-санитарные мероприятия

- •Определение задач и планирование мероприятий по обеспечению радиационной безопасности

- •Формирование организационных основ обеспечения радиационной безопасности на радиационно опасном объекте

- •Оповещение и информирование персонала

- •Зонирование радиационно опасных объектов

- •Организация радиационного контроля

- •Использование средств индивидуальной и коллективной защиты

- •Нормализация радиационной обстановки при ее ухудшении

- •5.2. Обеспечение химической безопасности персонала химически опасных объектов

- •Определение задач и планирование мероприятий по обеспечению химической безопасности

- •Формирование организационных основ обеспечения химической безопасности на химически опасных объектах

- •Оповещение и информирование персонала

- •Зонирование химически опасных объектов

- •Использование средств индивидуальной и коллективной защиты

- •Нормализация химической обстановки при ее ухудшении

- •Глава 6 Обеспечение радиационной и химической безопасности населения

- •6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения

- •Определение задач и планирование мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения

- •Оповещение населения

- •Орган управления гочс области

- •Зонирование территорий

- •Организация радиационного контроля

- •Исполъзование средств коллективной и индивидуальной защиты

- •Эвакуация населения

- •Нормализация радиационной обстановки при ее ухудшении

- •6.2. Обеспечение химической безопасности населения

- •Медико-санитарные мероприятия

- •Формирование организационных основ обеспечения химической безопасности населения и ликвидации последствий химических аварий

- •Оповещение населения

- •Использование средств индивидуальной и коллективной защиты

- •Эвакуация населения

- •Нормализация химической обстановки при ее ухудшении

- •Раздел III

- •Глава 7 Основы управления

- •7.1. Общая организационно-функциональная структура процесса управления безопасностью и риском при техногенных воздействиях

- •7.2. Целевая функция и предметная область

- •7.3. Структурирование и некоторые подходы к моделированию предметной области

- •7.4. Структура информационно-управленческой технологии в сфере радиационной и химической безопасности

- •Глава 8

- •8.1. Управление радиационной и химической безопасностью в рамках определенных социально-экономических систем

- •8.2. Управление радиационной и химической безопасностью на уровне организационно-технических систем (радиационно и химически опасных объектов)

- •8.3. Экономические механизмы управления безопасностью и риском

- •Глава 9

- •9.1. Выявление обстановки, формирующейся при выбросах радиоактивных веществ в окружающую среду

- •9.2. Прогнозирование радиационной обстановки с использованием методов теории игр

- •9.3. Методологическая схема информационной

- •9.4. Методика прогнозирования заражений

- •9.5. Методики прогнозирования химических загрязнений воздушной среды городов

- •Глава 10

- •10.1. Субъекты государственного управления радиационной и химической безопасностью

- •10.2. Целевая функция и построение единой системы государственного управления в сфере радиационной безопасности

- •10.3. Целевая функция и построение единой системы государственного управления в сфере химической безопасности

- •Глава 11

- •11.1. Критерии оценки эффективности

- •11.2. Методологические основы оценки эффективности управления радиационной и химической безопасностью социально-экономических систем

- •11.3. Методологические основы оценки эффективности управления радиационной и химической безопасностью организационно-технических систем (радиационно и химически опасных объектов)

- •1. Общие положения

- •2. Выявление и оценка радиационной обстановки методом прогнозирования

- •2.1. Выявление радиационной обстановки

- •2.1.1. Определение размеров зон радиоактивного загрязнения

- •2.1.2. Определение размеров зон облучения щитовидной железы

- •2.1.3. Определение времени подхода радиоактивного облака

- •2.1.4. Определение мощности дозы внешнего гамма-излучения на следе радиоактивного облака

- •2.2. Оценка радиационной обстановки

- •2.2.1. Определение дозы внешнего гамма-облучения при прохождении радиоактивного облака

- •2.2.2. Определение дозы внешнего гамма-облучения при расположении населения на следе облака

- •2.2.3. Определение дозы облучения щитовидной железы

- •2.2.4. Определение дозы внешнего облучения при преодолении следа облака

- •2.2.5. Определение допустимого времени начала преодоления следа

- •2.2.6. Определение допустимого времени пребывания на загрязненной территории

- •2.2.7. Определение допустимого времени начала работ на загрязненной территории

- •3. Выявление и оценка радиационной обстановки по данным разведки

- •3.1. Выявление радиационной обстановки по данным разведки

- •3.2. Оценка радиационной обстановки по данным разведки

- •1. Общие положения

- •2. Прогнозирование глубины зоны загрязнения ахов

- •2.1.2. Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке

- •2.2. Расчет глубины зоны загрязнения при аварии на химически опасном объекте

- •4. По приложению 2 интерполированием находим глубину зоны загрязнения:

- •2.3. Расчет глубины зоны загрязнения при разрушении химически опасного объекта

- •3. Определение площади зоны загрязнения ахов

- •1. Рассчитываем площадь зоны возможного загрязнения по формуле (9):

- •4. Определение времени подхода загрязненного воздуха к объекту и продолжительности поражающего действия ахов

- •4.1. Определение времени подхода загрязненного воздуха к объекту

- •4.2. Определение продолжительности поражающего действия ахов

- •Порядок нанесения зон загрязнения на топографические карты и схемы

- •Радиационная и химическая безопасность населения

11.3. Методологические основы оценки эффективности управления радиационной и химической безопасностью организационно-технических систем (радиационно и химически опасных объектов)

Как уже ранее отмечалось, в предметной области радиационной и химической безопасности может быть выделен ряд сложных организационно-технических систем, каждая из которых выполняет те или иные конкретные функции.

Деятельность такого рода организационно-технической системы и ее функции могут быть связаны с предупредительными мерами, обеспечением подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, его защитой от поражающих факторов радиационных и химических аварий и катастроф.

При рассмотрении методологических основ оценки эффективности управления в организационно-техническую систему может включаться совокупность технических систем, инженерных сооружений и организационных структур, непосредственно участвующих в процессе выполнения той или иной операции. Следует, однако, заметить, что система, осуществляющая опреде-

Радиационная и химическая безопасность

I

Частные показатели уровня безопасности |

|

Качество жизни и уровень защищенности |

Качество и устойчивость природной среды |

Степень соответствия качества жизни научно обоснованным параметрам |

Степень соответствия качества природной среды представлениям об удовлетворении потребностей будущих поколений |

Интегральный показатель уровня безопасности |

|

Качество жизни людей |

Показатель выживания населения |

Основные критерии эффективности управления безопасностью

Вероятность сохранения качества жизни на научно обоснованном уровне

Относительное повышение качества жизни

С учетом ресурсных ограничений и других экономических факторов

I

Частные критерии эффективности управления безопасностью

Относительное увеличение СОППЖ

Относительное снижение уровня риска

С учетом ресурсных ограничений и других экономических факторов

Рис. 11.2. Критерии эффективности управления радиационной

и химической безопасностью социально-экономических систем

ленную операцию в сфере радиационной и химической безопасности, может участвовать и в других операциях, то есть может быть многоцелевой. Основным объектом оценки эффективности в сфере управления радиационной и химической безопасностью, следовательно, будет функционирование таких многоцелевых систем при решении определенных задач.

Необходимо исходить из того, что эти системы являются эргономическими, так как их элементами являются технические системы и человеческие коллективы, динамическими, поскольку их функции зависят от времени, и стохастическими.

Анализ обычно используемых подходов к оценке действенности операций приводит к выводу о том, что при оценке эффективности управления радиационной и химической безопасностью на уровне организационно-технических систем целесообразно иметь систему частных критериев по основным действиям, осуществляемым для обеспечения радиационной и химической безопасности и её функционирования по основным направлениям, а также интегральный критерий эффективности.

Интегральный критерий эффективности может быть представлен как вектор, составляющими которого являются частные критерии:

W1W2,... ,Wn) (11.8)

Исходя из анализа представлений об основных целевых функциях и направлениях мер и действий по обеспечению радиационной и химической безопасности, представляется целесообразным в качестве основных составляющих интегрального критерия эффективности принять:

частный критерий эффективности мер и действий по предупреждению возникновения аварий и катастроф на радиационно и химически опасных объектах (включая работу по совершенствованию потенциально опасных технологий и технологических процессов);

частный критерий эффективности мер и действий по предупреждению развития возникающих аварий и катастроф, оперативному реагированию на предпосылки к их возникновению, предотвращению возможного ущерба;

частный критерий эффективности мер и действий по обеспечению функционирования системы управления радиационной и химической безопасностью (пунктов управления, систем связи, оповещения и сбора информации) для решения задач по своему предназначению;

частный критерий эффективности мер и действий сил и средств, привлекаемых для решения задач по обеспечению радиационной и химической безопасности, включая силы и средства наблюдения, контроля, спасения и ликвидации последствий радиационных и химических аварий;

частный критерий эффективности мер и действий по обеспечению подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях радиационного и химического характера, подготовки руководителей и специалистов;

частный критерий эффективности мер и действий по накоплению и использованию резервов материально-технических, финансовых, информационных и других ресурсов;

комплекс частных критериев эффективности защиты населения от поражающих факторов радиационного и химического характера, а также использования систем и средств инженерной, радиационной, химической и медицинской защиты, проведения эвакуационных мероприятий, отселения населения и принятия других мер защиты.

Поскольку все перечисленные выше частные критерии являются составляющими интегрального критерия, необходимо, чтобы все они имели одну и ту же количественную меру, т.е. выражались в одинаковых единицах измерения.

В качестве такой меры целесообразно принять вероятность достижения того или иного желаемого результата действий при определенном объеме ресурса. Иными словами, это вероятность достижения поставленной цели с учетом определенных условий.

Таким образом, частным критерием эффективности радиационной и химической безопасности на уровне организационно-технических систем может быть вероятность выполнения мер и действий в той или иной области этой безопасности и защиты (выполнения тех или иных ее функциональных задач) в требуемом объеме при установленных ресурсных ограничениях.

Для определения количественных значений этих критериев, то есть частных показателей эффективности, может быть предложен следующий методологический подход.

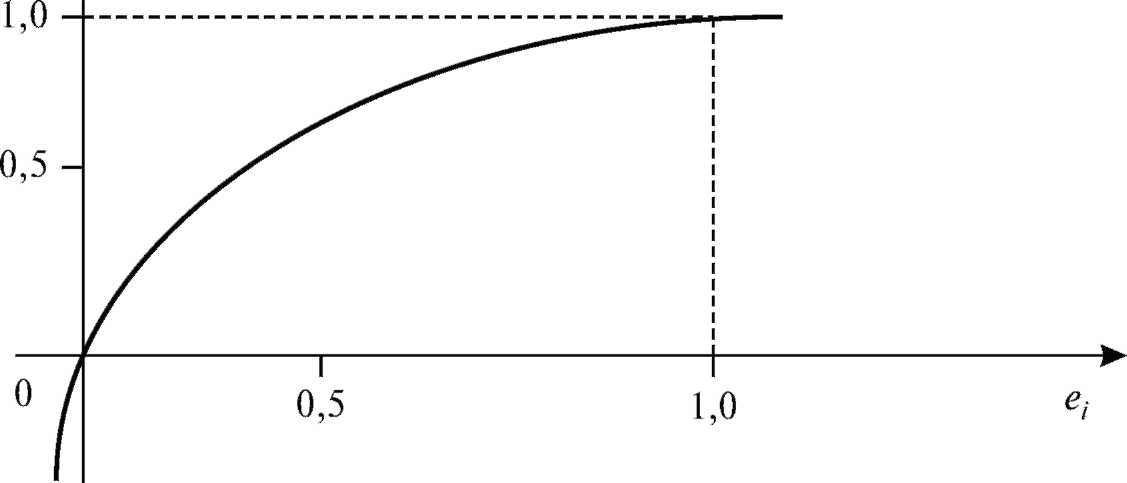

Путем анализа опытных данных, расчетов и экспертных оценок для каждого из критериев устанавливаются графические зависимости их значений от количества затрачиваемых ресурсов. При построении графиков величины показателей и указанных выше ресурсов откладываются на координатных осях в относительных единицах, с тем чтобы в дальнейшем было возможным найти интегральный показатель интенсивности. Вид графика для определения того или иного частного показателя эффективности приведен на рис. 11.3.

Где: ei — относительное количество затрачиваемых ресурсов (отношение фактического количества затрачиваемых ресурсов к их количеству, при котором полностью обеспечиваются меры и действия в той или иной области безопасности и защиты); fi (ei ) — функция, показывающая закономерности изменения искомого частного критерия в зависимости от et Значения функции f (et) выражаются в относительных единицах от 0 до 1

Рис. 11.3. Вид графика для определения частного критерия эффективности управления радиационной и химической безопасностью

Индекс i означает, что рассматривается i-й частный критерий эффективности управления безопасностью

Для построения графиков могут использоваться фактические данные о состоянии защиты населения и территорий от воздействия радиационных и химических факторов, данные отчетных материалов по проведенным проверкам и инспекциям, а также специально организуемых экспертных оценок

Здесь необходим такой объем исходной информации, который бы позволил определить с помощью графика для каждого значения относительного количества затрачиваемых ресурсов среднюю величину искомого частного критерия, приближающуюся по своему значению, в соответствии с законом больших чисел (теоремой Чебышева), к математическому ожиданию. Это математическое ожидание отношения объема мер и действий, которые могут быть выполнены при данном расходе ресурсов, к объему мер и действий, необходимому для полного достижения цели защиты в рассматриваемой области (выполнения той или иной функциональной задачи), может интерпретироваться как вероятность достижения частной цели.

Основанием для такой интерпретации опять-таки будет достаточно большой объем исходной информации, то есть объем выборки, позволяющий рассматриваемое математическое ожидание считать частотой события, состоящего в том, что выполняются определенные меры и действия по обеспечению безопасности.

Частота события, в свою очередь, в соответствии с теорией вероятностей, с некоторыми оговорками, может быть принята за величину вероятности этого события.

С учетом высказанных соображений становится ясным, что с помощью графиков, задавшись величиной затраченных ресурсов на выполнение определенных мер и действий по одному из направлений обеспечения радиационной и химической безопасности, можно определить значение частного показателя эффективности.

В качестве интегрального критерия эффективности управления радиационной и химической безопасностью на уровне организационно-технических систем, исходя из вышесказанного, следует рассматривать вероятность выполнения определенных мер и действий в требуемом объеме при установленных ресурсных ограничениях.

Нахождение величины этого критерия при известных значениях частных критериев может быть сведено к развязке неопределенности путем перехода от многокритериальной задачи к однокритериальной.

Поскольку частные критерии эффективности следует отнести к разноваж-ным (имеющим неодинаковую значимость и вес), то для указанного перехода могут быть использованы аддитивные и мультипликативные функции, которые в нашем случае имеют вид:

f (e) = Y MM;

,t! Si (11.9)

(аддитивная функция)

в ifi (e;)

1

7

f (e) = 1 -П

i=1 ^ si (мультипликативная функция)

(11.10)

В этих формулах коэффициенты а; и в; отражают относительный вклад частных критериев в обобщенный (интегральный).

Величины а; и в; могут быть определены экспертным путем.

По данным, полученным по формулам (11.9) и (11.10), строится график интегрального критерия эффективности.

Необходимо заметить, что некоторые частные критерии эффективности могут рассматриваться как интегральные. Например, это относится к критерию оценки эффективности защищенности населения.

Как уже отмечалось, при оценке эффективности защищенности населения учитывается, что она складывается из инженерной, радиационной, химической и других видов защиты. Для каждого из этих видов защиты населения может быть построен график зависимости fj (e^), где индексом j обозначен вид защиты.

Далее, в соответствии с рассмотренной методологией развязки неопределенности, находится обобщенный критерий эффективности для рассматриваемой сферы защиты, который при определении интегрального критерия выполняет роль частного.

Помимо количественной оценки, в ряде случаев целесообразно проводить качественную оценку эффективности.

В общем случае качество любой системы — это свойство или совокупность свойств системы, обусловливающих ее пригодность для использования по назначению. Качество же целенаправленного процесса функционирования системы обусловливается свойствами процессов. Процессы, протекающие в эргономических системах, как известно, характеризуются довольно широким набором свойств. Это и длительность, и оперативность, и результативность, и ресурсоемкость и т.д. Но наиболее важными свойствами таких процессов, которые следует учитывать в сфере радиационной и химической безопасности, на наш взгляд, являются такие собирательные свойства, как экономичность, определяемая результативностью и ресурсоемкостью, и эффективность, зависящая практически от всех факторов, влияющих на процесс проведения операции, и таких свойств процессов, как результативность, ресурсоемкость и оперативность.

При качественной оценке эффективности процессов функционирования систем могут применяться определенные показатели их свойств, совокупность которых образует вектор качества. С помощью булевой алгебры может быть составлена совокупность условий и предикатов, на основе которых осуществляется оценивание качества процесса.

При решении практических задач по качественной оценке эффективности функционирования систем в сфере радиационной и химической безопасности допустим и более простой подход: сравнение достигнутых показателей по тем или иным направлениям обеспечения безопасности с нормативными данными. Для этого необходимо иметь систему нормативных показателей по основным направлениям деятельности в сфере обеспечения радиационной и химической безопасности при типовых (наиболее часто проявляющихся) техногенных авариях радиационного и химического характера.

Заключение

Работая над монографией, авторы пришли к твердому убеждению, что проблемы радиационной и химической безопасности, несмотря на постоянное к ним внимание со стороны ученых и специалистов-практиков, проявляющиеся в последние десятилетия в связи с крупными радиационными и химическими авариями (на АЭС в Три Майл Айленде, на Чернобыльской АЭС, на химических заводах в Севезо и Бхопале и др ) и достигнутые успехи в их решении, и сегодня являются весьма актуальными и не до конца исследованными

Особенно это касается управленческой деятельности, в том числе государственного управления, в сфере обеспечения радиационной и химической безопасности, методов количественной оценки опасностей и угроз в этой сфере, выбора и обоснования адекватных им вариантов выхода из проблемных ситуаций, принятия решений, оценки эффективности планируемых и реализуемых мер и действий

По мнению авторов, отмеченные и другие вопросы заслуживают пристального внимания со стороны как ученых, так и специалистов, занятых на радиа-ционно и химически опасных объектах, а также в органах управления, надзора и контроля Представляется, что проведение теоретических исследований и выработка необходимых эффективных мер практического характера по этим направлениям явится достойным вкладом в совершенствование и развитие такой важной междисциплинарной отрасли научных знаний и сферы практической деятельности, как радиационная и химическая безопасность

Приложение 1 Методика оценки радиационной обстановки при разрушении ядерного реактора на атомной электростанции

В настоящей Методике изложены сведения о масштабах и степени радиоактивного загрязнения местности, а также порядок прогнозирования и оценки радиационной обстановки в случае разрушения ядерного реактора типа РБМК и ВВЭР на атомных электростанциях (АЭС).

Методика позволяет определять: дозы внешнего гамма-облучения при прохождении радиоактивного облака и при расположении на следе облака; дозы внутреннего облучения при ингаляционном поступлении радиоактивных веществ; дозы облучения щитовидной железы; дозы внешнего гамма-облучения при преодолении следа облака; допустимое время пребывания на загрязненной местности; допустимое время начала преодоления загрязненного участка на маршруте движения.

Рекомендуется для использования в территориальных звеньях РСЧС и на объектах экономики при планировании мероприятий по защите персонала и населения при крупных авариях на АЭС.

Методика разработана ВНИИ ГОЧС совместно с ЦСИ ГЗ и Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Введение

Основная часть действующих в России атомных электростанций имеет во-до-водяные реакторы типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и уран-графитовые реакторы канального типа РБМК-1000.

При нормальной эксплуатации АЭС накапливаемые в реакторе радиоактивные продукты деления ядерного топлива практически не попадают в окружающую среду в количествах, превышающих предельно допустимые.

Однако существует потенциальная опасность аварийного выброса радиоактивных веществ (РВ), в том числе в результате разрушения реактора, последствия которых могут привести к радиационным поражениям персонала АЭС и населения.

Выброшенные из поврежденного реактора РВ в виде газов, паров и аэрозолей образуют, как правило, облако, которое распространяется по направлению ветра и вызывает радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Поражающее воздействие на население при этом происходит за счет в основном внешнего гамма-облучения от проходящего облака и загрязненной радиоактивными выпадениями местности, внутреннего облучения в результате ингаляционного поступления РВ в организм человека.

Масштабы радиационных последствий при разрушении реактора, определяющие радиационную обстановку, зависят от типа реактора, характера аварии или разрушения, а также метеорологических условий.

Под радиационной обстановкой понимают масштабы и степень радиоактивного загрязнения местности и атмосферы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность населения и условия проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

Под оценкой радиационной обстановки понимается решение основных задач по выявлению показателей обстановки, определяющих степень радиоактивного загрязнения местности и приземного слоя атмосферы и оказывающих влияние на жизнедеятельность населения и условия проведения АСДНР, в том числе анализ различных вариантов действий в зонах загрязнения и выбор наиболее целесообразных из них, при которых обеспечиваются дозовые нагрузки, не превышающие допустимые (установленные) нормы облучения различных категорий населения и спасателей.