- •3) Системный подход к организации управления

- •4) Оценка эффективности системного подхода к организации управления

- •5) Задачи менеджмента в телекоммуникациях

- •6 ) Классификация организаций

- •7) Функционирование организаций

- •8) Жизненный цикл организаци

- •9) Перемены и стабильность

- •10) Самоорганизация и самоуправление.

- •11) Управленческий цикл и методы управления

- •12) Общая характеристика процесса принятия решения

- •13) Общая характеристика методов и моделей эффективного принятия решений

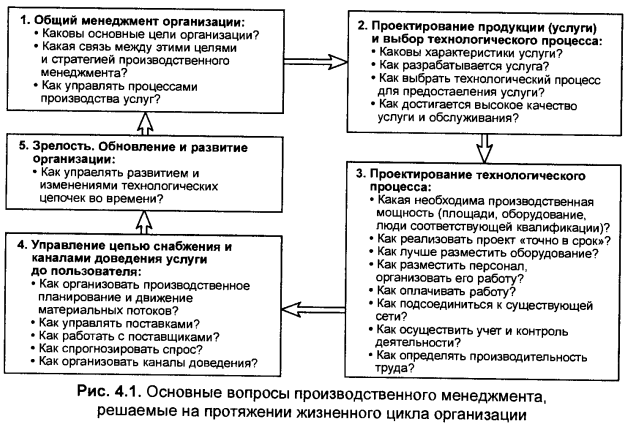

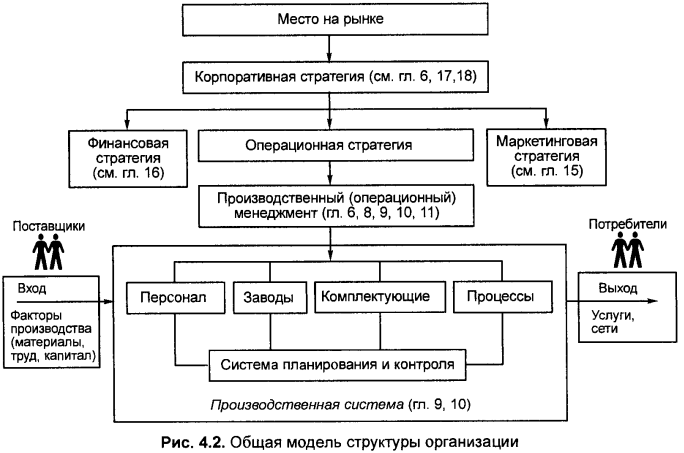

- •14)Отраслевые особенности производственного менеджмента в телекоммуникациях

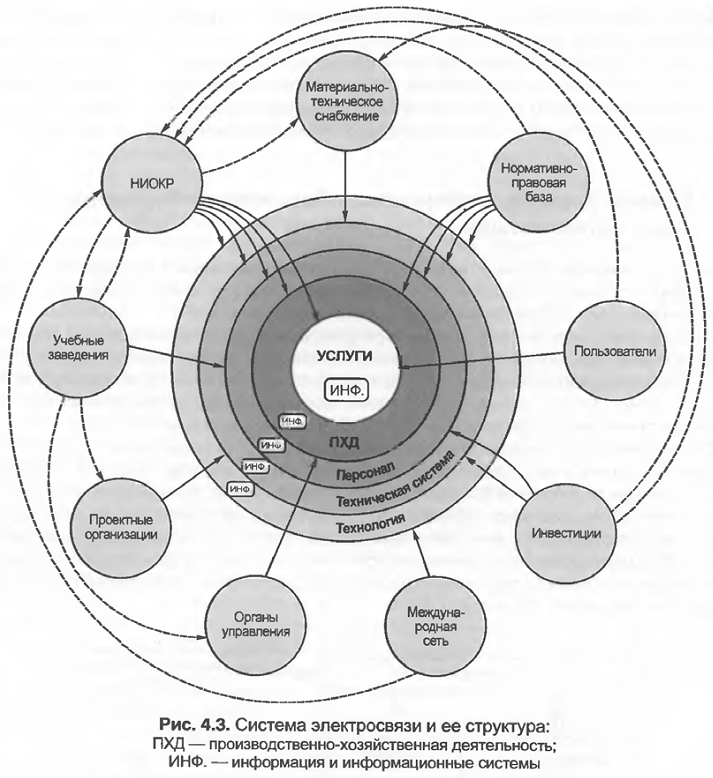

- •15) Системное представление телекоммуникационной сферы.

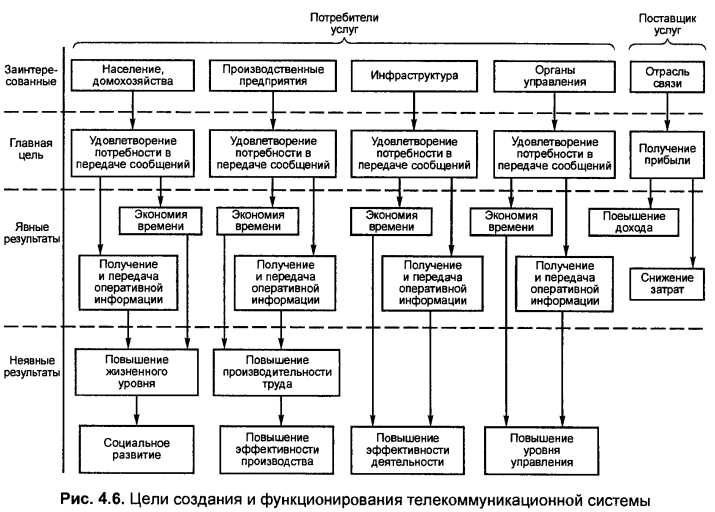

- •16) Цели создания и функционирования телекоммуникационной системы

- •17) Организационные структуры в телекоммуникациях

- •18) Адаптация организации к задачам ее развития

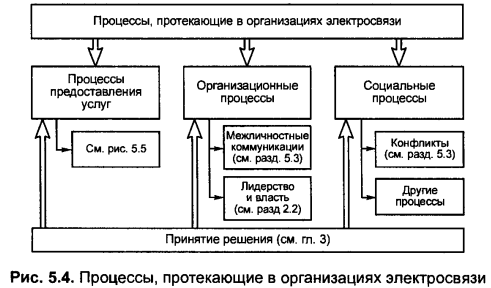

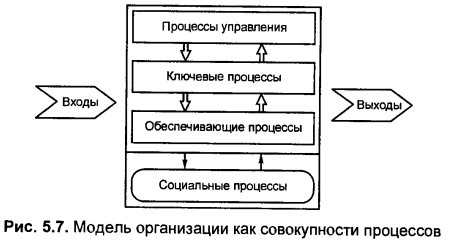

- •19) Общая характеристика процессов в организациях

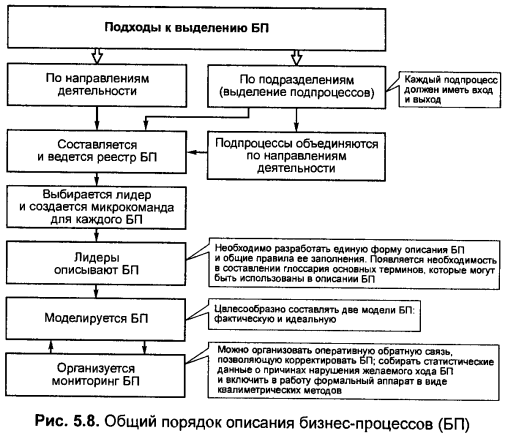

- •20) Процессный подход к управлению организациями

- •21.Стратегический процесс и сложности его осуществления

- •Составляющие и атрибуты стратегии развития организации

- •Выбор потенциальных стратегий

- •Учет особенностей фирм при выборе стратегии

- •Основы планирования деятельности организации в контексте стратегического процесса

- •Назначение и структура бизнес-плана

- •Назначение и функции бюджетирования

- •Планирование потребностей в услугах и средствах связи

- •Система государственного регулирования отношений в сфере телекоммуникаций

- •Основные задачи и формы государственного регулирования отношений в телекоммуникациях

- •Развитие правовой базы в телекоммуникационной сфере

- •Создание правового механизма оказания универсальных услуг в телекоммуникациях

- •Ограничение монополии в телекоммуникациях

- •Международные аспекты взаимодействия в сфере телекоммуникаций

- •Международные организации в телекоммуникационной сфере

- •Глобальная инфокоммуникационная инфраструктура

- •Общая характеристика элементов инфокоммуникационных сетей

- •Сетевые технологии

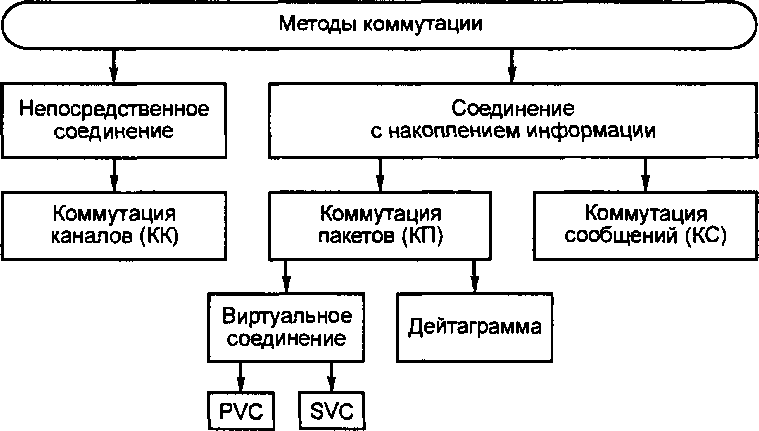

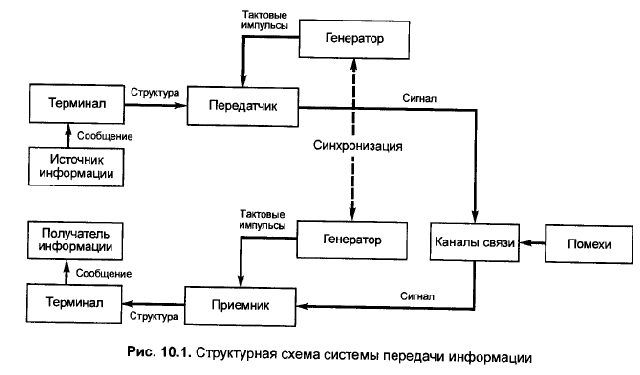

- •Системы передачи и коммутации

- •Структура основных видов инфокоммуникационных сетей

- •Службы электросвязи

- •Услуги инфокоммуникационных сетей

- •Сетевые технологии создания услуг

- •Эталонная модель инфокоммуникационной сети

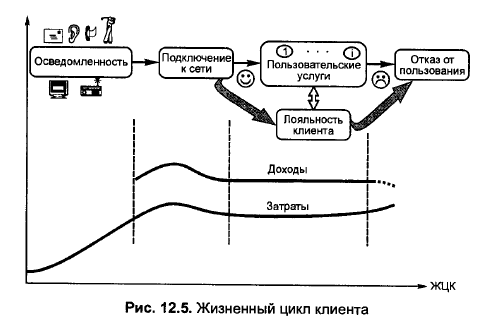

- •Системы управления взаимоотношениями с клиентами

- •Базовые принципы crm

- •Возможности crm в деятельности организации

- •Стандартизация процессов по работе с клиентами

- •Основные понятия и сущность управления качеством

- •Инструменты и методы оценки и управления качеством

- •Обеспечение управления качеством

- •Улучшение деятельности организации

- •Адаптация персонала к преобразованиям

- •Повышение компетентности и осведомленности персонала

- •Мотивация труда как инструмент управления

информация о распределении ресурсов (всегда необходимо провести рассмотрение нескольких взаимоисключающих альтернатив, дать оценку их по сочетанию возможностей и риска, требуемому бюджету и осознавать, что самый ценный и ограниченный ресурс — люди, работающие в компании).

Главной задачей становится не повышение производительности физического труда,а повышение производительности работников умственного труда, в том числе среди представителей рабочего класса. При этом: а) важно четко поставить производственное задание; б)работники умственного труда должны сами собой управлять, поэтому им необходима определенная независимость; в) не количество и объем, а качество должно быть определяющим показателем при оценке производительности; д)они должны постоянно учиться и постоянно учить; е)непрерывная инновационная деятельность должна быть частью профессионального круга обязанностей работника.

Работник должен быть готов перейти на другую работу, занять новую должность или вообще начать новую карьеру, так как организации быстро меняются и прекращают существование. Более того, менеджмент собственной личности — революционный подход к человеку в новом веке. Менеджмент личности и карьеры основывается на двух реалиях: во-первых, большинство работников переживут организации или интерес к работе; во-вторых, работники умственного труда мобильны.

6 ) Классификация организаций

Любую организацию отличают некоторые общие важнейшие системные свойства. Во-первых, наличие цели. Достижение цели предполагает преобразование ресурсов для получения результата, что и определяет характер и задачи деятельности организации. В период создания организации ее цели.

В о-вторых,

характерным для организации свойством

является

иерархическая структура, которая,

с одной стороны, должна быть достаточно

стабильной, а с другой — допускать

смену элементов, составляющих

систему внутренних переменных организации,

между которыми существуют устойчивые

связи и взаимоотношения на основе

законов, норм и правил, устанавливающих

и определяющих порядок этих взаимоотношений

(организационная структура, организационная

культура), что представлено на рис. 2.2.

Люди

— это весь персонал организации.

Руководители различных уровней ставят

перед персоналом организации

соответствующие цели. Для их достижения

должны быть решены задачи, т.е. выполнена

работа или ее часть,

а именно работа с людьми, материальными

объектами или информацией, которая

может быть выполнена с использованием

определенной технологии.

Технологии

— это любое средство, с помощью которого

входящие в производство элементы

преобразуются в элементы более высокого

уровня. Технологии охватывают механизмы,

навыки и знания.

Организационные структуры,

являющиеся сравнительно стабильными

образованиями, определяют соотношения

(взаимоподчиненность) между функциями,

выполняемыми сотрудниками организации,

и могут принимать различные формы.

Организационная

культура организации

— ценности и поведенческие нормы,

разделяемые его сотрудниками (см. рис.).

о-вторых,

характерным для организации свойством

является

иерархическая структура, которая,

с одной стороны, должна быть достаточно

стабильной, а с другой — допускать

смену элементов, составляющих

систему внутренних переменных организации,

между которыми существуют устойчивые

связи и взаимоотношения на основе

законов, норм и правил, устанавливающих

и определяющих порядок этих взаимоотношений

(организационная структура, организационная

культура), что представлено на рис. 2.2.

Люди

— это весь персонал организации.

Руководители различных уровней ставят

перед персоналом организации

соответствующие цели. Для их достижения

должны быть решены задачи, т.е. выполнена

работа или ее часть,

а именно работа с людьми, материальными

объектами или информацией, которая

может быть выполнена с использованием

определенной технологии.

Технологии

— это любое средство, с помощью которого

входящие в производство элементы

преобразуются в элементы более высокого

уровня. Технологии охватывают механизмы,

навыки и знания.

Организационные структуры,

являющиеся сравнительно стабильными

образованиями, определяют соотношения

(взаимоподчиненность) между функциями,

выполняемыми сотрудниками организации,

и могут принимать различные формы.

Организационная

культура организации

— ценности и поведенческие нормы,

разделяемые его сотрудниками (см. рис.).

В-третьих, общим системным свойством является обмен потоками информации, вещества и энергии между элементами организации, между организацией и окружающей средой.

В-четвертых, важным свойством является способность к развитию, росту, усложнению, делению или слиянию с другой организацией, что тесно связано с принципом адаптации к изменяющимся внешним условиям путем изменения структуры, обмена потоками и развития.

В-пятых, организация стремится к самосохранению на основе деятельности и выполнения внешней полезной функции.

Как видно, всем организациям присущи общие чертыю. В соответствии с этим организации можно классифицировать по ряду признаков:

Признак |

Тип организации |

Комментарий |

По отношению к действующему праву |

Юридическое лицо |

Организация, которая имеет печать, расчетный счет в банке, собственное обособленное имущество, самостоятельный баланс, имущественные и неимущественные права, отвечает по своим обязательствам своим имуществом, зарегистрирована в государственных органах власти |

По отношению к уровню формализации |

Формальные и неформальные |

Формальные организации имеют четко установленные цели, структуру, связи и правила поведения, определяемые организационно-распорядительной документацией (ОРД) и подлежащие регистрации в государственных органах. Неформальные организации — это объединения людей, которые функционируют без формальных договоренностей о правах и обязанностях. Неформальные организации существуют во всех формальных организациях |

По отношению к форме собственности |

Государ, муниципальные, частные и иные |

Юридические лица различают по правам владения, использования, распоряжения имуществом, а также по бремени его содержания |

По отношению к прибыли |

Коммерческие и некоммерческие |

Основная цель коммерческих организаций — извлечение прибыли из своей деятельности. Некоммерческие организации не стремятся извлекать или распределять полученную прибыль между членами организации, но могут осуществлять предпринимательскую деятельность, когда это служит достижению целей (например, прием части студентов на коммерческой основе в государственном вузе) |

По отношению к организационно- правовой форме |

Акционерные и неакционерные |

Для коммерческих организаций это хозяйственные товарищества, хозяйственные и производственные кооперативы, акционерные общества и иные предприятия. Для некоммерческих — организации и учреждения, потребительские кооперативы, общественные и религиозные объединения, различные фонды |

По отношению к участию в различных секторах производства |

Сырьевые, обрабатывающие, информационные И др. |

К первому сектору относят организации, занимающиеся добычей сырья, в том числе организации сельского, лесного и рыбного хозяйства. Ко второму — организации обрабатывающей промышленности. К третьему — организации, оказывающие услуги, необходимые для нормальной жизнедеятельности первых двух секторов (организации связи, энергетики, банки, страховые компании, образовательные учреждения и др.) |

По размеру |

Крупные, средние и мелкие (малые) |

В качестве классификационных признаков используются число сотрудников (рабочих), объем продаж (оборот), балансовая стоимость активов и пр. |

7) Функционирование организаций

Н а

рис. представлена общая модель

функционирования организации. Организацию

можно представить в виде двух подсистем

(управляемой и управляющей), связанных

формальными и неформальными коммуникациями,

которые входят в состав информационной

подсистемы. Подсистемы различаются

содержанием своей деятельности.

В управляемой подсистеме

осуществляется исполнительская

деятельность работников, вовлеченных

в производственные процессы, сбыт и

поставки. Содержанием деятельности

управляющей подсистемы

является процесс принятия и организации

исполнения решений, направленных на

координацию общих ресурсов организации

для достижения целей в условиях быстро

меняющейся внешней среды.

Информационная подсистема

должна обеспечивать все подразделения

организации информацией, необходимой

для их нормальной работы, и предполагает

наличие определенного

документооборота.

При этом все подсистемы связаны, оказывают

взаимное влияние, хотя и существуют в

автономной форме, определяемой структурой

производства, управления и информационной

структурой соответственно.

а

рис. представлена общая модель

функционирования организации. Организацию

можно представить в виде двух подсистем

(управляемой и управляющей), связанных

формальными и неформальными коммуникациями,

которые входят в состав информационной

подсистемы. Подсистемы различаются

содержанием своей деятельности.

В управляемой подсистеме

осуществляется исполнительская

деятельность работников, вовлеченных

в производственные процессы, сбыт и

поставки. Содержанием деятельности

управляющей подсистемы

является процесс принятия и организации

исполнения решений, направленных на

координацию общих ресурсов организации

для достижения целей в условиях быстро

меняющейся внешней среды.

Информационная подсистема

должна обеспечивать все подразделения

организации информацией, необходимой

для их нормальной работы, и предполагает

наличие определенного

документооборота.

При этом все подсистемы связаны, оказывают

взаимное влияние, хотя и существуют в

автономной форме, определяемой структурой

производства, управления и информационной

структурой соответственно.

Различают два вида разделения труда: горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное состоит в разделении всей работы на компоненты. Такое разделение возникает уже при наличии двух человек, которые работают для достижения общей цели.. В больших организациях горизонтальное разделение труда осуществляется за счет создания подразделений. При этом кто-то должен координировать работу, чтобы она была успешной. Таким образом возникает вертикальное разделение труда. Координировать работу других людей могут или сотрудники, которые одновременно выполняют работу в рамках горизонтального разделения труда, или профессиональные управляющие. В больших организациях совмещение руководящих и исполнительских обязанностей, как правило, невозможно, поэтому управленческая работа должна быть отделена от неуправленческой, т.е. необходимо назначить руководителей и определить круг их обязанностей и ответственность. Так возникает иерархия руководителей.

Руководители устанавливают формальные взаимоотношения людей в организации, применяя делегирование полномочий. Делегирование означает передачу задач лицу, которое принимает на себя ответственность за их решение. Ответственность представляет собой обязательство выполнять имеющиеся задачи и отвечать за их удовлетворительное решение. Полномочия представляют собой ограниченное право использовать ресурсы организации и командовать людьми.

Кроме руководителей, в состав управленческого персонала может входить особая группа менеджеров, называемая когнитариат. Они используют знания и интеллект для решения ключевых задач организации и могут не иметь подчиненных. Эта группа представляет собой основной ресурс организации, использование и наращивание которого становится в настоящее время центральной задачей менеджмента. Если в организации нет когнитариата, то его задачи вольно или невольно должны выполнять руководители, совмещая эту обязанность с задачами менеджера-администратора, который непосредственно распоряжается ресурсами фирмы, часто не являясь ее собственником. Последнее обстоятельство имеет большое значение для повышения эффективности менеджмента и мотивации менеджеров.

8) Жизненный цикл организаци

Внешние рыночные возможности определяют выбор стратегии компании, а стратегия в свою очередь предопределяет выбор структуры компании.

Этап ЖЦО |

Главная цель |

Руководство |

Прочие характеристики |

1. Рождение |

Выживание |

Единоначалие |

Выйти на рынок |

2. Детство и юность |

Прибыль и рост |

Единоначалие |

Закрепление и захват рынка, увеличение ЗП, предоставление льгот |

3. Зрелость |

Рост прибыли |

Дилигирование полномочий |

Разделение и кооперирование труда, премирование |

4. Старение организации |

Сохранение достигнутых результатов |

Координация действий |

Свободный режим работы персонала, участие в прибылях |

5. Возрождение либо исчезновение |

Обеспечение оживления по всем функциям |

Единоначалие |

Внедрение инновационного подхода, омоложение персонала |

Эволюционная стадия. Для всех организаций характерен эволюционный период развития. В этот период требуются умеренные внутренние «подгонки» для поддержания роста при примерно неизменном менеджменте организации. У большинство организаций через два года наступает примерно годичный период трудностей. Те организации, которым удается их преодолеть, от 4 до 8 лет развиваются без больших экономических потрясений или внутренних разрушений. На рис. 2.6 показана модель такого организационного развития.

Революционная стадия. Нельзя исходить из предположения, что развитие организации всегда будет линейным, эволюционным. Между периодами эволюции присутствуют периоды с сильными возмущениями — революционные или кризисные, когда требуется существенное изменение принципов руководства организации.

9) Перемены и стабильность

Категория |

Фаза 1 |

Фаза 2 |

Фаза 3 |

Фаза 4 |

Фаза 5 |

Направление «главного удара» |

Делать и продавать |

Совершенствование бизнес- процессов |

Расширение рынка |

Консолидация организаций |

Инновации |

Организационная структура |

Неформальная |

Централизованная с выделением функций |

Децентрализованная, в том числе по географическому признаку |

Развитая линейно-штабная структура, в том числе продуктовые группы |

Матричные структуры управления из команд специалистов |

Стиль руководства |

Индивидуалистический и предпринимательский |

Директивный |

Делегативный |

Надзорный |

Разделение менеджеров на две команды: отвечающих за «сегодня» и отвечающих за «завтра» |

Система контроля |

Рыночные результаты продажи |

Стандарты и кост-центры |

Стандарты и профит-центры, оперативные отчеты |

Планы, программы и центры инвестиций |

Оценка стратегического потенциала |

Фаза 1. На этапе рождения организации ее собственники делают акцент на создание как продукта, так и рынка. Создатели компании, делая акцент на технологию или предпринимательство, недооценивают менеджерскую деятельность. Но по мере роста компании и увеличения выпуска продукции увеличивается необходимость знаний технологии, повышения ее эффективности, и собственникам не хватает знаний, воли, опыта, связей. Между собственниками возникают конфликты, которые и выливаются в первый кризис — кризис лидерства (руководства). Кто должен вести компанию дальше и решить управленческие проблемы, с которыми она встретилась? Здесь возникает первый критический выбор для развития — принять на работу сильного менеджера (менеджеров), которому основатели компании могут доверять и который может «взять ее в руки».

Фаза 2. Организационная структура меняется: производственные, рыночные и управленческие функции разделяются. Применяется новый директивный стиль управления, позволяющий более эффективно использовать имеющиеся для роста ресурсы. Как следствие, исполнители сильно ограничены громоздкой и централизованной иерархией и разрываются между необходимостью следовать предписанным процедурам и принятием инициативы, а менеджеры не справляются со всесторонним управлением и контролем за деятельностью более сложной, диверсифицированной, развивающейся компании. Отсюда неминуем второй кризис — кризис неудовлетворенной потребности части менеджеров нижних уровней иерархии управления в большей автономии. В этом случае решение, которое принимают большинство компаний, — делегировать больше полномочий на нижние уровни иерархии. Вместе с тем это очень трудное решение для менеджеров, которые еще недавно обладали всей полнотой власти и ответственности. Более того, менеджеры нижних уровней еще не привыкли принимать решения и брать ответственность на себя. В результате многие компании с трудом переживают этот период, оставаясь приверженцами централизованных методов управления, в то время как менеджеры нижних уровней освобождаются от иллюзий собственной значимости для организации и покидают ее.

Фаза 3 возникает в результате успешного применения новой децентрализованной системы управления.

Ее характеристики: менеджерам подразделений и рыночных территорий делегировано больше полномочий и ответственности; создаются профит-центры и системы бонусов для усиления мотивации работников; высшее руководство и исполнители высшего уровня учитывают отклонения от целей и норм, анализируя периодические отчеты о деятельности. Делегирование полномочий на расширение деятельности положительно воздействует на мотивацию исполнителей нижних уровней. Если топ-менеджеры ищут возможности восстановить контроль над всей компанией, то кризис налицо. Компании, которые двигаются вперед, находят выход во внедрении специальной координационной техники.

Фаза 4. Для этой фазы характерно внедрение формализованных процедур, которые позволяют достичь большей координации деятельности и лучшего распределения ресурсов и ответственность за которые принимают на себя топ-менеджеры. Возникает кризис контроля (бюрократический). Недостаток доверия постоянно выстраивает стену между линейными и штабными подразделениями. Обилие систем и программ начинает преобладать над их полезностью; возникает волокита; забюрократизиро- ванность коммуникаций. Все вместе ругают бюрократическую бумажную систему. Процедуры начинают преобладать над решением проблем, а инновации тормозятся. Организация стала слишком большой и сложной, чтобы быть успешно руководимой на основе формальных программ и жестких систем. Налицо революционная ситуация. Какое решение надо принять для выхода из кризиса? Возможно, это решение о формировании новой корпоративной культуры.

Фаза 5. Коллаборационизм (сотрудничество) — фаза развитой корпоративной культуры. На этой фазе для преодоления кризиса контроля предлагается очень сильное межперсональное взаимодействие. Если на предыдущей фазе управляющие следовали жестким схемам, то теперь от них требуется больше ситуативности, работы в команде, столкновения квалифицированных мнений. Однако здесь возникает кризис, которому Грейнер не дал имя, но в последствие названный системным, или кризисом истощения сил. Считается, что на этом этапе наступает упадок (подобно тому, как это происходит в жизненном цикле продукта), вызванный сокращением спроса на услуги организации, деградацией рынка. При этом менеджмент организации часто снова ищет выход в централизации механизма выработки и принятия решений, но, как правило, это не помогает, и организация перестает существовать в своей прежней форме.

10) Самоорганизация и самоуправление.

В какой-то момент времени вторая кривая

станет первой для новой кривой и т.д.

Если сравнивать модели на рис. 2.8 и 2.4,

то можно считать, что участок ABC

— это кризис,

а участки до точки

А и

после точки С — эволюционное развитие.

При этом общая стратегия для более

ранней кривой —

улучшение того, что уже делается,

путем изменения структуры управления,

процессов, улучшения качества услуги

и обслуживания клиентов, расширения

рынка, совершенствования каналов

доведения услуги до пользователя и т.п.

Эта стратегия поможет прожить сегодня,

но мало что дает для будущего роста (с

точки зрения имиджа и обучения персонала).

Ее должна реализовывать одна команда

менеджеров, в то время как вторая команда

должна направить свои усилия на

поиск, анализ, выбор и реализацию других

стратегий,

что требует радикального пересмотра

стратегии бизнеса, учета конкурентов

и потребностей клиентов. Другими

словами, одни менеджеры работают на

настоящее, другие — на будущее компании.

Такой двуединый процесс, соединяя в

компании постоянные улучшения и

инновации, позволяет ей через

преодоление кризисов роста постоянно

адаптироваться к изменениям на рынке,

не попадая в глобальный кризис. «Скачок»,

переход на новую кривую. Иначе говоря,

только путем эволюционного развития

далеко не дойдешь, для выживания нужна

изменчивость, а процесс изменений

преуспевающие компании начинают до

того, как их к тому вынуждают обстоятельства.

какой-то момент времени вторая кривая

станет первой для новой кривой и т.д.

Если сравнивать модели на рис. 2.8 и 2.4,

то можно считать, что участок ABC

— это кризис,

а участки до точки

А и

после точки С — эволюционное развитие.

При этом общая стратегия для более

ранней кривой —

улучшение того, что уже делается,

путем изменения структуры управления,

процессов, улучшения качества услуги

и обслуживания клиентов, расширения

рынка, совершенствования каналов

доведения услуги до пользователя и т.п.

Эта стратегия поможет прожить сегодня,

но мало что дает для будущего роста (с

точки зрения имиджа и обучения персонала).

Ее должна реализовывать одна команда

менеджеров, в то время как вторая команда

должна направить свои усилия на

поиск, анализ, выбор и реализацию других

стратегий,

что требует радикального пересмотра

стратегии бизнеса, учета конкурентов

и потребностей клиентов. Другими

словами, одни менеджеры работают на

настоящее, другие — на будущее компании.

Такой двуединый процесс, соединяя в

компании постоянные улучшения и

инновации, позволяет ей через

преодоление кризисов роста постоянно

адаптироваться к изменениям на рынке,

не попадая в глобальный кризис. «Скачок»,

переход на новую кривую. Иначе говоря,

только путем эволюционного развития

далеко не дойдешь, для выживания нужна

изменчивость, а процесс изменений

преуспевающие компании начинают до

того, как их к тому вынуждают обстоятельства.

Кризисные явления и ситуации, которые встречаются в ходе развития организации, достаточно разнообразны, а наиболее эффективным механизмом предупреждения кризисного состояния организации является развитая система экономического мониторинга (диагностики).

Стадия |

Основные черты явления |

Пути преодоления |

Первая |

Падение предельной эффективности капитала, показателей деловой активности фирмы, снижение рентабельности, прибыли, сокращение источников и резервов развития |

Пересмотр стратегии организации и ее реструктуризация, изменение тактики в сторону снижения издержек, увеличение объемов продаж, разделение функций собственности и менеджеров, повышение производительности труда и т.д. |

Вторая |

Появление убыточности производства |

Применение средств стратегического управления, реализуемых посредством добровольной реструктуризации организации |

Третья |

Отсутствие у организации собственных средств и резервных фондов, что отрицательно влияет на перспективы развития, долгосрочное и среднесрочное планирование денежных потоков |

Изыскание средств на реструктуризацию организации и проведение программы стабилизации финансово-экономического состояния путем продажи части производств, в особенности — неосновных |

Четвертая |

Острая неплатежеспособность, угроза остановки производства, а затем банкротство |

Реализация процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством |

11) Управленческий цикл и методы управления

Процесс управления — это циклически повторяющийся процесс , в котором можно выделить последовательно повторяющиеся взаимосвязанные элементы управленческой деятельности (функции), общие для всех управленческих задач.

Функции |

Содержание |

Анализ |

Критическая оценка существующего состояния управляемого объекта, степени достижения целей, а также внешней среды на основе отчетности организации, статистических данных и иной доступной аналитику информации. Осуществляется для понимания того, как организация работала в прошлом и где есть реальные возможности для работы в будущем. Руководители должны оценивать сильные и слабые стороны организации в таких важных областях, как маркетинг, производство, научные исследования и разработки, финансы и трудовые ресурсы, т.е. проводить SWOT-анализ (рис. 3.2) |

Планирование |

Определение целей (потребностей), возможностей (ресурсов) и путей достижения целей в виде набора альтернатив. Предполагает принятие решение о том, какими должны быть цели организации и что должны делать ее члены для их достижения. |

Организация взаимодействия и мотивация |

Реализация планов путем побуждения себя и других к активной деятельности для достижения личных целей и целей организации. Организовать — значит создать некоторую структуру, прежде всего структуру самой фирмы: ее отделы, подотделы, цехи и участки. Во-вторых, структурировать производственные процессы в виде определенных работ, будь то строительство здания телефонной станции или контроль работы коммутационного оборудования. Далее определяется, кто конкретно будет выполнять ту или иную работу. Руководитель подбирает людей, делегируя им полномочия или право использовать ресурсы организации. Функция мотивации заключается в том, чтобы люди работали. Простейшие средства мотивации — «кнут» и «пряник». Исследования в области поведенческих наук показали, что мотивация, т.е. создание внутреннего побуждения к действиям, является результатом сложной совокупности потребностей, которые постоянно меняются от человека к человеку и у разных людей. Поэтому, чтобы эффективно мотивировать своих работников, руководителю следует определить, каковы же эти потребности |

Регулирование |

Установление правильного взаимодействия частей управляемой системы для целенаправленного ее развития |

Учет |

Система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной и финансовой деятельности организации. Известны различные виды учета, имеющие свою «нишу»: бухгалтерский, управленческий, статистический и т.п. |

Контроль |

Процесс установления отклонения от предусмотренных величин и действий людей в хозяйственной деятельности. В ходе контроля осуществляется соизмерение достигнутых результатов с целями. Когда отклонение фактических результатов деятельности системы от запланированных становится слишком большим, возможно возникновение потери управления. Это означает, что при имеющихся параметрах системы ее цели недостижимы и надо либо пересмотреть цели, учитывая реальные возможности системы, либо изменить систему в соответствии с этими целями. Еще кто-то из древних сказал: «Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним» |

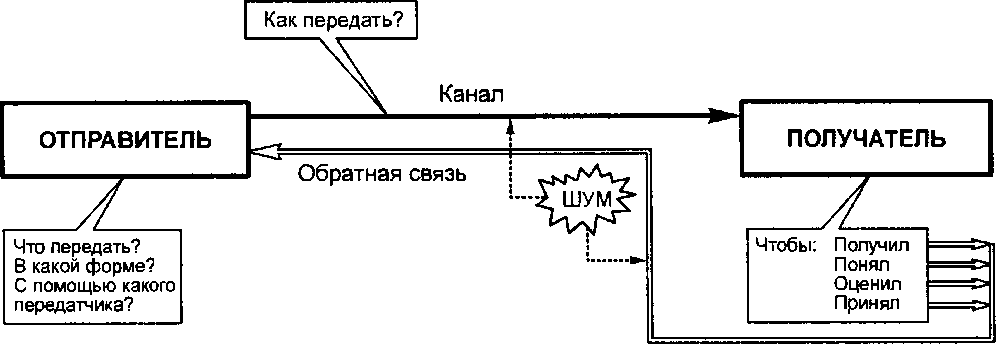

Рассмотренные функции управления имеют важное общее свойство: все они реализуются в форме процесса принятия решений на основе соответствующей информации (коммуникаций). Принятие управленческого решения — это выбор (принятие плана действий) из множества доступных для исполнения альтернатив. Управленческий цикл, содержащий рассмотренные функции в простейшей форме, называют простейшим (элементарным) управленческим циклом. При этом принятие решения как выбор одной из альтернатив считается основой управленческого цикла, важнейшей его функцией. При управлении организациями реализуются множество управленческих циклов, качество которых определяется природой конкретных субъекта и объекта управления. Циклы различаются своими пространственными рамками, продолжительностью, спецификой задач (целей), а также путями и средствами решения этих задач. Однако всегда конечный результат (степень достижения целей при рациональном использовании ресурсов) зависит от качества решений и осознания реалистичности выдвигаемых целей.

Цель определяют как желаемое состояние управляемой подсистемы, как результат, подлежащий достижению в будущем.

12) Общая характеристика процесса принятия решения

В настоящее время не столько инженерная, сколько именно управленческая деятельность становится решающим фактором успеха организации. Непосредственным итогом управленческой деятельности является решение как результат выбора из множества возможных путей и способов достижения целей. При этом важно, чтобы решение было практически реализовано с наилучшим результатом и наиболее эффективно. Первое подразумевает, что «делаются правильные вещи», второе — что «эти вещи делаются правильно», т.е. результат получен при наилучшем использовании ресурсов не только в системе управления, но и в организации в целом.

Новая ситуация связана с неизвестными факторами, слабо структурирована, и тогда требуется принять незапрограммированное решение. На практике решения частично принимаются в ситуациях стандартных, а частично — в новых. В последнем случае можно назвать три подхода к принятию решения: интуитивный; на основе аналогичного опыта; рациональный, хотя вряд ли можно провести черту между ними. И хотя с точки зрения статистики шансы на успех решения, принятого без привлечения логики, невелики, та же статистика говорит, что до 80% руководителей высшего звена обнаруживают и решают проблемы благодаря интуиции и неформальному обмену информацией. Принятие решения на основе прошлого опыта в схожей ситуации обладает такими достоинствами, как быстрота и дешевизна. Но при этом можно упустить из рассмотрения новую, более эффективную альтернативу, которая не вписывается в прежний опыт руководителя.

Понятно, что осознание новых ситуаций, а также приспособление к ним не проходит безболезненно и всегда есть риск ошибки в решении. Но вместе с тем риск значительно уменьшается, если использовать так называемый рациональный подход, который включает в себя несколько последовательных фаз.

Первая фаза. От менеджера требуется уяснить проблему в целом, выявить ее симптомы и возможные основные причины и собрать всю доступную информацию, как внутреннюю, так и внешнюю.

Вторая фаза. Из собранной информации надо выделить действительно относящуюся к делу, проанализировать и оценить ее точность, достоверность и достаточность. В результате аналитической работы должны быть подготовлены альтернативные предложения по решению рассматриваемой проблемы. Из них менеджер, несущий ответственность за результаты принятия решения, выберет наиболее рациональную с точки зрения достижения высоких конечных результатов деятельности, включая удовлетворение потребностей внешней среды и максимально эффективное использование имеющихся возможностей (ресурсов) в соответствии с выбранными критериями оценки.

Третья фаза предполагает разработку альтернатив решения проблемы, представляющихся наиболее реалистичными и эффективными

Четвертая фаза требует от менеджера выбора метода принятия решения, другими словами, метода оценки альтернатив. Это делается для того, чтобы принять оптимальное решение в соответствии с определенными актуальными для данного момента критериями, а также с принятыми ограничениями

Пятая фаза — принятие решения. В общем случае принятое решение не является оптимальным из-за нехватки времени и средств на получение исчерпывающей информации и поиск всех альтернатив. В силу этого выбирается вариант, являющийся приемлемым в данных условиях, а главное, имеющий шансы быть реализованным.

Можно выделить и фазу оценки последствий принятого решения на основе контроля результатов его реализации. Данное решение можно рассматривать и как первый этап решения новой проблемы. В любом случае оценку последствий принятых решений нужно делать для уменьшения вероятности ошибки и тех материальных, финансовых и иных потерь, которые с ней связаны.

Качество решения зависит от многих факторов, и всегда есть риск, что в полной мере оно не будет реализовано. При этом экономический риск традиционно трактуется не в смысле опасности, а как уровень вероятности, с которым можно прогнозировать финансовые или другие потери в результате решения в тех или иных условиях.

Условия решения проблемы классифицируют как определенность, риск и неопределенность. Если решение принимается в условиях определенности, то все факторы среды и управляемой системы должны быть заданы однозначно

Решение принимается в условиях неопределенности, если невозможно оценить вероятность появления потенциальных результатов. Эта ситуация имеет место, когда проблема совершенно новая и сложная.Руководитель должен решить, насколько выгоды от использования дополнительной информации превышают затраты на ее получение. Выбор метода решения задач управления во многом определяется именно этим условием. Вместе с тем имеется немало доказательств тому, что погрешности упущений в восприятии гораздо опаснее погрешностей в выводе.

Процесс принятия решения всегда содержит субъективный элемент, так как каждый из ЛПР по-разному воспринимает суть и значимость всех составляющих проблемы. Кроме того, на выбор образа действий могут повлиять личные симпатии и антипатии, а также боязнь «уронить» себя в глазах подчиненных, признав ошибочность ранее принятых или сейчас принимаемых решений.

Если решение достаточно важное, касающееся многих лиц в организации и связанное с большим расходом ресурсов, то следует иметь в виду, что такое решение, как правило, вызывает цепную реакцию — необходимость принимать решения, взаимосвязанные с данным. Увидеть эту цепочку — весьма важное профессиональное качество менеджера, а системный подход к управлению — общее условие его успешности.

13) Общая характеристика методов и моделей эффективного принятия решений

Фактически все наши представления о действительности — это модели.

Формируя гипотезу о взаимосвязях компонентов проблемной ситуации с целью принятия решения, исследователь создает модель реальной действительности, т.е. представляет ее структуру и (или) проявление в некоторой упрощенной форме, отличной от оригинала.. В то же время упрощение по сравнению с реальной ситуацией позволяет изучать наиболее существенные моменты, и умение пользоваться моделями дает возможность избегать весьма неэффективного метода проб и ошибок. Кроме того, моделирование позволяет заменить дорогой, а часто и неосуществимый экономический эксперимент. И, наконец, на основании данных о прошлом и настоящем управляемых систем с помощью моделирования можно планировать (предсказывать) их поведение в будущем, определять потенциальные последствия альтернативных решений и на этом основании сравнивать их.

Модели, применяемые для принятия решения в процессе управления экономическими системами, как правило, относятся к идеализированным, т.е. воображаемым, построенным путем отображения реальных явлений и процессов в математические зависимости

Идеализированные модели условно разделены на две группы: концептуальные и формализованные. Концептуальные представляют собой смысловую структуру изучаемой стороны проблемы, ее словесное описание. Построение концептуальной модели — обязательный этап при решении любой проблемы, способствующий правильной постановке задачи. Из опыта управленческой деятельности известно, что самое сложное — не техника решения задачи, а умение ее сформулировать в виде критериев и ограничений, симптомов и причин, взаимосвязей и ресурсов.

Структурные модели отражают совокупность устойчивых связей прототипа, обеспечивающих его целостность. Иерархические структуры без взаимосвязей называют доминантными, изображают в виде ветвящегося дерева, перевернутого основанием вверх, например, для более наглядного представления структуры организации или структуры проблемы. К классу графических моделей относят сетевые модели, графы, чертежи, графики, таблицы, позволяющие в наглядной форме представлять предмет изучения.

Функциональные модели позволяют определить взаимосвязь и характер функций изучаемого объекта. В технике — это макеты оборудования, в экономике — обучающие программы и деловые игры, позволяющие создать образ процессов управления организацией.

Математическая модель применительно к исследованию экономических систем — это совокупность математических зависимостей, описывающих функционирование объекта, взаимосвязи между затрачиваемыми ресурсами и получаемыми результатами. Способы, приемы и методы анализа ситуаций с целью принятия решений условно можно разделить на две группы; традиционные и собственно математические.

В число традиционных методов можно включить те, что практически используются со времени появления математической статистики, эконометрики и других теорий: расчеты абсолютных, относительных передних величин, методы сравнения, группировки, цепных подстановок, индексный, выборочный балансовый методы.

Практика выработала некоторые общие требования к проведению анализа деятельности организации.

Методы группировки предполагают определенную классификацию явлений и процессов, т.е. позволяют объединять изучаемые объекты в однородные группы на основании различных признаков (или групп признаков) для того, чтобы в оценочных показателях деятельности исключить влияние случайных факторов и выявить закономерности. Группировки — неотъемлемая часть практически любого аналитического исследования. Нельзя группировать явления по случайным признакам. Необходимо найти основные принципы, влияющие на конечные показатели, факторы, которые будут положены в основу группировки. Используют типологические, структурные и аналитические группировки. Типологические группировки позволяют охарактеризовать разные качественные стороны явления. Структурные группировки используют, например, при анализе вклада частей в целое, например, долей различных составляющих в эксплуатационных расходах, долей доходов от разных услуг в общих доходах организации и т.п. Аналитические группировки предназначены для выявления взаимосвязи и взаимодействия между изучаемыми показателями. При построении аналитической группировки из двух взаимосвязанных факторов один рассматривается в качестве влияющего и кладется в основу группировки, другой — как результат влияния первого (при этом в зависимости от задачи они могут меняться местами).

Выборочный метод применяется при изучении какого-то явления, когда изучаемых объектов очень много и нет ни средств, ни времени для изучения всех объектов, или изучение связано с порчей объектов, дает возможность определить объем выборки из общей (генеральной) совокупности и распространить результаты, полученные на выборке, на всю генеральную совокупность при заранее заданных ошибки в оценках и вероятности доверия к результатам.

Индексный метод позволяет изучать динамику и структуру сложных явлений, представляющих собой совокупность непосредственно несопоставимых составляющих. Например, оператор представляет три вида услуг: подключение к сети, аренду канала и пропуск трафика. С помощью индекса можно оценить динамику физического объема услуг, непосредственно несопоставимых.

Метод цепных подстановок позволяет изучить влияние какого-то фактора на результат при условии неизменности всех прочих входящих в модель факторов.

Экстра- поляционные методы базируются на установлении тенденции развития явления по данным о нем за прошедший период. При этом считается, что состав факторов формирующих сложившуюся ситуацию, а также степень их влияния не изменяются и появление новых факторов не предвидится. Ход развития фактора связывается обычно только с течением времени. Поскольку методы экстраполяции применимы лишь при условии стабильности в прогнозируемом периоде, то их используют главным образом для краткосрочных и среднесрочных прогнозов. К таким методам относят, например, метод вычисления тренда. Под трендом понимают основную тенденцию развития, закономерность изменения рассматриваемого явления во времени. Отсутствие тренда означает неизменность среднего уровня во времени.

Дополнительную информацию для определения возможного спроса на услуги дают экспертные методы. Они базируются на данных, полученных от специалистов-экспертов. Экспертные методы можно разделить на два подкласса. Прямые экспертные оценки строят по принципу получения и обработки независимого обобщенного мнения при отсутствии воздействия на мнение каждого эксперта мнения другого эксперта и коллективного мнения. Экспертные оценки с обратной связью реализуют посредством воздействия на оценку экспертной группы мнением, полученным ранее от этой группы или от одного из ее экспертов.

Если проблема определена, ясны цели применения методов и моделей, то затем определяют содержание, объем и источники получения информации, после чего можно подойти к выбору модели или ее разработке.

И, наконец, если модель принята и даже использована, достаточно быстро наступает момент, когда изменения во внешней среде могут обесценить принятые допущения и предположения, а следовательно, и саму модель. Ясно, что требуется постоянная корректировка моделей.

14)Отраслевые особенности производственного менеджмента в телекоммуникациях

Производственный менеджмент — это деятельность, связанная с созданием, функционированием, развитием и совершенствованием производственных процессов организации, а также с эффективным и рациональным управлением ими.

менеджмент можно рассматривать как непрерывный циклический процесс, один цикл которого охватывает жизненный цикл технологии от ее предполагаемого появления до стадии зрелости, а затем и деградации. Этот цикл, а также основные вопросы, решаемые производственным менеджментом отрасли инфокоммуникаций, представлены на рис. 4.1. Этот рисунок отражает то, что производственному менеджменту присущи как общие принципы и закономерности, так и отраслевые отличия и особенности, обусловленные видом деятельности, масштабом и структурой организации.

Производственный менеджмент существует с того времени, как люди начали работать, производить товары и услуги, но наиболее знаменательным событием в его развитии стало появление в начале XX века концепции научной организации управления, автором которой считают Ф. Тейлора. Каждый последующий этап вбирал в себя все лучшее, накопленное на предыдущих этапах. Поэтому, хотя приведенное деление на этапы достаточно условно, оно позволяет выявлять тенденции, формулировать новые принципы и совершенствовать методологию менеджмента.

Общая модель производственной структуры организации в условиях рынка показана на рис. 4.2. Организация использует имеющиеся у нее ресурсы для преобразования воздействующих на ее вход факторов в создаваемую продукцию (услуги). Производственная система включает пять основных ресурсов, которые в производственном менеджменте получили названия 5P's от следующих слов: персонал (People), заводы (Plants), материалы и комплектующие (Parts), процессы (Processes) и системы планирования и контроля (Planning and Control Systems).

Все решения, связанные с производственным менеджментом, делят на три большие группы: стратегические, тактические и связанные с планированием производственных операций, их осуществлением и управлением. Стратегические решения дают ответы, например, на вопросы, каковы перспективы нового стандарта сотовой связи для рынков компании и следует ли вкладывать деньги в новые технологии, оборудование, производственные мощности для предоставления новой услуги? Решения, принятые на стратегическом уровне, носят для производственного менеджмента характер производственных ограничений, с учетом которых организация должна функционировать как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочном плане.

Операционная стратегия, непосредственно определяющая производственный менеджмент, задает способы и уровни использования производственных мощностей, которые необходимы для реализации корпоративной стратегии.

Маркетинговая стратегия определяет, какие объемы услуг будут предоставлены абонентам с помощью различных маркетинговых инструментов.

Финансовая стратегия намечает наиболее эффективные варианты использования ограниченных финансовых ресурсов.

Тактические решения дают ответы, например, на вопрос, как разрабатать вариант эффективного распределения ресурсов с учетом ограничений, определенных на предыдущей стадии. Для этого решаются вопросы организации процесса предоставления услуг и обслуживания оборудования, определения трудозатрат и ресурсов и другие проблем. Важно то, что ответы на такие вопросы также принимают характер производственных ограничений, с учетом которых будут приниматься решения, связанные с планированием конкретных операций и управления ими.

Учетная политика организации отражает в соответствующих документах результаты хозяйственных и финансовых операций для предоставления необходимой информации менеджерам, собственникам компании, а также соответствующим официальным органам в соответствии с действующим законодательством.

Решения о планировании операций и управлении ими охватывают сравнительно небольшой период времени. Они, как правило, содержат однозначные ответы на конкретные вопросы:

Производственный менеджер должен решать следующие основные задачи, связанные с конкретными направлениями деятельности той или иной организации связи:

сокращение времени освоения производства и предоставления новой услуги. Для решения этой задачи необходимо максимально точная координация деятельности разработчиков, конструкторов, инженеров по организации производства, технологов. Специалисты различных направлений должны работать как единая команда;

создание гибких производственных систем. Необходимо постоянно расширять ассортимент услуг с целью наиболее полного удовлетворения разнообразных потребностей абонементов в услугах связи (по крайней мере тех, которые удалось выявить маркетологам);

разработка новых технологических процессов и внедрение их в существующую производственную систему, для чего необходима комплексная их оценка по сложности, адекватности и эффективности интеграции предлагаемых приемов и методов в уже существующую производственную систему;

быстрое достижение высокого качества услуг и сохранение достигнутого уровня вплоть до момента, предшествующего реконструкции;

соблюдение ограничений, связанных с государственным регулированием, охраной окружающей среды, выполнением социальных обязательств.

15) Системное представление телекоммуникационной сферы.

Организации электросвязи взаимодействуют, создавая систему электросвязи, или телекоммуникационную систему, которую можно определить как совокупность технических средств для передачи сообщений в виде электрических сигналов, и людей, обеспечивающих нормальное функционирование этих средств и поддерживающих взаимоотношения с потребителями.

Систему электросвязи, или телекоммуникационную систему, можно определить не только как большую и сложную, но и как динамическую систему. Понятие динамической системы является важным понятием в кибернетике — науке об управлении. Для того чтобы дать формальное определение динамической системы, в ней выделяют входы и выходы, т.е. рассматривают ее как структурированный объект. Через входы из внешней среды в определенные моменты времени в систему поступают вещество, энергия и информация, в другие моменты времени через выходы во внешнюю среду поступают результаты их преобразования. Следовательно, динамическую систему можно определить как множество входов и выходов и отношений между ними. Отношения между входами и выходами любой системы представляют собой процессы (основные и вспомогательные), которые превращают то, что поступает на вход системы, в продукт ее полезной деятельности.

Кроме того, система электросвязи — открытая система, поэтому необходимо анализировать не только структуру производственно-хозяйственного комплекса, но и ее внешние связи. Система электросвязи испытывает воздействия со стороны органов управления, обеспечивающих систем, международной сети, пользователей. Все эти воздействия динамичны во времени и во многом зависят от изменений в экономической и политической жизни страны.

Функции телекоммуникационной системы показаны в табл:

Функция |

Содержание функции |

Социальная |

Обеспечивает связи между людьми, организациями, государственными учреждениями, а также доступ к информационным системам и передачу информационных сообщений в интересах всех граждан |

Экономическая |

Обеспечивает передачу информации для хозяйствующих субъектов для принятия управленческих решений и экономии времени (народно-хозяйственная эффективность) |

Технологическая |

Обеспечивает технический прогресс в области информатизации общества, внедрения инфокоммуникаций в высокотехнологические отрасли |

Государственная |

Обеспечивает органы власти необходимыми данными и средствами связи для управления страной, в том числе обеспечения национальной безопасности; позволяет осуществлять прямой контакт органов власти и граждан |

Для того чтобы увеличивать объем уже имеющихся услуг и предоставлять новые услуги, необходимы обеспечивающие системы, котрые можно условно разделить на следующие уровни. Первый уровень образует система подготовки специалистов (учебные заведения); финансовые системы (инвестиции); система научно-исследовательских и опытно-конструк- юрских работ (НИОКР). На втором уровне находится система материально-техническое снабжения. На третьем уровне находятся проектные организации. Фундаментом, на который опираются эти системы, является нормативно-правовая база.

Для реализации определенного перечня услуг в требуемом объеме необходимо оборудование. Для развития ЕСЭ России необходимы разработки:

перечня оборудования связи с учетом поэтапного развития связи РФ;

единых технических требований на аппаратуру связи;

технических заданий на аппаратуру связи для производства на отечественных заводах;

протекционистских мер для отечественной промышленности, позволяющих, с одной стороны, защитить и поднять отечественную промышленность, а с другой — демонополизировать промышленность.

Можно выделить следующие особенности управления системой электросвязи:

сравнительно малые управляющие воздействия позволяют привести в движения мощные потоки материи, энергии и информации. Например, набор нескольких цифр теле- фонного номера заставляет заработать десятки коммутационных и иных приборов на территории разных стран;

сложность системы управления должна соответствовать сложности управляемой системы. Поэтому для обеспечения функционирования современных сетей электросвязи создаются сети управления сетями электросвязи;

механизм управления может размещаться вдали от управляемой системы. Это означает, например, что развитием сети электросвязи страны можно управлять из одного центра.

Системы управления могут быть замкнутыми и разомкнутыми. В разомкнутых системах блок управления не является составной частью управляемой системы и не использует информацию о выходных параметрах. В замкнутых системах для формирования управляющих воздействий используется информация о выходных параметрах и воздействии внешней среды. Другими словами, для таких систем характерно наличие информационного воздействия выхода на вход системы. В организациях многие информационные потоки имеют вид замкнутого контура (информационной обратной связи). Любая система, которая стремится к заранее выбранной цели, должна в любой момент времени располагать показателем степени достижения этой цели. Вообще каждая целенаправленная система имеет внутри себя замкнутые цепи управления, т.е. обратную связь. При этом в действительности может быть не один, а несколько каналов обратной связи, т.е. данные от многих каналов измерений могут поступать в один центр.Поскольку система электросвязи также испытывает воздействия со стороны внешней среды, то для правильного представления о реакции системы на эти воздействия представим комплекс электросвязи и ее инфраструктуру в виде солнечной системы:

Термин

«технология» означает совокупность

знаний о способах и средствах проведения

действий для достижения определенной

цели.вывод, что по мере усложнения среды

организации и технологии, на которой

базируется ее деятельность, система

электросвязи все больше должна заботиться

о гибкости и адаптивности своих

составляющих.состав услуг электросвязи

и их свойства зависят от воздействия

на услуги элементов технологической

системы и внешних по отношению к

телекоммуникационной системе факторов,

а также от способности элементов

«солнечной модели» согласованно

взаимодействовать друг с другом.

Термин

«технология» означает совокупность

знаний о способах и средствах проведения

действий для достижения определенной

цели.вывод, что по мере усложнения среды

организации и технологии, на которой

базируется ее деятельность, система

электросвязи все больше должна заботиться

о гибкости и адаптивности своих

составляющих.состав услуг электросвязи

и их свойства зависят от воздействия

на услуги элементов технологической

системы и внешних по отношению к

телекоммуникационной системе факторов,

а также от способности элементов

«солнечной модели» согласованно

взаимодействовать друг с другом.

16) Цели создания и функционирования телекоммуникационной системы

Указать группы лиц, заинтересованных в создании системы электросвязи, несложно. Во-первых, это те, кто пользуется услугами системы. К ним относятся отдельные люди и домохозяйства ; производственные организации; организации инфраструктурных отраслей; правительственные учреждения, организации культуры, образования. с ростом потребностей людей совершенствуются и средства удовлетворения этих потребностей. Эта группа является покупателями продукции связи. Во-вторых, это те, кто создает систему и обеспечивает ее функционирование и развитие. К этой группе относятся научно-исследовательские, конструкторские и проектные организации; заводы по производству оборудования связи; строительные организации, эксплуатационные организации, обеспечивающие доведение услуг до пользователей; поставщики информационного контента, профессиональные маркетологи, рекламные агенства, банки, страховые компании, органы управления связью..

Цели в отношении системы электросвязи различных организаций представлены на рис. 4.6. Для каждой группы совокупность целей имеет иерархическую структуру. Как видно, главная цель всех групп пользователей системы электросвязи— удовлетворение потребности в передаче сообщений. Одинаковыми являются и их явные цели: экономия времени и получение оперативной информации. В случае принятия решений каждым пользователем эти цели нужно конкретизировать. Например, указать вид информации и форму ее представления, объемы передаваемой информации, время передачи и др. Наличие явных целей усложняет проблему установления тарифов на услуги связи. С одной стороны, все покупатели приобретают продукцию связи с одинаковыми потребительскими свойствами, и поэтому ее цена для всех категорий покупателей должна быть одинаковой. Но с другой стороны, цена связана с издержками, которые у всех предприятий различны. Кроме явных целей, есть и цели не столь очевидные — неявные. Между ними существует определенная количественная зависимость. Так, еще в конце 60-х годов было доказано, что увеличение количества информации, поступающей в систему управления производством, повышает уровень управления, а следовательно, и производительность труда в других отраслях национальной экономики. Поэтому связь становится составляющей технологического процесса Однако достижение неявных целей потребитель редко связывает с функционированием системы связи, часто не желая понимать, что услуга связи — такой же товар, как любой другой, что усугубляется невещественным характером услуги.

Д остижение

названных целей возможно за счет

постоянного совершенствования трех

групп средств:

остижение

названных целей возможно за счет

постоянного совершенствования трех

групп средств:

технических элементов, из которых состоит система электросвязи;

принципов построения технической системы;

системы управления,

17) Организационные структуры в телекоммуникациях

Проектирование организации - это постоянный поиск наиболее эффективного сочетания организационных переменных, таких как:организационная структура, структура управления, права и ответственность, состав организационно-распорядительной документации и организация делопроизводства и др. Факторы, влияющие на процесс проектирования, делят на четыре группы: внешняя среда (см. разд. 4.2), технология работы; стратегия выбора целей организации; поведение работников, зависящее от потребностей, квалификации, мотивированности. Организационная структура отражает порядок взаимосвязи подразделений. Структурным подразделением, или подсистемой, называют коллектив людей, которые при помощи соответствующих средств выполняют функции родственного характера.

Последовательность разработки организационной структуры подобна процессу планирования. Вначале руководители должны осуществить разделение организации на широкие сферы, затем поставить конкретные задачи — подобно тому, как в планировании сначала формулируют общие цели, а затем составляют конкретные правила.

О сновной

и наиболее распространенной является

линейно-штабная,

или

линейно-функциональная,

оргструктура (рис. 5.1). Процессы в любой

организации можно разделить на две

группы: основные и вспомогательные. В

организациях связи к основным относятся

процессы, связанные с передачей сообщений.

Вспомогательные процессы делят в свою

очередь на две группы. Первая группа

имеет отношение к ресурсному обеспечению

(кадры, финансы, материалы и др.), вторая

связана с управленческими функциями

(планирование, маркетинг, делопроизводство

и др.). Основные процессы протекают в

линейных подразделениях, вспомогательные

— в штабных. Существует порядок

наименования подразделений. Линейные

подразделения принято называть «цехи»,

«участки»;штабные подразделения—

«отделы», «службы». Название также

должно указывать на выполняемые функции,

например, «коммутаторный цех», «плановый

отдел». Линейные подразделения подчиняются

главному инженеру — первому замес-

тителю руководителя организации; штабные

— руководителю организации, который в

свою очередь относится к линейной

группе, поскольку является ответственным

за деятельность организации в целом.

сновной

и наиболее распространенной является

линейно-штабная,

или

линейно-функциональная,

оргструктура (рис. 5.1). Процессы в любой

организации можно разделить на две

группы: основные и вспомогательные. В

организациях связи к основным относятся

процессы, связанные с передачей сообщений.

Вспомогательные процессы делят в свою

очередь на две группы. Первая группа

имеет отношение к ресурсному обеспечению

(кадры, финансы, материалы и др.), вторая

связана с управленческими функциями

(планирование, маркетинг, делопроизводство

и др.). Основные процессы протекают в

линейных подразделениях, вспомогательные

— в штабных. Существует порядок

наименования подразделений. Линейные

подразделения принято называть «цехи»,

«участки»;штабные подразделения—

«отделы», «службы». Название также

должно указывать на выполняемые функции,

например, «коммутаторный цех», «плановый

отдел». Линейные подразделения подчиняются

главному инженеру — первому замес-

тителю руководителя организации; штабные

— руководителю организации, который в

свою очередь относится к линейной

группе, поскольку является ответственным

за деятельность организации в целом.

Достоинства такой структуры заключаются в четком разграничении ответственности и компетентности, относительной простоте контроля, персонифицированости ответственности. Недостатки — увеличение штата за счет роста числа штатных структур, опасность конфликтов линейных и функциональных структур, сложность вертикальных коммуникаций.

Для высшего руководства число подчиненных не должно быть больше семи. В нижнем звене масштаб управляемости может достигать 20-30 человек.

д ивизиональная

структура организации (рис. 5.2). Такую

структуру целесообразно применять в

многопрофильных организациях,

организациях с отделениями в различных

регионах, организациях, осуществляющих

сложные инновационные проекты.

Достоинства такой структуры: четкое

разграничение ответственности, высокая

гибкость и адаптивность; высокая

самостоятельность структурных единиц,

разгрузка высшего руководства,

упрощенные коммуникационные связи,

кадровая автономия. Недостатки: высокая

потребность в руководящих кадрах,

сложная координация, повышенные

затраты за счет дублирования функций,

сложность осуществления единой политики,

разобщенность персонала, слабый

синергетический эффект.

ивизиональная

структура организации (рис. 5.2). Такую

структуру целесообразно применять в

многопрофильных организациях,

организациях с отделениями в различных

регионах, организациях, осуществляющих

сложные инновационные проекты.

Достоинства такой структуры: четкое

разграничение ответственности, высокая

гибкость и адаптивность; высокая

самостоятельность структурных единиц,

разгрузка высшего руководства,

упрощенные коммуникационные связи,

кадровая автономия. Недостатки: высокая

потребность в руководящих кадрах,

сложная координация, повышенные

затраты за счет дублирования функций,

сложность осуществления единой политики,

разобщенность персонала, слабый

синергетический эффект.

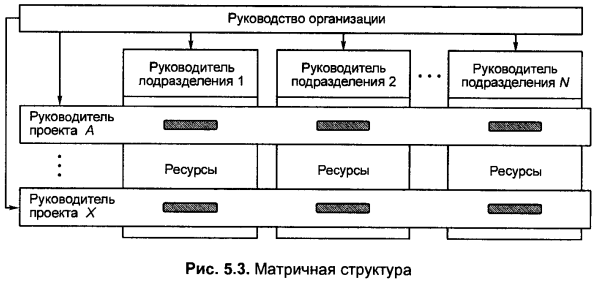

В отрасли связи менее распространена, но все-таки используется, например, в проектных организациях матричная структура (рис. 5.3). Такая структура возможна только в органических организациях. При такой организационной структуре повышается роль горизонтальных связей. Руководитель проекта определяет, что и когда должно быть сделано, а руководители подразделений — кто и каким образом будет выполнять работу. Достоинства матричной структуры: высокая адаптивность системы, снижение риска ошибочных решений, профессиональная специализация руководителей подразделений, возможность учета специфических условий региона, разграничение сфер ответственности, кадровая автономия функциональных подразделений, целевое руководство проектом на основе единоначалия. Недостатки: сложные механизмы координации, возможность конфликтов из-за двойного подчинения, размытость ответственности по отдельному проекту, сложность контроля работ по проекту в целом, сложность единой инновационной политики, необходимость дифференцированного контроля по функциям и проектам.

Корпоративное управление — это комплекс структур и процессов, обеспечивающих руководство компанией и контроль над ней.

В институциональной структуре телекоммуникационной отрасли в настоящее время преобладает дивизиональный принцип, по которому построен холдинг «Связьинвест».

Развитие глобальных рынков, в том числе рынков услуг связи, привело к появлению так называемых сетевых организаций с новыми формами управления. Это комплексные организационные структуры, возникающие на основе многосторонних соглашений, партнерств и стратегических альянсов стратегических бизнес-единиц на базе так называемой стержневой фирмы. Структуру такой организации можно представить в виде колеса, где ступица (головная организация) соединена спицами — информационными связями с ободом (стратегическими партнерами). Сетевая парадигма исходит из того, что каждая часть процесса или отдельные функции должны выполняться независимой специализированной эффективно управляемой структурой. Таким образом, сетевые организации образуют с целью повышения специализации и конкурентоспособности. Для отраслей, где такие структуры появились прежде всего, характерно следующее: уровень технологии высок, продукты быстро изменяются, самостоятельное их производство отдельными участниками практически невозможно, рынки сбыта часто выходят за границы страны. Эти же признаки характерны и для отрасли телекоммуникаций, где также имеют место новые организационные отношения.

Устойчивые тенденции, наметившиеся в последние годы в развитии организационных структур управления бизнесом, связаны с рядом причин. Во-первых, потребительские нужды становятся все более однородными по набору продуктов, независимо от того, где живет человек, и одновременно все более однородными с точки зрения их качества. Во-вторых, благодаря усилиям таких организаций, как ВТО, МСЭ, постоянное сокращаются торговые барьеры. В-третьих, глобализация рынков дает почти неуязвимые конкурентные преимущества. В основе этих тенденций лежат технологические перемены, прежде всего инфотеле- коммуникационные, которые делают возможными и эффективными управление фирмой и контакты с пользователями, невзирая на национальные границы.

18) Адаптация организации к задачам ее развития

Объединение людей, материалов, оборудования, финансов и других ресурсов может существовать как эффективная жизнеспособная система только в результате процесса организации — постоянных усилий по сохранению и развитию системы. Трудность определения организационного процесса состоит в том, что он не является вещественным, хотя может опираться и на вещественные компоненты. Результатом организации как процесса является организация как сущность, обладающая определенной структурой. При этом с появлением организации процесс организации не заканчивается, так как новые воздействия приводят к возникновению новых связей и отношений.

Организации для развития ее способности выживать в условиях конкуренции необходимо быстро и эффективно находить нужные реакции для взаимодействия с внешней средой (табл. 5.1).

Таблица

5.1. Типы реакций

организации

Реакция

Комментарий

Конкурентная

Стремиться к

расширению своей доли на рынке

максимально возможным образом,

не вступая в противоречие с

антимонопольным законодательством,

всегда первой выходить на рынок с

новым продуктом; быстро реагировать

на изменение спроса. Следовательно,

необходима эффективная система

маркетинга

Производственная

Минимизировать

себестоимость продукции при условии

оптимальной загрузки производственных

мощностей. Лежащий в основе этой

реакции подход основан на специализации,

разделении труда и эффекте масштаба.

Современные организации связи в

полной мере могут реализовывать

эффект масштаба за счет пространственной

концентрации производства услуг.

Однако этот принцип достаточно

трудно реализовать в тех регионах,

где нет большой потребности в услугах

связи, а постоянные издержки

сравнительно высоки. Этот подход

получил также название принципа

максимальной децентрализации

Инновационная

Дополняет

производственную, оптимизируя

конкурентную и маркетинговую функции

организации с учетом будущего.

Основная роль принадлежит исследованиям

и разработкам. Не все фирмы могут

позволить проводить дорогие

исследования, но они могут обращаться

за консультациями к специалистам, а

также адаптировать новые технологии

к своим условиям. Что же касается

структурных преобразований, то здесь

с наибольшей эффективностью

зарекомендовали себя матричные

структуры управления проектами.

Работает на развитие потенциала

организации

Предпринимательская

Создает общие

условия для долгосрочного

функционирования организации,

обеспечивая преемственность,

диверсифицируя деятельность

(увеличивая разнообразие), балансируя

виды деятельности и стратегические

ресурсы фирмы, включая финансы,

человеческие и материальные ресурсы.

Основные направления общекорпоративного

укрепления — расширение за счет

приобретения других организаций.

Работает на развитие потенциала и

имиджа организации

Определение взаимосвязи функций (задач). Разграничение функций минимизирует двойное подчинение, противодействующее функциональной стабильности, а их объединение позволяет рассматривать проблемы в комплексе, снижать издержки, повышать гибкость в использовании ресурсов, но нарушает единоначалие.

Распределение полномочий. Авторитарная структура обеспечивает большую стабильность и более эффективное использование ограниченных ресурсов. Разделение полномочий способствует быстрым переменам в ущерб эффективности.

Повышение культуры организации и мотивации. Современная организация стремится применять неэкономические методы стимулирования работников и их вовлечения в механизм управления путем передачи полномочий на максимально низкий уровень, строить отношения между работниками на основе философии «общей судьбы» и «связанного роста», исходя из предпосылки, что интересы работников столь же важны, как интересы акционеров.

Модель процесса управления организационными изменениями можно представить следующим образом.

Этап 1. Давление и побуждение. Ответственные руководители должны осознать необходимость перемен, их истинные причины и готовиться к проведению реформ..

Этап 2. Посредничество и переориентация внимания. Даже если руководители чувствуют необходимость перемен, они могут не сделать точный анализ проблем и провести изменения должным образом. Вполне вероятно, что высшее руководство под сильным давлением обстоятельств может переложить ответственность за решение проблем на кого-то другого, например, на работников, профсоюз или правительство. чтобы посредничество было эффективным, оно должно вылиться в восприятие руководителями новых точек зрения.

Этап 3. Диагностика и осознание проблемы. На этом этапе руководство определяет истинные причины возникновения проблем, которые требуют изменения существующего положения

Этап 4. Нахождение нового решения и обязательства его выполнения. После того как признано существование проблемы и выбраны те, кто отвечает за ее решение, руководство должно заручиться их согласием по реализацию нового курса.

Этап 5. Эксперимент и выявление. Организация редко берет на себя риск сразу проводить крупные изменения. Она вначале проводит испытания планируемых изменений и выявляет скрытые трудности. Путем эксперимента и выявления отрицательных последствий руководство может скорректировать свои планы.

Этап 6. Подкрепление и согласование. На этом этапе необходимо убедить персонал в необходимости изменения. Можно показать подчиненным, что изменение выгодно как организации, так и им лично.

Этап 7. Разделение полномочий. Подход подразумевает высокую степень участия подчиненных в принятии решений. Разделение полномочий может быть эффективным в исследованиях, формировании политики и при разработке новых стратегий маркетинга.

Этап 8. Односторонние действия. Такой подход подразумевает использование административной власти для проведения изменений на основе полномочий должностных лиц организационной иерархии. Односторонние действия могут быть эффективными в ситуациях, где подчиненные по закону не могут обсуждать действия руководства, например в военных организациях, а необходимость в плюрализме мнений минимальная.

Этап 9. Делегирование полномочий. Делегирование полномочий уменьшает возможность будущего сопротивления переменам и создает широкий диапазон мнений по решаемой проблеме. Недостатки: возможное замедление реакции; качество решения может находиться под влиянием группового мышления; у подчиненных может отсутствовать необходимый опыт для взвешивания всех альтернатив в контексте общих целей организации.

19) Общая характеристика процессов в организациях

Процесс— это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

П оскольку

организация представляет собой

совокупность людей и средств,

рассматриваемую в аспекте

функционирования, то необходимо изучать

процессы, связанные с техническими

средствами (технологические процессы),

техническими средствами и людьми

(производственные процессы), только с

людьми (организационные и социальные

процессы, процессы принятия решений).

Технологические процессы являются

предметом изучения инженерных дисциплин,

процессы, в которых участвуют люди, —

предмет изучения группы дисциплин,

исследующих вопросы управления

организациями. Кроме того, каждая

организация электросвязи создана ради

процесса предоставления услуг

потребителям,

или пользователям системы.

оскольку

организация представляет собой

совокупность людей и средств,

рассматриваемую в аспекте

функционирования, то необходимо изучать

процессы, связанные с техническими

средствами (технологические процессы),

техническими средствами и людьми

(производственные процессы), только с

людьми (организационные и социальные

процессы, процессы принятия решений).

Технологические процессы являются

предметом изучения инженерных дисциплин,

процессы, в которых участвуют люди, —

предмет изучения группы дисциплин,

исследующих вопросы управления

организациями. Кроме того, каждая

организация электросвязи создана ради

процесса предоставления услуг

потребителям,

или пользователям системы.

предоставление услуги — это деятельность исполнителя услуги, необходимая для обеспечения выполнения услуги. Под обслуживанием понимается деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем услуги, которая определяется документом, содержащим требования и нормы, регламентирующие порядок и условия обслуживания. Условия обслуживания — это совокупность факторов, воздействующих на потребителя услуги в процессе обслуживания.

п роцесс

предоставления услуг можно представить

в виде следующей совокупностей

процессов (рис. 5.5): производственные

процессы (основные — технологические

процессы по передаче сообщений в

виде электрических сигналов, вспомогательные

— процессы технического обслуживания

и другие процессы эксплуатации

оборудования и сооружений); процессы

обслуживания на этапах доступа к системе

и доставки пользователям; процессы

обеспечения ресурсами; процессы

управления, включающие, в частности,

контроль за ходом других процессов и

оценку результата на выходе всех

процессов.

роцесс

предоставления услуг можно представить

в виде следующей совокупностей

процессов (рис. 5.5): производственные

процессы (основные — технологические

процессы по передаче сообщений в

виде электрических сигналов, вспомогательные

— процессы технического обслуживания

и другие процессы эксплуатации

оборудования и сооружений); процессы

обслуживания на этапах доступа к системе

и доставки пользователям; процессы

обеспечения ресурсами; процессы

управления, включающие, в частности,