- •3) Системный подход к организации управления

- •4) Оценка эффективности системного подхода к организации управления

- •5) Задачи менеджмента в телекоммуникациях

- •6 ) Классификация организаций

- •7) Функционирование организаций

- •8) Жизненный цикл организаци

- •9) Перемены и стабильность

- •10) Самоорганизация и самоуправление.

- •11) Управленческий цикл и методы управления

- •12) Общая характеристика процесса принятия решения

- •13) Общая характеристика методов и моделей эффективного принятия решений

- •14)Отраслевые особенности производственного менеджмента в телекоммуникациях

- •15) Системное представление телекоммуникационной сферы.

- •16) Цели создания и функционирования телекоммуникационной системы

- •17) Организационные структуры в телекоммуникациях

- •18) Адаптация организации к задачам ее развития

- •19) Общая характеристика процессов в организациях

- •20) Процессный подход к управлению организациями

- •21.Стратегический процесс и сложности его осуществления

- •Составляющие и атрибуты стратегии развития организации

- •Выбор потенциальных стратегий

- •Учет особенностей фирм при выборе стратегии

- •Основы планирования деятельности организации в контексте стратегического процесса

- •Назначение и структура бизнес-плана

- •Назначение и функции бюджетирования

- •Планирование потребностей в услугах и средствах связи

- •Система государственного регулирования отношений в сфере телекоммуникаций

- •Основные задачи и формы государственного регулирования отношений в телекоммуникациях

- •Развитие правовой базы в телекоммуникационной сфере

- •Создание правового механизма оказания универсальных услуг в телекоммуникациях

- •Ограничение монополии в телекоммуникациях

- •Международные аспекты взаимодействия в сфере телекоммуникаций

- •Международные организации в телекоммуникационной сфере

- •Глобальная инфокоммуникационная инфраструктура

- •Общая характеристика элементов инфокоммуникационных сетей

- •Сетевые технологии

- •Системы передачи и коммутации

- •Структура основных видов инфокоммуникационных сетей

- •Службы электросвязи

- •Услуги инфокоммуникационных сетей

- •Сетевые технологии создания услуг

- •Эталонная модель инфокоммуникационной сети

- •Системы управления взаимоотношениями с клиентами

- •Базовые принципы crm

- •Возможности crm в деятельности организации

- •Стандартизация процессов по работе с клиентами

- •Основные понятия и сущность управления качеством

- •Инструменты и методы оценки и управления качеством

- •Обеспечение управления качеством

- •Улучшение деятельности организации

- •Адаптация персонала к преобразованиям

- •Повышение компетентности и осведомленности персонала

- •Мотивация труда как инструмент управления

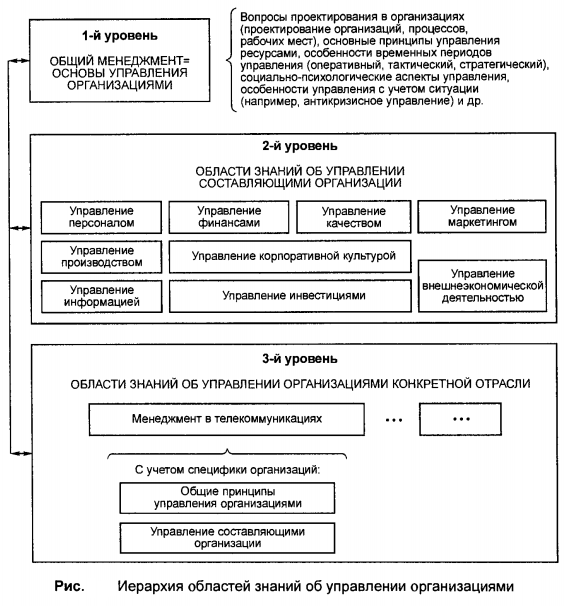

1) Понятие и предметная область менеджмента

Менеджмент— управление социально-экономическими системами, в том числе производственными. В более широком смысле означает разработку (моделирование), создание и максимально эффективное использование социально-экономических систем различных уровней.

C научной точки зрения, менеджмент — область систематизированных знаний об управлении организациями и их составляющими.

О сновная

цель менеджмента — достижение высокой

эффективности производства, лучшего

использования ресурсного потенциала

предприятия, фирмы, компании. Основные

функции менеджмента: планирование,

организация, мотивация, коммуникации,

управление, процессы разработки и

принятия решений, контроль. Взаимосвязь

этих функций определяется тем, что

нельзя управлять неорганизованной

системой, то есть, чем лучше организовано

предприятие, тем меньше оно нуждается

в управлении.

сновная

цель менеджмента — достижение высокой

эффективности производства, лучшего

использования ресурсного потенциала

предприятия, фирмы, компании. Основные

функции менеджмента: планирование,

организация, мотивация, коммуникации,

управление, процессы разработки и

принятия решений, контроль. Взаимосвязь

этих функций определяется тем, что

нельзя управлять неорганизованной

системой, то есть, чем лучше организовано

предприятие, тем меньше оно нуждается

в управлении.

Область знаний об управлении организациями не только очень велика, но и динамична. Динамичность обусловлена тем, что менеджмент питается от трех живых, постоянно развивающихся корней: другие науки; опыт управления организациями; культура.

Кроме того, расширение предметной области для исследования и, следовательно, изучения на каждом уровне определяется также глубиной познания объекта управления, т.е. организации. С одной стороны, со временем осуществляется более детальная декомпозиция этого объекта.

Любая наука существует и развивается для того, чтобы рано или поздно приносить практическую пользу. Поэтому с практической точки зрения менеджмент — совокупность принципов, методов, средств и форм управления организациями с целью повышения эффективности га деятельности за счет генерирования человеческой энергии и придания ей направленности.

Школа научного управления. К основным направлениям деятельности школы можно отнести: анализ элементов трудовых процессов, разработку принципов подбора работников, разработку систем обеспечения ресурсами в процессе труда, разработку систем стимулирования труда. Подход к управлению научной школы менеджмента был назван рационалистическим.

Тейлор впервые разработал методологические основы нормирования труда, внедрил в практику научные подходы подбора персонала. Система Тейлора заложила основы научной организации труда, через «создание многочисленных правил, законов и формул, которые заменяют личное суждение работника и которые могут быть с пользой применяемы только после того, как будет произведен систематический учет, измерение их действия».

Классическая (традиционная), илн школа административного управления. Она возникла почти одновременно со школой научного менеджмента. Ее основание в начале 20-х годов XX столетия связано с именем Анри Файоля (1841-1925), французского теоретика менеджмента и организатора производства, которого иногда называют «отцом менеджмента». Сформировалась эта школа в ответ на необходимость рационального ведения хозяйства, создания универсальных принципов управления, реализация которых обязательно приведет к успеху организации. Главная задача школы административного управления — исследование и применение на практике способов и возможностей совершенствования управления организацией в целом.

Школа человеческих отношений. Появилась в начале 30-х годов и связывается с именем Элтона Мэйо (1880-1949), американского социолога.

Выводы Мэйо состояли в следующем:

четко разработанные трудовые операции и высокая заработанная плата не всегда приводят к повышению производительности труда;

внутренние силы взаимодействия в коллективе или группе работников между собой могут оказаться более значимыми факторами, чем повышение производительности, четко разработанные трудовые операции и высокая заработная плата;

поведение человека на работе и результаты его труда во многом зависят от социальных условий и отношений между рабочими и менеджером;

рабочий по своей природе не ленив и, если ему созданы необходимые условия, будет проявлять инициативу и трудолюбие.

Эмпирическая школа исповедует ситуационный подход к управлению. Сущность ситуационного подхода — увязать конкретные приемы и концепции с определенными ситуациями так, чтобы организация достигала своих целей наиболее эффективным путем.

Новая школа науки управления. В ее рамках развивается количественный подход к управлению, ее главные принципы связаны с кибернетикой, общей теорией систем и исследованием операций. Принятие управленческих решений осуществляется на основе экономико-математических моделей с использованием ЭВМ.

Концепция процессного подхода.

Управление рассматривается как процесс, так как работа по достижению целей с помощью других людей — это не единовременное действие, а серия непрерывных разнообразных взаимосвязанных действий, возобновляющихся циклически. Эти действия, сами по себе являющиеся процессами, называются управленческими функциями {анализ, планирование, организация, мотивация, контроль).

Маркетинговый подход к управлению. Альфред Слоун (1875-1966) менеджер и теоретик менеджмента, почти 50 лет работал в компании General Motors и еще в 1921 г. за месяц с несколькими помощниками разработал стратегию, позволившую компании 30 лет быть лидером на рынке. Успех его простой схемы, учитывающей потребности клиентов, был обусловлен системным подходом к организации бизнеса и правильным пониманием маркетинга — создавать и производить товар, который нужен клиенту.

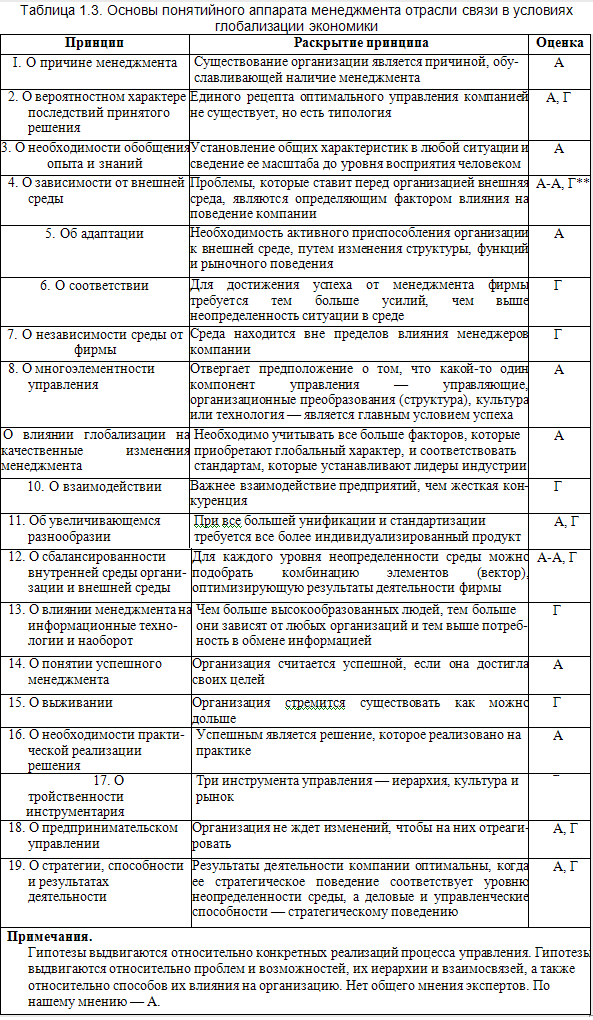

2) Принципы современного менеджмента

Принципы менеджмента — это общие закономерности, в рамках которых реализуются связи (отношения) между различными структурами (элементами) управленческой системы, устанавливаемые при возникновении и разрешении практических или теоретических задач управления.

Ф ормирование

принципов эффективного руководства

организациями происходит по мере

накопления практического опыта и

развития теории менеджмента на базе

системного и ситуационного подходов к

управлению в условиях достаточно

быстрого изменения окружающей среды

организаций, преимущественно в рамках

национальной экономики, а в последние

десятилетия — с учетом ее интернационализации.

ормирование

принципов эффективного руководства

организациями происходит по мере

накопления практического опыта и

развития теории менеджмента на базе

системного и ситуационного подходов к

управлению в условиях достаточно

быстрого изменения окружающей среды

организаций, преимущественно в рамках

национальной экономики, а в последние

десятилетия — с учетом ее интернационализации.

Сформулированные принципы достаточно высоко оценены менеджерами с точки зрения важности для успешного управления компанией связи в современных условиях:

3) Системный подход к организации управления

Основное назначение системы управления — обеспечение согласованного взаимодействия двух частей организации — производства и управления с целью достижения определенных конечных результатов. Выделение производства и управления обусловлено не только разным их назначением, но и особенностями процессов, методов и средств, с помощью которых они оказывают влияние на достижение целей организации. Вместе с тем процессы производства и управления тесно взаимосвязаны. Действительно, при формировании организации, т.е. определении ее назначения, масштабов, размещения и т.п., учитываются вопросы управляемости, в том числе структура управления, состав функций управления, совокупность методов воздействия. При этом система управления воздействует на производство путем реализации тех или иных целей, а производства воспринимает воздействие и развивается в заданном направлении, определяя, в свою очередь, развитие системы управления.

Важно отметить, что базовым типом взаимодействия производства и управления является экономическое, в результате применения которого управляющие воздействия (как непосредственный результат управленческого труда) материализуются в конечных результатах производства. Наряду с экономическими и во взаимосвязи с ними существуют социальные, организационные, технологические и иные взаимодействия.

Системный подход позволяет структурировать смутно определенную проблему на основе анализа имеющейся информации, в том числе полученной экспертным путем. Затем установить взаимосвязи составляющих проблемы, дать, где это возможно, количественные оценки. После этого уже можно применять аппарат математического и иного моделирования и выбора наилучших решений, этапы и последовательность осуществления которых тоже часто являются сферой применения системного подхода.

Конкретная последовательность проведения системного анализа определяется исследователем и носит в значительной степени индивидуальный характер. Модель исследуемой ситуации должна обладать такими свойствами, как:

целостность, т.е. наличие общих свойств совокупности элементов;

изолированность, а именно: комплекс объектов, образующих систему, можно рассматривать изолированно от среды;

делимость, что позволяет целостный объект рассматривать как совокупность элементов;

разнообразие и идентифицируемость, в соответствии с которыми все элементы, включенные в систему, обладают собственным состоянием и поведением, отличным от состояния и поведения других элементов, что позволяет отделить один элемент от других и изучить его особенности.

Цели, функции и методы управления в комплексе характеризуют содержание деятельности и могут рассматриваться в различных аспектах. Определяющим является методологический аспект, отражающий совокупность принципов, закономерностей и законов, реализуемых в процессе управления, и позволяющий определить, с какой целью, на что и как следует воздействовать для получения желаемого результата, в том числе в производстве.

Экономический аспект характеризует управление как специфический вид труда, обеспечивающий выработку и реализацию управленческого воздействия, т.е. определенного результата, на получение которого были затрачены ресурсы. Таким образом, этот аспект позволяет оценить эффективность управления.

Организационный аспект характеризует отдельные стадии процесса формирования подразделений организации в соответствии с целями, а также распределения полномочий как средство распределения и координации задач (см. разд. 2.2).

Информационно-технологический аспект включает в себя совокупность процедур и операций, связанных с информационным обеспечением принятия решения.

В процессе управления происходит взаимодействие людей, поэтому кроме названных предполагается наличие социального, психологического и правового аспектов, взаимосвязанных с остальными.