- •Раздел 1. « Общие сведения о дорожных машинах»

- •Тема 1.1 « Классификация и типаж дорожных машин»

- •Тема 1.2 « Общие сведения о приводах и системах управления»

- •Тема 1.3 «Тяговые средства»

- •Раздел 2. « Устройство автомобилей и тракторов»

- •Тема 2.1 « Общее устройство автомобилей и тракторов»

- •- Общего назначения

- •Тема 2.2 «Общие сведения о двигателях»

- •Тема 2.3

- •Тема 2.4 « Система питания карбюраторного двигателя»

- •Тема 2.5 « Система питания дизельного двигателя»

- •Тема 2.6 « Электрооборудование»

- •Тема 2.7 « Трансмиссия»

- •Тема 2.7 « Механизмы управления»

- •Тема 2.9 « Ходовая часть, кузов, кабина»

- •Тема 2.10 « Автомобили-самосвалы. Автомобильные поезда»

- •Раздел 3 « Подъемно-транспортные машины и энергическое оборудование»

- •Тема 3.1

- •«Краны»

- •Тема 3.2 « Погрузочно-разгрузочные машины»

- •Тема 3.3 «Машины и устройства непрерывного транспорта»

- •Тема 3.4 «Механизмы для водоотлива и водопонижения»

- •Тема 3.5 «Передвижные компрессоры»

- •Тема 3.6 « Передвижные электростанции и передвижные электросварочные агрегаты»

- •Раздел 4 «Машины и оборудование для производства дорожно-строительных материалов»

- •Тема 4.1

- •«Бурильные станки»

- •Тема 4.2 «Дробильно-сортировочное оборудование и установки»

- •Тема 4.3 « Оборудование для транспортирования, хранения и подогрева битума»

- •Тема 4.4 «Машины и оборудование для транспортировки и хранения цемента»

- •Тема 4.5 «Асфальтосмесительные установки»

- •Тема 4.6 «Бетоносмесительные установки. Машины и оборудование для транспортирования цементобетонной смеси»

- •Раздел 5 « Машины для устройства земляного полотна и дорожных одежд»

- •Тема 5.1

- •«Машины для подготовительных работ»

- •Тема 5.2 «Бульдозеры»

- •Тема 5.3 «Скреперы»

- •Тема 5.4 «Автогрейдеры и грейдеры»

- •Тема 5.5 «Грейдер-элеваторы»

- •Тема 5.6 «Одноковшовые экскаваторы»

- •Тема 5.7 « Многоковшовые экскаваторы»

- •Тема 5.8 «Машины и оборудование для гидромеханизации земляных работ»

- •Тема 5.9 «Машины для устройства усовершенствованных, облегченных и переходных дорожных одежд»

- •Тема 5.10 «Машины для устройства асфальтобетонныхпокрытий»

- •Тема 5.11 «Машины для уплотнения земляного полотна, оснований и дорожных одежд»

- •Тема 5.12 «Комплекты машин для устройства цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов»

- •Раздел 6 «Оборудование для постройки малых мостов»

- •Тема 6.1

- •«Оборудование для погружения свай»

- •Тема 6.2 «Механизированный инструмент»

- •Раздел 7 «Машины и оборудование для содержания и текущего ремонта автомобильных дорог и аэродромов»

- •Тема 7.1

- •«Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог и аэродромов в весенний, летний и осенний периоды»

- •Тема 7.2 «Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог и аэродромов в зимний период»

- •Тема 7.3 «Машины и оборудование для текущего ремонта автомобильных дорог и аэродромов»

- •Раздел 8 «Производственная эксплуатация дорожных машин»

- •Тема 8.1

- •«Основные положения по использованию машин, подготовка машин к технической эксплуатации»

- •Тема 8.2 «Приемка-передача машин, обкатка и ввод в эксплуатацию»

- •Тема 8.3 « Монтаж,демонтаж и транспортирование машин»

- •Тема 8.4 «Списание машин и оборудования»

- •Тема 8.5 «Эксплуатация грузоподъемных и погрузочно-разгрузочных машин»

- •Тема 8.6 «Эксплуатация машин для подготовительных и земляных работ»

- •Тема 8.7 «Эксплуатация дробильно-сортировочных машин»

- •Тема 8.8 « Эксплуатация машин и оборудования производственных предприятий»

- •Тема 8.9 «Эксплуатация машин и оборудования для устройства дорожных одежд»

- •Тема 8.10 «Эксплуатация энергетического оборудования и установок»

- •Раздел 9 «Техническое обслуживание дорожно-строительных машин»

- •Тема 9.1

- •«Система технического обслуживания и текущего ремонта машин»

Тема 8.6 «Эксплуатация машин для подготовительных и земляных работ»

Земляные работы, переработка грунта — работы, включающие в себя:

разработку грунта

перемещение

укладку и уплотнение

При этом различают открытые земляные работы, подводные и подземные. Открытые работы подразумевают работу на поверхности земли, и горные разработки тоже к ним относятся. Земляные работы входят в состав строительных работ.

Все такие работы сводятся к тому, что в грунте либо делается выемка, либо насыпается дополнительный грунт.

В первом случае выемка, которая отрывается только для добычи грунта, будет называться резервом, а насыпь — отвалом или кавальером.

Поэтому цель земляных работ можно определить как создание инженерных сооружений из грунта. К ним может быть отнесено строительство дорог любого типа, каналов и траншей, площадок для различных целей, в частности устройство оснований зданий и сооружений, наконец, планировка территории под застройку и благоустройство.

Применение

В промышленном, гражданском и транспортном строительстве земляные работы требуются при возведении дорог и площадок, устройстве траншей и котлованов.

Трудозатраты

Земляные работы являются одними из самых трудоёмких и требуют до 15 % стоимости и до 20 % трудоёмкости от общего объёма строительных работ. По статистике там занято 10 % от общего числа рабочих.

Земляные сооружения по своему назначению делятся на постоянные и временные.

Постоянные земляные сооружения предназначены для эксплуатации в течение длительного времени. К ним относятся: спланированные площадки, земляное полотно дорог, плотины, дамбы, каналы, искусственные водоемы, отстойники и т. п.

Временные земляные сооружения устраивают для выполнения последующих строительно-монтажных работ. Это траншеи, котлованы, различного вида перемычки, временные нагорные и водо-перехватывающие канавы и т. п.

В жилищно-гражданском и промышленном строительстве наибольшее распространение получили работы, связанные с планировкой площадок, устройством котлованов и траншей. Объемы этих работ постоянно увеличиваются и в настоящее время составляют 16 млрд. м3 в год. Численность рабочих на выполнении земляных работ составляет 9,3 % общей численности рабочих в строительстве, в том числе на выполнении работ вручную — 2,9 %.

Земляные работы, в зависимости от строительных свойств грунта, осуществляют гидромеханическим, взрывным, комбинированным, механическим или другими специальными способами.

Гидромеханический способ состоит в разработке грунта напорной водяной струей гидромониторных установок или всасывании грунта со дна водоемов плавучими землесосными снарядами.

Взрывной способ основан на использовании силы взрывной волны различных взрывчатых веществ, заложенных в специально устроенные шпуры, скважины или шурфы, и является одним из эффективных средств механизации трудоемких и тяжелых работ.

Механический способ заключается в разработке грунта землеройными (одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами) и землеройно-транспортными (бульдозерами, скреперами, грейдерами, грейдерами-элеваторами) машинами.

В строительстве этим способом выполняется 80...85 % земляных работ. В нашей стране применяется свыше 140 тыс. экскаваторов, 42 тыс. скреперов и 142 тыс. бульдозеров. Основные объемы работ выполняются одноковшовыми экскаваторами (38,2 %), бульдозерами (29,7 %), скреперами (15 %), многоковшовыми экскаваторами (6 %) и прочими машинами (11,1 %).

Одноковшовые экскаваторы — универсальные землеройные машины, выполняющие рытье котлованов, траншей, каналов, а также устройство насыпей и других земляных сооружений. Экскаваторы оснащаются различным сменным оборудованием: прямой или обратной лопатой — для разработки грунта выше или ниже уровня стоянки экскаватора (рытье траншей и котлованов); драглайном — для разработки грунта ниже уровня стоянки экскаватора (рытье глубоких котлованов, широких траншей, возведения насыпей); грейфером — для рытья небольших, но сравнительно глубоких котлованов, а также для погрузочно-разгрузочных работ; телескопическим оборудованием — для планировочных работ (экскаваторы-планировщики).

Одноковшовые экскаваторы бывают с механическим (канатным) и гидравлическим приводом. В настоящее время широко применяются гидравлические экскаваторы, которые по сравнению с канатными имеют значительные конструктивные и технологические преимущества: они более производительны (на 15... ...20 %), легче в управлении, эффективны при разработке плотных и полускальных грунтов, их конструкция позволяет оперативно заменять сменное оборудование и сменные рабочие органы. Кроме того, гидравлические экскаваторы обеспечивают с одной стоянки в большую рабочую зону экскаватора.

В промышленном и жилищно-гражданском строительстве в основном нашли применение прямые и обратные лопаты с ковшом вместимостью от 0,4 до 1,25 м3 (реже до 2,5 м3), а также драглайны и грейферы с ковшом вместимостью от 0,4 до 1 м3.

Многоковшовые экскаваторы (цепные и роторные продольного копания) служат для разработки грунта ниже уровня стоянки, в основном при отрывке траншей (с вертикальными и наклонными стенками)под фундаменты, инженерные и трубопроводные сети.

Землеройно-транспортные машины предназначены для послойного копания, транспортирования, отсыпки и планировки грунтов.

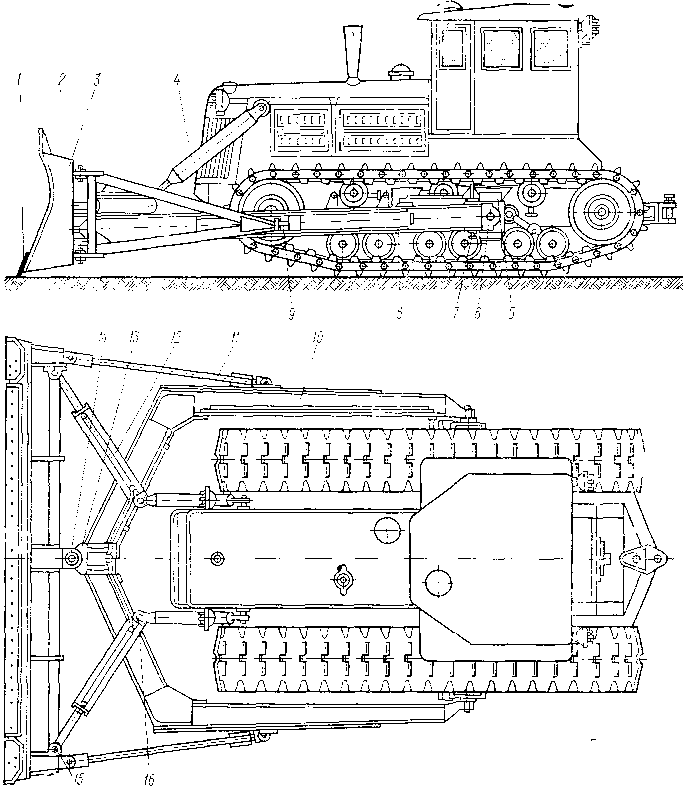

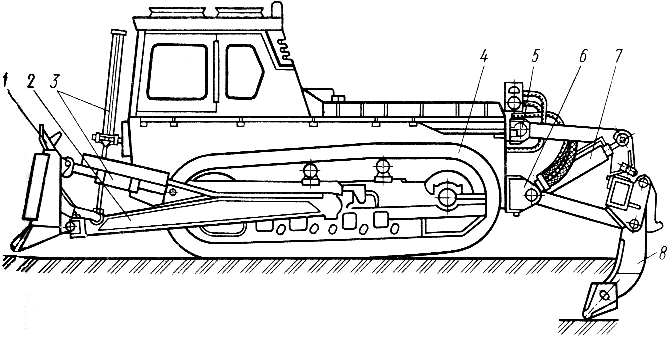

Бульдозеры используют для копания, перемещения и планировки грунта, а также его зачистки в котлованах, разработанных другими землеройными машинами. Мощность двигателя бульдозера — от 55 до 450 кВт (75...600 л. с), а в отдельных случаях — 750 кВт (1000 л. с).

Бульдозер, оборудованный навесным статическим рыхлителем, служит для рыхления мерзлых и полускальных грунтов. Сверхмощные бульдозеры (мощностью свыше 400 кВт), например Чебоксарского завода на базе трактора Т-500, приспособлены для эффективного рыхления сильно промерзших глинистых и полускальных грунтов, а также трещиноватых скальных грунтов.

Скреперы применяют для послойного копания, транспортирования и отсып-

ки слоями мягких и сыпучих грунтов. В последние годы скреперы стали также использоваться для выемки и транспортирования мерзлых, полускальных и трещиноватых скальных грунтов после предварительного их рыхления навесными статическими рыхлителями. Скреперы могут быть прицепными (вместимость ковша 2,25... 15 м3) и самоходными (4,5...25 м3, а в перспективе до 50 м3). Для загрузки самоходных скреперов используют тракторы-толкачи. Одноковшовые погрузчики, в особенности на пневмоколесном ходу, благодаря высокой мобильности и значительной производительности, получают все более широкое распространение в строительстве. Они применяются как погрузочное, погрузочно-транспортное и вспомогательное оборудование.

В нашей стране серийно выпускаются фронтальные погрузчики на пневмоколесном ходу, в основном малой мощности, с ковшом вместимостью 1...2 м3. Прошли испытания опытного образца погрузчика ТО-21 грузоподъемностью 15 т и вместимостью ковша 7,5 м3. Намечается создание мощных погрузчиков грузоподъемностью 25 т (вместимость ковша 12,5 м3) и 40 т.

Грейдеры и автогрейдеры предназначены для планировочных и профилировочных работ с грунтом или материалами, используемыми для устройства дорожных оснований.

Грейдеры-элеваторы применяются для послойного копания грунта и перемещения его в отвал или транспортные средства.

Гидромониторные установки и земснаряды отделяют, транспортируют и укладывают грунт с помощью воды. Они служат для намыва площадок, плотин, насыпей, разработки котлованов, спрямления русел рек, углубления водоемов, добычи и сортировки песка, гравия и т. п. Для транспортирования грунта применяют трубопроводы.

Грунтоуплотняющие машины и механизмы предназначены для послойного уплотнения различных по физико-механическим свойствам грунтов. Для этой цели применяют кулачковые катки, трамбовочные плиты, вибрационные установки, навесные гидротрамбовки, вибраторы и другие средства.

Для транспортирования грунта используют самосвалы, автопоезда в составе автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КраЗ или КамАЗ и самосвальных прицепов грузоподъемностью 2,25; 3,5; 4,5; 6; 7; 9; 11; 25; 27; 40 и 75 т; ленточные конвейеры и специально оборудованные саморазгружающиеся вагоны (думпкары). В перспективе намечается создание специальных самосвалов-землевозов и полуприцепов-самосвалов грузоподъемностью 180...300 т с дизель-электрическим приводом.

Комбинированный способ представляет сочетание указанных выше способов и зависит от условий разработки. Наиболее часто применяют сочетание механического способа с гидромеханическим или взрывным.

Наличие различного вида строительных машин, механизмов и специального оборудования еще не обеспечивает полной ликвидации ручного труда, особенно при выполнении малых объемов земляных работ (зачистка и планировка траншей, приямков, отделка откосов, подготовка песчаных подушек под фундаменты, засыпка, разравнивание и уплотнение грунтов в стесненных условиях и т. п.).

Общие положения . В состав подготовительных работ входят:

восстановление выноса трассы на местность и создание геодезической разбивочной основы;

перенос и переустройство воздушных и кабельных линий связи, электропередачи, трубопроводов, коллекторов и др.;

снос или перенос из отведенной территории зданий и сооружений;

восстановление и закрепление трассы дороги;

расчистка дорожной полосы;

обеспечение предпроизводственного водоотвода; расчистка территорий, отведенных под карьеры и резервы;

подготовка и усиление сети автомобильных дорог, намечаемых к использованию в период строительства;

строительство производственных предприятий, временных жилых поселков.

В особых климатических и грунтовых условиях, а также в городах и населенных пунктах проектом организации строительства могут быть предусмотрены дополнительные виды подготовительных работ (предварительное осушение, водопонижение, сооружения для защиты от оползней, лавин, осыпей и т. п.). Все виды подготовительных работ выполняются в течение подготовительного периода, на продолжительность которого в соответствии с указаниями СНиП 1.04.03-85 может быть увеличен нормативный срок строительства объекта.

Подготовительные работы выполняют в сроки, установленные общим графиком организации строительства (что должно быть отражено в проекте), как правило, до начала основных работ по сооружению земляного полотна. На крупных объектах с продолжительностью строительства более одного сезона следует совмещать сроки выполнения подготовительных и основных (как сосредоточенных, так и линейных) работ, в составе комплексного потока по сооружению земляного полотна. При этом работы по оформлению и выноске в натуру отвода земель, сносу и переносу зданий, сооружений и коммуникаций могут выполняться на крупных объектах по отдельным графикам в составе общего срока строительства с учетом гарантированного опережения подготовительных работ на данном участке.

Перенос и переустройство пересекаемых трассой линий связи, электропередачи и трубопроводов должны осуществляться по проектам специализированных проектных организаций, которые устанавливают характер и объемы работ и целесообразные методы их выполнения. Эти работы, как правило, должны выполнять специализированные строительно-монтажные организации по подрядному договору с генеральной подрядной строительной организацией.

Организация и методы сноса и переноса зданий и сооружений определяются их размерами и капитальностью. В случае необходимости сноса или переноса крупных и капитальных зданий и сооружений такие работы должны выполняться по специальному проекту.

Временные сооружения производственного и бытового назначения, жилые здания строятся, как правило, по типовым проектам, в состав которых должны входить указания по организации и производству строительных работ.

Восстановление и закрепление трассы. При восстановлении трассы необходимо выполнять геодезические работы с целью переноса проекта на местность и контроля соответствия проекту размеров и высотных отметок сооружения. Полнота и качество геодезических работ во многом определяет качество строительства.

До начала строительства, включая подготовительные работы, выполняется восстановление обозначенных в период проектных изысканий: оси трассы (или узловых точек летного поля аэродромов), осей искусственных сооружений, границ отведенной территории, а также геодезической разбивочной основы, служащей для привязки отметок и расстояний к государственной геодезической сети. Эти работы, включая изготовление и установку знаков, выполняются заказчиком. Состав, размещение и форма знаков разбивочной и геодезической основы регламентируются проектной документацией.

Точность построения разбивочной основы и выноса проекта на местность для дорог в соответствии с нормативными требованиями должна обеспечивать величины средних квадратических погрешностей не более приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Назначение |

Угловые измерения, град. |

Линейные измерения |

Превышение на 1 км хода, мм |

Для дорог в пределах застраиваемой территории |

10 |

1/5000 |

10 |

Для дорог вне застраиваемых территорий |

30 |

1/2000 |

15 |

При выносе проекта на местность проводится восстановление обозначенной при проектных изысканиях трассы или разбивочной сетки аэродрома и установка дополнительных знаков закрепления. Трасса закрепляется плановыми осевыми знаками на прямых участках не менее чем через 0,5 км, а также на углах поворота трассы. Высотные реперы устанавливают не реже чем через 0,5 км. При сложном рельефе расстояние сокращается с учетом конкретных условий. Главными элементами разбивочной основы являются поперечники, на которых закрепляются, кроме осевых, боковые створные столбы, обозначения границ полосы отвода, выносимые знаки и т. п.

Состав закрепления на местности проектов мостов и труб определяется в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91; для аэродромов — в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96; для зданий различного назначения — СНиП 3.01.03-84.

Для внутренних дорог предприятий и городских дорог дополнительные требования к геодезической разбивочной основе могут устанавливаться в том числе органами местного управления.

Основные знаки и реперы должны быть надежно закреплены на местности врытыми столбами или кольями с соответствующей маркировкой фиксируемых точек. В маркировке черной несмываемой краской указывают сокращенное наименование организации, выполнившей геодезические работы, номер или плановое положение знака, высотную отметку (в случаях ее определения), год установки.

Углы поворота трассы (УТ) закрепляют четырьмя знаками: в вершине угла (на месте установки теодолита) забивают потайной колышек вровень с поверхностью земли. УТ и по радиусу 0,7 м вокруг него выкапывают канавку глубиной 15 см. Грунтом, полученным при отрывке канавки, прикрывают потайной колышек. На расстоянии 2 м по направлению наружной биссектрисы угла закапывают угловой опознавательный столб с маркировкой. На продолжении сторон угла за пределами предстоящих земляных работ устанавливают еще два опознавательных столба — ОС. Вершину угла поворота — УС привязывают с фиксацией в документации к двум-трем постоянным предметам на местности (элементы зданий, крупные деревья и т. п.).

Если вершина угла поворота размещена за пределами строительных работ, ее можно закреплять насыпным конусом земли высотой 0,5 м, диаметром 1,3 м. Кол, соответствующий точке вершины угла, забивают вровень с землей. По подошве конуса выкапывают канавку глубиной 15 см. На расстоянии 20 см от УТ забивают кол — сторожок с соответствующей маркировкой.

Для закрепления на местности начала и конца трассы или отдельных участков устанавливают осевые створные столбы. Створные столбы размещают в пределах визуальной видимости, как правило, через 0,5 км, в равнинной местности и на гребнях возвышений в пересеченной местности. Столбы аналогичной конструкции устанавливаются на основных точках разбивки аэродромов в начале и конце ВПП.

Закрепление основных точек разбивки искусственных сооружений (осевые, концевые) выполняется кольями с выноской на угловые (опознавательные) столбы. Пикеты и плюсовые точки трассы, начало и конец каждой кривой обозначают кольями, забитыми вровень с поверхностью земли, со сторожками, размещаемыми в 15-20 см. Промежуточные основные точки трассы закрепляют по поперечникам, размещаемым в равнинной местности не реже чем через 500 м, а в пересеченной местности — в пределах расстояния видимости.

При закреплении трассы устанавливаются постоянные и временные реперы. Для постоянных реперов рекомендуется использовать металлические марки в стенах зданий и сооружений, выходах скальных пород или знаки из отрезков труб, рельсов на бетонном фундаменте.

Все основные точки опорной разбивочной сети закрепляются за пределами рабочей зоны выносными кольями. Выносные колья устанавливаются, как правило, в створе поперечников или на нормалях к пикетным знакам, исходя из обеспечения видимости в поперечном и продольном направлениях. Выносные знаки линейных точек привязываются по расстоянию к 2-3 другим знакам или постоянным предметам, высотные выносные точки (выносные реперы), кроме того, привязываются к отметкам. В условиях пересеченного рельефа или при опасности утраты выносные знаки дублируются через 10-20 м по поперечнику.

Выносные знаки размещают вблизи границы полосы отвода вне зоны производства работ и возможных путей перемещения машин и автотранспорта. Допускается использование для выносных знаков обозначений на выходах скальных пород, стенах сооружений и т. п. Все установленные знаки фиксируются в геодезическом журнале установленной формы.

Работы по переносу (восстановлению) трассы в натуре оформляются документами по формам, приведенным в СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Система установленных знаков в натуре совместно с технической документацией на нее передается от заказчика подрядчику по рабочему акту не позднее чем за 10 дней до начала работ на данном участке.

Производство каких-либо работ, включая расчистку отведенной территории и снос строений, до получения официальных документов об отводе и выносе на местность знаков разбивочной основы не допускается. Во время производства земляных и других видов работ должны быть приняты меры по обеспечению сохранности знаков разбивки. Все поврежденные в процессе работ знаки должны немедленно восстанавливаться с соответствующей инструментальной проверкой.

Геодезические работы по непосредственной разбивке сооружений, входящих в комплекс автомобильной дороги или аэродрома (земляное полотно, грунтовое основание, искусственные сооружения, здания, водоотвод и др.), а также по геодезическому контролю в ходе строительства выполняются геодезической службой подрядчика в составе технологических процессов строительства данных сооружений. В простых случаях допускается выполнение рабочей разбивки и геодезического контроля силами линейного персонала.

Расчистка и подготовка полосы отвода. До начала земляных работ территории постоянного и временного отвода в пределах границ, переданных в натуре подрядчику и обозначенных на местности знаками, должны быть полностью освобождены от воздушных и кабельных линий электропередач и связи, трубопроводов, коллекторов, а также зданий и сооружений, посторонних предметов. Сохранение воздушных или подземных линий допускается в случаях, обусловленных проектной документацией при условии принятия совместно с владельцем линии (организацией, ответственной за эксплуатацию) мер, полностью исключающих ее повреждение, обеспечивающих безопасность ведения работ и своевременную установку устройств, предусмотренных проектом для защиты в период эксплуатации.

Работы по переносу и переустройству линий, сносу и переносу зданий и сооружений должны, как правило, выполняться специализированными организациями, определенными владельцами.

Расчистку полосы отвода от леса, кустарника, пней, порубочных остатков, крупных камней, строительного мусора и др. осуществляют по отдельным участкам в порядке очередности производства на них работ по возведению земляного полотна.

В пределах площадок, отводимых для строительства предусмотренных проектом постоянных и временных зданий и сооружений, деревья удаляют лишь на площадях, которые будут непосредственно заняты этими зданиями и сооружениями.

При прохождении трассы через местность, покрытую лесом, для работ по его удалению организуется самостоятельный комплексный поток. В состав работ по подготовке просеки входит: подготовка лесосеки, валка леса, обрубка сучьев, сбор и удаление порубочных остатков, трелевка хлыстов к временным складам, разделка хлыстов на сортаменты, погрузка и вывоз деловой древесины или дров, корчевание пней.

Подготовка лесосеки включает уборку сухостойных и зависших деревьев, вырубку кустарника и мелколесья, прокладку трелевочных волоков и организацию временного склада, где предусматривается разделка хлыстов на сортаменты, складирование и отгрузка полученной деловой древесины или дров, прокладка в необходимых случаях тракторных путей и временных дорог.

Трелевочные волоки и временные склады должны размещаться в пределах отведенной территории, а в случае невозможности — в местах, определенных проектом, с соответствующим оформлением временного отвода. Вывоз древесины и отходов за пределами отведенной полосы производится по временным дорогам, проложенным в соответствии с проектом, и по дорогам существующей сети.

Лес удаляют, как правило, лесовальными машинами или моторными пилами. Высота пней должна быть минимальной. Для направленной валки деревьев, облегчающей трелевку, применяют различные приспособления (валочные вилки, валочные лопатки и др.). Лес валят преимущественно в зимний период, так как это обеспечивает лучшие условия просушки дорожной полосы в весеннее время до начала земляных работ и облегчает трелевку и вывоз полученного при прорубке просеки леса по зимнему пути, особенно при наличии заболоченности.

Допускается валка деревьев без спиливания вместе с корнями с использованием для трелевки в места разделки бульдозеров и корчевателей-собирателей на тракторах класса 100 кН и более. При валке деревьев и кустарника вместе с корнями необходимая сортировка и полная вывозка древесины производится до начала работ по удалению плодородного слоя почвы. Удаление леса или кустарника вместе с плодородным слоем почвы не допускается.

Просеку по ширине следует разбивать на 2-3 пасеки (полосы), располагаемые вдоль просеки. Трелевочные волоки шириной 5 м прорубают вдоль каждой пасеки по ее центру. Временные склады располагают вне рабочей пасеки в пределах ранее разработанной пасеки или на свободном от леса месте.

Валку деревьев надлежит выполнять только в дневное время звеньями, работающими одно от другого на расстоянии не менее 50 м. При валке леса в лесной и таежной местности с большими объемами работ следует руководствоваться Технологическими нормами и пособиями, разработанными для предприятий лесной промышленности.

На участках просек с кустарниками и мелколесьем при толщине стволов до 10-15 см расчистка дорожной полосы может выполняться с помощью кустореза с последующим собиранием срезанных кустов и деревьев и вычесыванием корней с помощью корчевателя-собирателя или бульдозерно-рыхлительного агрегата.

Собирание в кучи порубочных остатков и мелколесья (обрубленных сучьев, вершин, срезанного кустарника) выполняют корчевателем-собирателем после вывозки с пасеки хлыстов. Места для укладки порубочных остатков выбирают так, чтобы кучи не мешали последующим работам по корчевке пней, вычесыванию корней и возведению земляного полотна. Кучи должны располагаться не ближе 8 м от стены леса.

Порубочные остатки, мелколесье, выкорчеванные пни должны вывозиться для промышленной переработки или в места складирования, отведенные органами лесного хозяйства. Сжигание остатков на месте допускается по согласованию с лесхозом и органами пожарного надзора в установленное ими время.

Пни высотой не более 10 см допускается оставлять в основании земляного полотна, предназначенного для усовершенствованных облегченных, переходных и низших покрытий на дорогах III — V категории при насыпях более 1,5 м, а также в тех случаях, когда проектом не предусмотрено полное удаление дерново-растительного слоя (переходы через болота, неустойчивые склоны и т. п.).

Возможность оставлять пни в полосе расчистки за пределами основания земляного полотна (резервы, кавальеры, бермы, а также в местах выемок, траншей, резервов, берм и т. п.) должна быть определена проектом. В грунтовых основаниях аэродромных покрытий оставление пней не допускается.

Корчевку пней следует выполнять корчевателями-собирателями, а при небольших объемах работ — бульдозерами. При корчевке крупных пней с сильно развитой корневой системой в целях облегчения корчевки корни подкапывают и подрубают. Вычесывание корней, оставшихся после корчевки пней и срезки кустарника и мелколесья, осуществляется корчевателем-собирателем.

При реконструкции аэродромов удаление старых покрытий производится в том случае, если это предусмотрено проектом. Взлом покрытий выполняется навесными рыхлителями с последующей погрузкой в автосамосвалы погрузчиками или со сдвижкой обломков бульдозером в установленные проектом места. При толщине бетонных покрытий более 20 см и малой степени их растрескивания необходимо перед рыхлением раздроблять плиты.

На площадях, предназначенных для притрассовых карьеров и резервов, до начала их разработки должны быть выполнены подготовительные работы, обеспечивающие непрерывность последующей эксплуатации. Для разработки карьеров и резервов в зимнее время в состав подготовительных работ включаются специальные мероприятия по ограничению промерзания грунта. Для обеспечения условий работы в темное время суток зона работ должна быть оборудована освещением.

Создание геодезической разбивочной основы для карьеров заключается в выносе на местность реперов и в обозначении контуров разработки. Контуры обозначают выносными столбами, закрепляющими границы выработки на углах и на прямых участках, с установкой не реже чем через 50 м.

В проекте разработки карьеров должны быть указаны места отвалов вскрыши и отдельно — временного складирования грунта плодородного слоя почвы, предназначенного для рекультивации. Места отвалов грунта, пригодного для насыпей, в том числе из выемок, должны иметь обозначение контуров на месте.

При подготовке к срезке грунта на больших площадках (строительство ВПП и др.) целесообразно устраивать сеть водоотводных канав или систему дренажа с выводом воды за пределы летного поля.

Проектом организации строительства может быть предусмотрено частичное или полное устройство постоянных водоотводных или осушительных сооружений в подготовительный период, до начала основных работ.

При подготовке к работе карьеров или резервов должны быть прокопаны выездная и разрезная траншеи, подготовлен рабочий забой. Траншеи, ведущие к рабочему забою, должны иметь организованный поверхностный сток со сбором и выпуском воды за пределы забоя и подъездных путей. При наличии уклона местности и стока в сторону резерва или выемки следует предварительно устраивать перехватывающую (нагорную) канаву.

Разбивочные работы. Рабочая разбивка выполняется с целью обеспечения соответствия проекту всех геометрических размеров земляного полотна и является развитием геодезической разбивочной основы, фиксирующей вынос на местность линейных и высотных геометрических параметров. Рабочая разбивка производится геодезической службой исполнителя земляных работ.

Рабочую разбивку выполняют после снятия плодородного слоя почвы, расчистки, планировки и уплотнения основания непосредственно перед производством работ. Сначала рабочие поперечники строят с использованием геодезической разбивочной основы в местах перелома профиля поверхности и по нормалям в характерных точках кривых. Далее выполняется попикетная разбивка поперечников с установкой специальных знаков, по которым в процессе работ с помощью вешек, визирок и откосников можно определить требуемые размеры и отметки в любой точке земляного полотна.

Разбивку поперечников выполняют с помощью теодолита, который устанавливают над осевой пикетной точкой. По линии, составляющей 90° к направлению оси, откладывают мерной лентой проектные размеры и фиксируют колышками со стержнями подошву насыпи или бровку выемки с записью в журнале отметок колышков, а также границу кюветов, других элементов земляного полотна, боковых резервов. Отметки фиксируют только по тем точкам, которые будут использоваться для выноса высотных параметров.

Рабочие поперечники с обозначением характерных точек вешками и визирками устраивают: на прямых — через 50 м; на вогнутых кривых — через 10-20 м; на горизонтальных и выпуклых кривых — через 20-50 м.

Край откоса насыпи или выемки, а также бровки бокового резерва обозначают прихватыванием плуга или рыхлителя. Высотная и плановая разбивка насыпей и выемок должна контролироваться с переносом характерных точек через каждые 1,0-1,5 м по высоте.

В процессе производства земляных работ используется система знаков, в основном, переносных: вешки, визирки, откосники, которые позволяют операторам машин соблюдать проектные размеры и высоты, вынесенные на поперечниках.

Вешки устанавливают или выставляют в створах между плановыми точками на поперечниках или разбивочных осях летного поля; визирки — между высотными отметками; откосники — в дополнение к вешкам при планировке откосов.

Временные дороги для нужд строительства. Подъездные и внутриобъектные, в том числе землевозные дороги должны обеспечивать выполнение необходимого объема перевозок для нужд строительства в период, определенный графиком поставки соответствующих материалов. Категорию дорог и тип покрытия назначают на основе ожидаемой интенсивности движения с учетом срока службы и сезонности перевозок. В состав проекта организации строительства (ПОС) должны быть включены рабочие чертежи плана, продольного профиля и конструкций временных дорог.

Для нужд строительства следует максимально использовать существующую дорожную сеть. При необходимости проектом должно быть предусмотрено улучшение существующих дорог (устройство дополнительных слоев покрытий, усиление труб и мостов). Параметры дорог общей сети, улучшенных для целей строительства, должны соответствовать требованиям СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

Проезд транспортных средств и дорожных машин за пределами отведенной для строительства территории допускается только по временным дорогам или специально выделенным маршрутам общей сети.

При выполнении земляных работ в зимнее время в I и II климатических зонах следует устраивать зимние автомобильные дороги в соответствии с ВСН 137-89 «Инструкция по проектированию, строительству и содержанию зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-востока СССР».

После окончания эксплуатации все временные землевозные дороги (за исключением участков, принятых в состав общей или внутрихозяйственной сети дорог) должны быть рекультивированы путем выравнивания под общий уровень окружающей местности и засыпки слоем почвенного грунта.