- •Место и роль познавательных психических процессов в жизни человека.

- •1. Ощущение

- •Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств предметов.

- •Физиологические механизмы ощущения.

- •Классификация ощущений.

- •Свойства ощущений: качество, интенсивность, длительность, пространственная локализация.

- •Абсолютный и относительный пороги ощущений.

- •Восприятие как сложный перцептивный процесс.

- •Физиологические основы восприятия.

- •Основные свойства восприятия: предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность, апперцепция, активность.

- •10.Основные классификации восприятия (классификация по модальности, по форме существования материи).

- •Предмет и фон в восприятии. Соотношение объекта и фона. Условия выделения предмета из фона.

- •Восприятие пространства, движения и времени. Восприятие пространства

- •Восприятие времени

- •Восприятие движения

- •Представление как психический процесс отражения предметов или явлений.

- •Типы представлений: представления памяти, представления воображения. Механизмы возникновения представлений. Классификация и виды представлений

- •Операции представлений

- •Понятие о воображении, механизмы процесса воображения

- •Основные характеристики представлений: наглядность, фрагментарность, неустойчивость, непостоянство. Основные характеристики представлений

- •Функции представлений

- •Виды представлений (по модальности, по содержанию, по степени обобщенности). Классификация и виды представлений

- •Память как психический процесс.

- •Физиологические основы памяти.

- •Классификация видов памяти (по характеру психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности сохранения материала, по виду запоминаемого материала)

Память как психический процесс.

Память — это форма психического отражения действительности, заключающаяся в запечатлении, сохранении, узнавании и воспроизведении следов прошлого опыта. Память обеспечивает целостность личности человека и его связь с прошлым опытом.

Извлечение материала из памяти осуществляется с помощью двух процессов — воспроизведения и узнавания.

Воспроизведение — это процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, но не в данный момент. Воспроизведение отличается от восприятия тем, что оно осуществляется без воздействия на рецепторы сигналов внешней среды и происходит уже после восприятия.

Узнавание какого-либо объекта происходит в момент его восприятия, причем информация о данном объекте уже была ранее введена в мозг человека. Представление об этом объекте могло сформироваться двумя способами: или на основе личных впечатлений, или на основе словесных описаний.

Еще один процесс, связанный с памятью и в то же время противоположный ей по результату, — это забывание. Забывание выражается в невозможности восстановить ранее воспринятую информацию. Часто физиологической основой забывания являются процессы торможения в коре больших полушарий, мешающие актуализации временных нервных связей — это так называемое угасательное торможение, которое развивается при отсутствии подкрепления. Однако возможны и другие виды забывания, вызванные травмой, некоторыми химическими веществами или психическими заболеваниями. Забывание проявляется в двух основных формах: невозможности что-то припомнить или узнать или в форме неверного припоминания или узнавания.

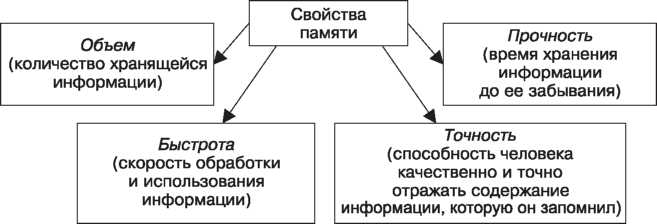

Объем, быстрота, точность и прочность памяти в совокупности проявления своих особенностей характеризуют эффективность памяти конкретного человека. Еще один показатель индивидуально-типологической особенности памяти — это ведущий вид памяти данного человека: зрительная, слуховая или кинестетическая.

Физиологические основы памяти.

Физиологической основой памяти являются следы ранее бывших нервных процессов, сохраняющихся в коре благодаря пластичности нервной системы: любой вызванный внешним раздражением нервный процесс, будь то возбуждение или торможение, не проходит для нервной ткани бесследно, но оставляет в ней как бы «след» в виде определенных функциональных изменений, которые облегчают течение соответствующих нервных процессов при их повторении, а также их повторное возникновение при отсутствии вызвавшего их раздражителя.

Физиологические процессы в коре головного мозга, имеющие место при воспоминании, по своему содержанию те же, что и при восприятии: память требует работы тех же центральных нервных аппаратов, что и восприятие, вызванное непосредственным воздействием внешнего раздражителя на органы чувств.

Различие заключается лишь в том, что при восприятии центральные физиологические процессы непрерывно поддерживаются раздражением рецепторов, а при памяти они представляют собой лишь «следы» ранее бывших нервных процессов.

Восприятие внешних предметов имеет в своей физиологической основе сложную деятельность многих нервных клеток в различных участках коры больших полушарий головного мозга, между которыми устанавливаются определенные связи. Эти временные связи отличаются известной системностью, поскольку они вызываются воздействием внешних явлений, которые сами представляют собой систему, а не хаотическую сумму раздражений. Благодаря этому в процессе повторных раздражений и ответных реакций в коре больших полушарий головного мозга образуются более или менее прочные и постоянные системы связей.

Наличие этих временных связей и делает возможным процесс памяти: возбуждение, возникшее под влиянием какого-нибудь внешнего раздражителя в том или другом участке коры больших полушарий головного мозга, переходит по проторенным путям на другие участки коры, с которыми данный участок был связан в прошлой деятельности, в результате чего в нашем сознании всплывает образ виденного когда-то предмета.

Нервные процессы, лежащие в основе памяти, могут быть вызваны не только раздражителями первой сигнальной системы (звуки, прикосновения, зрительные раздражения и т. д.), но и раздражителями второй сигнальной системы, т. е. словами, сигнализирующими о многообразных и сложных связях, образовавшихся в процессе предшествовавших восприятий. В своей деятельности человек чаще имеет воспоминания, вызванные именно словами в виде напоминания, приказания, объяснения, а не непосредственными воздействиями внешних предметов.

Установившиеся в результате восприятия временные нервные связи не остаются неизменными. В процессе многообразной человеческой деятельности они изменяются и усложняются, вступая в новые связи с другими остаточными возбуждениями и реконструируясь, т. е. перестраиваясь под влиянием все время расширяющегося опыта. При этом сохраняющиеся в качестве «следов» нервные процессы не являются точным повторением тех процессов, которые были при непосредственном восприятии, но имеют по преимуществу обобщенный характер.

При воспоминании каждый раз имеется новый физиологический процесс, не являющийся точной копией того, который имел место при восприятии; поэтому воспроизведенное в памяти представление не есть точная копия ранее бывшего восприятия, а оказывается всегда несколько видоизмененным.