- •2. Строительные стали: механические свойства.

- •4,Работа сталей при однократном статическом растяжении: диаграмма и стадии работы материала.

- •5. Работа сталей при однократном статическом сжатии: диаграмма и стадии работы материала

- •7 Работа сталей при однократном статическом растяжении: унифицированная диаграмма упругопластической работы строительных сталей (диаграмма Прандтля).

- •8 Концентрация напряжений.

- •9 Влияние предшествующей пластической деформации на работу металла при повторном нагружении.

- •10 Выносливость металла при многократной повторной нагрузке, природа усталостного разрушения.

- •11. Коррозия металла ее последствия, виды коррозии, способы защиты металла от коррозии.

- •12. Цель расчета металлических конструкций. Краткий обзор развития методов расчета.

- •13. Метод расчета по предельным состояниям: группы предельных состояний, их последствия.

- •14. Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы. Смысл основного расчетного неравенства.

- •15. Нормативные сопротивления материала по пределу текучести и временному сопротивлению.

- •16. Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы.

- •18. Работа изгибаемых элементов в упругой и упругопластической стадиях.

- •19. Образование шарнира пластичности при изгибе.

- •20. Совместное действие нормальных и касательных напряжений.

- •21. Особенности расчета изгибаемых элементов на прочность в упругой стадии и с учетом развития пластических деформаций.

- •22.Напряженное состояние и расчет на прочность сечений внецентренно-нагруженных стержней

- •25.Сварные соединения: область применения, виды сварных швов и соединений, материалы и расчетные сопротивления сварных соединений

- •26. Ручная дуговая сварка

- •27. Полуавтоматическая сварка

- •28. Автоматическая сварка

- •29. Резка металлов

- •30. Сварные соединения стыковыми швами: конструирование, особенности работы и расчета на различные виды усилий

- •Соединения угловыми швами: конструирование, особенности работы и расчета на различные виды усилий.

- •32, Болтовые и заклепочные соединения, область применения. Виды болтов.

- •33, Стадии работы болтовых и заклепочных соединений.

- •35, Особенности работы и расчета фрикционных соединений на высокопрочных болтах.

- •36.Стадии и этапы проектирования, состав проекта. Нормы проектирования и государственные стандарты на выполнение проектной документации.

- •37. Область применения балочные конструкций, классификация по типам сечений, способам соединения элементов сечения.

- •38. Компоновка балочных перекрытий: генеральные размеры, схемы компоновки в плане и по высоте.

- •39.Виды настилов, особенности работы и расчета.

- •40. Подбор и проверка сечений прокатных балок по предельным состояниям.

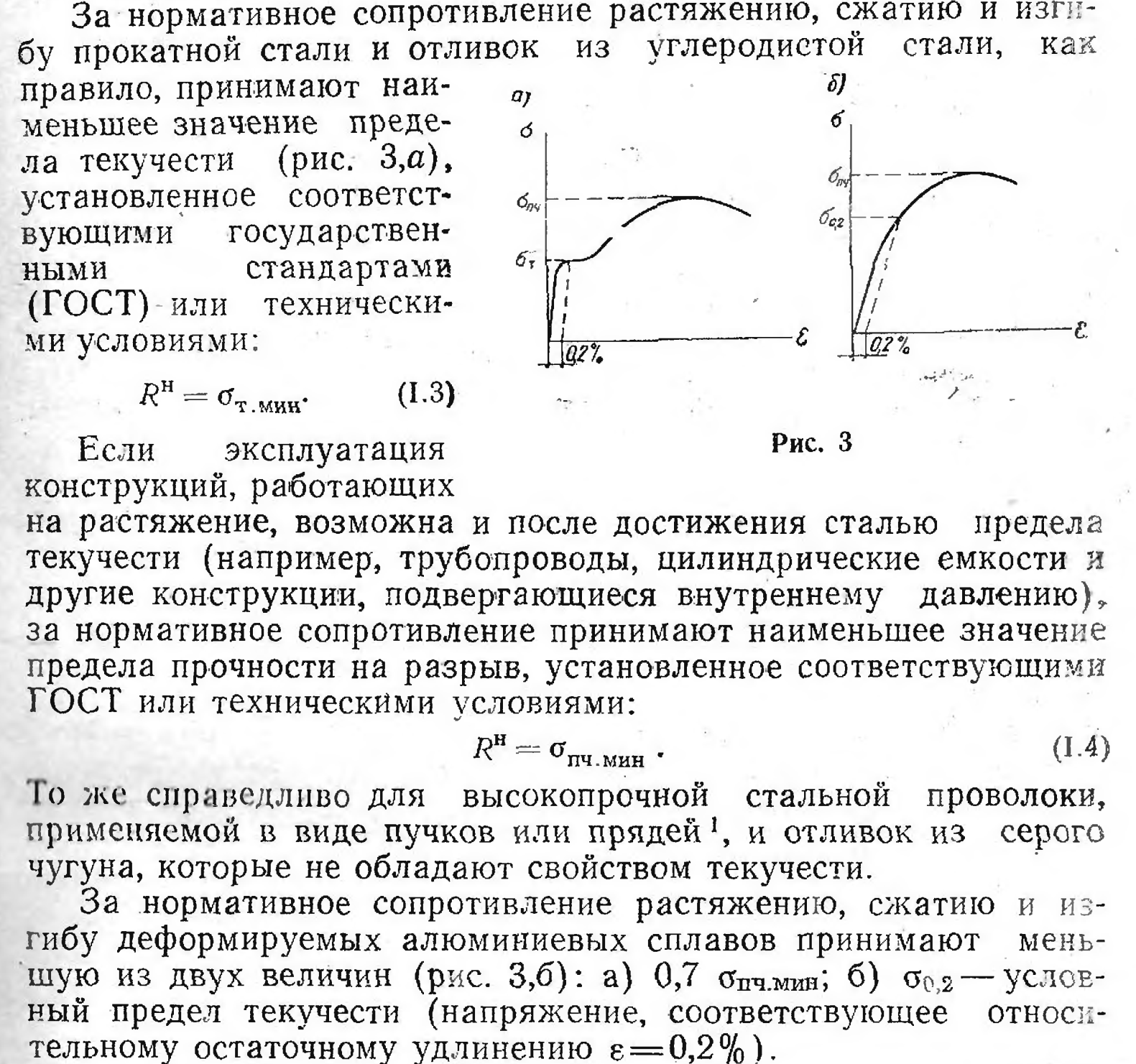

15. Нормативные сопротивления материала по пределу текучести и временному сопротивлению.

16. Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы.

К предельным состояниям второй группы относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкции или снижающие их долговечность вследствие появления недопустимых прогибов, углов поворота, колебаний, трещин. Эти предельные состояния характеризуются неравенством:

δ ≤ δпред

где δ – деформация или перемещение от нормативных нагрузок (зависят от нагрузок, св-в материала, геометрических размеров и расчетной схемы конструкции);

δпред – предельная деформация или перемещение, ограничивающие нормальную эксплуатацию (зависят от назначения конструкции).

Предельные деформации металлических конструкций и элементов устанавливают указанные главы СНиП.

17. Работа и расчет на прочность центрально-нагруженных элементов. Одним из наиболее распространённых сооружений являются стержневые конструкции, состоящие из таких элементов, два измерения которых значительно меньше третьего.

К стержневым сооружениям относятся балки, арки, фермы, рамы и т.д. Стержни, сжатые осевой силой рассчитывают по первому предельному состоянию:

‒

по прочности: σ =

≤ Ry

∙ γc,

если

≤ Ry

∙ γc,

если

≤ 6;

≤ 6;

‒

по устойчивости:

σ =

≤ Ry

∙ γc,

если

> 6

≤ Ry

∙ γc,

если

> 6

где А – площадь сечения; φ – определяется по [1] в зависимости от условной гибкости λ.

Условная

гибкость определяется по формуле:

,

,

где

λ – гибкость, т.е. λ = lef

/i;

E –

модуль упругости; i

=

– радиус инерции; lef

– расчетная

длина стержня; А – площадь сечения; I

– осевой

момент инерции.

– радиус инерции; lef

– расчетная

длина стержня; А – площадь сечения; I

– осевой

момент инерции.

Расчетная длина стержня зависит от условий его закрепления и определяется по формуле: lef = lc μ,

где lc – длина стойки; μ – коэффициент приведения к расчетной длине, зависящий от способов закрепления стержня, например, с шарнирно опертыми концами стойки μ = 1.

Для стержней со сплошной стенкой значения условной гибкости λ при вычислении коэффициента φ по формулам из [1] определяется в трех случаях:

При 0 ˂

≤ 2,5; φ = 1 ‒ (0,073 ‒ 5,53

≤ 2,5; φ = 1 ‒ (0,073 ‒ 5,53

)

∙

∙

)

∙

∙

При 2,5 ˂ ≤ 4,5;

φ = 1,47 ‒ 13,0 ‒ (0,371 ‒ 27,3 ) ∙ + (0,0275 ‒ 5,53 ) ∙ 2

При > 4,5; φ =

Численное значение φ для элементов из стали с расчетным сопротивлением Ry от 200 до 640 МПа, приведены в [1, табл. 72, с. 80].

18. Работа изгибаемых элементов в упругой и упругопластической стадиях.

Установлено, что при σТ /σВ ≤ 0,75 после упругой работы и небольшой переходной стадии наступает пластическое течение, что на диаграмме отмечается протяжённой площадкой текучести. В целях упрощения расчётных предпосылок при работе конструкции в упругопластической стадии диаграмма работы стали уподоблена работе идеального упругого тела, которое совершенно упруго до предела текучести и совершенно пластично после него.

При одноосном напряжённом состоянии переход в пластическую стадию происходит при достижении нормальным напряжением предела текучести. При многоосном напряжённом состоянии переход в пластическую стадию зависит не от одного напряжения, а от функции напряжений, характеризующих условия пластичности.

Работе стали и алюминиевых сплавов наиболее близки третья и четвертая теории прочности. В [1] принята четвертая, энергетическая теория прочности. По этой теории пластичность наступает тогда, когда работа изменения формы тела достигает наибольшей величины.

На основе четвертой теории прочности, одноосное приведённое напряжение, эквивалентное по переходу материала в пластическое состояние данному сложному напряжённому состоянию, определяется в главных напряжениях, а также может быть выражено в нормальных и касательных напряжениях:

σef = Ryn,

σef

=

Отсюда при изгибе (вдали от точек приложения нагрузки), когда σx ≠ 0;

τxy ≠ 0, то условие пластичности запишется в следующем виде:

σef

=

При простом сдвиге σx = 0:

σef

=

τxy

=

По третьей теории прочности τxy ≈ 0,5σm, где σm – предел текучести.