- •Типы и виды геологических карт.

- •Задачи и методы геологической съёмки.

- •Типы геологических границ.

- •Виды несогласий.

- •Виды выклинивания.

- •Виды слоистости.

- •Биостратиграфическое и литостратиграфическое подразделение.

- •Стратиграфическая корреляция и синхронизация.

- •Моноклинали и флексуры.

- •Элементы складок.

- •Элементы залегания складок

- •Типы складчатости.

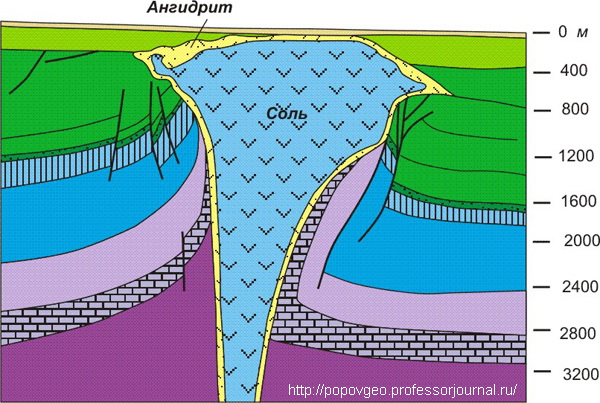

- •Соляной купол (по Бенцу)

- •Элементы и виды разломов и классификация трещин.

- •Кливаж.

- •Фанерозойский тектогенез:

- •Соляная тектоника.

- •Основные черты строения и формы соляных диапиров

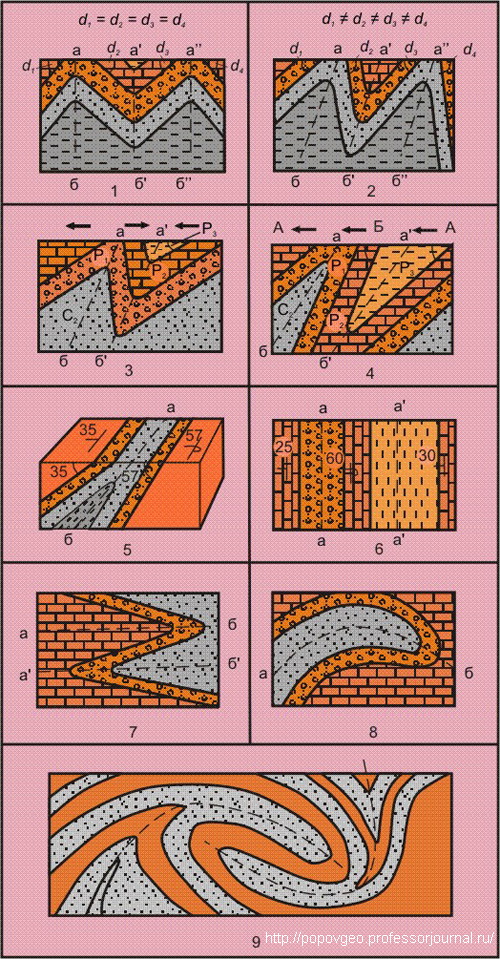

Типы складчатости.

Складчатость - Совокупность складок того или иного участка земной коры. Выделяются три морфологических типа складчатости: геосинклинальная (линейная или полная), платформенная или прерывистая, иногда называемая куполовидной, и промежуточная, подразделяющаяся на гребневидную и коробчатую. В истории развития Земли было несколько эпох интенсивного складкообразования, во время которых на месте геосинклиналей сформировались складчатые системы (зоны). Процесс превращения геосинклинали в складчатую систему называют циклом складчатости. Коробчатая складчатость развита на тех участках складчатой области, где напряжения проявились с меньшей силой или распространены массивные, трудно поддающиеся смятию породы. Для этой складчатости характерны сундучные антиклинали и коробчатые синклинали с плоским замком и более крутыми крыльями. Гребневидная складчатость наиболее типична для крупных прогибов, часто развитых на границе геосинклиналей и платформ и именуемых передовыми или краевыми прогибами, или для межгорных прогибов. Эта складчатость характеризуется узкими сжатыми антиклиналями и широкими плоскими синклиналями коробчатого типа. Кроме того, для этого типа характерны диапировые складки. Такие складки образуют четкообразные или кулисообразные сочетания. Подобная складчатость развита в Предкавказском краевом прогибе, Куринском межгорном прогибе, Предкарпатском краевом прогибе и др.

В зависимости от положения осевой поверхности в пространстве выделяют следующие разновидности складок.

Прямые складки - осевая поверхность вертикальна, а крылья падают в разные стороны под одинаковыми углами.

Наклонные складки - осевая поверхность наклонена к горизонту, а крылья падают в разные стороны под разными углами.

Опрокинутые складки - осевая поверхность круто наклонена, а крылья падают (наклонены) в одну сторону под разными углами. В этих складках различают нормальное и опрокинутое крылья.

Лежачие складки - осевая поверхность параллельна горизонтальной поверхности. Крылья наклонены в одну сторону под одним углом.

Форма складок зависит также от соотношения крыльев и замка. В зависимости от этого складки могут быть острыми, когда крылья образуют острый угол (до 90o), тупыми, с углом более 90o,изоклинальными, с параллельным расположением крыльев и тупым замком, веерообразными, с пережимом крыльев, сундучными с пологим широким замком.

В продольном сечении складки бывают линейными, у которых длина превышает ширину более чем в три раза, брахиформными, с отношением длины к ширине меньше трёх (длина примерно в 3-5 раз превышает ширину), и куполовидными, с примерно одинаковыми размерами длины и ширины складки.

Шарнир складки по простиранию часто испытывает погружение или воздымание и представляет не прямую, а волнистую линию. Это явление называется ундуляцией. В этом случае наблюдается замыкание складки, когда одно крыло вдоль оси постепенно переходит в другое. В антиклинальных складках такое замыкание называется периклинальным, а в синклинальных - центриклинальным.

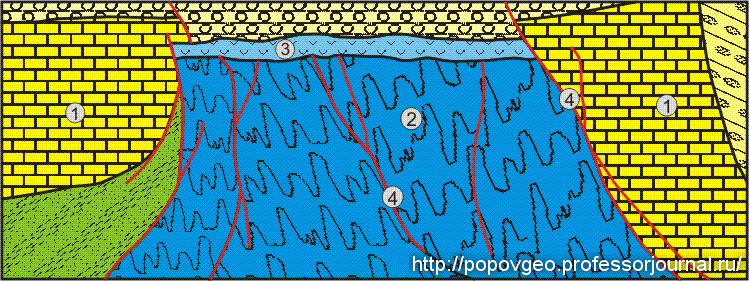

Разновидностями антиклинальных складок являются диапировые складки и соляные купола. Их образование связано с присутствием в ядрах этих складок пластичных пород (глин, солей, гипса), которые, под действием огромного давления вышележащих пород, выжимаются и внедряются в эти породы, образуя пологий свод и крутые боковые поверхности.

Диапировая складка: 1 - вмещающие породы, 2 - пластичные породы ядра, 3 - соляная шляпа, 4 - разрывные нарушения

Наиболее широко развитыми разновидностями диапировых складок являются соляные купола и глиняные диапиры. В соляных куполах различают ядро, сложенное пластичными породами и более хрупкие вмещающие породы. Ядро носит черты активного протыкания, а вмещающие породы пассивно приспосабливаются к движению ядра. Очень часто соль в ядре имеет форму цилиндрического столба, образуя «соляной шток». При внедрении соляных масс свод купола подвергается растяжению и в нём, могут возникнуть многочисленные трещины и разломы. С соляными куполами часто связаны промышленные скопления нефти и газа. Формирование диапировых складок, по данным Ю.А.Косыгина, а также американских исследователей Бартона, Нельтона и других, происходит лишь там, где мощность пластичных пород составляет не менее 120 м, а глубина их залегания превышает 300 м. Пластичные породы, будучи вовлечены в процесс сжатия, в месте с окружающими их хрупкими породами выжимаются из крыльев в ядра антиклиналей. При благоприятных условиях они могут прорвать перекрывающие породы и образовать диапировые складки.