- •Типы и виды геологических карт.

- •Задачи и методы геологической съёмки.

- •Типы геологических границ.

- •Виды несогласий.

- •Виды выклинивания.

- •Виды слоистости.

- •Биостратиграфическое и литостратиграфическое подразделение.

- •Стратиграфическая корреляция и синхронизация.

- •Моноклинали и флексуры.

- •Элементы складок.

- •Элементы залегания складок

- •Типы складчатости.

- •Соляной купол (по Бенцу)

- •Элементы и виды разломов и классификация трещин.

- •Кливаж.

- •Фанерозойский тектогенез:

- •Соляная тектоника.

- •Основные черты строения и формы соляных диапиров

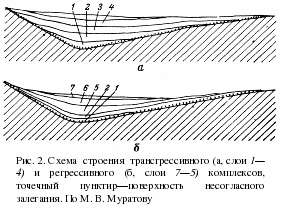

Виды выклинивания.

Постепенное уменьшение мощности слоя до его полного исчезновения называется выклиниванием, а резкое – исчезновением. Выклинивание может быть первичным, и обусловлено прекращением образования осадка (стратиграфическое выклинивание), либо изменением фациальных условий осадконакопления (фациальное выклинивание), либо – вторичным, являющимся результатом последующего размыва (денудационное выклинивание) или горизонтального растяжения и разрыва слоя при складчатости (тектоническое выклинивание). Слой, выклинивающийся во всех направлениях, называется линзой. Неполное выклинивание или уменьшение мощности слоя на небольшом промежутке называется пережимом. Резкое исчезновение слоя, в большинстве случаев, обусловлено проявлением разрывных нарушений и смещением слоя вдоль плоскости сместителя разлома (тектоническое исчезновение).

Элементы слоя и случаи его выклинивания: 1 – элементы слоя; 2 – неполное выклинивание слоя (пережим); 3 – быстрое выклинивание слоя. Первичное выклинивание (стратиграфическое): 4 и 5 – фациальное, 7 – исчезновение поверхностей напластования вследствие фациальных изменений. Вторичное выклинивание: 6 – денудационное, 8 – тектоническое.

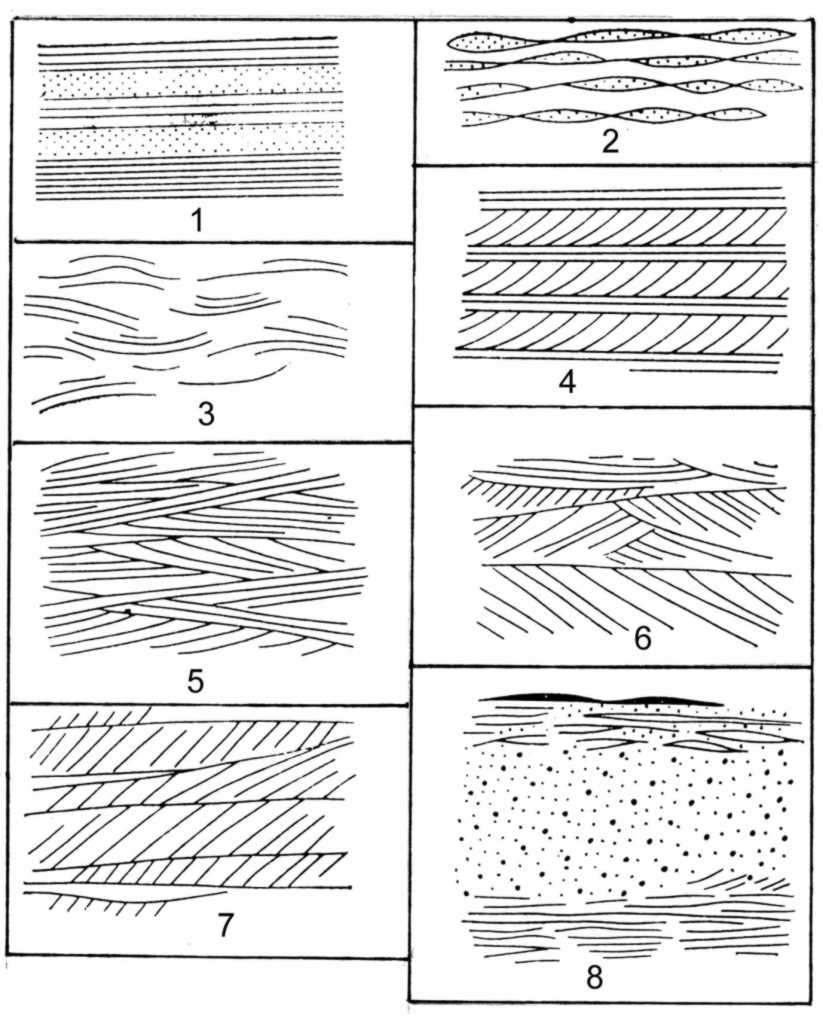

Виды слоистости.

Наиболее характерной особенностью осадочных пород является их залегание в виде слоёв. Слой представляет собой основной элемент осадочной оболочки земной коры. В геологическом картировании и структурной геологии применяется синоним слоя – пласт.

Чередование различающихся по каким-либо признакам слоёв в разрезе называется слоистостью. Различия эти указывают на изменения условий отложения осадков, поэтому слоистость является одним из самых характерных и важных свойств осадочных пород. На ней основано изучение вопросов литологии, стратиграфии, тектоники, инженерной геологии, гидрогеологии. Она позволяет сопоставлять стратиграфические разрезы, определять направление и амплитуду тектонических движений, прослеживать рудные тела, выявлять пликативные деформации, скопления воды, нефти и газа, и т.д. При изучении слоистости, прежде всего, следует обращать внимание на форму, текстуру, состав и мощность слоёв и на характеристики поверхности напластования.

Форма слоистости отражает характер движения той среды, в которой происходило накопление осадков. Выделяются четыре основных формы слоистости: параллельная, линзовидная, волнистая и косая.

Типы и разновидности слоистости по Е.П.Брунс: 1 – параллельная; 2 – линзовидная; 3 - волнистая;4–8 – косая: 4 - диагональная (отложения временных потоков); 5 – перекрёстная, образовавшаяся при морских течениях; 6 – клиновидная эоловых отложений; 7– многоэтажная косая речных отложений; 8 – диагональная дельтовых отложений.

Генетические типы слоистости. Образование слоистости осадочных толщ обусловлено многими причинами, которые могут проявляться на разных по площади пространствах и меняться во времени и пространстве. Основными являются: среда (водная, воздушная); динамика и кинематика движения среды (спокойное состояние, направленное или вихревое движение и др.); воздействие сил гравитации; пространственно положение поверхности осадконакопления; химическое состояние среды; климатические, тектонические и некоторые другие факторы. При преобладании одного из факторов образуются следующие генетические типы слоистости: градационная, седиментационная, косая, турбидитная, подводных оползней, взламывания, миграционная, мутационная и волнистая (рис. 1.4). Градационная слоистость выражается в последовательной смене в вертикальном разрезе слоёв с уменьшающейся или увеличивающейся зернистостью (например, от гравелита до аргиллита или – наоборот). Она образуется в водной среде и может отражать динамику движения воды или условия изменений физических условий в области отложения или области питания (разрушения и сноса обломочного материала). Седиментационная слоистость характеризуется параллельным расположением поверхностей наслоения и формируется при спокойном состоянии водной среды, при накоплении осадков ниже уровня действия волн (накопление тонко и мелкообломочного материала, хемогенных отложений). Косая слоистость как указывалось ранее, характеризуется прямолинейными и криволинейными разно- или однонаправленными поверхностями наслоения. Она образуется при направленном движении среды, в которой накапливается осадок, в руслах (мелкая косая) и дельтах (крупная диагональная) речных потоков, в морских отложениях, в мелководье в зоне действия волн (тонкая, разнонаправленная). Нередко верхние части косых слойков бывают размыты и перекрыты параллельными слоями или новым косослоистым слоем. Наклон косых слойков в морских отложениях более пологий, чем в речных. Особенной сложностью отличается косая слоистость эолового происхождения. Она, как обычно, направлена в различные стороны и характеризуется очень изменчивой мощностью косых слойков.

Турбидитная слоистость обычно с плохо выраженными поверхностями наслоения в плохо отсортированных отложениях, состоящих из песка, гальки, небольших валунов и обломков нелитифицированных пород шельфа и континентального склона. Она образуется в зоне действия морских придонных течений и мутьевых суспензионных потоков вдоль затопленных речных долин, а также за счет оползней, вызывающих появление крупнообломочного материала (вплоть до автобрекчий и автоконгломератов) на больших глубинах. Большую роль в образовании турбидитной слоистости могут играть и приливно-отливные течения.

Слоистость подводных оползней относится к сложному типу слоистости. Она представлена наличием участков с плохо выраженными поверхностями наслоения, сложенных породами с брекчиевидными текстурами и залегающих в осадках со слоистой текстурой. Такие участки сложены глинистыми породами, насыщенными обломками твёрдых пород (известняков, песчаников, кварцитов и т.д.), размеры которых от первых см. до многих десятков и даже сотен метров. Долгое время считалось, что они имеют ледниковое (тиллиты) или тектоническое (тектонический меланж) происхождение. Ныне эти образования называютсяолистостромами, а крупные глыбы в них –олистолитами. Они широко распространены среди разновозрастных отложений в Альпийском поясе, на Алтае, в Крыму и т.д. Слоистость взламывания характеризуется наличием среди слоёв с неплохо выраженными поверхностями наслоения беспорядочно расположенных обломков пластинчатой формы. Она присуща осадочным толщам, накапливающимся на относительно крутых участках морского дна. В таких условиях ранее выпавший осадок с повышенной твёрдостью и хрупкостью может оползти. При этом он будет ломаться, дробиться, и окажется в глинистой, карбонатной или другой матрице. Текстура таких пород брекчиевидная, но от тектонических брекчий они будут отличаться пластинчатой формой хаотично расположенных обломков. Миграционная слоистость относится к типу сложной слоистости и характеризуется сложными сочетаниями в вертикальном разрезе разноглубинных отложений. В её образовании основную роль играют вертикальные тектонические движения, вызывающие смещение береговых линий и фациальных зон накопления осадков. Мутационная слоистость возникает тогда, когда при образовании слоистых толщ происходят химические изменения в составе вод озёрных и морских бассейнов, которые вызывают выпадение или, наоборот, прекращение образования тех или иных хемогенных минералов, изменения в окраске осадков и т.д. Она может проявляться даже при отложении пород одинакового гранулометрического состава.

Генетические типы слоистости: а – градационная;б – седиментационная; в – косая; г – турбидитная; д – оползневая;е – взламывания.

Типы косой слоистости: А – эоловый; Б – то же, мигрирующих дюн; В – временных потоков; Г – речной; Д – дельтовый; Е – морской; Ж – ряби мелководья.

Первичные формы залегания горных пород. Законы Стеннона.

Принцип последовательности образования геологических тел (Принцип Стенона):

Если твёрдое тело со всех сторон окружено другим твёрдым телом, то из этих двух тел первым затвердело то, которое при взаимном соприкосновении даёт отпечаток особенности своей поверхности на поверхности другого.

— Стенон Н. О твёрдом, естественно содержащемся в твёрдом.

Принцип первичной горизонтальности слоёв:

Что касается формы, то, очевидно, во время образования слоя его нижняя и боковые поверхности соответствовали поверхностям нижних и боковых тел; но его верхняя поверхность обычно была параллельна горизонту, и, следовательно, все слои, кроме нижнего, содержались между двумя плоскостями, параллельными горизонту. Отсюда следует, что слои, перпендикулярные к горизонту либо наклонённые к нему, в другую эпоху были параллельны этому горизонту.

— Стенон Н. О твёрдом, естественно содержащемся в твёрдом.

Принцип суперпозиции:

Во время образования одного из верхних слоев нижний слой уже приобрёл твёрдую консистенцию… Во время образования какого-либо слоя лежащее наверху его вещество было целиком жидким и, следовательно, при образовании самого нижнего слоя ни одного из верхних слоев ещё не существовало.

— Стенон Н. О твёрдом, естественно содержащемся в твёрдом.

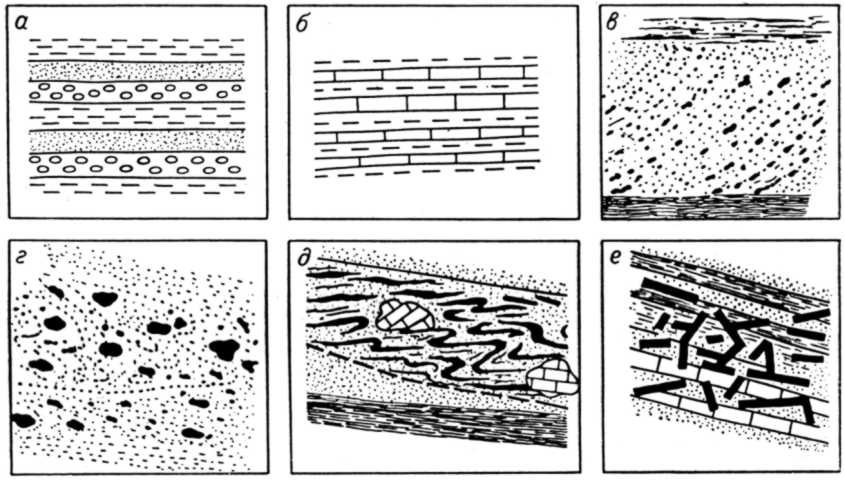

Трансгрессивное и регрессивное залегание.

Совокупность (или ряд) слоёв (пластов), налегающих один на другой и подстилающих друг друга на сравнительно небольшом участке и объединяющихся по возрасту, происхождению или сходству петрографического или литологического состава, называется толщей, свитой или серией. В геологии этими терминами пользуются для обозначения местных (региональных) стратиграфических подразделений. При анализе слоистых толщ важным признаком является последовательность напластования и фациальные соотношения слагающих слои пород. По характеру последовательности напластования разнофациальных осадочных пород можно выделить четыре типа залегания: трансгрессивное, ингрессивное, регрессивное и миграционное. Трансгрессивное залегание является наиболее распространённым (рис. 1.24). Оно характеризуется последовательной сменой (снизу вверх по разрезу) грубозернистых пород (псефитов, псаммитов) тонкозернистыми (пелитами), либо континентальных озёрных и прибрежных мелководных глубоководными породами. Образуется в результате трансгрессии моря на фоне медленного повышения уровня моря или опускания и, затем, относительно быстрого поднятия дна бассейна осадконакопления. При трансгрессии происходит расширение области осадконакопления, поэтому более древние слои всегда занимают меньшие площади, чем более молодые слои. Ингрессивное залегание нередко рассматривается как начальная стадия или как частный случай трансгрессивного типа залегания. Образуется в результате затопления морем низменных участков суши и долин рек, превращая их в эстуарии. При этом аллювиальные отложения могут быть «вложены» в морские, а морские отложения, подобно аллювиальным отложениям, оказываются «вложенными» в эрозионную речную долину и образуют на её склонах контакты прилегания или прислонения (рис. 1.6). Регрессивное залегание характеризуется закономерным изменением фаций снизу вверх – от глубоководных фаций к мелководным фациям (рис. 1.24). Регрессивно залегающие толщи формируются после быстрого опускания при последующем медленном поднятии дна бассейна. При регрессии происходит постепенное сокращение площади осадконакопления, и регрессивно залегающие толщи сохраняются в разрезах хуже, чем трансгрессивные, так как при отступлении моря происходит размыв осадков.