- •Типы и виды геологических карт.

- •Задачи и методы геологической съёмки.

- •Типы геологических границ.

- •Виды несогласий.

- •Виды выклинивания.

- •Виды слоистости.

- •Биостратиграфическое и литостратиграфическое подразделение.

- •Стратиграфическая корреляция и синхронизация.

- •Моноклинали и флексуры.

- •Элементы складок.

- •Элементы залегания складок

- •Типы складчатости.

- •Соляной купол (по Бенцу)

- •Элементы и виды разломов и классификация трещин.

- •Кливаж.

- •Фанерозойский тектогенез:

- •Соляная тектоника.

- •Основные черты строения и формы соляных диапиров

Основные черты строения и формы соляных диапиров

Соляные купола состоят, в основном, из трёх элементов:

соляного массива (или штока), который слагает центральную часть (ядро) структуры;

толщи вмещающих соляной массив более молодых осадочных горных пород;

подсолевые горные породы, более древние, чем солевой шток.

Размеры и формы соляных диапиров, как сказано, разнообразны, от начальных вздутий до огромных «колонн», «пней», конусов, «грибов» и различных гребней, которые, по геофизическим данным, могут распространяться до глубины 10 км. На таких массивах соль обычно образует утолщения и пережимы, нависающие карнизы и апофизы, которые внедряются во вмещающие породы. Их размеры колеблются от долей квадратных километров до 50-60 км². Соляные штоки залегают на разных глубинах, однако имеются и открытые купола, в которых соляной массив срезан эрозией (см. рис.).

На поверхности соляных куполов нередко образуется так называемая каменная шляпа, или «кепрок» (от англ. cap — шапка, rock — камень, порода), сложенная гипсом и брекчией из обломков плохорастворимых пород.

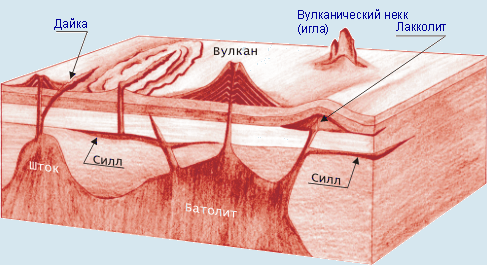

Изверженные горные породы. Формы интрузивных массивов.

А. Инъекционные массы (лат. injectio — вбрасывание).

1. Согласные инъекции (по плоскостям наслоения).

1. Пластообразные интрузивные залежи или силлы (англ. sill — порог).

2. Лакколиты (греч. lakkos—яма, подземелье).

3. Факолиты (греч. phakos — чечевица).

4. Лополиты (греч. lapos — чаша, блюдо).

2. Несогласные инъекции (приуроченные к секущим трещинам).

1. Дайки, жилы (от шотл. dyke — стена).

2. Жерловины или некки (от англ. neck — шея).

3. Кольцевые и конусовидные тела.

4- Бисмалиты (от греч. bisma — пробка).

5. Хонолиты (от греч. chonewo — отливаю).

Б. Глубинные массы

1. Штоки (от нем. Stock — полка, ствол).

2. Батолиты (от греч. bathos — глубина).

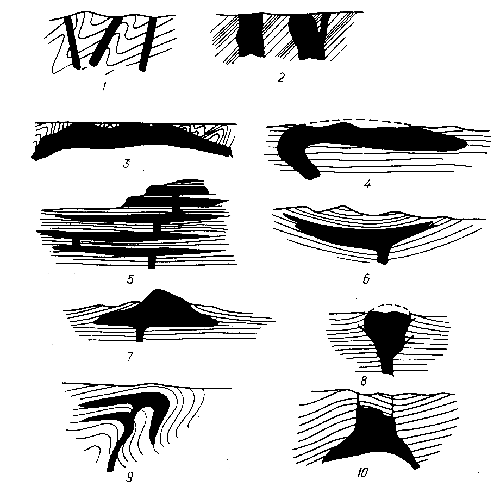

В этой классификации интрузии разделены по механизму внедрения на инъецированные массы, образованные при проникновении магмы под напором в различные трещины, как секущие, так и послойные, и глубинные массы, формирующиеся в значительной мере за счет вмещающих пород. Согласные инъекции представлены пластообразными телами, среди которых наиболее типичны интрузивные залежи (силлы), залегающие как внутри осадочных, так и вулканогенных толщ. В последнем случае их легко можно принять за покровные образования. Лакколиты отличаются значительным увеличением мощности в центральной части интрузивного тела и имеют каравае-образную форму. При внедрении они поднимают пласты кровли. Поэтому у них и дно и кровля согласны со слоистостью вмещающих пород. Факолиты похожи на изогнутую чечевицу. Они располагаются в сводах складок согласно с пластами осадочных пород. Форма факолитов — следствие складчатости. Лополиты представлены громадными интрузивными массами, имеющими вогнутую блюдцеобразную форму, обусловленную оседанием, а также прогибанием подстилающих пород. Это характерная форма залегания основных интрузий.

Несогласные инъекции отличаются от согласных пластообразных тел резким превышением высоты над основанием. Среди них широко распространены дайки — обычно крутопадающие жилообразные тела с параллельными стенками. На поверхности Земли дайки часто возвышаются над окружающей местностью в виде гребней и стен, нередко имеющих значительную протяженность.

Конические гипабиссальные интрузии возникают под давлением воздымающейся магмы, заполняя образующиеся при этом концентрические трещины, сходящиеся к расположенной глубже центральной интрузии в виде воронкообразной системы. Кольцевые интрузии выполняют системы круговых трещин, возникающих при оседании кровли центральной интрузии. В отличие от конических эти интрузии падают вертикально или расходятся книзу. Мощность кольцевых интрузий до 1—2 км, а их диаметры от 1 до 25 км. В центральной части кольцевых даек выходят вмещающие породы, и интрузивные тела имеют форму колец. Некки — обычно неправильные пробкообразные тела, застывшие в жерлах вулканов. Бисмалитами называют удлиненные, крутопадающие несогласные интрузивные тела. Хонолиты отличаются неправильной формой, отражающей форму трещины, заполненной магмой.

Форма глубинных масс недостаточно изучена и определяется предположительно. К батолитам относят наиболее крупные из встречающихся в природе интрузивных тел. Площадь некоторых выходящих на поверхность Земли батолитов измеряется десятками и сотнями тысяч квадратных километров. Батолиты обычно сложены гранитами, гранодиоритами, значительно реже диоритами, и их внедрение тесно связано с проявлением складчатости. Проблема происхождения батолитов во многом дискуссионна. Некоторые батолиты по характеру соотношений с вмещающими породами явно произошли за счет застывания магмы, другие образованы в результате метаморфизма (гранитизации) вмещающих пород. Р. Дэли объяснял происхождение батолитов за счет обрушения кровли, глыбы которой ассимилировались магмой. Г. Клоос относил батолиты к межформационным лакколитообразным телам.

Штоки отличаются от батолитов меньшими размерами. Условно к штокам относят интрузивные тела, не превышающие по площади 200 кв.км.

Интрузивные тела делятся кроме того на простые и сложные (сформированные в несколько фаз).

1 - дайки, 2 - штоки, 3 - батолит, 4 - гарполит, 5 - многоярусные силлы, 6 - лополит, 7 - лакколит, 8 - магматический диапир, 9 - факолит, 10 - бисмалит.