- •Вопрос 1.

- •1. Организационные методы:

- •2. Эмпирические методы.

- •3. Методы обработки данных.

- •4. Интерпретационные методы.

- •Вопрос 2.

- •Таксономия Блума

- •Вопрос 4. Содержание исторического образования: структура содержания, особенности отбора содержания на основных ступенях образования.

- •Вопрос 5. Современные формы организации образовательного процесса и место урока в нем.

- •Вопрос 6. Компетентностно-ориентированные технологии обучения истории. Их возможности в развитии личности. Проблема отбора методов и приемов обучения в условиях реализации компетентностного подхода.

- •Вопрос 7.

- •Проблемы современной системы оценивания в обучении истории и способы их решения.

- •Изменение форм диагностики и оценки образовательных результатов школьников.

- •Вопрос 8. Педагогические инновации в деятельности учителя истории. Педагогическое творчество как основа инновационной деятельности.

- •Вопрос 9. Изменение профессиональных задач педагога. Функции и профессиональные позиции учителя истории в современной школе.

- •Содержание теоретической готовности учителя

- •Содержание теоретической готовности учителя

- •Содержание практической готовности учителя

- •Вопрос 10. Коммуникативная компетентность как основа профессионализма современного педагога.

- •Вопрос 12. Психологическая сущность развития. Взаимосвязь развития с обучением, воспитанием и социализацией.

- •Концепция зоны ближайшего развития (л.С. Выготский)

- •4.3.1. Понятие "зона ближайшего развития"

- •4.3.2. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и уровни

- •4.3.3. Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития

- •Вопрос 14. Особенности развития самосознания детей разного возраста. Учет особенностей развития самосознания в работе классного руководителя. Внеурочная деятельность по истории.

- •Билет 18. Значение учебной деятельности в становлении личности школьников разного возраста.

- •Билет 19. Проблема формирования мотивации учения школьников. Проблемное обучение как эффективный способ повышения мотивации учения на уроках истории.

- •Социально-психологические параметры анализа личности

4.3.3. Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития

Наряду с перспективой ребенка в сфере обучения (обучаемость) есть потенциальные возможности и в сфере развития (см. рис. 9). А.К. Маркова называет это явление развиваемостью (см. рис. 10). Это определяется:

способностью, возможностью к дальнейшему развитию;

готовностью к переходу на новые уровни развитости;

проявлением динамики в самом умственном развитии, в становлении интеллекта, мышления, активности, инициативы и т.д.

Есть различные подходы к развитию способностей.

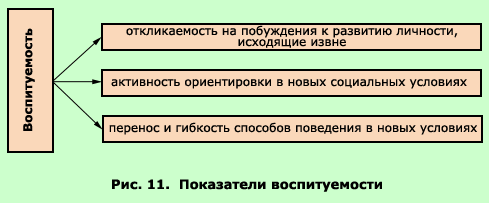

Аналогичным образом может быть намечена перспектива личностного развития - воспитуемость (см. рис. 11), которая определяется:

откликаемостью на воспитательные воздействия извне;

готовностью к переходу на новые уровни развития личности.

Правильно организованное обучение опирается на имеющуюся у ребенка ЗБР, не психические процессы, которые начинают складываться у него в совместной работе со взрослыми, а затем функционируют в его деятельности. ЗБР помогает охарактеризовать возможности и перспективу развития. Ее определение имеет важное значение для диагностики психического развития

Вопрос 13.

Возраст в психологии и педагогике. Основные факторы, движущие силы и закономерности развития человека. Идея возрастосообразной школы в теории и практике образования. Цели и содержание обучения на основных ступенях исторического образования.

Возраст –временная характеристика индивидуального развития.

Виды возраста:

хронологический (количество прожитых лет)

биологический (функционирующее состояние организма человека на данный момент времени)

психологический (насколько человек адаптировался к требованиям среды, а так же уровень его интеллектуального развития, способность к обучению, его чувства, установки, ценностные ориентации и т.д.)

1) умственный возраст — для определения умственного возраста детей от 4 до 16 лет используется тест Векслера, который включает вербальные и данные в наглядной (образной) форме задания. При его применении получают суммарный «общий интеллектуальный показатель». Психолог вычисляет 1 — интеллектуальный коэффициент

умственный возраст х 100%;

IQ = хронологический возраст;

2) социальная зрелость - социальный интеллект (человек должен быть адаптирован к среде, которая его окружает);

3) эмоциональная зрелость: произвольность эмоций, уравновешенность, личностная зрелость.

В реальной жизни отдельные составляющие возраста не всегда совпадают.

Возрастные ступени (усредненность)

от 0 до 10 дней и от 1 до 3 мес. – новорожденный

1-2 мес. до 1 года – младенец

1-3 лет – ранний детский возраст

3 – 6-7 лет – дошкольный

6-7 до 10 – младший школьный возраст

от 10-11 до 14-15 - подростковый

от 14-15 до 16-17 – ранний юношеский (старший школьный)

от 17 до 21 года (или до 18) – юность

от 21 до 50 - зрелость

60-75 традиционный пожилой возраст

Каждый возраст характеризуется специфическими задачами.

Ключевые характеристики возраста:

социологическая ситуация развития – специфическая особенность каждого возраста, характеризующая отношение ребенка с социальной средой

ведущий вид деятельности – вид деятельности, который доминирует и преобладает в данном возрасте и способствует развитию и появлению психологических преобразований новорожденность – младенчество (до 1 года) – непосредственное эмоциональное общение с матерью раннее детство (1 – 3 года) – предметно-манипулятивная деятельность дошкольное детство ( 3-7 лет) – сюжетно-ролевая игра младший школьный возраст (7-11 лет) – учебная деятельность подростковый возраст (11-15 лет) – интимно-личност. общение со сверстниками старший школьный возраст (16-17 лет) – учебно-профессиональная деятельность

психологическое новообразование – качество или свойство человека, которое появляется благодаря ведущей деятельности, и которого раньше не было новорожденность – младенчество (до 1 года) – потребность в общении со взрослым + дифференцированные ощущения и эмоциональные состояния + восприятие объектов + автономная речь + начальные формы наглядно-действенного мышления + непроизвольное внимание раннее детство (1 – 3 года) – сознание Я САМ + узнавание и воспроизведение дошкольное детство ( 3-7 лет) – соподчинение мотивов. Самосознание младший школьный возраст (7-11 лет) – произвольность. Чувство компетентности подростковый возраст (11-15 лет) – чувство взрослости. Я-концепция + личная рефлексия + потребность в общении со сверстниками старший школьный возраст (16-17 лет) – самоопределение + ориентация на будущее, мировоззрение

Факторы психического развития.

Возрастная отмечает количественные и качественные изменения, которые происходят в психике детей при их переходе из одной возрастной группы в другую. Обычно эти изменения охватывают значительные периоды жизни, от нескольких месяцев для младенцев до ряда лет для детей более старшего возраста. Эти изменения зависят от так называемых «постоянно действующих» факторов: биологического созревания и психофизиоло-гического состояния организма ребенка (достигнутого уровня интеллектуального и личностного развития). Факторы психического развития являются составляющей предмета возрастной психологии.

Физическое развитие ребенка, совершенствование его познавательных процессов, личности и поведения нельзя рассматривать как отдельные, независимые друг от друга процессы. Они являются взаимосвязанными сторонами одного и того же процесса психофизического совершенствования.

К факторам психич развития относятся также движущие силы и условия психического развития, факторы педагогического влияния и законы психического развития человека.

Под движущими силами психич развития понимаются те факторы, которые определяют поступательное развитие ребенка, являются его причинами. Под движущими силами развития понимаются потребности самого ребенка, его мотивация, а также внешние стимулы деятельности и общения, цели и задачи, которые ставят взрослые в обучении и воспитании детей. Наилучшие условия для развития с точки зрения движущих сил создаются тогда, когда цели воспитания и обучения соответствуют собственной мотивации деятельности ребенка и усиливают ее.

Процесс индивидуального развития каждого ребенка происходит в определенных условиях, в окружении конкретных предметов материальной и духовной культуры, людей и отношений между ними. Все это вместе взятое составляет условия психологического развития ребенка. Условия развития — это те внутренние и внешние постоянно действующие факторы, которые влияют на развитие, направляя его ход, формируя его динамику и определяя конечные результаты От условий психологического развития ребенка зависят его индивидуальные особенности, использование и превращение в соответствующие способности тех или иных задатков, имеющихся с рождения, качественное своеобразие и сочетание психологических и поведенческих свойств, приобретаемых в процессе развития.

Одни и те же дети, движущие силы развития которых одинаковы, в разных условиях, вероятно, будут психологически развиваться по-разному. Это касается скорости их развития и уровня достижений. Чем более благоприятны условия для развития ребенка, тем большего он может достичь за один и тот же период времени.

К числу факторов развития относятся также факторы педагогического влияния — совокупность методов и средств обучения, организация и содержание обучения, уровень педагогической подготовленности учителей (все то же можно сказать о воспитании). Эти факторы могут способствовать или препятствовать развитию ребенка, ускорять или, напротив, замедлять этот процесс.

Проблема периодизации психического развития.

(теории всякие)

Цели и содержание образования на основных ступенях историч. образования

пропедевтический

этап естественно-ист. Подхода ( 5 ист. умений)

10-11 кл. - проблемное обучение