- •Тема 6. Миокардит

- •Этиологические факторы инфекционных миокардитов

- •III. Морфологическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностические критерии миокардита (Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация)

- •Примеры формулировки диагноза

- •Дифференциальный диагноз

- •Доказательство наличия воспалительного процесса и повреждения кардиомиоцитов:

- •Этиологическая диагностика:

- •Анализ жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования

- •Инструментальная верификация

- •Течение, осложнения, прогноз

- •Лечение

- •Критерии эффективности лечения

- •Особые формы миокардитов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Ситуационные задачи Задача № 1

- •Задача № 2

Признаки

активного воспалительного процесса:

ускорение СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг

лейкоцитарной формулы влево, повышение

концентрации сиаловых кислот, СРБ,

фибриногена, диспротеинемия (увеличение

-2

и -глобулинов).

Признаки

иммунного компонента воспаления

– повышение концентрации интерлейкинов

1,

8, 10, фактора некроза опухоли (ФНО-),

адгезивных молекул, Ig

M,

Ig

G,

Ig

A,

ЦИК, повышение титров антител к тем или

иным инфекционным агентам Признаки

повреждения и некроза кардиомиоцитов:

повышение концентрации кардиоспецифических

ферментов (КФК, МВ-КФК, ЛДГ) и появление

кардиальных белков (тропонин Т и

тропонин I). Иммунологические

признаки поражения миокарда:

кардиальные антигены (являющиеся

аутоантигенами), при хроническом течении

заболевания выявляются специфические

антикардиальные антитела и

сенсибилизированные к кардиальному

антигену лимфоциты (выявляются в реакции

торможения миграции лимфоцитов - РТМЛ).

Непосредственное

выделение возбудителя: посевы

слизи из носоглотки (на наличие патогенных

стрептококков, стафилококков, возбудителей

дифтерии и др.), посевы кала на диз.

группу, сальмонеллы, брюшной тиф и

паратифы, микробиологическое

обследование на

наличие хламидийной инфекции и клещевого

боррелиоза. Обследование

на наличие в крови антигенов и

специфических антител различных

инфекционных патогенов методами

ПЦР, ИФА, НМФА и др. Целенаправленное

выявление очагов хронической инфекции

(тонзиллит,

гайморит, кариес, периодонтит, аднексит,

простатит и др.) с последующей их

санацией.

Доказательство наличия воспалительного процесса и повреждения кардиомиоцитов:

Этиологическая диагностика:

Анализ жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования

Диагностика

воспалительной инфильтрации, некроза

и фиброза в миокарде: Эндомиокардиальная

биопсия (подтверждает

клинический диагноз миокардита в 17-50

% случаев) Томосцинтиграфия

миокарда с

«воспалительными» и кардиотропными

радиофармпрепаратами

Магнитно-резонансная

томография сердца с

контрастированием позволяет

визуализировать участки внеклеточной

воды, что характерно для отека ткани

миокарда Ультразвуковая

денситометрия

(оценка плотности миокарда)

позволяет

сделать заключение о наличии отека (а

значит, и воспаления) и фиброза.

дисфункции

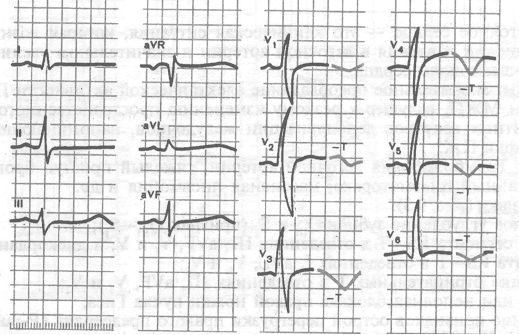

сердца: Электрокардиография

и суточное мониторирование ЭКГ:

неспецифические

изменения фазы реполяризации:

депрессия или

подъем (более характерно для миокардита)

сегмента ST,

инверсия зубца T

в нескольких ЭКГ-отведениях (рис); патологические

зубцы Q

(QS)

и уменьшение амплитуды зубцов R; -

нарушения сердечного ритма и проводимости:

а-в блокады, блокады ножек пучка Гиса

(особенно левой), наджелудочковая

и желудочковая

экстрасистолия, миграция водителя

ритма, редко – эпизоды мерцательной

аритмии

Эхокардиография:

дилатация

полостей, снижение систолической

экскурсии стенок, уменьшение фракции

выброса

При

бессимптомных и легко протекающих

вариантах миокардита данные диография При

бессимптомных и легко протекающих

вариантах миокардита

данныеЭлектрокардиографические

изменения при миокардите встречаются

значительно чаще, чем клинические

признаки (у 50-90 % больных), они неспецифичны

и могут быть обусловлены как воспалительной

инфильтрацией, так и миокардитическим

кардиосклерозом и дистрофией

кардиомиоцитов неспецифические

изменения фазы реполяризации: депрессия

или подъем (более характерно для

миокардита) сегмента ST,

инверсия зубца T; патологические

зубцы Q (QS)

и уменьшение амплитуды зубцов R; нарушения

сердечного ритма и проводимости:

атриовентрикулярные блокады (при

болезни Лайма и дифтерии являются

бесспорным признаком миокардита),

блокады ножек пучка Гиса (особенно

левой), наджелудочковая и желудочковая

экстрасистолия, миграция водителя

ритма, редко – эпизоды мерцательной

аритмии (прогностически неблагоприятный

признак). Более

информативным является суточное

мониторирование ЭКГ, при котором

преходящие нарушения ритма и проводимости

регистрируются у 70-90 % больных (на ЭКГ

в покое – в 30-50 % случаев).

Инструментальная верификация

Рис. Схема диагностики миокардита

Рис. ЭКГ при остром миокардите.