- •Основные понятия и определения

- •1.1 Производственный процесс

- •1.2 Технологический процесс

- •1.3 Типы технологических процессов

- •1.4 Структура технологического процесса

- •1.5 Методы выполнения технологических процессов

- •1.6 Типы производств. Организационные формы технологического процесса

- •2 Точность в машиностроении

- •2.1 Основные понятия и определения

- •2.2 Методы обеспечения заданной точности размера при механической обработке

- •2.3 Виды погрешностей и их классификация

- •2.4 Практическое применение законов распределения размеров для анализа точности обработки

- •Нормальное распределение (закон Гаусса): 6 σ, 4,9 σ, 3,46 σ.

- •2.5 Анализ параметров качества изделий методами математической статистики

- •2.6 Методика применения закона нормального распределения к оценке точности технологического процесса

- •2.7 Оценка точности на основе кривых распределения

- •2.8. Пример применения закона нормального распределения для оценки точности технологического процесса

- •2.9 Методы расчета погрешностей

- •2.10 Поверхности и базы обрабатываемой заготовки

- •2.11 Способы установки заготовок. Правило шести точек

- •2.12 Погрешность установки

- •2.13 Примеры определения погрешности базирования

- •Другой пример.

- •Тогда расчетный допуск технологического размера

- •2.14 Принцип постоянства баз

- •2.15 Пересчет размеров допусков при смене баз

- •2.16 Жесткость технологической системы

- •2.17 Методы определения жесткости элементов системы

- •2.18 Статический метод определения жесткости металлорежущих станков и их отдельных узлов

- •2.19 Производственный метод определения жесткости технологической системы

- •2.20 Погрешности обработки в результате деформации технологической системы

- •Отжатие системы, как известно, можно выразить

- •2.21 Погрешность формы и взаимного положения поверхностей детали

- •2.22 Размерный износ режущего инструмента

- •2.24 Температурные деформации технологической системы

- •2.25 Деформации деталей из-за перераспределения внутренних напряжений

- •2.26 Расчет суммарной погрешности обработки

- •3 Качество поверхности

- •3.1 Факторы, влияющие на качество поверхности

- •3.2 Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин

- •4 Проектирование технологического процесса

- •4.1 Исходные данные для проектирования технологических процессов

- •4.2 Изучение служебного назначения изделия

- •4.3 Технологичность конструкции детали. Анализ технологичности конструкции детали*

- •4.4 Последовательность разработки технологического процесса

- •4.5 Выбор вида заготовки

- •4.6 Выбор установочных баз

- •4.7 Выбор маршрута обработки

- •4.8 Расчет припусков на обработку

- •4.9 Расчет промежуточных и исходных размеров заготовок

- •4.10 Выбор типа и основных размеров оборудования,

- •4.11 Определение режимов резания

- •4.12 Нормирование работ

- •4.13 Технико-экономическое обоснование варианта технологического процесса

- •5 Основы конструирования станочных приспособлений

- •5.1 Станочные приспособления, их служебное назначение и требования, предъявляемые к ним

- •5.2 Классификация приспособлений

- •5.3 Конструктивные элементы приспособлений

- •5.4 Установочные элементы приспособлений

- •5.5 Зажимные устройства

- •5.6 Методика определения зажимного усилия

- •Продолжение таблицы 5.2

- •5.7 Устройства для направления рабочего инструмента

- •5.8 Делительные механизмы (фиксаторы)

- •5.9 Методика проектирования специальных приспособлений

- •5.10 Разработка принципиальной схемы базирования и закрепления детали

- •5.11 Исходные данные при конструировании

- •5.12 Порядок конструирования и оформления общего вида приспособлений

- •5.13 Размеры, допуски и посадки на чертежах приспособления

- •5.14 Расчеты при конструировании

- •6 Технологический процесс сборки

- •6.1 Исходные данные на проектирование

- •6.2 Этапы проектирования

- •6.3 Виды сборки

- •6.3.1 Сборка по методу полной взаимозаменяемости

- •6.3.2 Метод неполной взаимозаменяемости

- •6.3.3 Сборка по методу групповой взаимозаменяемости

- •6.3.4 Метод пригонки

- •6.3.5 Метод регулировки

- •6.4 Организационные формы сборки

- •Контрольные вопросы к разделам учебного пособия

- •Библиографический список

- •Перечень ключевых слов

6.3.2 Метод неполной взаимозаменяемости

Заключается в том, что в результате сборки партии изделий требуемая точность замыкающего звена достигается не у всех экземпляров, а только у большей их части.

Те немногие изделия, у которых отклонения замыкающего звена выйдут за пределы установленного допуска, могут быть при надлежащей организации исправлены путем пригонки.

Преимущества:

- возможность сборки машин рабочими невысокой квалификации;

- наибольшая простота достижения требуемой точности замыкающего звена, так как построение размерной цепи сводится к простому соединению всех составляющих звеньев;

- возможность экономической организации сборки на поток;

- возможность механизации;

- расширение допусков на все составляющие звенья и удешевление обработки деталей.

Условия использования этого метода:

1 Расчет и установление допусков IT на все составляющие звенья размерной цепи, исходя из требуемой величины допуска замыкающего звена на основе равенства

![]() (

6.2 )

(

6.2 )

где t – принимаемый коэффициент риска;

λi – коэффициент, характеризующий выбираемый законом рассеяния i звена размерной цепи;

m – общее количество звеньев размерной цепи.

В начале рассчитывается средняя величина допуска всех составляющих звеньев, затем в зависимости от сложности обработки деталей она корректируется в ту или иную сторону с обязательной проверкой установленных на них допусков.

2 Соблюдение отклонений, на каждом из звеньев размерной цепи при обработке деталей в пределах, установленных на них допусков.

3 Обеспечение при сборке случайного попадания в каждый, собираемый объект деталей, без какого-либо их выбора или подбора.

Расчет и установление размеров и координат средин полей допусков всех звеньев с соблюдением равенства

![]() .

( 6.3 )

.

( 6.3 )

К недостаткам метода относятся:

1 Необходимость обеспечения случайности попадания в одну сборочную размерную цепь всех звеньев. Для этого в сборочном цехе устанавливают специальные стеллажи со сквозными ячейками для хранения деталей, укладываемых в случайной последовательности одна за другой с одной стороны стеллажа. Сборщик в этом случае вынужден брать собираемые детали с другой стороны стеллажа в той последовательности, в которой они лежат в сквозной ячейке.

2 В тех случаях, когда этот метод используется для достижения требуемой точности поверхностей деталей, не входящих одна в другую, необходимо проводить измерение получаемой точности между поверхностями, чтобы не выпустить изделие с отклонением, выходящим за установленный допуск.

3 У экземпляров изделий, у которых в результате сборки отклонение замыкающего звена вышло за пределы установленного допуска, необходимо заменить одну или несколько деталей или произвести пригоночные работы для достижения требуемой точности. Все это связано с дополнительными затратами и потерей времени.

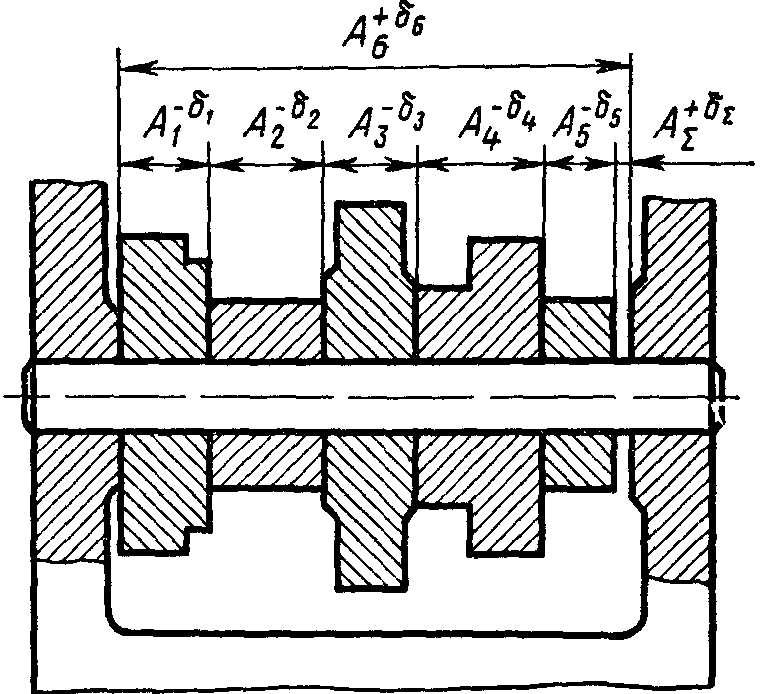

Рассмотрим пример возможного расширения допусков на составляющие звенья при сборке методом неполной взаимозаменяемости для узла, состоящего из семи звеньев (рисунок 6.1)

Рисунок 6.1 – Пример возможного расширения допуска

на составляющие звенья при сборке

Из условий работы узла допуск на замыкающее звено установлен IT∑=0,09. При сборке методом полной взаимозаменяемости средний допуск на размеры составляющих звеньев не должен превышать

![]() ( 6.4 )

( 6.4 )

при сборке

методом неполной взаимозаменяемости

с коэффициентом риска получения брака

t = 3, и если рассеивание

размеров подчиняется закону Гаусса, то

![]() получим:

получим:

![]()

( 6.5

)

( 6.5

)

Следовательно, средний допуск на составляющие звенья может быть увеличен в 2,5 раза. Это значит, что при небольшом проценте риска получения брака можно значительно удешевить производство изделий.