- •Уфимский государственный авиационный технический университет

- •Авторы: н. С. Буткин, в. М. Кишуров, н. В. Юрасова, з. Н. Акшенцева

- •С одержание

- •Введение

- •Лабораторная работа № 1 Ознакомление с конструкциями средств измерения и их использование

- •Контроль. Средства контроля

- •Лабораторная работа № 2 Измерение и контроль предельной скобы

- •Лабораторная работа № 3 Микрометрические инструменты

- •Лабораторная работа № 4 Измерение электрических и неэлектрических величин

- •Лабораторная работа № 5 Обработка результатов многократных измерений

- •Лабораторная работа № 6 Поэлементный контроль параметров резьбы

- •Лабораторная работа № 7 Методы и средства измерения углов и конусов. Измерение углов угломером

- •Лабораторная работа № 8 Контроль цилиндрических деталей на вертикальном оптиметре. Определение погрешностей формы

- •Лабораторная работа № 9 Измерение и поверка манометров

- •Лабораторная работа № 10 Измерительные устройства в системах контроля и управления технологическими процессами

- •4 50000, Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12

Лабораторная работа № 10 Измерительные устройства в системах контроля и управления технологическими процессами

Цель работы

Цель работы состоит в ознакомлении с конструкциями измерительных механизмов различных типов электромеханических приборов, получении практических навыков исследования этих механизмов.

Задачи работы:

- изучить электромеханические измерительные приборы;

- исследовать, определенные преподавателем, измерительные механизмы электрических приборов;

- выполнить отчет о работе (прил.10).

Теоретическая часть

Общие сведения

Измерительный прибор (ИП) – наиболее распространенный вид средств измерений. Все ИП можно поделить на две большие группы: аналоговые и цифровые.

Аналоговые измерительные приборы (АИП) – это такие приборы, показания которых являются непрерывной функцией изменения входной измеряемой величины (могущей принимать бесконечное множество значений в определенном диапазоне).

Группу АИП можно представить двумя подгруппами: приборы для статических измерений (вольтметры, амперметры, омметры и др.) и приборы для динамических измерений.

Приборы для динамических измерений делятся на показывающие АИП (например, электронно-лучевые осциллографы, анализаторы спектра) и регистрирующие приборы (например, самопишущие приборы, светолучевые осциллографы).

АИП, предназначенные для статических измерений, – электромеханические и электронные ИП.

Электромеханические ИП основаны на преобразовании электрической энергии входного сигнала в механическую энергию углового (реже – линейного) перемещения подвижной части от счетного устройства. Кроме самостоятельного применения, электромеханические ИП используются также в качестве выходных устройств большинства электронных АИП.

Электронные ИП – это приборы, в которых энергия для механического перемещения указателя отсчетного устройства поступает не от источника измеряемого сигнала (как в электромеханических приборах), а от вспомогательного источника энергии, например, от электрической сети, питающей прибор [16].

Электромеханические измерительные приборы

Большинство используемых сегодня в технологических процессах стационарных измерительных приборов – это классические аналоговые электромеханические приборы. Их метрологические эксплуатационные характеристики вполне достаточны для решения основных задач технических измерений. Широко распространены электромеханические вольтметры, амперметры, омметры, фазометры, ваттметры, счетчики активной и реактивной энергии. В электромеханических измерительных приборах реализованы различные физические принципы, позволяющие преобразовать значение измеряемой величины в пропорциональное отклонение (видимое перемещение) указателя (например, стрелки прибора). Упрощенная классификация электромеханических измерительных приборов приведена на рис. 1.

Рис. 1. Упрощенная классификация электромеханических измерительных приборов

Обозначение электромеханических приборов представлено в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение электромеханических приборов

-

Магнитоэлектрические МЭ

Электростатические ЭС

Выпрямительные

Электродинамические ЭД

Термоэлектрические ТЭ

ЭД с магнитным экранированием

Электромагнитные ЭМ

Ферродинамические ФД

Индукционные

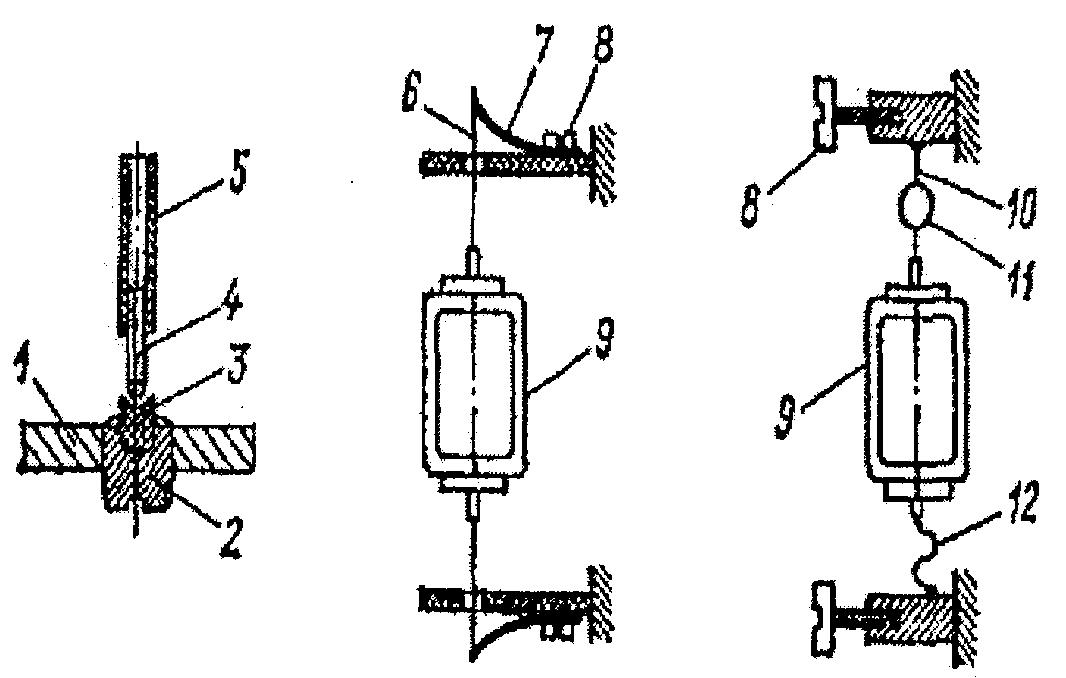

Подвижная часть прибора обеспечивается осью или полуосями, заканчивающиеся запрессованными в них стальными кернами. Последние опираются на корундовые или рубиновые подпятники (рис. 2, а). Трение керна о подпятник снижает чувствительность и точность прибора, поэтому подвижную часть устанавливают на растяжках (рис. 2, б), а в чувственных гальванометра – на подвесе (рис. 2, в).

а б в

Рис. 2. Способы установки подвижной части прибора: а – на оси,

б – на растяжках, в – на подвесе: 1 – корпус; 2 – регулировочный винт;

3 – подпятник; 4 – керн; 5 – ось; 6 – растяжка; 7 – пружина; 8 – контактный винт, крепящий; 9 – рамка; 10 – подвес; 11 – зеркало; 12 – лента

У механизмов, подвижная часть которых закрепляется на опорах, противодействующий момент создается с помощью спиральных пружинок, при установке подвижной части на растяжках и подвесах – за счет упругих свойств растяжек и подвесок.

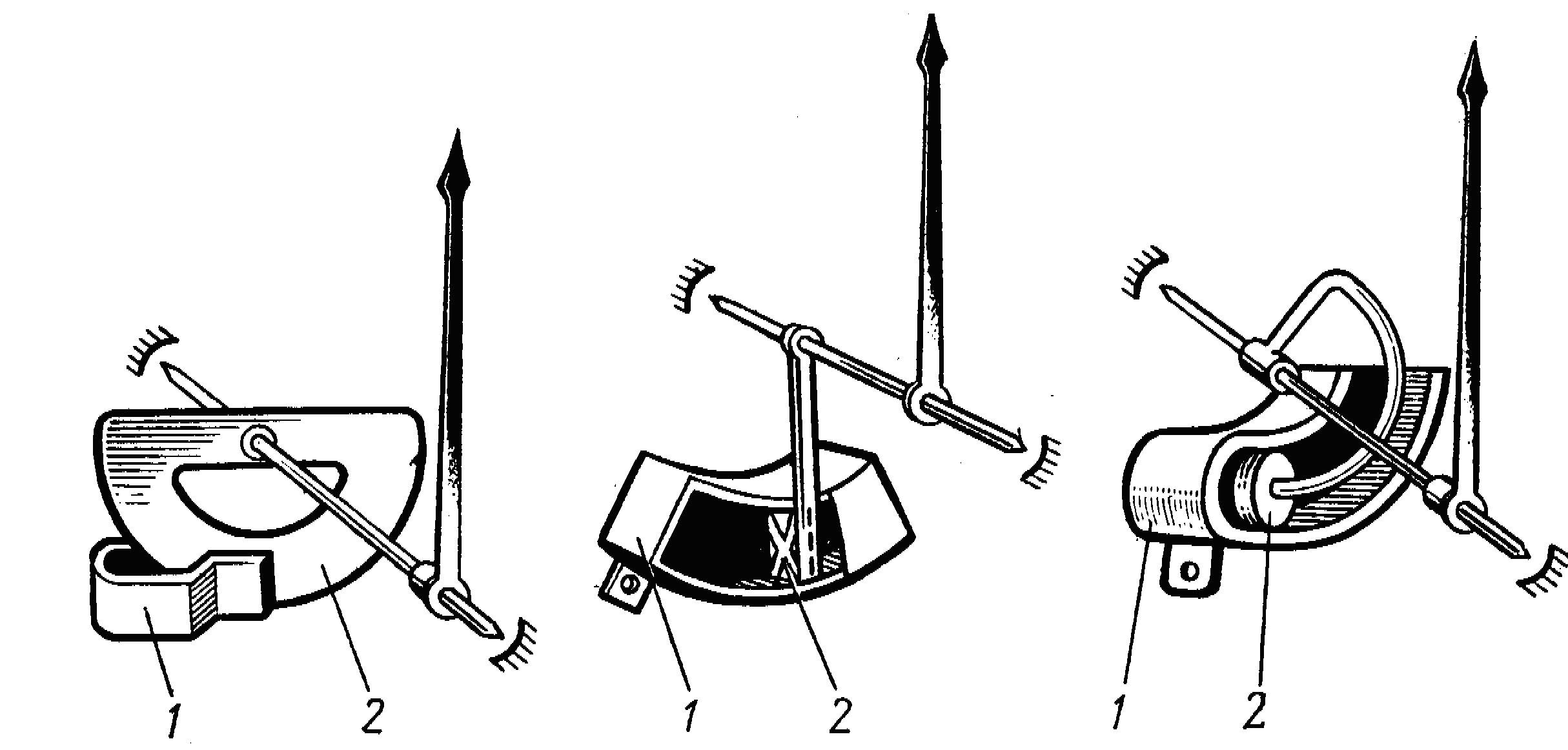

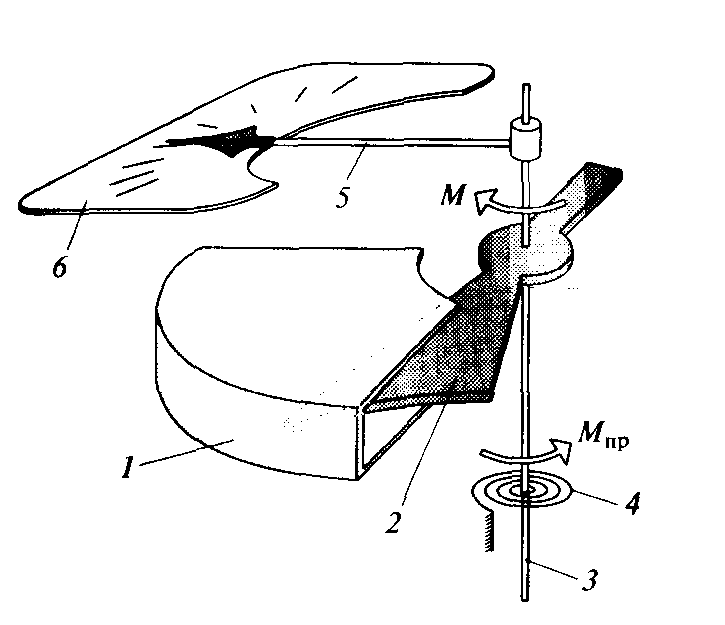

При работе прибора в динамическом режиме, т.е. при перемещении указателя прибора по шкале, возникают моменты, обусловленные инерционностью подвижной части, сопротивлением окружающей среды и т.п. Для ускорения процесса достижения равновесия подвижной части в приборах создают момент успокоения. С этой целью в измерительный механизм вводится успокоитель: воздушный, жидкостный или магнитоиндукционный (рис. 3).

а б в

Рис. 3. Успокоители: а – воздушный: 1 – камера, 2 – крыло; б – магнитоиндукционный: 1 – крыло, 2 – магнит; в – водяной: 1 – камера, 2 – поплавок

Магнитоиндукционное успокоения создается при движении металлических неферромагнитных деталей подвижной части в магнитном поле постоянного магнита (или электромагнита). Момент успокоения создается при этом в результате противодействия магнитных полей магнита и вихревых токов, возникающих в металлических деталях, двигаются. Конструктивно магнитоиндукционный успокоитель состоит из тормозного магнита и крыла, которое перемещается в его рабочем зазоре и выполняется обычно из алюминия. Вместо крыла могут использовать короткозамкнутый виток. Магнитоиндукционные успокоители отличаются простотой конструкции, удобством регулирования и применяются в тех случаях, когда поле тормозного магнита не влияет на показания приборов.

Воздушный успокоитель состоит из камеры и легкого (как правило, алюминиевого) крыла, жестко закрепленного на оси подвижной части и находится внутри камеры. Между крылом и стенками камеры имеется зазор 0,1–0,02 мм. При вращении оси крыло перемещается внутри камеры, в которой за малости зазора разница давлений. Это препятствует быстрому и свободному перемещению подвижной части и вызывает ее успокоения. Воздушные успокоители не содержат источников электрических или магнитных полей, является их достоинством по сравнению с магнитоиндукционным успокоителем, но они относительно сложные конструктивно и малонадежные.

Идея жидкостного успокоения заключается в следующем. При колебании подвижной части измерительного механизма или его отдельных деталей в вязкой жидкости вместе с ними колеблется непосредственно соприкасающийся и прилипший к поверхности деталей слой жидкости, тогда как более удаленные слои остаются в покое. Благодаря наличию градиента скорости между различными слоями жидкости возникает трение, на которое расходуется нежелательная кинетическая энергия колебаний подвижной части, то есть создается необходимое успокоение. Жидкостное успокоение создается конструктивными различными способами, выбор которых определяется необходимой степенью успокоения, назначением и конструкцией измерительного механизма, условиями эксплуатации и других причин. В осциллографических гальванометрах с жидкостным успокоением в жидкости содержится вся подвижная система. Для ряда приборов на растяжках в жидкости находится только часть растяжки, что на определенном участке охватывается, например, спиралькой, заполненной жидкостью с большой вязкостью. Следует отметить, что жидкостное успокоение имеет известные преимущества перед другими способами успокоения. Одно из главных его преимуществ заключается в том, что жидкостное успокоение делает тормозящее воздействие при движении подвижной части во всех направлениях, используемый для повышения виброустойчивости ряда приборов.

Необходимое лабораторное оборудование и приборы

Для выполнения работы необходимо:

- электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, индукционные измерительные механизмы;

- наборы отверток.

Задание

- изучить классификацию электромеханических измерительных приборов;

- исследовать, определенные преподавателем, измерительные механизмы электрических приборов;

- выполнить отчет о работе (прил.10).

- определить вид измерительных механизмов электрических приборов;

- дать краткую характеристику каждого измерительного механизма.

Меры безопасности

1. Запрещается настройка, регулировка и любые другие действия с приборами без предварительного ознакомления с ними.

2. Работая на приборе, запрещается применять излишнее усилие.

3. Студент обязан следить за чистотой на рабочем месте.

4. Студент должен по окончании работы сдать приборы и инструменты в исправном и комплектом состоянии.

Методика выполнения задания

Приборы магнитоэлектрической системы (МЭ)

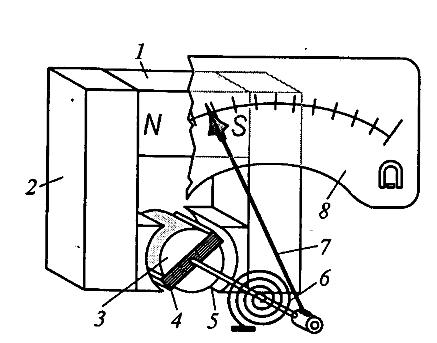

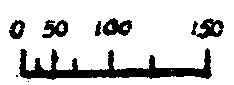

На рис. 4 упрощенно показана конструкция механизма такой системы, которая содержит преобразователь электрической величины (входного измеряемого тока) в механическую (угол отклонения) и отсчетное устройство (указатель и шкалу).

Рис. 4. Конструкция магнитоэлектрического механизма: 1 – постоянный магнит, 2 – магнитопровод, 3 – цилиндрический сердечник из магнитомягкого материала, 4 – рамка с измеряемым током, 5 – ось, 6 – спиральная пружина,

7 – стрелка, 8 – шкала

Постоянный магнит 1, магнитопровод 2 и цилиндрический сердечник 3 из магнитомягкого материала создают равномерное радиальное магнитное поле в воздушном зазоре, в котором расположена и может поворачиваться рамка 4 с измеряемым током. Рамка жестко связана с осью, на которой закреплена стрелка 7. Эти элементы образуют подвижную часть механизма.

При протекании измеряемого тока в рамке, находящейся в магнитном поле зазора, возникает вращающий магнитный момент.

Отсчетное устройство 7 и шкала 8 – преобразует угол отклонения (поворота) рамки в показания (отсчет). Спиральная пружина 6 служит для создания противодействующего момента. Вращающий момент заставляет рамку поворачиваться. Противодействующий момент направлен навстречу вращающему. И при их равенстве угол поворота стрелки будет определять значение измеряемой величины.

Данный тип прибора имеет ряд преимуществ. Это более высокие точность и чувствительность; равномерная (линейная) шкала; сравнительно малое собственное потребление энергии от источника сигнала; практическое отсутствие влияния внешних магнитных полей (так как собственное поле в зазоре значительно). Есть и недостатки. Это возможность работы только на постоянном токе; сравнительная сложность реальной конструкции; заметная чувствительность к перегрузкам, механическим воздействиям, ударам, вибрации; изменение упругих свойств пружины со временем, а также зависимость показаний от изменения температуры окружающей среды [15].

Приборы выпрямительной системы

Приборы МЭ системы непосредственно могут быть использованы только для работы с постоянными напряжениями и токами, а для работы в цепях переменного тока им требуются преобразователи переменного тока в постоянный – выпрямители (детекторы). Могут применяться разные типы детекторов: амплитудного значения, среднего выпрямленного значения, среднего квадратического (действующего) значения. Наиболее распространены в простых аналоговых электромеханических приборах детекторы среднего выпрямленного значения как самые простые и дешевые.

Приборы термоэлектрической системы

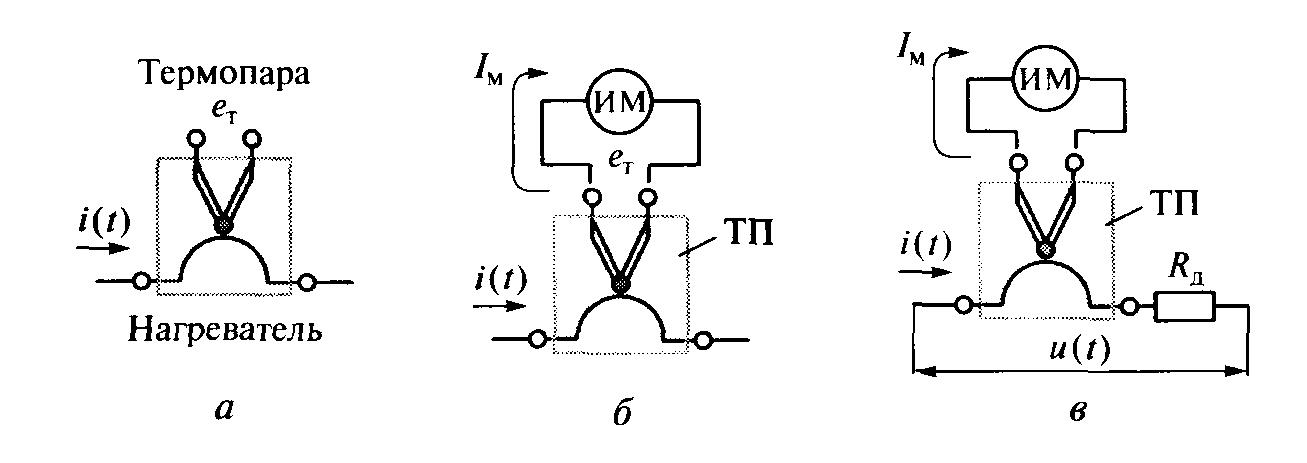

Термоэлектрические (ТЭ) измерительные приборы основаны на преобразовании электрической энергии в тепловую и затем вновь в электрическую. Приборы этой системы состоят из термоэлектрического преобразователя (ТП) и магнитоэлектрического измерительного механизма. Термоэлектрический преобразователь представляет собой объединение нагревателя (тонкая проволока из нихрома или константана) и термопары (рис. 5, а). Термо-ЭДС термопары ет зависит от температуры ее рабочего спая, т.е. от температуры нагревателя, которая, в свою очередь определяется действующим значением протекающего по нему тока i(t).

Протекающий по нагревателю ТП ток i(t) (переменный или постоянный) нагревает рабочий спай термопары до температуры, пропорциональной квадрату действующего значения этого тока. Свободные концы термопары подключаются к магнитоэлектрическому ИМ тока (рис. 5, б). На рис. 5, б приведена схема ТЭ амперметра, а на рис. 5, в – схема ТЭ вольтметра. Для измерения малых токов и напряжений (поскольку значения термо-ЭДС термопары незначительны – единицы–десятки милливольт) в схему прибора вводится усилитель постоянного тока, повышающий выходной сигнал термопары.

Рис. 5. Схемы термоэлектрических приборов: а – ТЭ преобразователя,

б – ТЭ амперметра, в – ТЭ вольтметра

Расширение диапазонов измерения ТЭ амперметров в сторону увеличения значений осуществляется с помощью измерительных трансформаторов тока. В случае расширения пределов ТЭ вольтметров применяют добавочные резисторы с различными сопротивлениями.

К достоинствам ТЭ приборов можно отнести следующее:

- работа как с постоянными, так и с переменными токами и напряжениями;

- реакция на истинное среднее квадратическое (действующее) значение независимо от формы сигнала;

- широкий диапазон частот измеряемых сигналов (до десятков мегагерц);

- сравнительно высокая точность приборов (типичные классы точности 1,0–1,5).

К недостаткам ТЭ приборов относятся: невысокое быстродействие в силу значительной тепловой инерционности ТП; заметное собственное потребление приборов от источника исследуемого сигнала; неравномерность (квадратичность) шкалы приборов; зависимость точности от изменения температуры свободных концов термопары; малая перегрузочная способность.

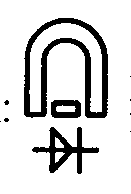

Приборы электромагнитной системы (ЭМ)

В основе самой простой конструкции (рис. 6) этого измерительного механизма полая катушка с измеряемым током. Протекающий по катушке ток создает магнитный поток, который притягивает (втягивает внутрь катушки) сердечник 4, выполненный из магнитомягкого материала и закрепленный на оси 2.

Рис. 6. Устройство электромагнитного механизма: 1 – катушка с измеряемым током, 2 – ось, 3 – спиральная пружина, 4 – сердечник из магнитомягкого материала, 5 – стрелка, 6 – шкала

При этом возникает вращающий момент. Спиральная пружина 3 служит для создания противодействующего момента

Моменты направлены навстречу друг другу. Отсчетное устройство – стрелка 5 и шкала 6 – преобразует угол поворота сердечника в показания (отсчет).

ЭМ приборы могут работать как в цепях постоянного, так и переменного тока; а также, что шкала у ЭМ приборов – нелинейная (квадратичная).

Существуют и другие конструкции ЭМ измерительных механизмов, в частности с замкнутым магнитопроводом, которая обеспечивает лучшую защищенность от внешних магнитных полей.

Приборы электромагнитной системы могут быть использованы для измерения и постоянных, и переменных напряжений и токов. При этом они реагируют на истинное среднее квадратическое (действующее) значение переменного сигнала независимо от его формы (правда, в пределах своего сравнительно неширокого частотного диапазона). Кроме того, важным преимуществом является то, что приборы этой системы выдерживают значительные перегрузки (возможны двух- и трехкратные перегрузки), имеют сравнительно простую конструкцию и, следовательно, надежны и дешевы. Достаточно сказать, что ЭМ приборы – это самые распространенные щитовые приборы.

Недостатки приборов ЭМ системы следующие: нелинейная (квадратичная) шкала; узкий частотный диапазон измеряемых сигналов (сотни герц – единицы килогерц); заметное влияние внешних магнитных полей; невысокий класс точности (1,5–2,5 %).

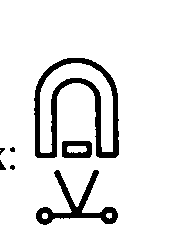

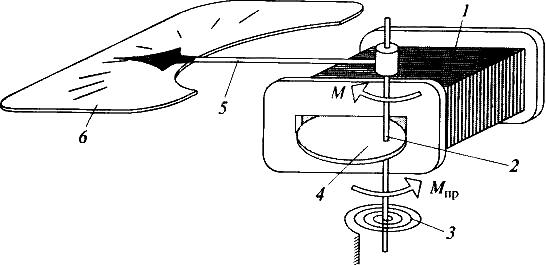

Приборы электродинамической системы

На рис. 7 приведена упрощенная конструкция электродинамического (ЭД) измерительного механизма. Неподвижная катушка 1 с током I1, разделена на две части; подвижная катушка 2 с током I2 закреплена на оси 3 внутри неподвижной катушки. Спиральная пружина 4 служит для создания противодействующего момента. Принцип действия основан на взаимодействии магнитных потоков двух катушек с токами I1, и I2. Протекающие по катушкам токи создают магнитные потоки, которые стремятся принять одно направление, при этом подвижная катушка поворачивается внутри неподвижной. Отсчетное устройство – стрелка 5 и шкала 6 – преобразует угол поворота подвижной катушки в показания (отсчет).

Рис. 7. Конструкция электродинамического измерительного механизма:

1 – неподвижная катушка; 2 – подвижная катушка, 3 – ось, 4 – спиральная пружина, 5 – стрелка, 6 – шкала

К достоинствам ЭД приборов относятся: высокая точность (до 0,1 %); возможность работы как на постоянном, так и на переменном токе; амперметры и вольтметры этой системы реагируют на действующее значение переменного тока или напряжения. Недостатками являются: сравнительно невысокая чувствительность; возможное влияние внешних магнитных полей (что может потребовать экранирования механизма); заметное влияние температуры окружающей среды на сопротивление катушек и, как следствие, на показания прибора; значительная собственная мощность потребления энергии от источника сигнала; нелинейная (квадратичная) шкала; ограниченный частотный диапазон (1–5 кГц).

Существует разновидность конструкции, в которой магнитные потоки катушек замыкаются не по воздуху, как в классическом варианте, а по вспомогательным магнитопроводам. Это так называемая ферродинамическая (ФД) система. Благодаря заметному уменьшению магнитного сопротивления значительно возрастает вращающий момент механизма, поэтому может быть снижена мощность собственного потребления прибора и (или) повышена его чувствительность. Кроме того, наличие магнитопроводов ослабляет влияние внешних магнитных полей и поэтому не требуется экранирование механизма. Правда, точность ФД приборов ниже, а диапазон частот несколько уже, чем у ЭД. Применяются ЭД и ФД приборы – в цепях переменного тока промышленной частоты.

Электростатические приборы

Электростатические (ЭС) применяются в основном для измерения напряжений в высоковольтных цепях как постоянного, так и переменного тока.

Принцип действия устройства электростатического механизма основан на взаимодействии заряженных электродов. В основе конструкции этого измерительного механизма (рис. 8) два электрода (алюминиевые пластины, между которыми воздушный зазор), образующих переменную емкость. Измеряемое напряжение U подается на неподвижную пластину 1, образующую своеобразную камеру, и подвижную 2, закрепленную на оси 3. Спиральная пружина 4 служит для создания противодействующего момента. Стрелка 5 и шкала 6 образуют отсчетное устройство.

Подведенное к пластинам напряжение U создает между пластинами электрическое поле. Под действием электростатических сил притяжения подвижная пластина втягивается в камеру неподвижной пластины, поворачивая при этом ось со стрелкой. Чем выше приложенное (измеряемое) напряжение U, тем глубже входит подвижная пластина внутрь неподвижной (увеличивается площадь перекрытия пластин) и тем больше угол поворота. Геометрия подвижной пластины выбирается такой, чтобы повысить линейность (равномерность) шкалы прибора.

Рис. 8. Устройство электростатического механизма: 1 – неподвижная пластина, 2 – подвижная пластина, 3 – ось, 4 – спиральная пружина, 5 – стрелка,

6 – шкала

К достоинствам ЭС можно отнести следующие:

- высокое входное сопротивление (на постоянном напряжении – практически бесконечное, а на низких и средних частотах составляет десятки МОм и более), что означает чрезвычайно малое собственное потребление энергии от источника измеряемого напряжения;

- реакция на среднее квадратическое (действующее) значение напряжения не зависит от формы сигнала;

- широкий диапазон частот измеряемых напряжений (единицы – десятки МГц);

- сравнительно высокая точность (типичные классы точности 1,0–1,5);

- простая конструкции и, следовательно, достаточная надежность.

Недостатки ЭС: нелинейная шкала; малая чувствительность; возможное значительное влияние внешних электрических полей, требующее экранирования механизма.

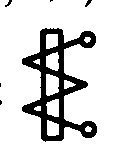

Приборы индукционной системы

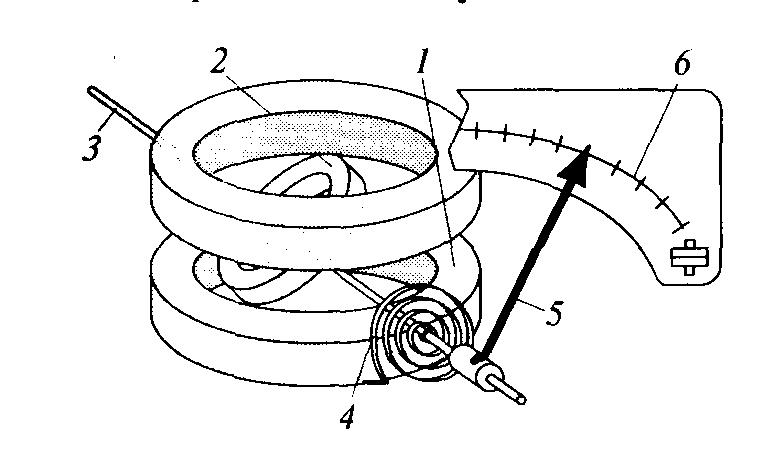

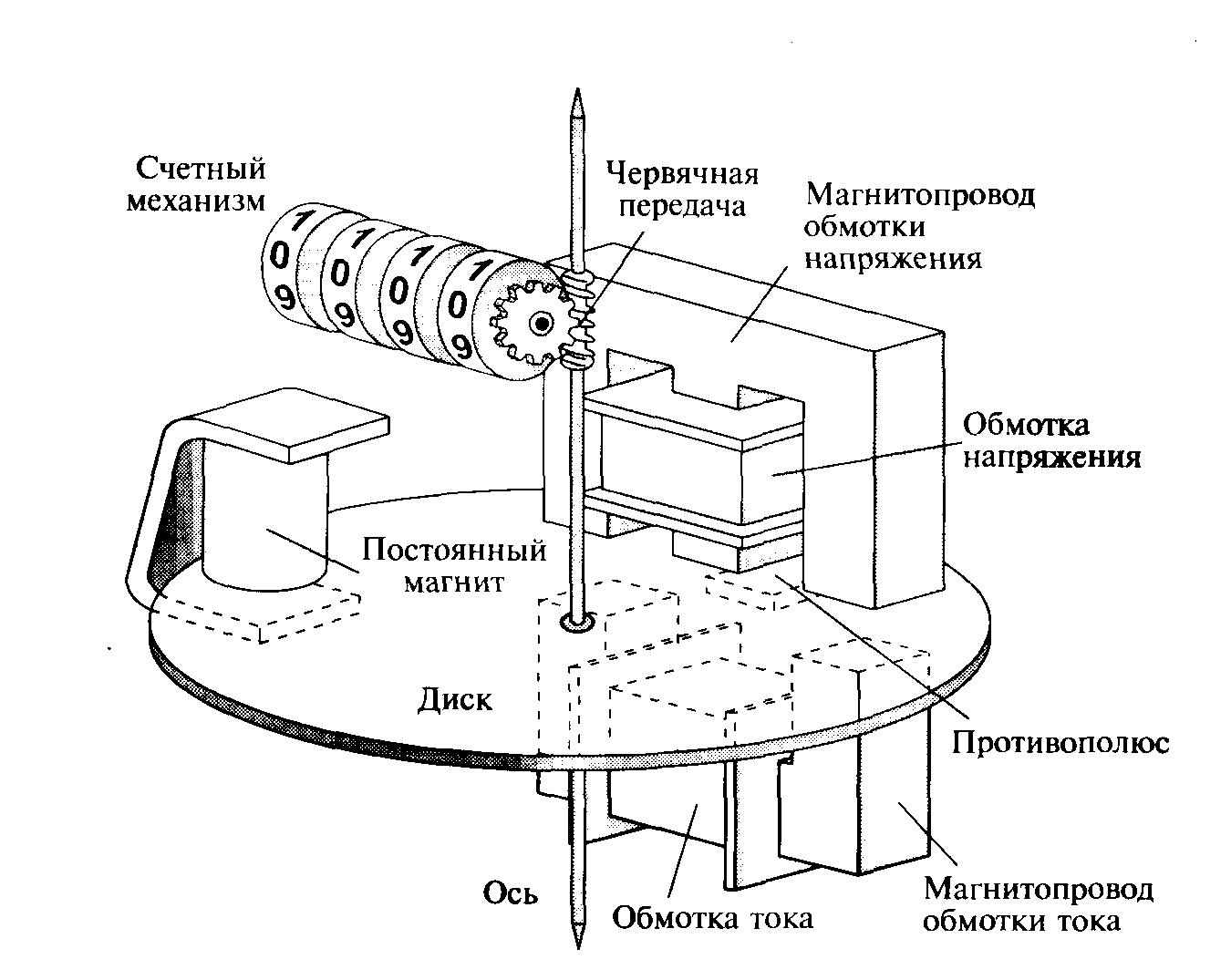

Принцип действия индукционных приборов основан на взаимодействии двух или нескольких переменных магнитных потоков с токами, индуцированными в подвижном проводнике (например, диске). Типичным представителем этой системы является классический индукционный счетчик — измеритель активной энергии.

На рис. 9 показана упрощенная конструкция такого прибора. Основными элементами являются два магнитопровода со своими обмотками (напряжения и токовой), вращающийся диск и счетный механизм. Счетчик содержит обмотки тока и напряжения.

Рис. 9. Упрощенная конструкция индукционного однофазного счетчика

Измерительный механизм счетчика имеет два независимых магнитопровода, разнесенных на угол ψ. Обмотка одного из магнитопроводов является обмоткой напряжения, имеет большое число витков и значительную индуктивность (поэтому ток в обмотке отстает от напряжения на угол, близкий к 90°). Обмотка другого магнитопровода является токовой, имеет небольшое число витков сравнительно большого диаметра. Токи силой I1 и I2 порождают магнитные потоки Ф1 и Ф2, которые, пересекая алюминиевый диск, расположенный на оси, индуцирует в нем ЭДС. Диск охвачен полюсными наконечниками магнита, выполняющего роль магнитоиндуктивного успокоителя. Под действием индуцируемых в диске ЭДС появляются вихревые токи, силой I1 и I2, при взаимодействии которых с магнитными потоками Ф1 и Ф2 возникает вращающий момент Мвр. Поворот диска (число оборотов диска) фиксируется отсчетным устройством.

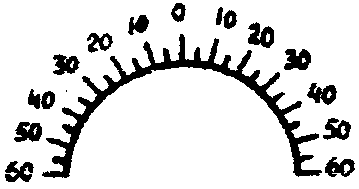

Отсчет и фиксирование показаний в средствах измерений

Для отсчета показаний в аналоговых приборах служит отсчетное устройство, в цифровых – устройство индикации.

Отсчетное устройство состоит из стрелочного указателя и шкалы (для показывающих приборов) или из шкалы, стрелочного указателя, пера либо печатающей каретки, механически связанных с указателем, и диаграммы (для регистрирующих приборов). В приборах с малым вращающим моментом применяется световой указатель.

Шкала представляет собой совокупность отметок и проставленных у некоторых из них чисел отсчета или других символов, соответствующих ряду последовательных значений величины, в единицах которой получают показание средства измерений. Отметки шкалы, у которых проставлены числовые значения, называют числовыми. Промежуток между двумя соседними отметками шкалы называется делением шкалы.

Цена деления шкалы – разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы. Шкала с постоянными делениями и постоянной ценой деления называется равномерной.

Показанием средства измерений называется значение измеряемой величины, определяемое по отсчетному устройству и выраженное в принятых единицах измеряемой величины. Наименьшее и наибольшее значения измеряемой величины, указанные на шкале, называют соответственно начальным и конечным значениями шкалы. Область значений, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы, называется диапазоном показаний.

Часть диапазона показаний, для которой нормированы пределы допускаемых погрешностей средства измерений, называется диапазоном измерений. Наименьшее и наибольшее значения диапазона измерений называются соответственно нижним и верхним пределами измерений.

Шкалы бывают односторонними, двусторонними и безнулевыми. В односторонних шкалах один из пределов измерения равен нулю (0–100 В; 50–0 Па), в двусторонних нулевое значение расположено на шкале (-50...0...+100 С; -5...0...+5 В), в безнулевых – нулевое значение на шкале отсутствует (10–50 мА). По начертанию различают шкалы прямолинейные (профильные) и угловые (рис. 10) [12].

а б в

Рис. 10. Виды шкал: (а – угловая, двухсторонняя равномерная; б – профильная вертикальная безнулевая; в – профильная горизонтальная

односторонняя неравномерная

Рабочие измерительные приборы имеют обычную (незеркальную) шкалу и копьевидный стрелочный указатель. Образцовые приборы, как правило, снабжаются ножевидным стрелочным указателем и зеркальной шкалой.

Как и показывающие, аналоговые самопишущие приборы (СП) разделяются на электромеханические и электронные.

В электромеханических СП могут применяться различные системы преобразователей электрической величины в механическую. Но чаще всего — это магнитоэлектрический измерительный механизм.

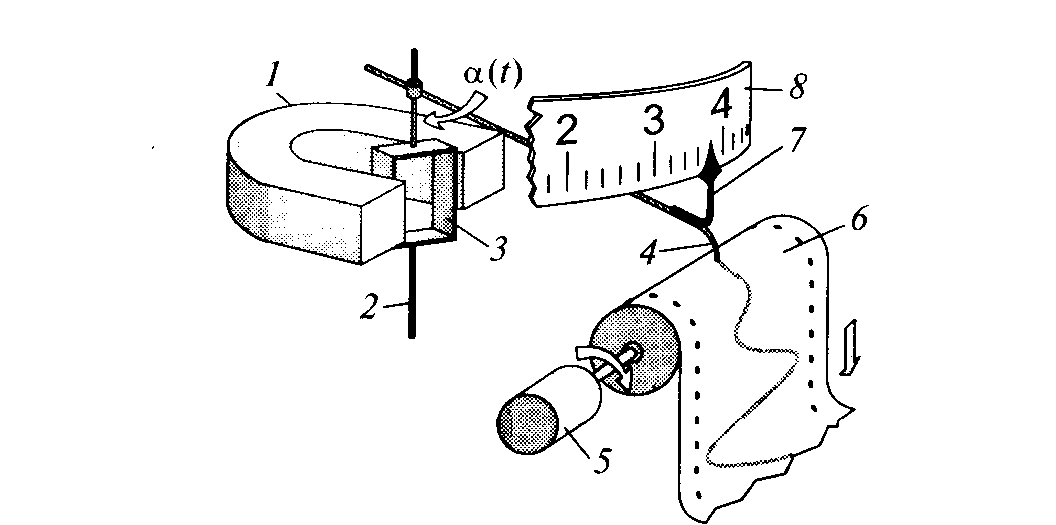

Принцип действия простейшего электромеханического (магнитоэлектрического) СП основан на взаимодействии подвижной катушки (рамки) 3 с током (пропорциональным исследуемому сигналу) с полем постоянного магнита 1.

Отсчетное устройство самопишущего прибора изображено на рис. 11. Оно состоит из шкалы 8, стрелочного указателя 7, пера (или печатающей каретки) 4 и диаграммы 6. Регистрация показаний осуществляется в виде сплошной линии, вычерчиваемой пером на диаграмме либо в виде цифр, выпечатываемых кареткой.

Рис. 11. Устройство регистрирующего прибора: 1 — постоянный магнит;

2 – ось, 3 — катушка; 4 — перо, 5 — двигатель, 6 – бумага с диаграммой

8 – шкала

Каретка через определенный интервал времени, в течение которого к прибору подключается одна из измеряемых величин, проворачивается и прижимается к диаграмме, оставляя на ней оттиск цифры, номер которой соответствует номеру измеряемой величины.

Отсчетное устройство приборов со световым указателем показано на рис. 12.

Рис. 12. Устройство светолучевого осциллографа: 1 – источник света;

2 – конденсор; 3 – диафрагма; 4 – зеркало; 5 – постоянный магнит;

6 – рамка; 7 – полупрозрачное зеркало; 8 – фотопленка (фотобумага);

9 – зеркальный многогранник; 10 – матовый экран

Луч света от лампы 1 проходит через оптическую систему линзы 2 и диафрагму 3, теневая линия (волосок, который после отражения от зеркала 4, укрепленного на подвижной части (рамке 6) прибора, проецируется на фотопленку 8 и/или матовый экран 10. Развертка во времени осуществляется равномерным движением носителя (бумаги, пленки) и вращением зеркального многогранника 9.

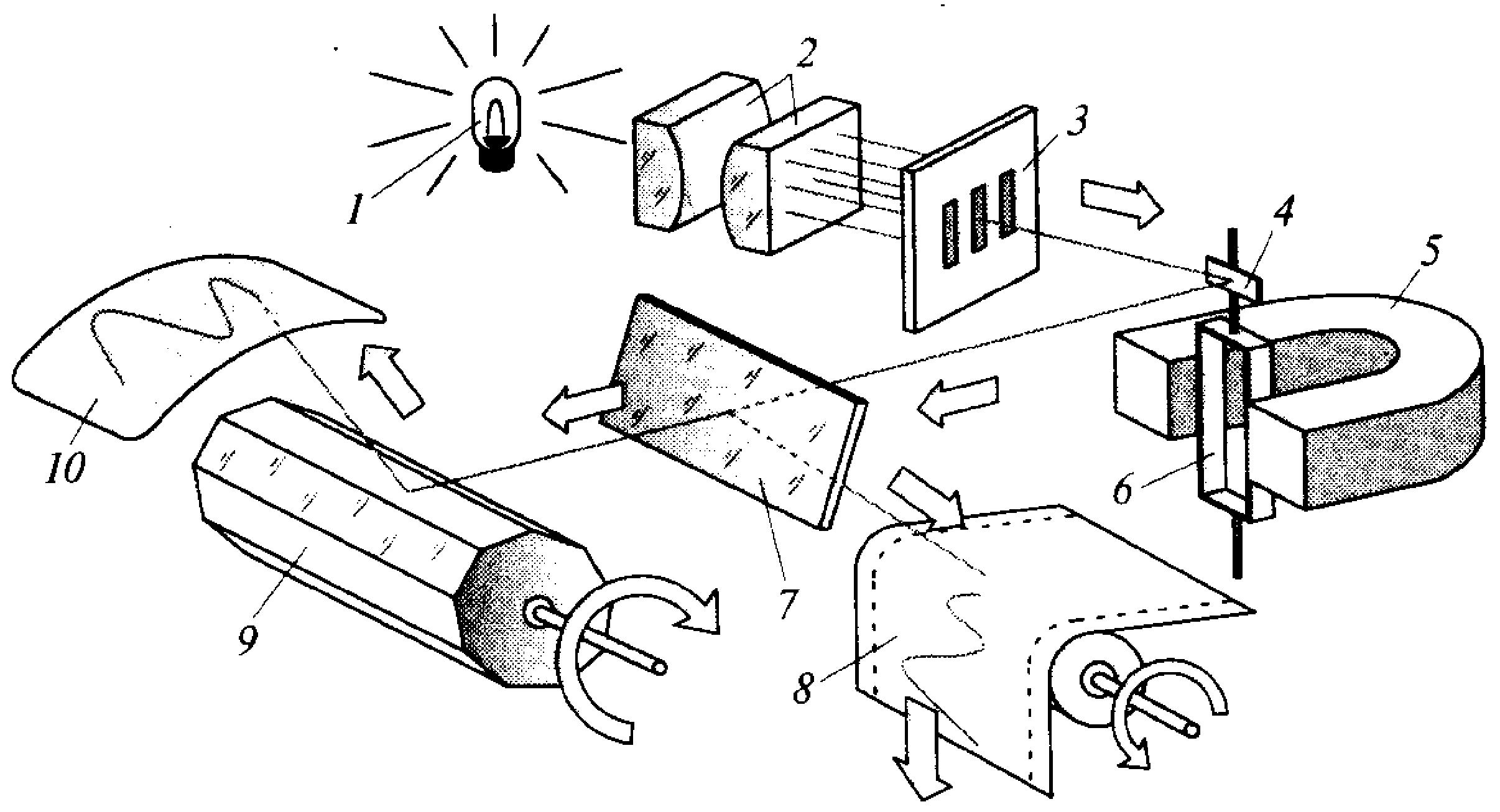

В цифровых измерительных приборах получили распространение следующие устройства индикации: газоразрядные, светодиодные и на жидких кристаллах.

Цифровая газоразрядная лампа имеет десять проволочных катодов в форме цифр от 0 до 9 или других знаков (+, -, V, Ом и др., расположенных один за другим, и аноды. При наличии напряжения между анодом и одним из катодов вокруг последнего появляется яркое свечение, имеющее форму соответствующей цифры или знака на стеклянном торце лампы. Число ламп соответствует числу десятичных разрядов устройства индикации.

В цифровых приборах со светодиодами цифры образуются из точечных или штриховых сегментов. Световое излучение возбуждается в результате полупроводникового эффекта, заключающегося в перемещении носителей зарядов (электронов и дырок) с одного электрического уровня на другой и обратно. Перемещение носителей зарядов сопровождается рекомбинацией электронов и дырок, при которой часть энергии отдается в виде излучения.

На рис. 13, а показан цифровой индикатор со штриховыми сегментами. Подключение тех или иных, в зависимости от требуемой цифры, сегментов осуществляется кодовым преобразователем.

а б

Рис. 13. Цифровые индикаторы: а – светодиодный, б – на жидких

кристаллах

Ячейка состоит из двух параллельных стеклянных пластинок, между которыми помещено жидкокристаллическое вещество. Внутренняя поверхность пластин покрыта токопроводящим слоем. При отсутствии напряжения на обкладках ячейка прозрачна. Если к обкладкам приложить напряжение, то молекулы вещества ориентируются относительно электрического поля (вдоль или поперек), а возникающий поток ионов стремится нарушить эту ориентацию, что визуально воспринимается как помутнение отдельных участков ячейки. Конфигурация темных участков (форма цифры или другого знака) определяется приложенным напряжением, значение которого устанавливается кодовым преобразователем в зависимости от значения измеряемой величины на входе преобразователя. Возбуждение световой эмиссии начинается, как только на ячейку попадает свет.

В цифровых и микропроцессорных измерительных приборах широко распространены цифропечатающие устройства (ЦПУ). По способу получения изображаемых знаков различают механические и немеханические ЦПУ. В группе механических ЦПУ процесс печатания информации основан на создании механическим путем ударного давления между печатающим органом и носителем информации – бумагой.

Механические ЦПУ не отличаются высокой надежностью и, кроме того, создают при работе значительный по уровню шум.

Из немеханических ЦПУ наиболее перспективными являются электротермические, в которых используется изменение цвета бумаги при ее контакте с электронагреваемой до 80–100 ºС термопечатающей головкой (ТПГ), являющейся литероносителем. Достижения в области микроэлектроники позволили создать нагревательные элементы малого размера и строить их на основе термопечатающей головки с управлением от больших интегральных схем (БИС).

Термопечатающие головки по способу образования знака делятся на два класса: сегментные, формирующие знаки комбинацией сегментов, и точечные, воспроизводящие знаки комбинацией точек.

Как правило, ТПГ находится в постоянном контакте с термочувствительной бумагой с фиксированным усилием прижима. Поэтому в электротермических печатающих устройствах число механических подвижных узлов, задача которых сводится к транспортированию бумаги, минимально, все остальное управление обеспечивается электронными схемами устройства управления прибора. Электротермические ЦПУ позволяют печатать до 160 знаков в секунду.

Контрольные вопросы

1. На чем основан принцип работы электромеханических приборов?

2. На чем основан принцип работы электромагнитных приборов?

3. Принцип работы электродинамических приборов.

3. Принцип работы индукционных приборов.

4. Электростатические приборы.

5. Приборы термоэлектрической системы.

6. Способы установки подвижной части прибора.

7. Виды успокоителей в приборах.

8. Отсчет и фиксирование показаний в средствах измерений.

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- название и цель работы;

- краткое изложение основных теоретических вопросов;

- краткую характеристику исследуемых измерительных приборов;

- эскизы исследуемых измерительных механизмов.

Список литературы

Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Ю. В. Димов. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с.

Изучение и поверка манометров: учебно-методическое пособие по курсу «Технические измерения и приборы» для студентов специальности 220301 / Уфимск. гос. нефт. техн. ун-т; сост.: Е. В. Попова, Е. А. Шулаева – Уфа, 2009. – 15 с.

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Теория измерений» по направлению 200100 «Приборостроение». Использование измерительных инструментов в приборостроении / Томск. политехн. ун-т; Сост.: А. Н. Гормаков, В. С. Дмитриев, В. С. Иванова. – Томск, 2009. – 16 с.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов по направлению подготовки бакалавров 550200 «Автоматизация и управление» и специальности 210200 «Автоматизация технологических процессов и производств» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; сост.: Б. У. Шарипов, В. В. Постнов, О. И. Чугунова. – Уфа, 2004. – 25 с.

Методические указания к лабораторной работе «Поэлементный контроль резьбовых деталей» по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» / Моск. гос. техн. ун-т «МАМИ»; сост.: Е. С. Блинкова, А. Г. Кузубова, Ю. В. Ларионова. – Москва, 2008. – 15 с.

Методические указания к лабораторной работе по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» / УАИ; сост.: Н. С. Буткин, В. М. Коленченко. – Уфа, 1989. – 16 с.

Методические указания к лабораторной работе по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения». Микрометрические инструменты. – Уфа: УАИ, 1984. – 14 с.

Методические указания к лабораторному занятию по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». Поверка гладкого микрометра: / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т.; сост.: A. M. Муратщин, Э. В. Сафин. – Уфа, 2004. – 14 с.

Методическое руководство к лабораторным работам по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» / УАИ; сост.: В. М. Коленченко, В М. Кишуров, Н. С. Буткин. – Уфа, 1979. – 28 с.

Методическое руководство к лабораторным работам по курсу «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» / МАТИ; сост.: И. В. Дунин-Нарковский, Б. А. Ннканорова, Р. С. Худякова. – М., 1975. – 28 с.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» / Киевск. орд. Ленина политех. ин-т; сост.: Ю. В. Кирилюк, З. Н. Ломаченко, Н. К. Бородкин, В. И. Солодкий. – Киев, 1979. – 52 с.

Методические указания к лабораторной работе «Измерительные устройства в системах контроля и управления технологическими процессами» для дисциплин «Физические основы технических измерений» и «Метрологическое обеспечение мехатронных систем» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; сост.: П. П. Черников, В. М. Кишуров. – Уфа, 1999. – 19 с.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов, обучающихся по направлениям 150400 «Технологические машины и оборудование». – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 43 с.

Никифоров, А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2002. – 510 с.

Панфилов, В. А. Электрические измерения: учебник для студ. сред. проф. образования / В. А. Панфилов. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.

Сергеев, А. Г. Метрология: учеб. пособие для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Крохин. М.: Логос, 2000. – 408 с.

Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерен: учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2002. – 205 с.

Приложение 1

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Использование измерительных инструментов |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

Произвести измерения и проставить результаты измерений на эскизе

Выполнил: |

Проверил: |

Приложение 2

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Измерение предельной скобы |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

1. Вычертить схему расположения полей допусков на изделие и предельную скобу_______________, проставить номинальный размер и предельные отклонения. Подсчитать предельные размеры скобы и занести в таблицу результатов измерений.

2. Составить путем расчета блоки из минимально возможного числа концевых мер (размеры задаются преподавателем).

Схема расположения полей допусков

Блок плиток №_____ |

Блок плиток №_____ |

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Определить действительные размеры измеряемой предельной скобы и пробки с помощью концевых мер и дать заключение о ее годности

Таблица результатов измерений

Сторона скобы |

Действительный размер |

Доверительный интервал |

Предельные размеры калибров по СТ СЭВ 157-75 |

Заключение о годности |

||

наиб. |

наим. |

изнош. |

||||

Проходная (Р-ПР) |

|

|

|

|

|

|

Непроходная (Р-НЕ) |

|

|

|

|

|

|

4. Назначить универсально-измерительные средства контроля вала:

![]()

Этому значению удовлетворяют следующие приборы:

Выполнил: |

Проверил: |

Приложение 3

МО и науки РФ УГАТУ Кафедры ТиТМ |

Лабораторная работа Микрометрические инструменты |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

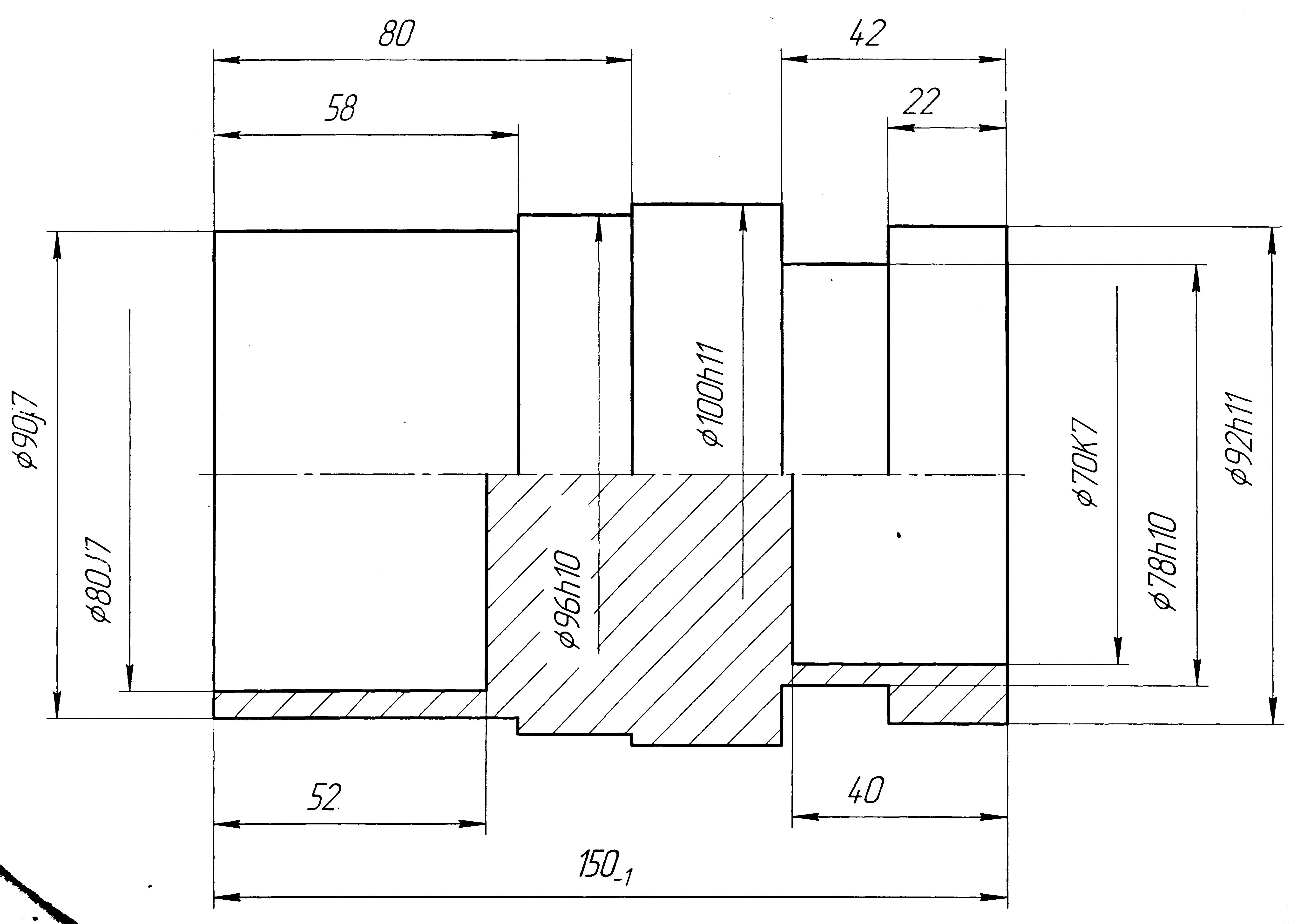

1. Согласно чертежа детали, подобрать измерительные средства.

Средства измерений, необходимые для выполнения работы:

1.

2.

Эскиз измеряемой детали с обозначением отклонений

2. Проверить погрешность показаний микрометра и дать заключение о его годности.

№ п/п |

Размер блока из концевых мер |

Показания микрометра |

Погрешности показания микрометра |

Допустимая погрешность, мкм |

Заключение о годности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Измерить действительные размеры проверяемой детали с помощью подобранных средств и дать заключение о ее годности.

Окончание прил. 3

4. Таблицы результатов измерений.

Результаты измерений микрометром

-

Предельные разры по чертежу

Отсчеты по шкале инструмента, мм

Результаты измерений с учетом нулевой отметки, мм

Овальность

Заключ.

о годности

1-е направление

2-е направление

наиб.

наим.

1

2

3

Ср.

ариф.

1

2

3

Ср.

ариф.

1-е направлен

2-е направлен.

Результаты измерений микрометрическим глубиномером

Предельные разры по чертежу |

Отсчеты по шкале инструмента, мм |

Результаты измерений с учетом нулевой отметки, мм |

Заключение о годности |

||||

наиб. |

наим. |

1 |

2 |

3 |

Ср. ариф. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Результаты измерений микрометрическим нутромером

Предельные разры по чертежу |

Отсчеты по шкале инструмента, мм |

Результаты измерений с учетом нулевой отметки, мм |

Овальность |

Заключ. о годности |

|||||||||

1-е направление |

2-е направление |

||||||||||||

наиб. |

наим. |

1 |

2 |

3 |

Ср. ариф. |

1 |

2 |

3 |

Ср. ариф. |

1-е направлен |

2-е направлен. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выполнил: |

Проверил: |

Приложение 4

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Измерение электрических и неэлектрических величин

|

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

1. Схема измерения

2. Таблица результатов измерений

3. Заключение о годности

-

Выполнил:

Проверил:

Приложение 5

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Обработка результатов многократных измерений |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

1. Измерить омическое сопротивление партии резисторов

Тип партии |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

Сi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

di |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

di |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Результаты вычислений

Первая партия резисторов |

Вторая партия резисторов |

Средне арифметическое измерений |

|

|

|

Дисперсия совокупной ошибки измерений |

|

|

|

Проверка наличия грубых погрешностей измерений |

|

Сравнение: β1 βтабл, β2 βтабл, β3 βтабл β4 βтабл |

Сравнение: β1 βтабл, β2 βтабл, β3 βтабл β4 βтабл |

Окончание прил. 5

Среднеарифметическое значение квадратического отклонения |

|

|

|

Доверительный интервал погрешности изготовления резисторов |

|

|

|

Результаты измерений (представить в виде и ) |

|

|

|

3. Оценка точности изготовления резисторов по результатам измерений

4. Заключение о годности приборов

-

Выполнил:

Проверил:

Приложение 6

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Поэлементный контроль параметров резьбы

|

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

1. Расчет среднего, наружного и внутреннего диаметров метрической резьбы

2. Результаты измерений внутреннего диаметра, шага и половины угла профиля резьбы на инструментальном микроскопе

Окончание прил. 6

4. Определение приведенного среднего диаметра и выводы о годности резьбы

Поле допуска резьбы

-

Выполнил:

Проверил:

Приложение 7

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Методы и средства измерения углов и конусов. Измерение наружного угла шаблона угломером |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

Начертить эскиз измеряемой детали с обозначением полей допусков

Измерить углы детали (шаблона). Результаты измерений занести в таблицу

Результаты измерений углов шаблона

-

Углы

Результаты измерений

Доверительный интервал

Размер по ГОСТ

Заключ. о годности

1-е

2-е

3-е

Средн.

Ниж. граница

Верх. граница

α1

α2

α3

∑

α4

α5

α6

α7

∑

3. Проверка наличия грубых ошибок

-

Выполнил:

Проверил:

Приложение 8

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Контроль цилиндрических деталей на вертикальном оптиметре. Определение погрешностей формы |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

1. Измерить диаметр вала и определить для какого поля допуска он может быть использован

Результаты измерений диаметра вала

-

Сечение перпендик. оси

1

2

3

Направления

1

2

1

2

1

2

Показания прибора, мкм

(указать знак)

Измеренные размеры, мм

Действительный размер вала, мм

Предельные диметры вала по СТ СЭВ 145-75, мм

Наибольший

Наименьший

2. Измерить огранку

Результаты измерений, мм

-

Измерение огранки

Сечен. перпендик. к оси

Показания прибора

h

∆

Наим.

Наиб.

1

2

3

Окончание прил. 8

3. Измерить погрешности формы

Результаты измерений, мм

-

Измерение погрешностей формы

Направ-ление

Показ. прибора в сечен.

1

2

3

Погрешность формы продольного

сечения

I

II

4. Определить отклонения формы

Наибольшая измеренная величина огранки, мм

Наибольшая измеренная величина овальности, мм

Некруглость, мм

Нецелендричность, мм

Наибольшее измеренное отклонение профиля

в продольном сечении, мм

-

Выполнил:

Проверил:

Приложение 9

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Изучение и поверка манометров |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

1. Изучить устройство манометра с одновитковой трубчатой пружиной

Схема манометра с одновитковой трубчатой пружиной

2. Результаты поверки и расчетов манометра с одновитковой трубчатой пружиной занести в таблицу

Результаты поверки и расчетов манометра

Показание |

Погрешность |

Вариация, С |

||||||

поверяемого манометра, кг/см2 |

образцового манометра |

абсолютная, кг/см2 |

относительная приведенная, % |

Абсолютная, МПа |

Относительная приведенная, % |

|||

пря мой ход |

обратный ход |

пря мой ход |

обратный ход |

пря мой ход |

обратный ход |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

Выполнил:

Проверил:

Приложение 10

МО и науки РФ УГАТУ Кафедра ТиТМ |

Лабораторная работа Измерительные устройства в системах контроля и управления технологическими процессами |

Студент____________________ Группа____________________ «_____»__________________г. |

1. Исследовать, измерительные механизмы электрических приборов и определить вид измерительных механизмов.

2.Нарисовать схему исследуемых измерительных механизмов. Дать краткую характеристику каждого измерительного механизма

Выполнил: |

Проверил: |

Учебное издание

БУТКИН Николай Сергеевич

КИШУРОВ Владимир Михайлович

ЮРАСОВА Наталья Владимировна

АКШЕНЦЕВА Зоя Николаевна

МЕТРОЛОГИЯ

Редактор Г.Р. Медведева

Подписано в печать ________. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 10,1. Уч.-изд. л. 10,0. . Тираж 100 экз. Заказ №

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический

университет»

Р едакционно-издательский комплекс УГАТУ