- •Алгоритмизация и управление техническими системами

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.2. Перечень видов практических занятий и контроля

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа (объем 200 часов)

- •Раздел 1. Общая характеристика и основные понятия теории управления технологическими процессами (48 часов)

- •Раздел 2. Алгоритмы централизованного контроля (30часов)

- •Раздел 3. Алгоритмы локального и программного управления (53 часа)

- •Раздел 4. Алгоритмы статической и динамической оптимизации (47часов)

- •Раздел 5. Элементы моделирования систем управления тп (22часа)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения

- •2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения

- •2.2.3. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Лабораторный практикум

- •Лабораторные работы (очная форма обучения)

- •Лабораторные работы (очно-заочная форма обучения)

- •Лабораторные работы (заочная форма обучения)

- •Рейтинговая система по дисциплине «Алгоритмизация и управление техническими системами»

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект

- •Раздел 1. Общая характеристика и основные понятия теории управления технологическими процессами Предисловие к разделу

- •Введение, функции, структуры и классификация асутп

- •1.2. Особенности современных технологических процессов

- •1.3. Управление производством однородной продукции (непрерывные процессы)

- •1.4. Управление производством неоднородной продукции ( дискретные процессы)

- •Вопросы для самопроверки по теме 1.4

- •Раздел 2. Алгоритмы централизованного контроля Предисловие к разделу

- •2.1. Задачи подсистемы контроля в асутп

- •Вопросы для самопроверки по теме 2.1

- •2.2.Алгоритмы контроля, работающие в режиме реального времени

- •Вопросы для самопроверки по теме 2.2

- •2.3. Расчет текущих технико-экономических показателей ( тэп)

- •Вопросы для самопроверки по теме 2.3

- •Раздел 3. Алгоритмы локального и программного управления Предисловие к разделу

- •3.1. Типовые непрерывные и дискретные законы управления

- •Вопросы для самопроверки по теме 3.1

- •3.2. Нелинейные и адаптивные алгоритмы управления

- •Вопросы для самопроверки по теме 3.2

- •3.3. Методы определения параметров дискретных регуляторов в системах пцу

- •Вопросы для самопроверки по теме 3. 3

- •3.4. Программное управление

- •Вопросы для самопроверки по теме 3.4

- •3.5. Примеры синтеза программного управления

- •Вопросы для самопроверки по теме 3.5

- •Раздел 4. Алгоритмы статической и динамической оптимизации Предисловие к разделу

- •4.1. Сравнительная характеристика алгоритмов статической оптимизации и их использование в асутп

- •Вопросы для самопроверки по теме 4.2

- •4.2. Алгоритмы адаптивной идентификации

- •Вопросы для самопроверки по теме 4.2

- •4.3. Примеры использования алгоритмов статической оптимизации и адаптации при управлении тп

- •Вопросы для самопроверки по теме 4.3

- •4.4. Алгоритмы оптимального быстродействия

- •Вопросы для самопроверки по теме 4.4

- •4.5. Алгоритмы оптимальной стабилизации

- •Вопросы для самопроверки по теме 4.5

- •Предисловие к разделу

- •5.1 Алгоритмы, реализующие последовательности равномерно распределенных случайных чисел

- •5.2. Алгоритмы получения случайных чисел с заданным законом распределения

- •Вопросы для самопроверки по теме 5.2

- •5.3. Отладка разработанных алгоритмов и программ

- •Вопросы для самопроверки по теме 5.3

- •3.3. Учебное пособие Введение

- •Глава 1. Общая характеристика автоматизированных систем управления технологическими процессами

- •1.1. Функции асутп

- •Управление качеством

- •Технологический процесс

- •Управление качеством

- •1.2. Структуры асутп

- •1.3. Классификация асутп

- •Глава2. Основные понятия теории управления технологическими процессами

- •2.1. Особенности современных технологических процессов

- •2.2. Технологические процессы как объекты управления

- •2.3. Управление производством однородной продукции (непрерывные процессы)

- •2.4. Управление производством неоднородной продукции ( дискретные процессы)

- •Вопросы для самопроверки по главе 2

- •Глава 3. Алгоритмы централизованного контроля

- •3.1. Задачи подсистемы контроля в асутп

- •3.2.Алгоритмы контроля, работающие в режиме реального времени

- •3.3. Расчет текущих технико-экономических показателей ( тэп)

- •Вопросы для самопроверки по главе 3

- •Глава 4. Алгоритмы локального управления

- •4.1. Особенности построения и функционирования систем прямого цифрового управления

- •4.2. Алгоритмы, реализующие типовые законы управления

- •4.3. Нелинейные алгоритмы управления

- •4.4. Адаптивные алгоритмы локального управления

- •4.5. Методы определения параметров дискретных регуляторов в системах пцу

- •Вопросы для самопроверки по главе 4

- •Глава 5. Алгоритмы программного управления

- •5.1. Программное управление стационарным технологическим процессом в статическом режиме

- •5.2. Алгоритмы пуска и останова технологического процесса

- •5.3. Примеры синтеза программного управления

- •Вопросы для самопроверки по главе 5

- •Глава 6. Алгоритмы статической оптимизации

- •6.1. Сравнительная характеристика алгоритмов статической оптимизации и их использование в асутп

- •6.2. Алгоритмы адаптивной идентификации

- •6.3. Примеры использования алгоритмов статической оптимизации и адаптации при управлении тп

- •Вопросы для самопроверки по главе 6.

- •Глава 7. Алгоритмы динамической оптимизации

- •7.1. Задачи динамической оптимизации в асутп

- •7.2. Алгоритмы оптимального быстродействия

- •7.3. Алгоритмы оптимальной стабилизации

- •Вопросы для самопроверки по главе 7

- •Глава 8. Элементы моделирования систем управления тп

- •8.1. Алгоритмы, реализующие последовательности равномерно распределенных случайных чисел

- •8.2. Алгоритмы получения случайных чисел с заданным законом распределения

- •8.3. Отладка разработанных алгоритмов и программ

- •Вопросы для самопроверки по главе 8

- •3.4. Глоссарий (Краткий словарь терминов)

- •3.5. Технические средства обеспечения дисциплины

- •3.6. Методические указания к выполнению лабораторных работ Общие указания

- •Работа 1

- •С промышленным регулятором

- •II. Основные теоретические положения

- •III. Описание лабораторной установки

- •IV. Задание и порядок выполнения работы

- •1. Оценка параметров передаточной функции объекта

- •2. Исследование типовых законов регулирования

- •3.Исследовать динамические свойства сау по возмущающему воздействию для пи и пид законов управления

- •III. Описание лабораторной установки

- •IV. Порядок выполнения работы

- •V. Содержание отчета

- •Работа 3 Расчет переходных процессов в линейных сау на эвм

- •II.Основные теоретические положения

- •III. Описание лабораторной установки

- •IV. Порядок выполнения работы

- •V. Содержание отчета

- •III. Описание лабораторной установки

- •III. Порядок выполнения лабораторной работы

- •IV. Содержание отчета

- •III. Порядок выполнения лабораторной работы

- •IV. Содержание отчета

- •Работа 7 Построение регрессионной модели объекта по данным активного и пассивного экспериментов

- •I.Цель работы. Овладение методами идентификации объектов управления по данным активного и пассивного экспериментов.

- •II. Основные теоретические положения

- •III. Описание лабораторной установки

- •IV. Порядок выполнения работы

- •I.Цель работы. Изучение методики синтеза оптимальных параметров реального тп на базе методов нелинейного программирования.

- •III. Описание лабораторной установки

- •IV. Порядок выполнения работы

- •V. Содержание отчета

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задания на контрольные работы

- •4.1.1. Задание для контрольной работы 1

- •4.1.2. Задание для контрольной работы 2

- •4.1.3. Методические указания к выполнению контрольных работ Контрольная работа 1

- •Контрольная работа 2

- •4.2. Тренировочные тесты Тест №1

- •Тест №2

- •Тест №3

- •Тест №4

- •Тест №5

- •4.3. Итоговый контроль. Вопросы к зачету и экзамену

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие…………………………………………………………....3

- •Раздел 1 Общая характеристика и основные понятия

- •Раздел 2. Алгоритмы централизованного контроля

- •3.3.Учебное пособие

- •Глава 1. Общая характеристика автоматизированных систем управления технологическими процессами

- •Глава2. Основные понятия теории управления технологическими процессами

- •Глава 3. Алгоритмы централизованного контроля

- •Глава 8. Элементы моделирования систем управления тп

- •3.6 Методические указания к выполнению лабораторных

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

2.2. Технологические процессы как объекты управления

Современный технологический процесс (ТП) представляет собой сложный многомерный объект управления, включающий ряд локальных автоматических систем. Состояние такого объекта в статическом режиме характеризуется векторами выходных координат Y, возмущающих Z и управляющих воздействием U (рис. 2.2.1).

Рис. 2.2.1. Технологический процесс как объект управления

Компонентами вектора Y являются выходные параметры ТП (объём выпуска и показатели качества продукции, различные затраты на всех участках технологического процесса и т.д.).

Вектор возмущающих воздействий Z определяется количественными и качественными характеристиками исходного сырья, отклонениями нерегулируемых координат процесса и т.д. Составляющие вектора U связаны с параметрами, определяющими выбор технологических режимов процесса и распределение материальных и энергетических потоков между агрегатами.

Для процесса на рис.2.2.1 связь между входными и выходными переменными устанавливается с помощью выражения:

Y=A(U,Z),

где конкретное выражение оператора A зависит от выбранной модели ТП. Это может быть система линейных или нелинейных алгебраических уравнений, система обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнения условных плотностей или функции распределения и т.д. В зависимости от способов представления оператора и входных и выходных переменных обычно и производится классификация процессов. Входные и выходные переменные могут рассматриваться как детерминированные или случайные.

Модель процесса называется детерминированной, если ее оператор детерминирован.

Модель процесса называется стохастической, если соответствующий ей оператор является случайным.

Сложный ТП представляется в виде последовательности (цепочек) технологических операций.

ТП как последовательность операций может быть представлен следующими способами:

линейное представление (предполагается наличие первой и последней операции) это последовательная цепочка операций.

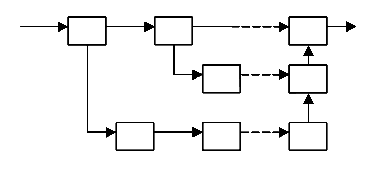

сложное линейное представление – последовательная цепочка с параллельными ветвями

циклическое представление

Обычно рассматриваются два вида цепочек:

выходные переменные на i-й операции зависят от входных переменных на этой же операции и не зависят от входных переменных на операциях с номерами <i;

входные переменные на всех или некоторых операциях влияют на выходную переменную последней операции в цепочке.

2.3. Управление производством однородной продукции (непрерывные процессы)

Технологические процессы непрерывного производства однородной продукции имеют ряд особенностей, позволяющих выделить их в особый класс объектов управления. Это, прежде всего, большая мощность и высокая производительность, значительная стоимость строительства и длительные сроки эксплуатации. С позиций управления, объекты, производящие однородную продукцию, часто являются нестационарными и стохастическими. При построении систем управления ТП, в основном, определяются динамическими свойствами процесса и режимами его работы. Если интервал времени между двумя последовательными возмущениями много больше длительности переходного процесса в объекте, то принято считать, что такой технологический процесс работает в статическом режиме. Если эти времена соизмеримы, то основным является динамический режим работы процесса.

При оптимизации статического режима работы ТП целесообразно использовать схему, представленную на рис.2.3.1, где

ОУ - объект управления;

![]() -

вектор управляющих воздействий;

-

вектор управляющих воздействий;

![]() -

вектор контролируемых возмущений;

-

вектор контролируемых возмущений;

![]() -

вектор неконтролируемых возмущений;

-

вектор неконтролируемых возмущений;

![]() -

вектор выходных переменных объекта;

-

вектор выходных переменных объекта;

КО - критерий оптимальности, определяющий целевую функцию J(Y).

F

Z

ОУ

КО

U

Y

J(Y)

Рис.2.3.1. Оптимизация статического режима работы ТП

В задачах статической оптимизации чаще всего в качестве КО используются либо технологические критерии (например, максимальный объём продукции с единицы объёма аппарата), либо один из экономических критериев (производительность, объём капитальных вложений, коэффициент полезного действия, себестоимость продукции и т.п.). При известном КО качество функционирования ТП определяется значением целевой функции J(•). В зависимости от априорных сведений об объекте и условиях внешней среды (характера возмущающих воздействий и возможностях их измерения) задача статической оптимизации для рассматриваемой схемы может решаться разными способами.

Если процесс плохо определён (априорные сведения отсутствуют), то задача оптимизации решается путём организации поиска на самом процессе (рис.2.3.2). В этом случае в качестве модели объекта выступает сам процесс, на который подаются расчётные значения вектора управления U. На основе возникающей реакции объекта J(Y) режим оптимизируемого процесса последовательно улучшается.

Рис. 2.3.2. Оптимизация статического режима ТП без модели

При таком способе решения задачи оптимизация осуществляется с помощью итерационной процедуры, в которой переменные параметры управления корректируются таким образом, чтобы в итоге был достигнут оптимум КО (целевой функции J(Y)).

Процедура состоит из четырёх этапов:

на первом этапе с учётом ограничений вычисляются изменения переменных параметров управления, приближающих целевую функцию к оптимуму,

на втором этапе выполняется корректировка переменных управления,

на третьем - анализируются результаты предыдущего шага,

на четвёртом - определяется, достигнут ли оптимум целевой функции. Если она ещё не приняла оптимального значения, процедура повторяется.

Данный метод используется, когда составление модели невозможно по техническим причинам или невыгодно из экономических соображений, если модель не приспособлена для внесения в неё различных усовершенствований, или неточна (ненадёжна) при предполагаемых условиях работы.

Однако применение оптимального управления ТП, использующего поиск на самом объекте, в настоящее время ограничено, так как многие ТП по условиям эксплуатации часто не допускают подачи на их вход какого-либо пробного сигнала из-за возможности возникновения нежелательных технологических условий и аварийных состояний. Кроме того, при значительной инерционности объекта и большом числе управляющих воздействий время поиска оказывается недопустимо большим.

В связи с этим статическая оптимизация технологических процессов чаще всего осуществляется с помощью моделей объектов.

При оптимизации с использованием математической модели могут быть применены технические структуры двух основных видов.

Системы управления, работающие по разомкнутому циклу (по возмущению). Такие системы реализуются на специализированных вычислительных устройствах, определяющих оптимальные значения управляющих переменных при изменяющихся внешних условиях. Эти системы удобны с точки зрения простоты конструкции, надёжности и работоспособности. Они широко используются для управления стационарными технологическими процессами при наличии их адекватны моделей и отсутствии неконтролируемых возмущений,

F = 0 (рис.2.3.3.).

Как показано на рисунке, поиск оптимального управления в этом случае осуществляется по модели объекта, а на сам объект подаются только оптимальные значения координат управления (U)опт.

Рис. 2.3.3. Система управления ТП по разомкнутому циклу

Системы управления с контуром адаптации, действующим по принципу обратной связи. Основное назначение контура адаптации в этих системах состоит в слежении за параметрами объекта, изменяющимися вследствие его нестационарности или действия неконтролируемых возмущений. Поэтому подобные контуры адаптации часто называют идентификаторами.

Адаптивная система с идентификатором (рис.2.3.4) постоянно уточняет модель объекта, по которой осуществляется оптимизация, делая всю систему в целом нечувствительной к изменениям нестационарного технологического процесса.

Критерием адекватности математической модели процессу служит сигнал рассогласования

ΔJ = J - JM. (2.3.1)

При ΔJ = 0 модель адекватна процессу и коэффициенты модели не меняются.

При ΔJ ≠ 0 идентификатор, используя полученный сигнал рассогласования, уточняет коэффициенты модели до тех пор, пока ΔJ не станет равно нулю.

Jм

Рис. 2.3.4. Система управления ТП с контуром адаптации

Адаптивные системы с идентификатором используются для статической оптимизации нестационарных и даже стационарных ТП при наличии у последних значительных неконтролируемых возмущений.