- •Кафедра лесных культур селекции и лесомелиорации индивидуальное задание по дисцеплине «гидротехнические сооружения в садово-парковом строительстве» Вариант №9

- •Общая классификация гидротехнических сооружений

- •Свойства воды, используемые в лесопарковом строительстве

- •Проектирование и расчет гидротехнических сооружений

- •3.1 Быстроток

- •Расчет бетонного быстротока прямоугольного сечения с водобойной стенкой

- •Порядок расчета

- •Расчет водобойного колодца

- •Расчет водобойной стенки

- •Одноступенчатый перепад прямоугольного сечения

- •3.3 Многоступенчатый перепад прямоугольного сечения колодезного типа

- •Данные для расчета:

- •Расчет первой ступени

- •Расчет второй ступени

- •Расчет последней стенки в нижнем бьефе

- •3.4 Сооружения в виде водопропускной трубы с шахтным колодцем

- •Пример гидравлического расчета

- •3.5 Трубчатый водоспуск

- •3.6 Фонтан, проектирование и гидравлический расчет

- •Гидравлический расчет фонтанов

- •Пример расчета

- •3.7 Дренаж в садово-парковом хозяйстве

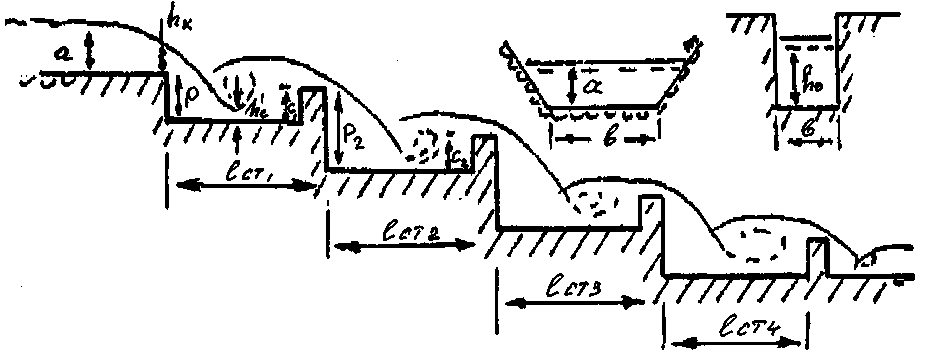

3.3 Многоступенчатый перепад прямоугольного сечения колодезного типа

При глубоких вершинах оврагов головные сооружения устраивают в виде перепадов (рис. 6). В практике наибольшее распространение получили перепады, в поперечном разрезе напоминающие лестницу. Они называются ступенчатыми.

Различают одноступенчатые (рассмотрен выше) и многоступенчатые перепады. Перепады устраивают в основном прямоугольного или трапециидального сечения.

При высоте вершинного перепада 3-5 м применяют одноступенчатые перепады, при большей высоте – многоступенчатые. Для успокоения падающей на каждую ступень воды в конце ее устраивают водосливную стенку, которая гасит избыточную энергию потока.

В большинстве случаев перепады сооружают из монолитного или сборного железобетона реже из дерева, плетня, камня и других местных материалов.

В каждом перепаде можно выделить следующие элементы: входную часть (вход), стенку падения, водобойную часть (водобой), выходную часть (выход).

Входная часть может быть различной конструкции. Высота и длина ступеней должны быть подобраны так, чтобы конец перепада не врезался в глубокую выемку, где обычно вскрываются грунтовые воды.

Количество, высоту и длину ступеней подбирают (с последующим расчетом), чтобы перепад наиболее просто, без больших выемок и большого объема земляных работ вписывался в профиль земляной поверхности. Зная разность отметок начала (ÑН1) и (Ñ Н2) окончания перепада, делят на высоту ступени перепада (Р). Высоту ступени перепада чаще всего принимают равной 1 м. Длина ступени определяется отношением горизонтального проложения длины склона на количество ступеней.

Устройство перепадов на насыпном грунте недопустимо, так как при паводке это может привести к разрушению сооружения.

канал лоток

Рис. 6 Схема многоступенчатого перепада прямоугольного сечения колодезного типа:

Q- расчетный расход;

а – глубина воды в водоподводящем канале, м;

h – глубина воды в лотке при равномерном движении, м;

b – ширина канала или лотка по дну, м;

V0 – скорость воды в канале или лотке, м/с;

i0 – продольный уклон дна канала;

![]() - коэффициент

кинетической энергии потока;

- коэффициент

кинетической энергии потока;

m1 = 0,42 – коэффициент расхода водослива в формуле

![]()

Данные для расчета:

Строительный материал – бетон;

Q = 1,9 м3/с

ÑН1 - Ñ Н2 = 5,9 м – разность высот верхнего и нижнего бьефа;

Р – 1,0 м – высота ступени;

i = 0,025

n = 0,014

Расчет первой ступени

1. Определяется наивыгоднейшая ширина входного отверстия по дну лотка перепада по формуле Ю.Н. Даденкова

![]() .

.

2. Определяем необходимую площадь живого сечения перепада с учетом допустимых скоростей движения воды (прил. 3)

![]() ,

,

где Vдоп = 4,2 м/с

3. Определяем необходимую глубину воды в лотке:

![]() .

.

4. Производим проверку ho на пропуск заданного расхода Q = 1,9 м3/с

х = в + 2 ho = 1 + 2 ∙ 0,36 = 1,72 м

![]()

n = 0,014 без учета аэрации

С = 55,75 (с учетом n и R)

![]()

![]()

Полученный расход 1,45 м3/с меньше заданного 1,9 м3/с. Однако расхождение меньше 5 % (3,4 %), поэтому окончательно принимаем ширину лотка в = 1 м глубину воды ho = 0,36 м.

5. Определяем критическую глубину на пороге первой ступени

![]() .

.

6. Определяем первую сопряженную глубину (hIc) в сжатом сечении после перепада по методу проф. Ю.Н. Даденкова. При этом принимаем во внимание:

так как hк = (0,74) > ho (0,36), то глубина воды над перепадом hр = ho = 0,36 м (если hк < ho, то hр = 0,7 ∙ hк);

![]() ,

,

где Z – вспомогательная величина:

![]() .

.

7. Определяем вторую сопряженную глубину

8. Определение высоты водобойной стенки (С) после перепада производим в следующем порядке:

Полный напор над водобойной стенкой

![]() ,

,

_

где μ – 1,86 из μ = m √2g при m = 0,42.

Скоростной напор перед водобойной стенкой:

.

.

Напор над водобойной стенкой без скоростного напора:

Н = Но – Нv = 1,02 – 0,03 = 0,99 м.

Высота водобойной стенки:

С = σ ∙ hcII – H = 1,05 ∙ 1,5 – 0,99 = 0,685 м ≈ 0,7 м.

Длина первой ступени перепада определяется по формуле

Lст1 = Lпад1 + Lпр1 = 1,98 + 4= 6м,

где Lпад1 – дальность падения струи:

![]()

Длина подпертого прыжка:

Lпр1 = 3 ∙ hc II = 3 ∙ 1,5 =4,5.

Длину колодца принимаем 6 м.