- •Физиология дыхания 1.

- •1. Сущность дыхания. Механизм вдоха и выдоха.

- •Виды дыхания:

- •Этапы дыхания:

- •2. Возникновение отрицательного давления в окололегочном пространстве. Пневмоторакс, ателектаз

- •3. Типы дыхания.

- •4. Жизненная емкость легких и их вентиляция.

- •Значение «вредного» пространства:

- •Методы изучения дыхания:

- •Физиология дыхания 2.

- •1. Газообмен между альвеолами и кровью. Состояние газов крови.

- •Газовый состав воздуха

- •2. Транспорт газов и факторы, его определяющие. Тканевое дыхание.

- •3. Функции легких, не связанные с газообменом.

- •4. Регуляция дыхания, дыхательный центр и его свойства.

- •5. Особенности дыхания у птиц.

- •Лекция 26. Обмен веществ и энергии (1)

- •1. Понятие об обмене веществ и энергии.

- •Анаболизм

- •2. Обмен белков. Азотистое равновесие.

- •Особенности азотистого обмена у жвачных.

- •3. Обмен аминокислот, роль печени в белковом обмене.

- •4. Регуляция белкового обмена и биосинтез белков.

- •Лекция 27. Обмен веществ и энергии (2).

- •1. Обмен жиров и его регуляция

- •Роль жиров в организме:

- •2. Обмен углеводов и его регуляция.

- •Особенности углеводного обмена у жвачных.

- •3. Минеральный и водный обмен.

- •Роль минеральных веществ в организме:

- •Роль воды в организме:

- •4. Буферные системы

- •Обмен веществ и энергии (3)

- •1. Превращение энергии в организме.

- •Особенности энергии в живом организме:

- •2. Энергетический баланс организма.

- •3. Теплообмен

- •Теплопродукция.

- •Теплоотдача.

- •4. Регуляция температуры тела

2. Обмен углеводов и его регуляция.

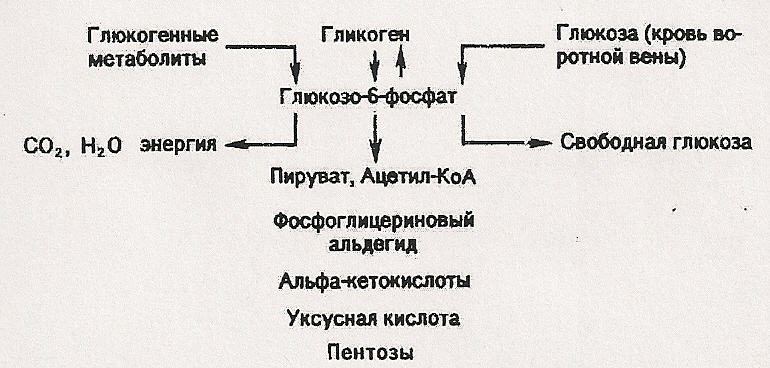

Углеводы – крахмал, сахар, глюкоза, клетчатка. Всасываются в тонком кишечнике и расщепляются в основном мальтазой, амилазой, галактазой, инвертазой – амилолитическое действие. Промежуточный элемент расщепления – глюкозо-6-фосфотаза.

Содержание глюкозы в крови постоянно:

плотоядные – 0,11-0,15%, жвачные – 0,03-0,06%.

Роль углеводов в организме:

1. Пластическая – входят в состав многих тканей, биологических жидкостей, участвуют в образовании костей и хрящей.

2. Энергетическая – основная – 70% из корма окисляется до СО2 и Н2О с выделением энергии, 25% переходит в жир, 5% - в гликоген.

В углеводном обмене участвуют печень, ЖКТ, ткани.

Существует 2 вида утилизации (использования) углеводов (гликогена):

1. Анаэробный распад – поэтапный процесс, конечными продуктами которого является образование двух молекул молочной кислоты из 1 молекулы пировиноградной кислоты. Причем часть молочной кислоты расщепляется до СО2 и Н2О с выделением энергии, а др. часть идет на ресинтез гликогена. Обязательное участие глюкозо-6-фосфата.

2. Аэробный путь – прямой

С2Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 680 ккал (образование 38 молекул АТФ).

Особенности углеводного обмена у жвачных.

В результате деятельности рубцовой микрофлоры большая часть углеводов корма подвергается анаэробному гликолизу и ферментируется до летучих жирных кислот — уксусной, пропионовой, масляной. Именно ЛЖК, а не глюкоза являются основными метаболитами углеводного обмена у жвачных. Из пищеварительного тракта в кровь поступает мало углеводов в форме сахаров, поэтому потребность жвачных в глюкозе удовлетворяется за счет эндогенного синтеза.

Уровень глюкозы в крови взрослых жвачных существенно ниже, чем у моногастричных животных, и мало зависит от содержания углеводов в корме.

Кетоз – заболевание высокопродуктивных коров, возникающее на почве недостатка углеводов и (или) избытка белка и жира в рационе. Характерными признаками болезни являются: гипогликемия; снижение содержания гликогена в печени; повышенное образование и выведение кетоновых тел. В обычных условиях кетоновые тела образуются у жвачных в основном в стенке рубца и утилизируются организмом как источник энергии в небольших количествах. При их избытке наступают кетонемия, кетонурия, кетоацидоз. У животных нарушаются пищеварение, обмен веществ, деятельность ЦНС, снижается продуктивность.

Регуляция. Нервная и гуморальная (гормоны). Расходуют сахар – симпатическая нервная система, адреналин, глюкагон. Сохраняют - парасимпатическая нервная система, инсулин.

В кровеносных сосудах есть хеморецепторы, которые реагируют на избыток или недостаток питательных веществ. При гипогликемии возбуждается симпатическая нервная система, в кровь выделяется адреналин из надпочечников, из поджелудочной железы – глюкагон. Это способствует активному расщеплению гликогена до глюкозы.

3. Минеральный и водный обмен.

Минеральный и водный обмен отличаются тем, что не имеют энергетического значения, но в общем обмене веществ играют большую роль.

Минеральный обмен. Минеральные вещества определяют постоянство внутренней среды организма – гомеостаз, физико-химическое состояние реакций, постоянство осмотического давления в клетках и тканях.

NaCl обеспечивает ¾ осмотического давления, поддерживает кислотно-щелочного равновесия, способствует поддержанию коллоидного состояния различных веществ, обеспечивает транспорт веществ из организма, газов.

Минеральные ионы – регуляторы: Са – свертывания крови, Na, Са, К – генерации электрических зарядов, кроветворении, проницаемости мембран клеток.

Всего в составе организма 65 элементов. Жизненно-важная роль – С, N, Н, О, S – биогенные элементы – 96% всех минеральных веществ.

2 группы минеральных веществ: макроэлементы – С, N, Н, О, Са, К, Na, S и микроэлементы – Fe, Cu, Zn, Co, I, Se и др.

Микроэлементы выполняют роль катализаторов, участвуют в ферментативных, гормональных и др. биогенных реакциях.

Всасываются минеральные вещества в кишечнике (главным образом в толстом, у жвачных - в книжке).