- •«Аппаратное и программное обеспечение сетей»

- •Развитие средств коммуникаций на основе компьютерной техники. Современное состояние телекоммуникаций.

- •1.1. Характеристика телекоммуникационных вычислительных сетей

- •Основные сведения о телекоммуникационных системах

- •Пути совершенствования и развития твс. Современное состояние телекоммуникаций

- •История появления и развития сетей передачи данных.

- •Основные компоненты компьютерных сетей. Типы сетей. Общие принципы построения сетей.

- •Основные направления развития, прогнозы и перспективы телекоммуникационных систем.

- •Физическая и логическая топология сетей.

- •Аппаратное обеспечение сетей. Модемы. Назначение, структура и принципы функционирования.

- •Аппаратное обеспечение сетей. Сетевые адаптеры. Назначение, структура и принципы функционирования.

- •Аппаратное обеспечение сетей. Коммутаторы и концентраторы. Назначение, структура и принципы функционирования.

- •Аппаратное обеспечение сетей. Маршрутизаторы. Назначение, структура и принципы функционирования.

- •Согласования темпа передачи данных с пропускной способностью линий связи. Модуляция.

- •Режимы передачи: симплексный, полудуплексный, дуплексный, их особенности и область применения.

- •Моноканалы. Особенности передачи данных по моноканалам.

- •1.1 Функции маршрутизаторов

- •1.1.1 Уровень интерфейсов

- •1.1.2 Уровень сетевого протокола

- •1.1.3 Уровень протокола маршрутизации

- •1.2 Классификация маршрутизаторов по областям применения

- •Коаксиальные линии связи, линии на витой паре.

- •Оптико-волоконные линии связи.

- •Беспроводные сети.

- •Высокоскоростные технологии локальных сетей. Высокоскоростные варианты Ethernet, 100 Мбит/с Ethernet, Гигабит Ethernet.

- •Сети ArcNet. Сети Apple Talk. Сети Token-Ring.

- •Распределенный волоконно-оптический интерфейс передачи данных fddi.

- •Структурированные кабельные системы.

- •Характеристики среды передачи. Скорость передачи информации: принцип Найквиста, формула Шеннона.

- •Модель открытых систем osi, как общая структура построения стандартов.

- •1 Модель открытых систем osi

- •2 Функции уровней

- •Модель открытых систем osi. Понятие интерфейса, протокола, процесса, порта.

- •Модель открытых систем osi. Обмен данными между уровнями. Понятия пакета, сообщения, их структура. Заголовки и концевики пакетов.

- •Структура и назначение физического уровня. Протоколы физического уровня.

- •Методы кодирования данных – nrz, Манчестерский код, 4b/5b, 8b/6t.

- •Понятие о блоковых кодах контролирующих ошибки, параметры кодов. Циклические коды, контролирующие ошибки.

- •Структура и назначение сетевого уровня.

- •Маршрутизация. Методы маршрутизации.

- •Протоколы динамической маршрутизации.

- •Протоколы сетевого уровня. Протокол ip.

- •Протоколы сетевого уровня. Протокол ipx.

- •Связь между сетевым и канальным уровнем, сопоставление адресов, служба arp.

- •Структура и назначение транспортного уровня.

- •Виртуальные соединения. Обеспечение надежной доставки сообщений.

- •Транспортные протоколы. Протоколы tcp и udp.

- •Локальные сети. Основные принципы построения локальных сетей. Связь локальных и глобальных сетей. Proxy-серверы.

- •Глобальные сети. Сети с интегрированным обслуживанием.

- •Цифровая сеть с интеграцией обслуживания isdn.

- •Технология сетей атм.

- •Защита от несанкционированного доступа.

- •Управление сетью, роль системного администратора.

- •Файловая система сервера: жесткие диски и тома, файлы и каталоги, система защиты файлов, атрибуты файлов и каталогов.

- •Сетевые операционные системы NetWare фирмы Novell.

- •Сетевые операционные системы семейства Windows nt.

- •Файловая система ntfs. Структура, обеспечение надежности.

- •Права доступа к разделам ntfs и общим папкам.

- •Одноранговые локальные вычислительные сети: Windows for Workgroups, NetWare Lite и Personal NetWare.

- •Локальные вычислительные сети на основе ос unix, сетевая файловая система nfs.

- •Безопасность сетей.

- •Internet. Информационные ресурсы.

- •Адресация в Internet. Подключение к Internet, типы подключения и возможности предоставляемых услуг.

- •Электронная почта, телеконференции, распределенная гипертекстовая система www.

- •Поисковые системы в Internet.

Связь между сетевым и канальным уровнем, сопоставление адресов, служба arp.

Связь между сетевым и канальным уровнем

Канальный (2) уровень [2] или уровень управления линией передачи (Data link Layer) отвечает за формирование пакетов (кадров) стандартного для данной сети (Ethernet, Token-Ring, FDDI) вида, включающих начальное и конечное управляющие поля. Здесь же производится управление доступом к сети, обнаруживаются ошибки передачи путем подсчета контрольных сумм, и производится повторная пересылка приемнику ошибочных пакетов. Канальный уровень делится на два подуровня: верхний LLC и нижний MAC. На канальном уровне работают такие промежуточные сетевые устройства, как, например, коммутаторы.

Сетевой (3) уровень (Network Layer) отвечает за адресацию пакетов и перевод логических имен (логических адресов, например, IP-адресов или IPX-адресов) в физические сетевые МАС-адреса (и обратно). На этом же уровне решается задача выбора маршрута (пути), по которому пакет доставляется по назначению (если в сети имеется несколько маршрутов). На сетевом уровне действуют такие сложные промежуточные сетевые устройства, как маршрутизаторы.

Сетевой уровень занимает в модели OSI промежуточное положение: его услугами пользуются более высокие уровни, а для выполнения своих функций он использует канальный уровень [2].

Сетевой уровень служит для работы в произвольных сетевых топологиях с сохранением простоты передачи пакета базовых топологий. Раньше взаимодействие неоднородных (по топологии) сетей обеспечивали с помощью прикладных программ. Например, некоторые системы электронной почты включали программы-отправители писем, которые передавали их по одному. Путь от отправителя до получателя пролегал через различные сети, но это не имело значения, если только системы электронной почты на всех машинах понимали друг друга. Использование прикладных программ для скрытия деталей реализации имело свои недостатки. Совершенствование таких систем приводило к необходимости обновления программ на всех машинах. Добавление нового сетевого оборудования также приводило к неизбежности модификации программ. Альтернативой программному взаимодействию являются системы, основанные на соединении сетевого уровня.

Канальный уровень не позволяет производить адресацию в сложных сетях. Поэтому при объединении сетей в кадры канального уровня добавляется заголовок сетевого уровня. Этот заголовок позволяет находить адресата в сети с любой топологией.

Заголовок пакета сетевого уровня имеет унифицированный формат, не зависящий от форматов кадров канального уровня сетей, входящих в объединенную сеть.

Основное место в заголовке сетевого уровня отводится адресу получателя. При этом используется не МАС-адрес, а составной адрес - номер сети и номер абонента в данной сети. Такая адресация позволяет протоколам сетевого уровня составлять точную схему связи и выбирать оптимальные маршруты при любой топологии. Помимо адреса, заголовок сетевого уровня может содержать дополнительную информацию, например, время жизни пакета в сети, информацию о связях между сетями, данные для фрагментации и сборки пакетов, информацию о загруженности сети, требования к качеству обслуживания и т. д.

Одной из главных задач [2, гл. 17]., которая ставилась при создании протокола IP, являлось обеспечение совместной согласованной работы в сети, состоящей из подсетей, в общем случае использующих разные сетевые технологии. Взаимодействие технологии TCP/IP с локальными технологиями подсетей происходит многократно при перемещении IP-пакета по составной сети. На каждом маршрутизаторе протокол IP определяет, какому следующему маршрутизатору в этой сети надо направить пакет. В результате решения этой задачи протоколу 1Р становится известен IP-адрес интерфейса следующего маршрутизатора (или конечного узла.

если эта сеть является сетью назначения). Чтобы локальная технология сети смогла доставить пакет на следующий маршрутизатор, необходимо:

упаковать пакет в кадр соответствующего для данной сети формата (например, Ethernet);

снабдить данный кадр локальным адресом следующего маршрутизатора.

Никакой зависимости между локальным адресом и его IP-адресом не существует, следовательно, единственный способ установления соответствия - ведение таблиц. В результате конфигурирования сети каждый интерфейс знает свои IP-адрес и локальный адрес, что можно рассматривать как таблицу, состоящую из одной строки. Проблема состоит в том, как организовать обмен имеющейся информацией между узлами сети.

Для определения локального адреса по IP-адресу используется протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol, ARP). Протокол разрешения адресов реализуется различным образом в зависимости от того, работает ли в данной сети протокол локальной сети (Ethernet, Token Ring, FDDI) с возможностью широковещания или же какой-либо из протоколов глобальной сети (Х.25, Frame Relay), которые, как правило, не поддерживают широковещательный доступ.

ARP (Address Resolution Protocol) динамически преобразует IP-адрес в физический (MAC).

Протокол (служба) ARP

Протокол ARP (Address Resolution Protocol, протокол разрешения адреса) [3, гл.6] описан в документе RFC 826. Необходимость протокола ARP продиктована тем обстоятельством, что IP-адреса устройств в сети назначаются независимо от их физических адресов. Поэтому для доставки сообщений по сети необходимо определить соответствие между физическим адресом устройства и его IP-адресом - это называется разрешением адресов. В большинстве случаев прикладные программы используют именно IP-адреса. А так как схемы физической адресации устройств весьма разнообразны, то необходим специальный, универсальный протокол. Разрешение адресов может быть произведено двумя способами: с помощью прямого отображения и с помощью динамического связывания. Протокол ARP использует механизм динамического связывания.

Функционально протокол ARP состоит из двух частей. Одна часть протокола определяет физические адреса при посылке дейтаграммы, другая отвечает на запросы от других устройств в сети. Протокол ARP предполагает, что каждое устройство знает как свой IP-адрес, так и свой физический адрес.

Для того чтобы уменьшить количество посылаемых запросов ARP, каждое устройство в сети, использующее протокол ARP, должно иметь специальную буферную память. В этой памяти хранятся пары (IP-адрес, физический адрес) устройств в сети. Всякий раз, когда устройство получает ARP-ответ, оно сохраняет в этой памяти соответствующую пару. Если адрес есть в списке пар, то нет необходимости посылать ARP-запрос. Эта буферная память называется ARP- таблицей.

В ARP-таблице могут быть как статические, так и динамические записи. Динамические записи добавляются и удаляются автоматически. Статические записи могут быть добавлены пользователем. Кроме того, ARP-таблица всегда содержит запись с физическим широковещательным адресом (%FFFFFFFFFFFF) для локальной сети. Эта запись позволяет устройству принимать широковещательные ARP-запросы.

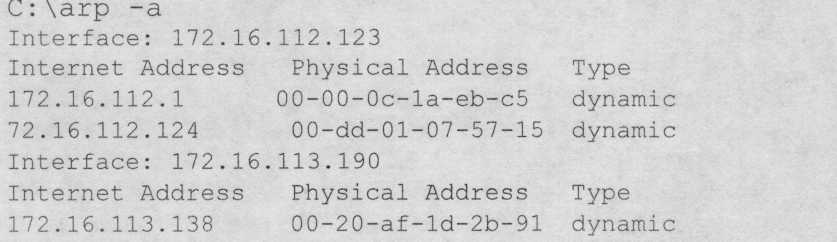

Каждая запись в ARP-таблице имеет свое время жизни - обычно оно составляет 10 мин. После того как запись была добавлена в таблицу, ей присваивается таймер. Если запись не используется в первые две минуты, она удаляется. Если используется - время ее жизни составляет 10 мин. В некоторых реализациях протокола ARP новый таймер устанавливается после каждого использования записи в ARP-таблице. На Рис. 2 показан пример ARP-таблицы, сформированной на компьютере с двумя сетевыми интерфейсами, работающим под управлением операционной системы Microsoft Windows NT. Это таблица выводится по команде агр -а.

Сообщения протокола ARP при передаче по сети инкапсулируются в поле данных кадра. Они не содержат IP-заголовка. В отличие от большинства протоколов сообщения, ARP не имеют фиксированного формата заголовка. Протокол ARP был разработан таким образом, чтобы его можно было использовать для разрешения адресов в различных сетях. Фактически протокол можно использовать с произвольными физическими адресами и сетевыми протоколами.

Рис.

2. Пример ARP-таблицы

компьютера с двумя сетевыми интерфейсами

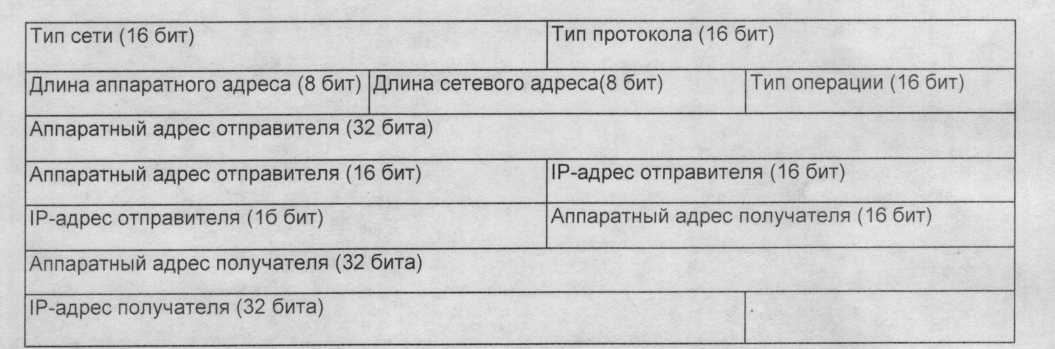

На рис. Рис. 3 показан формат сообщения ARP. В отличие от большинства протоколов, поля переменной длины в сообщениях ARP не выровнены по 32-битовой границе, что вносит определенные трудности в изучение протокола. Например, аппаратный адрес отправителя занимает 6 байт, поэтому на рис. 6.8 он занимает две строки (одна строка - одно двойное слово).

В поле «Тип сети» - для сетей Ethernet указывается 1. Для других типов сетей значение этого поля определено соответствующими документами RFC. Поле «Тип протокола» позволяет использовать сообщения ARP не только для протокола IP, но и для других сетевых протоколов. Для протокола IP значение этого поля равно 0800 (шестнадцатеричное). В поле - «Тип операции» для ARP-запросов указывается 1, а для ARP-ответов - 2. Поля «Длина аппаратного адреса» и «Длина сетевого адреса» позволяют использовать протокол ARP в любых сетях, так как длину адресов можно задать.

Рис.

3. Формат сообщения ARP

Протокол ARP работает по следующей схеме. Устройство, отправляющее ARP-запрос, заполняет в сообщении все поля, кроме искомого аппаратного адреса. Затем оно рассылает запросы по всей подсети. Поле заполняется устройством, опознавшим свой 1Р-адрес.