- •Лекция 3. Основные теоретические понятия лингвоперсонологии.

- •Лекция 4. Типология языковых личностей.

- •Лекции 5-6. Факторы, определяющие индивидуальность языка личности.

- •Лекция 7. Источники изучения языковой личности.

- •Лекция 8. Методология лингвоперсонологических исследований.

- •Лекция 9. Доминантные черты обобщенных языковых личностей.

- •Лекция 10. Изучение реальных языковых личностей: фонетический и грамматический уровень.

- •Лекции 11–12. Изучение реальных языковых личностей: лексический уровень.

- •Лекции 13–14. Индивидуальные особенности

- •Лекция 15. Метаязыковое сознание личности.

- •Лекция 16. Комплексное описание реальных языковых личностей. Итоги и перспективы развития лингвоперсонологии.

- •Коллоквиум.

- •Практические задания к спецкурсу

- •I. Принципиальные вопросы.

- •II. Добавления и пожелания.

- •III. Фактические неточности и досадные описки.

- •Умереть во сне!

- •Фрагменты идиолектных словарей

- •Творческая работа

- •Содержание

Коллоквиум.

Коллоквиум представляет собой собеседование по ключевым вопросам спецкурса и освоенной его слушателями основной литературе.

Преподавателем проводится также индивидуальный анализ выполненных слушателями спецкурса творческих работ.

Практические задания к спецкурсу

1. Пронализируйте определения центрального термина лингвоперсонологии – "языковая личность", представленные в лингвистической литературе. Отметьте их сильные и слабые стороны.

Выберите наиболее удачное, на Ваш взгляд, определение. Аргументируйте свой выбор.

а) "…совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью" (Караулов Ю.Н., Красильникова Е.В. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989. С. 3);

б) "наименование комплексного способа описания языковой способности индивида, соединяющего системное представление языка с функциональным анализом текстов" (Караулов Ю.Н. Языковая личность // Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БРЭ, 1997. С. 671);

в) "…любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения видения им окружающей действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в этом мире" (там же);

г) "человек как носитель определенных речевых предпочтений, знаний и умений, установок и поведения" (Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 412);

д) "…закрепленный преимущественно в лексической системе базовый национально-культурный прототип носителя определенного языка, своего рода "семантический фоторобот", составленный на основе мировоззренческих установок, ценностей, приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в словаре" (Воркачёв С.Г. Лигвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. № 1. С. 66);

е) "…совокупность отличительных качеств личности, обнаруживающихся в ее коммуникативном поведении и обеспечивающих личности коммуникативную индивидуальность" личность коммуникативная (Беспамятнова Г.Н. Языковая личность телевизионного ведущего: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1994. С. 10);

ж) "…социально-языковое явление, зависящее от языкового коллектива (континуума) и степени развитости языковых способностей" (Лютикова В.Д. Языковая личность: идиолект и диалект: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2000. С. 16); "ЯЛ следует понимать как систему социально-языковых характеристик, обусловленных диалектом и созданных носителем диалекта в результате своей индивидуальной речевой деятельности" (там же);

з) "… личность в совокупности социальных и индивидуальных черт, отраженная в созданных ею текстах" (Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 10).

2. Сопоставьте характеристику структуры языковой личности в концепциях Г.И. Богина и Ю.Н. Караулова. Что их объединяет и различает?

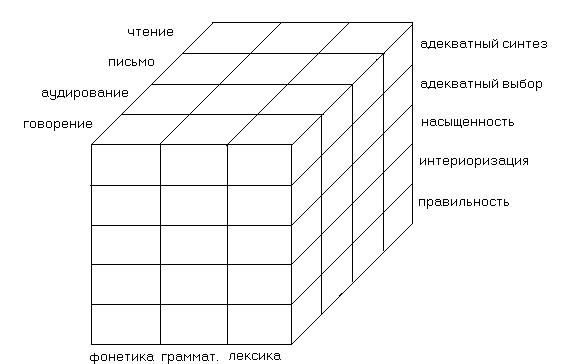

а) структура языковой личности по Г.И. Богину

(Г.И. Богин. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: Автореф. дис. … д-ра филол. наук, Л., 1984. С. 10).

б) модель структуры языковой личности по Ю.Н. Караулову ((Ю.Н. Караулов. Русский язык и языковая личность. М.: УРСС, 2003. С. 56, фрагмент схемы 1).

Филсоф-ский аспект |

Психоло-гический аспект |

Уровни структуры яыковой личности |

Элементы уровней |

|

единицы |

отношения |

|||

Язык |

Семантичес-кий уровень |

А вербаль-но-семантический |

СЛОВА |

грамматико-пара-дигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные – "вербальная сеть" |

Интел-лект |

Когни-тивный уровень |

Б тезаурусный |

ПОНЯТИЯ (идеи, концепты) |

иерархически-координативные – семантические поля, "картина мира" |

Действи-тель-ность |

Прагма-тичес-кий уровень |

В мотива-ционный |

ДЕЯТЕЛЬ-НОСТНО-КОММУ-НИКАТИВ-НЫЕ ПОТРЕБ-НОСТИ |

сферы общения, коммуникативные ситуации, коммуникативные роли – "коммуникативная сеть" |

3. Сравните тексты № 1-6, созданные представителями разных типов речевой культуры. Определите в каждом из текстов тип языковой личности по характеру речевой культуры. Во всех ли случаях можно однозначно говорить о типе речевой культуры информанта? Обоснуйте свои выводы.

4. Классифицируйте письменнные тексты № 9-11 и устные тексты № 2, 7, 12 по характеру проявления творческого начала в языке их авторов.

Есть ли зависимость между принадлежностью личности к какому-либо типу речевой культуры и степенью ее креативности?

5. Проанализируйте отраженное в текстах влияние различных социолингвистических факторов:

а) определите возрастные особенности речи представителей разных поколений: детей (№ 13–16), подростков (№ 5, 11), людей среднего (№ 2, 3, 7, 12, 22) и пожилого возраста (№ 6, 8, 21, 23-26);

б) найдите гендерные различия текстов;

в) какие из представленных текстов отражают психологические особенности создавших их личностей?

г) в каких текстах проявляется территориальное влияние на речь говорящих? В чем оно выражается?

д) найдите следы профессионального влияния на речь в текстах № 10, 17, 21;

е) соотнесите характер образования информанта и уровень речевой культуры авторов текстов.

6. Пронаблюдайте влияние различных социолингвистических факторов на речь членов своей семьи, знакомых, друзей. Как оно проявляется в лексике, фонетике, грамматике, строении текста, речевом поведении?

7. Ознакомьтесь с работами, посвященными анализу языковой личности, в любом из современных сборников статей (см., например, "Актуальные проблемы русистики", Томск, 2003, ч. 1–2). Выделите типы источников, методы и приемы, которыми пользовались исследователи.

8. Прокомментируйте методы, приемы и подходы к изучению феномена языковой личности в следующих цитатах:

а) "Указанные трудности проникновения в бытие и функционирование языка личности обусловили не только отсутствие примера такого исследования, но также и неясность конкретных методов анализа, что тоже явилось одним из препятствий изучения языка личности. С моей точки зрения. методы эти должны быть в широком смысле слова социологическими, то есть базироваться на антиномии "личность – общество", так как природа самой личности социальна. <…> В изучении языка личности широко могут быть использованы проверенные уже методы конкретно-социологических исследований от саморегистрации и соучастия до наблюдений, личностного опроса, тестирования, анкетирования, интервьюирования, анализа личностных письменных документов – писем, дневников, рукописных альбомов, редакционных текстов и художественных произведений. Безусловно, конечно, и то, что в исследовании языка личности широкое применение должны найти и собственно лингвистические методы, включая лингвостатистику. В русском языкознании, кроме того, накоплен большой опыт территориально-диалектных обследований, методы которых – программный опрос и полевые наблюдения – могут быть использованы и при изучении социальных диалектов <…>. Кроме того, незаслуженно забытыми оказались методы исследования малограмотных написаний, широко применяемые когда-то представителями Казанской школы. Почти совсем не нашел применения в нашем языкознании метод "биографического анализа художественных произведений одного автора" [Г.О. Винокур. Биография и культура. М., 1927, с.80-81], хотя имеется обширная литература о языке и стиле писателей и поэтов" (Тимофеев В.П. Личность и языковая среда. Шадринск, 1971. С. 8–9);

б) "Изучение индивидуальной диалектной речи, особенно на лексическом уровне, возможно тогда, когда в распоряжении исследователя находятся речевые тексты (произведения) такой величины, которые позволяют квалифицировать их не как разрозненные элементы речи <…>, а как стабильный воспроизводимый язык, что в свою очередь предопределено рядом чисто методических условий при сборе лексических фактов и организации картотеки. Здесь надо иметь в виду: а) психологическую контактность между наблюдателем диалекта и его диалектным информантом; б) долговременность сроков наблюдения, которая в значительной мере определяет психологическую контактность…" (Коготкова Т.С. Заметки об изучении лексики в индивидуальной речи диалектоносителя (по материалам современных областных словарей) // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975. С. 287);

в) "После зачтения мною слова по словарю информант подтверждала или отрицала знание его, создавая для известных слов приходящие на память контексты (словосочетания, предложения). <…> Если слово было известно, информант легко создавала привычный контекст или, если слово многозначно, несколько контекстов в словосочетании, в предложении, в диалоге, в ситуации и т.п. Например, алюминий? "железо"; анатомия? грамматика? "ребята вот в школе учат" <…>, восторг? "знаю, по-нашему радость", впрячь? "это ваш брат говорит, а мы "запрягчи". <…> Некоторые литературные слова отождествлялись с диалектными: <…> басистый, басовитый? "баской", <…> глазет? "взглядывает, смотрит" (в Словаре: вид парчи). <…> Были случаи определения смысла слов по составу морфем: безупречный? "никого не упрекает"; беспосадочный? "в огороде не садит". <…> Многочисленны случаи своеобразной диалектной огласовки литературных слов <…>: аванес, оптобус, антерес, валес, ерань, фамиль. Многие слова известны информанту, но непосильны для проговаривания: газифицировать, демонстрировать (фильм), <…> инвентаризировать ("это вот в ревизионной комиссии") и т.д. Эти слова необходимо признать известными информанту, но и они, конечно, должны быть отнесены только в его пассивный словарь слушания и понимания" (Тимофеев В.П. Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971. С. 15–17);

г) "Какие бы другие методы получения образцов речи ни применялись (групповые беседы, анонимное наблюдение и т.п.), единственным способом получения достаточно доброкачественного материала о речи того или иного лица было и остается индивидуальное интервью с записью на пленку, т.е. путь открытого систематического наблюдения" (Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975. С. 121);

д) "Используя сциолингвистический портрет как метод описания речевых характеристик, нужно ли представлять эксплицитно все уровни и все факты языковой системы? По нашему мнению, нет. …многие языковые парадигмы, начиная от фонетической и кончая словообразовательной, оказываются вполне соответствующими общенормативным параметрам и поэтому интереса не представляют. Напротив, важно фиксировать ярко диагносцирующие ревые пятна" (Николаева Т.М. "Социолингвистический портрет" и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991. Ч. 2. С. 73);

е) "Практически языковая личность – это такой объект, который может быть исследован только на моделях. При попытке прямого изучения реальных лиц, конкретных индивидуальностей как языковых личностей мы сталкиваемся с двумя экстремальными случаями: либо мы обладаем исчерпывающей протокольной фиксацией произведенных этой личностью текстов, имея дело с творчеством писателя, либо, наблюдая за поведением конкретного человека, мы можем располагать достаточно полной картиной его действий, его поведения, его поступков на протяжении определенного отрезка времени, но лишены при этом необходимых данных о его речеупотреблении. (Сравните с этим отсутствие в нашем языкознании удовлетворительного описания хотя бы одного идиолекта реального носителя языка). Соединить же эти два контекста при наблюдении за реальными объектами не удается, а каждый из них в отдельности оказывается необходимым, но недостаточным для обобщения и типизации, для воссоздания структуры и закономерностей функционирования языковой личности. Методологически здесь прослеживается известная аналогия с традиционной задачей описания различных уровней и аспектов грамматического строя: для выявления устройства фонетического уровня достаточной оказывается 50-часовая запись звучащей речи, для описания морфологических правил и закономерностей объем исследуемых текстов должен быть существенно увеличен, а изучение синтаксической организации языка требует нового значительного расширения материала: при обращении же к семантике исследователю приходится оперировать материалом, покрывающим практически уже всеь словарь и грамматику. Когда же объектом изучения становится языковая личность, то в действие вовлекается, помимо структурных характеристик языка, и его прагматический аспект, а это требует параллельного и взаимосвязанного описания речеупотребления и условий его реализации, что поддается наблюдению на достаточно большом отрезке пространства и времени, охватывающем целый период жизни индивидуальности. Ясно, что такие массивы информации для их эффективной обработки могут быть только смоделированы" (Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. С. 237);

ж) "Представляется, что современный этап разработки проблемы "язык и личность" должен быть связан: <…>

с опорой на обширную базу первичных источников текстов, полученных в первую очередь в результате долговременного наблюдения над речью реальных информантов (а не дискурса героев художественных произведений как модели языковой личности), с привлечением особых приемов сбора материала; <…>

с системным подходом к анализу полученных данных (недифференциальный принцип при сборе и описании языковых фактов; последовательное рассмотрение всех ярусов языка личности; комплексное разноаспектное исследование каждого из этих ярусов; соединение лексикоцентрического и текстоцентрического подходов к изучению идиолекта; сочетание объективного наблюдения над речью информанта с обращением к проявлениям его метаязыкового сознания)" (Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности: Дис. … д-ра филол. наук. Томск, 2002. С. 24).

9. На основе анализа текстов выделите обобщенные черты:

а) творческой языковой личности (№ 1, 9, 10, 17, 19);

б) диалектной языковой личности (№ 6–8, 12, 22–26);

в) просторечной языковой личности (№ 3–4);

г) языковой личности эмигранта (№ 18);

д) языковой личности ребенка на разных этапах его развития (№ 13–16).

10. Охарактеризуйте особенности произношения личности по текстам № 2, 6, 17, 18.

11. Пронаблюдайте грамматические особенности текста индивида в текстах № 2,3, 6, 17.

12. Проанализируйте специфику лексикона говорящих в любом из текстов № 1-26.

13. Отметьте яркие черты строения повествования в текстах № 1, 2, 9, 20, 25.

14. В текстах №№ 14, 17, 18, 19, 21 найдите проявления метаязыкового сознания. Классифицируйте их по языковым ярусам и формам проявления.

15. Какие элементы текстов № 1-26 дают материал для реконструкции мировоззрения языковых личностей?

16. Сравните тексты №№ 23–26, представляющие речь языковых личностей одного социолингвистического типа (носители архаического типа сибирского старожильческого диалекта, коренные жители одного села, люди близкого возраста). Выявите общие и индивидуальные особенности их речи.

17. Ознакомьтесь с фрагментами идиолектных словарей, отражающих речь конкретных языковых личностей.

Проанализируйте принципы их создания, характер отбора материала, структуру словарных статей.

Определите специфику каждого из словарей, их источниковедческие возможности и вклад в развитие лексикографии.

Составьте на основе анализа типологию существующих идиолектных словарей.

Какие типы словарей личности могут появиться в будущем?

ТЕКСТЫ

ТЕКСТ № 1.

Письмо А.П. Чехова Л.С. Мизиновой.

1 сент. [1893, Мелихово].

Милая Лика, Вы выудили из словаря иностранных слов слово "эгоизм" и угощаете им меня в каждом своем письме. Назовите этим словом Вашу собачку.

Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят; даже и Вы не чужды этой слабости, несмотря на Вашу воздушность. Что же касается писанья в свое удовольствие, то Вы, очаровательная, прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всею тяжестью и с угнетающей силой этого червя, подтачивающего жизнь, как бы мелок он ни казался Вам.

Мне все удается? Да, Лика, все, кроме разве того, что в настоящее время у меня нет ни гроша и что я не вижу Вас. Впрочем, не буду спорить с Вами. Пусть по-вашему. Не могу только не поделиться с Вами, друг мой, изумлением: что это Вам ни с того ни с сего вздумалось продернуть меня?

Едучи в Петербург, непременно побываю у Вас, но рассчитываю на милость судьбы: авось Вы побываете еще раз в Мелихове до моей поездки в П[етербург].

В один из зимних месяцев поселюсь в Москве и проживу дней 10-15.

Холодно, Лика, скверно.

Ваш А. Чехов.

В Москве я буду, вероятно, около 10 сентября.

(А.П. Чехов. Собр. соч. в 12 т. Т. 12. М.: Правда. 1985. С. 285).

ТЕКСТ № 2.

Сон.

Мужчина 55 лет (А) пересказывает свой сон во время утреннего чаепития. В разговоре участвуют его жена (Б) и дочь (В).

А. Ну вот иду я / по улице Горького // Горького (шутливо цитирует реплику из известного телефильма) "Кой-кого" // Значит по Тверской / да? В сторону… от Маяковки / в сторону Пушкинской // В шапке // Знаешь / зимой что ли дело было // Туды-сюды / вот// И мимо проходят какие-то / наглые / или два / или три лица / (с иронией) кавказской национальности // Сорвали шапку / прям на ходу / и побежали // Стоят милиционеры // Значит маши-ина милицейская с мигалкой / милиционе-ер / какой-то капитан / Я грю "эй / милиция / смотрите / вон / сволочи / это самое шапку сорвали / ну-ка давайте догоните их" // Они гыт / "пошёл ты на фиг / со своей шапкой / какая шапка / тут щас то ли Ельцин / то ли кто поедет /

Б. (тихо, к В.) Булочку хочешь?

А. мы охраняем тра-а-ссу там" / в общем им не до шапки // Охраняют трассу / потому шо должен поехать / то ли Ельцин / то ли / Черномырдин / то ли ещё кто-то // Вот // В общем я / понял…

Б. (подавая А. чай) Сахару нет //

А. Нету? Ну ладно // (продолжает рассказ) Ну в общем я понял / ни фига они за этими… и я' уже их не догоню / и они' мне ничё / думаю… Подхожу к Пушкинской площади а там идёт какой-то митинг // (тихо, нрзбр.) Чё-то там кричат / орут там / или "да здравствует / долой" / всё // Я дум "щас вот я вот на этом митинге / выступлю и скажу / "шо сволочи / вместо того чтобы ловить / жуликов и воров / они занимаются хватают там / (нрзбр.) улицу сторожат" / Ну и к микрофону / шоб выступить на митинге / стоят очередь // Я щас скажу / "во-от / я зимой / мороз / а я без шапки / дэ-дэ-дэ пятое-десятое" // И вот я стою / так / тут выступают / передо мной / они чё-то "ой / да здравствует / там / долой / Ельцина / (нрзбр.) " // И моя очередь подходит / смотрю так передо мной / человека три / или четыре / щас я уже речь приготовил / как я щас буду всех клеймить / и вдруг я чё-то так / невольно / трогаю голову / смотрю / у меня на голове шапка //

Б. (смеется)

А. Я дум "чё ж я буду говорить / шо у меня шапку украли / я без шапки / а у меня шапка" // Я её взял / и в портфель сунул // Дум "всё равно я щас скажу" // И вот передо мной уже один человек остался / я дум "щас выступлю / щас я врежу" / и опять с… трогаю голову / и опять на голове шапка // Я так и не выступал // Чё же я буду выступать / када шапка на голове // (смех).

(Текст опубликован в кн.: Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Русский речевой портрет: Фонохрестоматия. М., 1995, с. 124).

ТЕКСТ № 3.

Мать общается с сыном-школьником.

Миша, что ты делаешь, что творишь? Ну одень, ну вот, эту вот. Ну Миша, а ты слушайся. Ну что делает, что делается! [Мужу:] Не поважа'й ему, всё поважа'ется. Миша, в чём дело? Смотри, как они [валенки] пачкают, они чёрные, зачем ты эту шапку вонючую взял? Ну Миша… Ну чё ты делаешь-то? А? А зачем снимал? Надо ж повесить её. Крючки упадут все. Миша, в чём дело, почему в валенках опять сидишь? Иди, иди, покажу, как делать. Как, как. Да, дурак, потом аккуратнее сделаешь. Одень, одень [обувь]. Всё равно пойдёшь и намараешь их. <…> Копайся, копайся, уже два часа прогудело. Балдёнок ты мой, бестолковый. Побыстрей иди, охламон. Платочек-то взял? Брал? Положил? А это что болтается, господи! <…> Кто куртку в такой мороз одевает? Сроду никогда такого не было. Всегда родителей слушались. Щас я тебе ремня всыплю. Ну дай куртку! Прямо разбежалась, бегу, тороплюся, аж спотыкаюсь. Я тебе покажу куртку сейчас. Бессовестный такой. Еще ботинки не научился одевать, болтаются. <…>

[Сын бегает по комнате]. Чего бегаешь? Уроки сделал? Уж в школу идти, а ты всё лётаешь. Что называется именем существительным? И не подумал, правда, прочитать. Вот так и ни туды и ни сюды. Одевайся, ты в школу опаздываешь, бестолочь такая. <…> В общем, ты быстрей уходи, а то ты мне голову закрутил уже. Вот тетрадка валяется даже. Всю сумку обшарила, без памяти, не помнит ничего. Ой, умрёшь с тобою. Голова лохматая, причешись. Долго ты тут ещё шариться будешь? А мне скажут, что не купили циркуль. В мой же огород камешки опять. А ты курица у меня есь, курица и курица. А ну тебя, некогда мне с тобой заниматься. Они узнали у него слабинку, он курица, у него всё можно взять. И девочки сейчас пошли. Она маленькая, слабенькая, а шпигует его. А она маленькая пусть не лезет к тебе. А когда его щипает, шпигует – не боится. А потом плачет – вот тебе и девочки – слабый пол. Галю тоже обижали. Я сказала: "Давай сдачу". Они узнают твою силу, слабач его никто не уважает.

И вообще в зал не заходи, а то я тебе башку сломаю, бесстыжий. Ложь, ложь на место, на место, говорю, ложь!

(Информант – Ирина Николаевна Бегачева, 42 года. Родилась и выросла в Томске, образование 10 классов, работает лаборантом. Запись сделана студентами-филологами ТГУ в 1982 г., приводится с некоторыми сокращениями. Из архива Т.Б. Банковой).

ТЕКСТ № 4.

О снохе.

У нас квартира большая, пока уберёшься, притомишься. А у снохи хоть бы совесть проснулась, чуть что – бух на кровать: "Я больная, больная!" А она как сюда приехала, только три месяца работала. Сын пластается, а она деньги тратит. То ей платье, то доху, а сама только и выпе'ндривается, и главное, на неё и не осерчаешь, такая нервная, а так и шибанула бы её, чтоб знала! Так ведь она, чуть что – сразу за чемодан, и "внучку от вас увезу!" А они её так ро'стют плохо, никакого подхода к детя'м нет. Пока'мест она ничего не понимает, а потом будет слушать, как они грызутся. Разве можно так с детя'ми? А он из-за неё скоро алкашо'м сделается. Он-то весь уже пообносился, ему вон брюки надо…

(Информант неизвестен. Записано О.И. Вишневецкой, М.В. Ткаченко, 1986 г. Из архива Т.Б. Банковой).

ТЕКСТ № 5.

Разговор девушки с сестрой.

А вчера, я ж тебе фишку забыла рассказать! Стою на остановке, рядом тусуются три гопа. Чувствую – палят, отвернулась, стою. Смотрю, один решил ко мне подкатить свои кокосы, типа "девушка давайте я вас провожу". Ну дебил или где? Провожу – я стою на остановке. Чё до остановки проводить? Я сделала замогильно ужасную морду, он отвалил. Потом подбегает ко мне еще одно чмо из их прикентовки и спрашивает: "Это правда?" Я говорю: "Чё – правда?", а он опять: "Это правда?", я: "Блин, да чё – "правда"-то?". Тут как раз подъезжает маршрутка, я залажу, и он за мной. Я на переднее сидение, морда не то что ящиком, а кирпичом аж! Он опять: "Это правда?", я уже злая, ну достал уже: "Чё – правда?", он: "Что вы состоите в секте и название у неё три шестерки?". Я сказала, что нет и сижу дальше, сделала морду. Вообще изюмительно! Ещё гопы бы не рассуждали на тему сект. Я ему хотела сказать, что нужно податься в церковь и разрушать ее изнутри, а потом подумала: "Да иди ты…"

(Информант – Надежда Заворуева, 17 лет, учащаяся колледжа. Запись Е.С. Заворуевой, 2005 г.).

ТЕКСТ № 6.

О домовых.

Тепе'рича этот сусе'д [о домовом] рядом у брата, у Луке', кони прямо раскармливаются, а у тяти нашего засыхает. Привезут, привяжут к столбу – он упадёт и пропадёт. Ну и мучились всё из-за ко'нев, всё время. Ну тут лечить нача'ли, не стали кони падать. А сосед этот возьмёт да этот, домовой-то, тя'тино сено стаска'т туда, к им. А наши кони голодом остаются… и коровы все. Чё, гыт: они ленивы, а чё, гыт, вон скоко сена скормили, и ленивы. Нету у их… Так пошто'-то на кого-то нападут, чё попало прилепят.

[Сусед жил не у всех в доме?] У ка'жного. А вот чича'с говорят: приходить в дом надо, всё равно соседа приговаривать. "Царь небесный, сосед-батюшка, поедем с нами жить… угу… сусе'д, будешь с нами жить – люби нашу скотинушку и нас уважай". И вот он, наверно, так приезжа'т. Одни переехали безо всякого, Егорьева Нюра, она померла счас, переехала без этого, не позвала никого, не знала, попросту. Вот, говорит, кто-то на вышке [чердаке] лазит: чува'л упал, гыт, у нас, ба'цкнулся, таку' беду! И вот всё не так: то воду выльется, вода из кадки выльет, то чё-нибудь, да наделает. Она пришла к моёму мужу, старику: "Кузя, чё делать-то, ли-ка, чё де'лат-то!" А он гыт: "Ты вот сходи, соседа своёго зови домой". А у ей там в избушке скотина велась шибко хорошо. "Соседа проси". А видеть – никто его не видит. "Сосед-батюшка… Давай, иди к нам, на но'во место, уважай, нашу скотинушку и нас не тревожь, спасай". И она пошла, позвала, и с тех пор ничё и не стало. Стали со стариком хорошо жить, се'мью вырастили.

(Информант – Прасковья Петровна Вершинина, 1915 г. рождения, коренная жительница с. Вершинино Томской обл., малограмотная.

Запись Е.А Лосицкой. и Т.Ф.Каричевой, 1993 г.).

ТЕКСТ № 7.

Военное детство.

Сапоги шили, ну сапоги, кожи делали, и сапоги шили. Ой, я всё помню, ходили сапоги-то берегли, идёшь да берегёшь их, о'споди. Там, мо'жеть, раз… я не знаю, мне всего раз шили сапоги, как я помню. Так что… [Лежали где-нибудь?] Ой, лежали. Не в чем было, от нам детство досталось… Сейчас говорят… я на немцев на этих до того обозлённая, не знаю, меня эта Германия… Я до сих пор, всё наше детство забрали, всё наше здоровье… Это, война началась – пять лет, я не знала, какой и сахар, каки' конфеты… Вот. Потом побольше уж стали, печёнки… эти, картошки гнилые моро'жены ходили собирали, ели, пекли. Так я их до сих пор люблю, они мне не надоели. Ой, а вот это самый голодный период. Мы даже ки'слице не давали созревать, не знали, кака' она бывает красная, мы её зелёную всю поедали, ходили по ко'лкам. Картошки посадит колхоз, где там пойдёшь, найдёшь от этой картошечки зазеленевшие. Ну куча бывает, кода'… кода' садят, всё равно остаются, вот эти картошки соберёшь, испекёшь их в костре и ешь. И пу'чки, и сара'нки – ой! Только начинается весна и ходили. Копали [саранки], цветочек цветёт, а внизу луковица такая. Гуси'нки ели, ой-ой-ой, я как вспомню, не дай же бог, ничё, я до сих пор этого голода боюсь. Всё ничё, вот сейчас какая трудная жизнь пошла, я говорю, всё можно перебиться, в старье проходить, но са'мо главное, чтоб нога была сухая, чтоб было в чём ходить и ись было что. Я босиком ходила, а от сейчас посмотри'те, кака' нога, от. Эта вот уже опухает тоже, а это вот какая нога. Вот и детство, босиком ходили, не в чем было. Охота побегать, весна же – проталина, начинает под окном, на улицу охота, неохота сидеть же дома. Чурочки привяжешь к ногам, до'сточки, на это, и выбегаешь, на улицу, на солнышко. Вот так вот прошло наше детство.

(Информант – Вера Ивановна Палкина, 1936 г. рождения, коренная жительница с. Вершинино Томской обл. Образование среднее специальное, агрономическое. Запись Е.А. Лосицкой и Т.Ф. Каричевой Т.Ф., 1993 г.).

ТЕКСТ № 8.

О политике в сельском хозяйстве.

Иной раз товаришшы не'которы обижаются, что, гыт, от правителей ничё не стало. Ну е'то, как говорится, может быть, где-то есь прошшоты. Вот Михал Сергеевич Горбачёв говорил, что пихают в колёсья палки и тормозят же, и многие и продукцию портят и всё такое. Не доходит до дела, до ума людей, чтоб это рационально. Может быть, кто-то хочет лучше, а наоборот получается хуже. Много, много он, как говорится, изменений изде'лал, ну не знаю как, кому как нравится, а в сельском хозяйстве я так бы прислушался. Вот ты представь себе. Кто-то куда-то вот эти комбикорма' – ничё не обрашшали на сельскую местнось, ничего. А е'то же са'мо основной рычаг. Вот. А чича'с изде'лали так, что в совхозе есь – вот, пожалуйста, и свою скотинку корми'те, и выделяйте рабочим своим, служашшим всё, не обижайте. Мы вот чеча'с е'жли заключили до'говор, по тонне или полторы сдавать молока, то значит, мы идём и нам выписывают комбикорм. И мы, значит, это, с гарантией уже сдаём – ишь, какая петрушка! [При Хрущеве так не было?] Не-ет, како'! Это же наоборот. Было тако' введение. Я тебе щас скажу. В июне месяце, вот в это время же, как говорится, кололи скота'. Говорили, что, гыт, ли'шное, зачем, гыт, вы, это, какую-то созда'ли такую панику: свиней колите, шкуры обдирайте или не обдирайте, или палите там-ка. Это всё дело и шло в провал. А впоследствии, как говорится, всё се'ло. Это же длительное время такая петрушка идёт эта. Видишь, вот почему и правильно высшее руководство говорит, что долго придётся выправлять это дело. И так чувствуется, что щас надо по уму делать всё. Не знаю, может быть, уже я старый не понимаю этого, политику, но по своёму мнению хозяйство – только так.

(Информант – Николай Васильевич Вершинин, 1913 г. рождения, коренной житель с. Вершинино Томской обл. Образование среднее специальное, в прошлом ветеринар. Запись Е.В. Иванцовой, 1990 г.).

ТЕКСТ № 9.

Б. Пастернак. Несколько положений.

1

Когда я говорю о мистике, или о живописи, или о театре, я говорю с той миролюбивой необязательностью, с какой рассуждает обо всем свободомыслящий любитель.

Когда речь заходит о литературе, я вспоминаю о книге и теряю способность рассуждать. Меня надо растолкать и вывести насильно, как из обморока, из состояния физической мечты о книге, и только тогда, и очень неохотно, превозмогая легкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую другую литературную тему, где речь будет идти не о книге, но о чем угодно ином, об эстраде, скажем, или о поэтах, о новом творчестве и т.д.

По собственной же воле, без принуждения, я никогда и ни за что из мира своей заботы в этот мир любительской беззаботности не перейду.

2

Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно – губка.

Они решили, что искусство должно быть, тогда как оно должно всасывать и насыщаться.

Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия.

Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады, как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в безвестности, почти не ведая, что на нем шапка горит и что, забившееся в угол, оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторой болезнью.

3

Книга есть кубический кусок горящей, дымящейся совести – и больше ничего.

Токование – забота природы о сохранении пернатых, ее вешний звон в ушах. Книга – как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся.

Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян.

Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала виды, – и вот она выросла и – такова. В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.

А недавно думали, что сцены в книге – инсценировки. Это – заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким уменьем говорить неправду не покрыть. Книга – живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены – это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть.

4

Жизнь пошла не сейчас. Искусство никогда не начиналось. Оно бывало постоянно налицо до того, как становилось.

Оно бесконечно. И здесь, в этот миг за мной и во мне, оно – таково, что как из внезапно раскрывшегося актового зала меня обдает его свежей и стремительной повсеместностью и повсевременностью, будто это: приводят мгновение к присяге.

Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растет, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись. <…>

(Вечные спутники: Советские писатели о книгах, чтении, библиофильстве. М.: Книга, 1983. С. 200–201).

ТЕКСТ № 10.

Отзыв А.А. Реформатского о монографии М.В. Панова "История русского литературного языка".

Труд М.В. Панова, – а это действительно "труд", – циклопический труд, результат многолетней работы человека, влюбленного в свою тему и беззаветно ей преданного – опирается на оригинальный замысел и на детально продуманную теорию. И эта работа предельно насыщена фактами, она полна ими.

Данными для построения ретроспективы в 250 лет (а М.В. Панов в своем описании движется вспять: от наших дней до эпохи Петра Первого) послужили самые разнообразные источники: магнитофонные записи для говорящих в ХХ веке, фонограф, пластинки, показания говорящего кино и телевидения и радио, теоретические высказывания орфоэпистов, грамматистов, теоретиков стиха и других, орфоэпические ошибки и курьозности в письмах, донесениях, ведомостях, данные рифмы и размера стиха. <…>

Материал, которым пользуется и который цитирует М.В. Панов – колоссален и, очевидно, имеет за спиной еще и еще запасы!

Различные произносительные системы автор остроумно окрестил по цветам спектра: 1) пурпуровая, 2) лиловая, 3) синяя, 4) голубая, 5) зеленая, 6) желтая, 7) оранжевая, 8) алая. Это не отграниченные последовательно этапы, а именно системы, многие из которых могли существовать одновременно (ХVШ век), могли и заходить одна в другую (желтая – оранжевая – алая, конец ХIХ века и ХХ век). <…>

В конце каждой главы даны "фонетические портреты" лиц, произношение которых можно считать показательным для той или иной орфоэпической системы. Носители этих "портретов" разнообразны, а их подбор – одно из чудес этой книги. <…>

Стиль изложения у М.В. Панова очень индивидуальный и своеобразный: с одной стороны, афористичность, а с другой стороны, свободная разговорность. <…>

Изложение книги М.В. Панова – ярко и талантливо, читается она с захватывающим интересом. Панов – очень своеобразный стилист, и здесь "править" его в соответствии с принятыми в редакциях "установками" – было бы ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!

Перейду к некоторым спорным положениям и к тем пунктам, которые вызывают у меня некоторые несогласия.