- •Лекция 19 состав и физические свойства газа нефти и пластовых вод

- •Лекция 20

- •1.1. Состав природных газов

- •1.2. Физико-химические свойства углеводородных газов

- •Уравнения состояния природных газов

- •Растворимость газов в нефти и воде

- •Физико-химические свойства конденсата

- •Свойства пластовой нефти

- •Реологические характеристики нефтей и систем, применяемых при добыче нефти и газа

- •Нефтегазоводонасыщенность коллекторов и методы ее определения

- •Лекция 26 фазовые состояния углеводородных систем

- •Лекция 27 фазовые переходы в нефти, воде и газе

- •Лекция 28 молекулярно- поверхностные свойства системы нефть-газ—вода-порода

- •Лекция 29,30 физические основы вытеснения нефти, конденсата и газа из пористой среды

Физико-химические свойства конденсата

Конденсат представляет собой легкую бесцветную или слабоокрашенную углеводородную жидкость, плотность которой не превышает 760-780 кг/м3. Конденсат включает в себя большое количество тяжелых углеводородов, в которых выделяются бензиновые, легроиновые, керосиновые и возможно более тяжелые масляные фракции.

Конденсат содержит углеводороды гомологического ряда метана с общей формулой СnН2n+2. Такие компоненты, как пропан С3Н8, пропилен С3Н6, изобутан i = С4Н10, нормальный бутан n = С4Н10, бутилены С4Н8 при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии. При повышенных давлениях в пластовых условиях это жидкости. Изопентан i = C5H12, нормальный пентан n = С5Н12, гексан и более тяжелые углеводороды при нормальных условиях находятся в жидком состоянии и входят в состав бензиновой фракции.

Различают насыщенный (содержащий растворенный газ) и стабильный конденсат. Его плотность можно рассчитать графоаналитическим методом, а также методом с использованием приведенных и других параметров.

Плотность (в г/см3) стабильного конденсата, содержащего компоненты С5+ высшие (условное обозначение С5 + в), можно определить, например, по следующим выражениям:

![]()

![]()

где Mк – молекулярная масса конденсата; n – коэффициент преломления; Ткип – температура кипения.

Коэффициент термического расширения конденсата обычно изменяется от 0,75 до 0,85 1/°С, коэффициент сжимаемости конденсата составляет примерно 2 1/ГПа.

Расчет плотности насыщенного конденсата более сложен. Многочисленные методы вычисления этого параметра приведены во многих опубликованных работах.

Коэффициент динамической вязкости стабильного конденсата (в мПа·с) зависит от давления и температуры и для 30°С ≤ Т ≤ 200°С, 1 МПа ≤ р ≤ 50 МПа может быть оценен по следующей эмпирической формуле

ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛЕЖИ. ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СМЕСЕЙ

В предыдущих разделах мы рассмотрели свойства углеводородных смесей и элементы теории их фазовых превращений. При выборе метода разработки и эксплуатации газоконденсат-ной залежи, установлении технологических схем и режима работы промысловых установок необходимо знать количественные характеристики углеводородных смесей и изменение их в зависимости от давления и температуры. Для этого проводится комплекс исследований свойств пластовой углеводородной смеси, в результате которого устанавливается газоконденсатная характеристика залежи. Определяются следующие параметры.

Состав пластового газа и содержание в нем конденсата.

Давление начала конденсации углеводородов в пласте идавление максимальной конденсации.

Фазовое состояние газоконденсатной системы в пластовых условиях.

Изотермы конденсации пластового газа.

Количество и состав конденсата, выделяющегося из 1 м3 газа при различных давлениях и температурах.

Потери конденсата (углеводороды, остающиеся в пласте) при разработке залежи без поддержания давления в зависи мости от степени падения пластового давления и за весь срок эксплуатации месторождения.

Количество конденсата (и его состав), извлекаемого из,газа по мере падения давления в залежи в процессе ее эксплуатации.

Кроме того, исследуются также фазовые превращения и свойства газоконденсатных смесей в условиях скважин, газосепараторов и газопроводов.

Процессы фазовых превращений углеводородной смеси исследуют в лабораторных установках. При этом соблюдают термодинамическое подобие тем процессам, которые проис-, ходят в пласте. Для чего в комплект лабораторной установки включают не менее двух сосудов высокого давления. В первом — камере pVT проводят изотермическое (при пластовой температуре) снижение давления от начального пластового до атмосферного. Так моделируют фазовые превращения в пласте при разработке залежи на истощение.

Соотношение объемов газовой и жидкой фаз измеряют при контактной и дифференциальной конденсации. В первом случае состав газоконденсатной смеси остается постоянным, а давление снижают путем перемещения пор синя в камере pVT, т. е. увеличением объема камеры. При дифференциальной конденсации газ выпускают из этой камеры. Процесс имитирует отбор газа из месторождения. Состав пластовой смеси изменяется, а газовая фаза, отобранная из «пласта» (камеры pVT), направляется во второй сосуд высокого давления — сепаратор. В последнем давление и температуру поддерживают на уровне промысловых условий сепарации. Таким способом имитируют процесс промысловой обработки газа.

Соблюдение только термодинамического подобия, т. е. равенства параметров ρ и t в пласте и сепаратора их значениям в лабораторных условиях, позволяет получать приближенные исходные данные для перспективного планирования добычи и изменения состава добываемых газа и конденсата.

В современных лабораторных исследованиях не соблюдаются условия газогидродинамического подобия процессов фильтрации газоконденсатной смеси в пласте, не учитываются влияние пористой среды на фазовые превращения и отклонение реальных процессов фазовых переходов от условий равновесия, а в сепараторе не соблюдается газодинамическое подобие промысловым процессам подготовки газа к транспорту. Эти отличия различных процессов на месторождении от условий лабораторных исследований обусловили использование лабораторных результатов при расчетах разработки в основном по уравнениям материального баланса.

Сопоставление лабораторных и фактических данных по девяти месторождениям Краснодарского края показало, что добыча конденсата по отдельным месторождениям на 30—40 % ниже рассчитанной по лабораторным данным. Несмотря на это, лабораторные исследования являются основным методом прогнозирования фазовых превращений при разработке и эксплуатации газоконденсатных месторождений, так как аналитические методы их прогнозирования менее надежны.

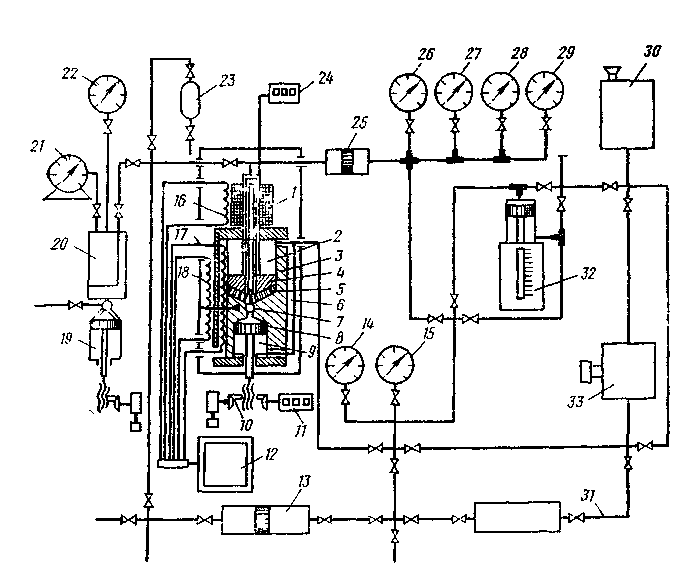

Рис. IV16 Схема >становки УФР-2 для исследования газоконденсатных

смесей

Исследование газоконденсатных смесей проводится на установке (рис. IV. 16), одним из_ основных узлов которой является камера pVT 3, корпус которой состоит из двух цилиндров: верхнего — газового 2 и нижнего — жидкостного 9. Пространства со стороны штоков цилиндров связаны обводной трубкой 6, уменьшающей осевые усилия на поршни и обеспечивающей синхронное их перемещение при механическом воздействии на поршень 8 жидкостного цилиндра 9. Привод поршня 8 осуществляется от синхронного двигателя через редуктор и безлюф-товую передачу винт —гайка 10.

Объем жидкой фазы определяется по счетчику указателя объема //. Сельсин-приемник счетчика дистанционно связан с сельсином-датчиком привода и соединен со счетчиком конической передачи, рассчитанной так, что измерение полного объема в кубических сантиметрах проводится в тот момент, когда уровень жидкой фазы находится в середине смотрового стекла.

Отсчет объема газовой фазы производится по счетчику указателя объема 24. Сельсин-датчик счетчика закреплен на валу

двигателя, имеющего контактное устройство, которое включает двигатель при перемещении штока поршня 4 газового цилиндра. Сельсин-приемник соединен со счетчиком Іаза через цилиндрическую передачу, рассчитанную таким образом, что отсчет проводится также в единицах объема (кубических сантиметрах). В газовом цилиндре проба перемешивается электромагнитной мешалкой 5, ось которой является сердечником электромагнита /.

Раздел фаз исследуемой пробы фиксируется визуально на зеркале, отражающем проходящий через смотровое окно бомбы равновесия луч света от осветителя.

Термостатирование камеры pVT осуществляется электронагревателями 16, 17, 18. Для нагрева этой камеры предназначен нагреватель 17; нагреватель 18 служит для стабилизации температуры в исследуемой пробе; нагреватель 16 предусмотрен для того, чтобы не выпадал конденсат при отборе пробы через шток цилиндра газовой фазы и не было оттока, с его помощью температура по всему пути движения газа поддерживается равной температуре внутри бомбы или на 1—2°С выше.

Температура в бомбе равновесия регулируется потенциометром 12 с помощью трех термопар, расположенных у спиралей нагревателей. Давление в гидросистеме и рабочей камере бомбы создается масляным насосом 33 и гидропрессом 32 с механическим приводом. Ресивер 20 установлен в системе для сглаживания пульсаций при работе масляного насоса.

Вторая функция гидропресса — автоматическое поддержание заданного давления, для этого он снабжен обводной линией 31, При закрытой обводной линии пресс создает давление до 80,0 МПа, при открытой — до 160,0 МПа. Включение гидропресса и режим регулирования проводится поршневым разделителем 25, снабженным электрическим индикатором.

Регулирование ведется по заданному давлению с помощью манометров 26—29. Давление в системе контролируется по манометру 14, а защита от превышения давления — электромагнитным манометром 15.

Для определения выхода конденсата из газа по мере снижения давления при различных режимах сепарации в установке предусмотрен сепаратор, в нижней части которого вмонтировано смотровое окно 7 с осветителем и измерительный плунжер 19 для определения объема выделившегося конденсата. Давление в сепараторе (до 20,0 МПа) регулируется манометром 22, а количество отобранного из системы газа — счетчиком.

Рабочая жидкость подается в систему из напорного бака 30 через гидропресс и масляный насос. Заполнение камеры 3 газом и повышение давления проводится поршневым контейнером 13.

Установка снабжена специальным термостатируемым пикнометром высокого давления 23 для отбора пробы паровой фазы

при различных режимах работы. Узлы установки жестко закреплены на стенде таким образом, что на месте эксплуатации установку легко смонтировать в защитной кабине, причем щит с управляющими и показывающими приборами может быть одной из ее стенок. Блок позволяет автоматически управлять установкой в соответствии с технологическими требованиями.

Методика исследования на установке УФР-2

При полностью вдвинутом поршне и нижнем плунжере камеру pVT вакуумируют и заполняют пробой газа из баллона. Под давлением газа поршень перемещается, в крайнее верхнее положение. После выравнивания давления в камере и баллоне последний отключают от камеры и подключают к поршневому контейнеру, с помощью которого подается дополнительно необходимое количество газа.

Контейнер наполняют газом до остаточного давления пробы в баллоне, который затем переқрывают, а контейнер соединяют с масляным насосом. Подняв давление в баллоне выше, чем в камере pVT, пробу газа нагнетают в последнюю. Затем контейнер отключают от камеры и соединяют с баллоном, чтобы вытеснить гликоль в напорный бачок. Далее цикл повторяется снова, пока в камере pVT не будет создано давление, необходимое для проведения опыта.

Загрузив в камеру необходимое количество газовой пробы, рассчитывают потребный объем жидкости и с помощью измерительного пресса перемещают ее в камеру pVT, затем включают обогревательные приборы и по достижении определенной температуры опыта включают мешалку. Постоянное давление в камере pVT (бомбе) поддерживается верхним поршнем, который перемещается под давлением гликоля, нагнетаемого насосом в камеру, заключенную между крышкой цилиндра и поршнем.

Перемешивание пробы продолжают до тех пор, пока не установится фазовое равновесие системы при заданных температурах и давлении. Фазовые равновесия системы исследуются при температурах от минус 10 до плюс 200°С и давлениях от 2,О до 100,0 МПа. Поправки на давление и температуру к объемам жидкой и газовой фаз определяются расчетным путем. Установка позволяет определять такие характеристики пластовых газов, как выход конденсата из газа при различных термодинамических условиях в процессе эксплуатации залежей глубокозалегающих газоконденсатных месторождений, а также потерн конденсата в пласте. Полученные данные являются исходными при подсчете запасов газа и конденсата, потерь конденсата в пласте, обосновании метода разработки месторождения.

Исследование проб сырого конденсата и отсепарированного газа

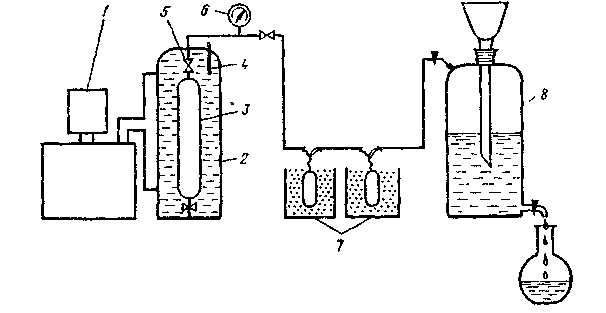

Отобранные на промысле пробы сырого конденсата н отсепарированного газа исследуют в лабораторных условиях на содержание этана, пропана и бутана, а также стабильного конденсата gs+. Вначале пробу сырого конденсата подвергают дегазации на установке (рис. IV.17). Контейнер 3, содержащий сырой конденсат, помещается в баню, температура в которой поддерживается с помощью термостата /. Между контейнером и газометром 8 помещаются стеклянные змеевиковые ловушки, погруженные в охлаждаемую смесь льда с солью (температура минус 20 °С). Прямая функция ловушек — улавливание жидких углеводородов, уносимых газом из контейнера.

Для разгазирования пробы сырого конденсата открывается вентиль контейнера и в газометр выпускается газ со скоростью 5 л/ч. При этом температура в бане поддерживается равной плюс 20 °С. После прекращения выделения газа из контейнера при открытом вентиле температура в бане доводится до плюс 30 °С. При этом из контейнера выделяется дополнительное количество газа, который также собирается в газометре. , Наконец, после прекращения его выделения вентиль закрывают и контейнер с содержащимся в нем дегазированным конденсатом охлаждают до плюс 10—15 °С.

Для удаления газовых углеводородов, растворенных в жидкости, собранной в ловушках, температуру охлаждающей смеси постепенно повышают, доводя ее до ,плюс 5 °С. Конденсат из контейнера переливается в мерный цилиндр, к нему добавляется жидкий продукт, собранный из газа в змеевиковых

ловушках. После этого измеряется объем полученного жидкого продукта (Св+) и определяется его плотность.

Рис. 1V.17. Схема установкг для дегазации насыщенного насыщенного углеводородного конденсата

1 — термостат; 2 — баня; 3 — контейнер; 4 — термометр. 5 — вентиль, 6 — манометр; 7 — ловушка; 8— газометр

В результате проведенных промысловых исследований скважины и лабораторных анализов проб газа сепарации и сырого конденсата получают исходные данные для расчета содержания этана, пропана, бутанов, пентанов и вышекипящих в пластовом газе: 1) q — объем выделяющегося сырого конденсата из 1 м3 отсепарированного газа, см3; 2) объем контейнера V, в который отбирается сырой конденсат, см3; 3) а — объем газа дегазации, выделяемого из сырого конденсата, в объеме контейнера, л; 4) в — содержание жидких углеводородов в объеме контейнера, см3; 5) плотность и молекулярная масса стабильной жидкой фазы, оставшейся после дегазации сырого конденсата.

Плотность конденсатов находится в прямой зависимости от их углеводородного и фракционного состава. Например, конденсаты, в которых велико содержание ароматических углеводородов, имеют большую плотность (0,806—0,826), чем конденсаты, содержащие парафиновые углеводороды. От углеводородного состава зависит также и показатель преломления конденсатов (колеблется для исследованных конденсатов в пределах 1,39—1,46). На основании результатов исследований более 60 газоконденсатных месторождений сотрудниками ВНИИГАЗа установлена зависимость между плотностью конденсата и его показателем преломления

ρ = 1,90646л,,—1,96283. (IV.5)

При экспериментальном изучении фазовых превращений газоконденсатных систем на существующей аппаратуре (УГК, камера pVT) количество жидкой фазы бывает настолько мало, что определить удается лишь па. Для нахождения ρ можно воспользоваться зависимостью (IV.5); относительная погрешность при этом не превышает ±2 %.

Лекция 22, 23